翻譯《在路上》,你才知道雞寮不是雞寮。

翻譯《在路上》,你才知道雞寮不是雞寮。

翻譯過程,人各有癖。我呢,偏頭痛+音樂+考古。試舉《在路上》(On the Road)為例。

翻譯完,清理桌面,把原書影印稿(放大字體,老了,沒辦法)以及一、二校列印稿全部清掉,這是我每次完成一本書的例行工作。排在大病一場,及大聲咒罵「我的翻譯是個什麼鳥」之後。

我是效率很差的譯者,碰到跟我有仇的書,翻譯期間,我一星期平均要偏頭痛個二、三回。有時碰到難查的用語,得拚死命在網路上流浪,恨自己不是在玩YouTube,而是在查什麼是chicken shack〔注1〕。

交稿後大病一場是必然的。因為長期的壓力突然得到釋放,感冒啦、頭痛想撞牆啦、背痛到不能翻身啦、心臟怦動聲大到雙耳能聞啦,或者,躺下來馬上睡著,兩天內睡了30小時之類的。

病完後,另一種痛苦才開始,因為開始跟編輯對稿了。我一看到自己三校過才出手的稿子還有漏譯、錯譯、白字、贅字、標點錯誤,就開始大聲咒罵,什麼爛翻譯,我大學才畢業嗎,我第一次當翻譯嗎,我中文這麼超特爛啊,什麼鬼翻譯會出現「我剛剛大病初癒」這種句子,「剛剛」不就是「初」嗎,這麼明顯的贅字,我要到排成PDF檔才看出來,我是豬嗎?

如此這般,我跟翻譯的愛恨情仇周而復始。翻譯過程如此痛苦,我為什麼還繼續翻譯?

因為除了偏頭痛,翻譯有其他收穫。翻譯迫使我每天至少待在電腦前四、五小時,一次開八個網頁,其中五個是字典網站,兩個新聞,一個YouTube。

唯有音樂能撐著我最後一口氣。每翻譯一本書,我就完成一個小小的音樂研究。

翻譯《在路上》足足一年,我聽完Beastie Boys、Public Enemy、Run DMC、Digital Underground、Roxanne Shanté 等嘻哈先鋒的作品,理解了嘻哈音樂互相挪用的傳統與脈絡,譬如聽到Beastie Boys的A-Rock在演唱會唱〈The New Style〉這首歌,飆到「Let Me Clear My Throat」這句歌詞,我忍不住微笑。因為DJ Kool 的名曲〈Let Me Clear My Throat〉就來自Beastie Boys原始創意,現在成為NBA球賽的熱門中場音樂。Beastie Boys是白人團,出道時,因為挪借黑人音樂飽受黑人樂手抨擊。DJ Cool是黑人,卻挪借白人Beastie Boys,多麼有意思,這就是嘻哈。

DJ Kool的〈讓我清清喉嚨〉好經典。DJ Cool與Doug E. Fresh演唱的〈Let Me Clear My Throat〉是NBA球賽著名中場歌曲。 裡面還有Biz Markie。

DJ Kool的〈讓我清清喉嚨〉好經典。DJ Cool與Doug E. Fresh演唱的〈Let Me Clear My Throat〉是NBA球賽著名中場歌曲。 裡面還有Biz Markie。

音樂考古真能消解翻譯過程的折磨。

也可能是翻譯讓我經常慶幸「友直、友諒、友多聞」我都有。《在路上》是垮世代(Beat Generation)三大文學代表作之一,名列《時代雜誌》與美國圖書館票選的20世紀英語百大小說 〔注2〕。寫作此書,凱魯亞克創造了一種「自發性寫作」風格〔注3〕 ,這種風格深受爵士樂影響(見注解),尤其是咆勃爵士(bebop)。不難想像本書許多章節都牽涉到爵士。我耳聽嘻哈,筆翻爵士,當然阻礙重重。幸好我有小威老師、沈鴻元當靠山。要不是小威老師,我很可能將書中一個無名樂手Prez直接翻譯為裴瑞斯。小威老師說那是李斯特楊(Lester Young)的綽號,總統(president)的縮稱,意指Young威風八面。放在文內,應該是說這個薩克斯風手的風格模仿Lester Young,所以作者才叫他Prez,不代表此人名Prez。好險好險啊。

Prez不是裴瑞斯,是Lester Young,好險。

Prez不是裴瑞斯,是Lester Young,好險。

有時為了一個句子,我得跟朋友多邊會議,譬如書中,凱魯亞克的姑媽勸他少跟主角狄恩鬼混,凱魯亞克說,他當然知道不好,但是Life is life, kind is kind。這樣一個句子,要抓意思,本來就不容易,要連對仗都翻譯出來,更是難。朋友陳儀芬是中古英文高手,她說:命就是命,德性就是德性。作家朋友張讓說,命就是命,聽起來有宿命、認命的味道。或許應該翻譯為:生活就是生活,臭味就要相投。因為kind is kind稍加衍伸,就有「物以類聚」的意思。我老公一覺醒來,突得一對聯,說翻譯成這樣吧:人生如此,本性如此。馬上,張讓就說,什麼「如此,如此」,太文言,簡直看到梁山伯的老師在搖頭晃腦。她常批判我筆下「太文」,不喜歡用「的」、「了」、「地」,行文沒有呼吸空間,缺氧。友直排行榜,她始終是第一名。最後定稿的翻譯是「人生就是人生,德性就是德性」。為了配合對仗,沒辦法,懶得理對仗的話,最簡單明瞭的翻譯應是「人生就是這樣,我的德性就是這樣」。

Louis-Ferdinand Céline難得倒我,難不倒「勁量小芬」。翻譯人必備之「友多聞」。

Louis-Ferdinand Céline難得倒我,難不倒「勁量小芬」。翻譯人必備之「友多聞」。

朋友陳儀芬,我們叫她「勁量小芬」,就是一堆人都倒了,她還在打鼓。她是少見的文藝復興人,潛水、拍照、烹飪、氣功、針灸、各國基金股票、中古英文,她無一不知,無一不曉。《在路上》引用一句法國小說家賽琳(Louis-Ferdinand Céline)講的Nine lines of crime, one of boredom。我上網查了數小時,查到快哭了,都找不到正解(因為不知道它的法語原文是什麼)。只好跟文藝復興人小芬求救,她連上下文都不知道,大約只花了兩秒鐘,就跟我說「應該跟十誡」有關,「十誡九條是罪,一條是窮極無聊」。是用存在主義者賽琳的話,來譏諷基督教。我從來沒這麼嫉妒別人的學問,眼睛都綠了。友多聞是也〔注4〕 。

越是不好翻譯的書,我在翻譯期的衍生收穫就會越多。因為心情極端低盪,痛苦得尋找歡樂出口。翻譯《在路上》的收穫是我終於完成我的苗圃夢,種在小盆裡的水仙與鬱金香球莖,經過三場大雪,居然抽芽了。我極端受不了加拿大人種鬱金香像「站衛兵」,總是直直一排排,看起來像塑膠花。所以,我圍著前院的大樹種一圈,圓圈不是很圓,開花後,可能會被鄰居投訴「不合群,破壞社區景觀」。管它的,凱魯亞克說「沙漠裡不能沒有岩石,歷史的荒漠裡也不能沒有印第安人」。排排站衛兵的鬱金香荒漠裡,總要有幾株是在稍息。

翻譯《在路上》,我應該殭屍、吸血鬼雙主修才對。

翻譯《在路上》,我應該殭屍、吸血鬼雙主修才對。

第二個收穫自然是我的「殭屍功」更上一層,看了同志殭屍片《Otto or Up with Dead People》 。老公說,殭屍已經很變態,我還要看殭屍做愛,不僅做愛,還是同性愛。我到底有什麼毛病?沒什麼啊!如果你每天要跟凱魯亞克筆下超高比例的「分號」奮鬥,既要保持他的自發寫作特色,又不能每一句都是「我」開頭,讓讀者以為你小學都沒畢業,不看殭屍片,情緒怎麼會有出口?何況超好用的window 7偏偏與我慣用的漢音輸入不合,被迫使用笨到極點的微軟新注音,根本就該殭屍與吸血鬼雙主修才對。

翻譯過程的諸種靠北,往往化為考古性質的譯者注。我們寫得「正經八百」,其實內心想罵「媽的,耗掉我三個月 」。不信,你看:

凱魯亞克的it只有兩個字母,耗掉我三個月。

凱魯亞克的it只有兩個字母,耗掉我三個月。

(譯者幹聲不絕的靠北)翻譯最怕 IT,它。垮世代作家崇尚咆勃爵士樂,那個時代的進步音樂。《在路上》經常大篇幅描述爵士表演現場,樂手如何進入「got it」的狀態,觀眾如何感受到「it」,上下如何水乳交融於「it」中。翻譯的人都知道越簡單的字越是難翻。樂手得到「它」,觀眾感受到「它」。這是什麼狗屁呢?

最後,It 還是翻譯為「那個」,但是配上一個我大約花了三個月看了數本有關垮世代的學術論文書,所得到的一個註解,如下:

(靠北後的假掰譯者注)垮世代文人深受爵士樂影響,尤其是咆勃爵士。根據 John Lardas 在 The Bop Apocalypse: the Religious Visions of Kerouac, Ginsberg, and Burroughs 所述,對凱魯亞克等人而言,咆勃爵士遠離歐洲音樂形式傳統,它是一種酒神式的野性美國音樂,純粹的感情與狂熱傳給觀眾極大的震撼與共鳴。就像「集體狂歡」(orgy),爵士樂讓每個人爆發,最終合而為一。樂手有能力「洞察」他自己與眾人「當下」的心理狀態。咆勃爵士的即興讓獨奏樂手可以一邊搭配整個樂團,一邊追求自己的狂喜飛揚。這是在「群體裡仍得以表達自我」的最終自由形式。換言之,咆勃爵士樂手進入精彩狀態時,台上與台下既有共感(communal),又是一種極端直覺的存在。這種感覺,主角狄恩.莫瑞亞提無以名之,只好稱為「那個」(It)。詳見 John Lardas, The Bop Apocalypse, Urbana and Chicago: University of Illinois Press (2000), pp.108-110。並參考第一部第三章注釋一。

靠北心聲長如裹腳布,我還是一本本翻下去,為什麼?與我合作最久的編輯辜雅穗說「犯賤」。

這也是另一種友直。

__________________________

〔注1〕翻譯《在路上》認識的字,養雞棚,意指只供應雞肉料理的小小小餐廳。這個字,讓我流浪網路三小時。之前的兩個譯本都翻成「小如雞寮的棚屋」。

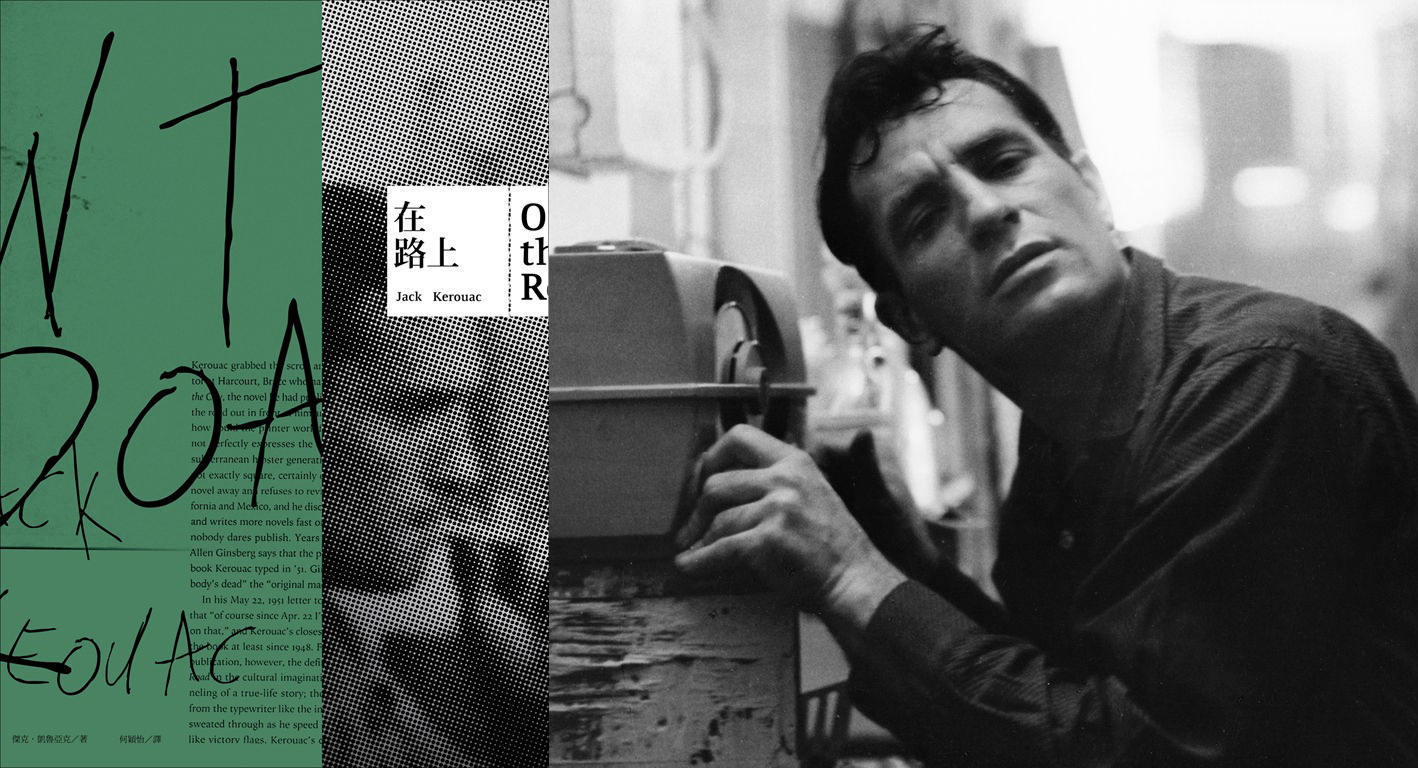

〔注2〕垮文學三大巨著分別是凱魯亞克的《在路上》、布洛斯的《裸體午餐》(Naked Lunch),以及金斯堡的詩集《嚎叫》(Howling)。

〔注3〕凱魯亞克的「自發性寫作」(spontaneous writing)強調直接記錄思想,挪用爵士樂的換氣(或者冥想打坐的吐納)技巧,直接在腦海或語言的既有架構上「即興發揮」。伴隨這種寫作技術,是以大量的破折號取代句號,破折號內的插入思想就變成類似爵士樂的即興樂段,呈現一種節奏感。自發性寫作不改寫也不重寫,類似意識流,也不免文法結構破裂。《在路上》的最原始手稿是用描圖紙相連,長達120呎的捲軸,不空行、上下左右均不留白、文章也不分段,以此強調自發性寫作的直覺成份。後來面世的書稿經過編輯與作者的修改。捲軸粗稿則在2007年原樣付梓。

〔注4〕友諒,自然是本書的責任編輯貝雯,忍受我延三個月截稿,經常得對我讓步,譬如她說「忽焉」文言,我說不,如果連忽焉都看不懂,應該不會買書。最後,我一二三校還不夠,進了工廠排PDF檔後,還要校,還要改。貝雯的慘,不是人人能體會的。

〔注5〕加拿大怪胚導演Bruce LaBruce的2008年電影,大大出乎意料,是以「藝術電影」手法拍殭屍,黑白片。

何穎怡

政大新聞碩士,美國威斯康辛大學比較婦女學研究,現專任翻譯。譯作有《時間裡的癡人》、《貧民窟宅男的世界末日》、《嘻哈美國》、《在路上》、《裸體午餐》與《行過地獄之路》等。

延伸閱讀

回文章列表