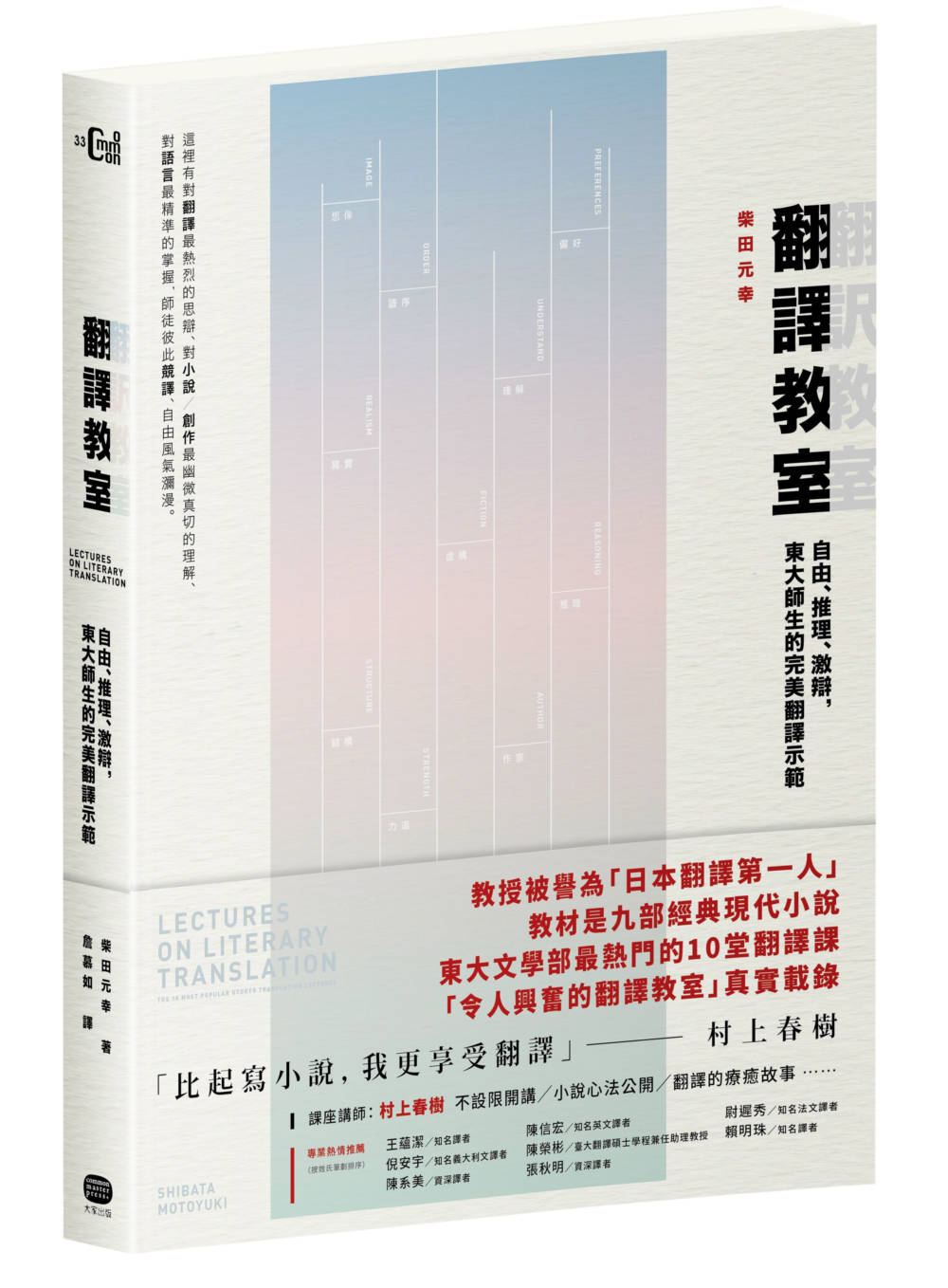

日本第一學府東京大學,一門專門討論「翻譯」的課程,除了邀請夢幻講師村上春樹和學生分享海明威、沙林傑等經典文學翻譯心法,首創逐字逐句演練的互動式教學,成為東大長年的熱門課程,更被譽為「令人興奮的翻譯教室」。

如今,這堂經典翻譯課程實錄首度中文化,將帶領台灣讀者認識何謂最高等級的翻譯,日前更特別邀請柴田元幸先生,於東京接受《翻譯教室》中文版譯者詹慕如採訪,讓我們親炙專業翻譯家是如何同匠人般,於文字大海細細打磨思量,專心致志,只為重現文學作品意境。

訪問者 詹慕如,《翻譯教室》譯者(以下簡稱「詹」)

受訪者 柴田元幸,《翻譯教室》作者(以下簡稱「柴田」)

詹:在台灣我們有少數講述翻譯理論的書籍,不過像《翻譯教室》這樣夾雜實際演練、針對實際例文一起逐字逐句討論的書籍相當稀少,您為何會想出這樣一本書呢?

柴田:我或許應該先講講,為什麼會想在大學裡開這門課。現在日本的大學裡有很多翻譯相關課程,大家對翻譯的關注也漸漸提升,而我第一次在學校裡開設這門課,大約是1991年左右吧,當時各大學幾乎沒有翻譯相關課程。

日本的大學上課方式,多半是老師單方面講述,就算學生寫了報告提交,老師也不會給與任何回饋,我並不喜歡這種單向式的教學,於是希望能有一堂課讓學生每次上課都能有些產出,老師也有回應。另一堂小說導讀的課,我也要求學生每次繳交閱讀小說的心得,總而言之,我的課堂上學生都得寫些報告。但光是這樣好像還是有些無趣,既然我自己也從事翻譯,不如就開堂「翻譯教室」,應該挺有意思的吧。實際嘗試之後我發現,這些大學生儘管會被逼著大量閱讀,但特別是文科學生,卻很少自己動手、執行某些作業,而翻譯說穿了,不就是一種「需要動手的作業」嗎?

詹:光動腦子是不行的?

柴田:對,也得動手才行。我也發現其實大家都很渴求這類機會,學生們上課的表現都很積極。

詹:現在其他學校也漸漸有了這類翻譯實習課,可說這類練習逐漸增加了呢。

柴田:對,這種現象其實背後也藏著一些負面原因。比方說,以前念英美文學,大家會覺得非得念原文不可,怎麼能去讀譯本呢!但現在(要直接閱讀原文)愈來愈困難,只好透過閱讀譯本,或者自行翻譯,企圖接近外國文學。

另一個原因,比方說我自己主要研究美國文學,以往總是偏向思考「何謂美國文學?」並將其視為一個獨自成立的存在,去觀察它與其他文學不同的地方,但現在我們知道每個地區的文學都有流通性,雖然稱為「美國文學」,其中也包含著英國文學的影響,也受法國、加勒比海岸等地的影響。也就是說,現在開始以「關連性」的角度來看文學,如此一來,大家就自然認知到翻譯的重要性了。

-----

詹:翻譯這項工作,我認為也是一種邏輯訓練。老師怎麼看?

柴田:沒錯,也有這種成份在。《翻譯教室》的課堂開設在文學院,授課對象是文學院的學生。在這之前,我是先在東大駒場校區替不分文理組的大一大二生開了這門課,在這當中我發現,理科生確實邏輯性較強,但比較不擅長翻譯日常對話,可以說不同類型的學生各有擅長的領域。

詹:每個人的譯筆特徵也都不同呢。台灣這幾年來,筆譯或口譯業界也漸漸受到關注,偶爾也會有相關主題的演講和論壇。

柴田:台灣有翻譯學校嗎?

詹:有的。我的母校輔仁大學就有翻譯學研究所,根據語言組別分別有「筆譯組」和「口譯組」課程,有英文和日文兩個語言。另外,師範大學的翻譯研究所在台灣也頗負盛名,這裡則專精英文。台灣確實有許多日文科系,但是教授日文翻譯的學校並不多。

柴田:那台灣從事翻譯的是大學教授多,還是職業譯者多?

詹:這也剛好是我想請教老師的。您一方面研究美國文學,同時執筆翻譯,在台灣像您這樣背景的譯者比較少。教職歸教職、翻譯歸翻譯,我認識的譯者朋友,也多半是專職筆譯。

柴田:冒昧問一句,這樣生活過得去嗎?

詹:對啊,這也是許多譯者面臨的難題。假如完全專職筆譯沒有其他副業,確實非常辛苦。業界也有些像我這樣兼做口譯、或者in house筆譯,生活上或許可輕鬆一些。在台灣只靠書籍、特別是小說翻譯維生的譯者,真的很辛苦。

柴田:那跟日本的狀況應該相去不遠。以文學翻譯來說,不管翻譯英文、中文、法文,假如是純文學,幾乎都是大學教授來翻譯比較多,大眾文學的話就多是專職譯者來翻譯。

詹:台灣有些純文學作品,也會邀請學界有一定研究成果的老師來翻譯。但是台灣出版業界純文學似乎市場比較小,大眾文學、推理小說之類市場相較活絡,無論英、日文,每年都有許多作品問世。台灣政府還編列了預算補貼中書外譯。

柴田:日本的出版市場完全沒有任何補助,一切交給市場機制,銷路不好的東西就自然淘汰,但即使在這個狀況下,還是有一定數量的純文學作品。幾年前河出書房甚至還出了一套世界文學全集。大家都說現代人不看書、不看書,但是我看起來情況好像也沒有那麼糟糕。

詹:我們看到日本的出版業其實是很羨慕的,不管數量和種類上都相當豐富。

柴田:其實數量多,並不是一件值得驕傲的事。有時是因為賣不好,不得不一直推出新書。要是沒有新作品,就沒機會放在書店醒目的位置,是一種惡性循環呢。

回到我們之前的話題,我認為由大學教授來執筆的翻譯,在文法上或許可以做到正確,但有時翻出來的日文比較彆扭,讀起來不夠順暢;而專業譯者的譯文易讀性很高,但在一些語言精妙的詮釋上,有時就顯得不夠講究。有志於翻譯的人,當然都希望能集結這兩方優點。不管這樣的理想能達到幾成,我覺得最近日本的翻譯易讀性確實有提升,因為讀來艱澀的譯文一定留不住讀者。以往大家比較少機會接觸西洋文學,覺得西洋文學讀來艱澀是理所當然,但自從村上春樹先生的譯本問世,讀者才發現,原來西洋文學經過不同譯者的詮釋後,也可以如此好懂,於是對通順譯本的要求也漸漸提高,不好的譯本馬上會遭到撻伐。

詹:好像跟日本舞台劇處理台詞的走向也有些類似之處。從前的新劇、引進西洋戲劇時的台詞,也是充滿翻譯腔,但是最近的台詞更重視自然、寫實。翻譯小說的語言,跟翻譯戲劇台詞語言,走向其實很接近。

柴田:80年代是日本經濟高度成長期,謳歌著Japan as No.1,不知為什麼這書現在在中國很紅?在大家心中,西洋比我們更高一等的想法漸漸淡薄,開始覺得身而為人,彼此之間或許沒有什麼不同。就算讀的是西方小說,裡面出現的人物其實也跟我們一樣都是人,大家開始慢慢有這樣的想法。

詹:日本人開始對自己有了自信,有更強的自我認同?

柴田:當初或許不該那麼有自信,你看後來日本經濟衰頹,不再是No.1,不過我覺得跌這一跤是好事,總之,與其抱持著「上下階級」的眼光來看來自己跟其他民族或文化,或許,將彼此同等視之是個好的開始。

日本原本崇尚中國、朝鮮等其他國家的文化,進入明治時期後又受到西方影響,向來很少把自己放在中心。第二次世界大戰中將自己置於中心,卻帶來悲慘的下場。這是一個不擅長站在中心位置的民族。我不知道這到底是好是壞,不過看到現在的安倍總理,實在讓人覺得危險。總覺得這個國家以一種拙劣的方式充滿自信。

詹:台灣出版社一直受到批評,認為專注於翻譯書而少做國內作者自製書。您身為譯介外國作品的翻譯家,怎麼看待自己的角色?當一個國家大量引進外國著作,會導致它的中心偏離嗎?或是反而有助於把自己放在中心位置?

柴田:我不認為日本「置於中心」是一件太重要的事。同時,介紹優秀的外國作品,也能帶給本國作家具有建設性的刺激,進而促使本國文學更加豐富。 〔接下頁〕

回文章列表