關於命運的殘忍,我只要更殘忍,就會如庖丁解牛。

──邱妙津《鱷魚手記》

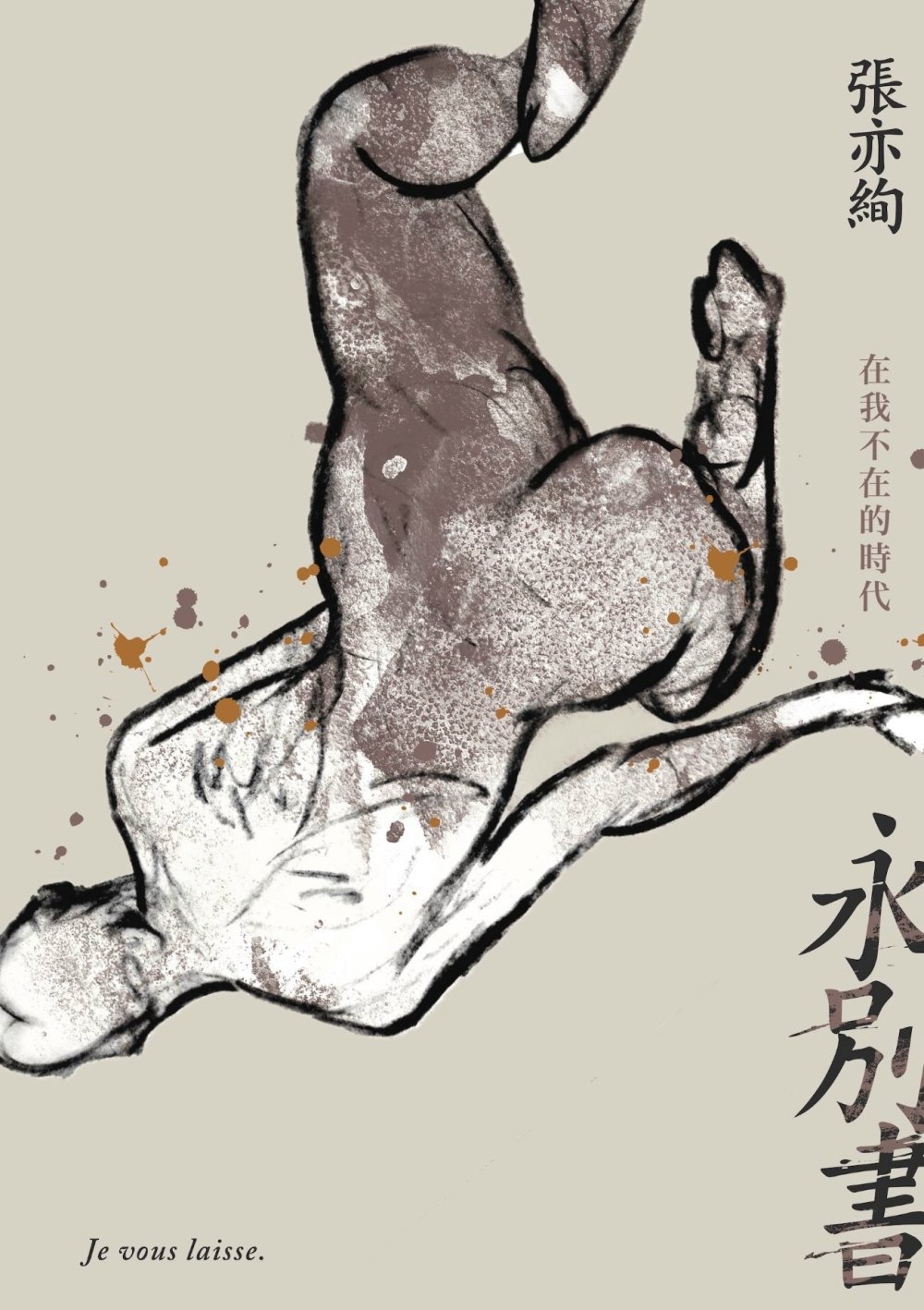

冬天的下午,張亦絢點了一杯熱薄荷巧克力,店員送上時沒特別說明,張亦絢禮貌地確認口味。即使看起來很像,她還是想確認細節。她總帶著一種神祕感,因為第二部長篇小說《永別書:在我不在的時代》出版,難得地接受採訪。小說內容涉及女孩成長小史、歷經台灣的種種民主運動記憶,是的,關於記憶。談起作品她微微收起笑臉,轉成更加小心翼翼的態度。

「對於台灣這座島上所要經歷的命運的複雜程度,我有很深的感觸。以《永別書》來講,關注是從兒童、少女,以至於成人,是傳統台灣論述裡比較沒辦法共存的。在一些強調傳承、本土記憶的時候,如果出現跟父權衝突的情形,通常會被迫讓步,有個所謂『大局為重』的優先性,我覺得這是台灣受的蠻大的苦。」張亦絢說,「在小說裡我希望示範的是真的去打破某些禁忌,不只是政治禁忌,甚至是因為『體諒』而導致的沉默與隱形。我想帶入一種氣質,讓人知道打破禁忌是沒關係的。這對我關心的議題或人來講,我想可以幫助解開束縛。」

《永別書》的文字並不艱澀,講述的內容則複雜萬分。讀者毋需懼怕,因為故事的敘事者是箇中好手,她深入縱橫脈絡,探索切身肌理,並將個人經歷與國族情感、「同志」與「同類」的身分認同、父親母親的傳承或者背離,以上種種,歧路重重,她都帶領讀者行過那些不捨與不堪。如同書介所說,這終究是一個關於愛的故事,不只是同志之愛,也不只關注同類,張亦絢的目光放得更遠。

張亦絢前幾天翻筆記時才發現,《永別書》的書寫念頭始於2005年,仍要醖釀數年,等待內在的狀態抵達。2013年她開始密集地寫,有一年多的時間,她將每個月切成一半,前兩週處理邀稿和其他跟小說無關的事物,後兩週專心寫作,甚至因為無法控制外在環境,她足不出戶,只為不讓任何變數影響寫作,「我整個寫作中比較分心的是遇到318,進度有到的話就去立法院坐,沒到就只能待在家。」

她的興趣龐雜,閱讀範圍又廣又精,從先前出版的讀書筆記《小道消息》便可窺見一二,不同於一般為了寫作必須做的研究,寫《永別書》時,她反而故意不去讀書。「過往處理這類型題材,很多是會用一個相當肯定的方式去帶入歷史,比如歷史的重要轉折,這是這次寫作時需要控制的,查資料能把某些東西寫得更精確,跟我寫作的原始設計卻是衝突的。要克制,要很忠於這個敘事者的記憶。」張亦絢說,「這本小說的寫法是個精神強健、讀書專注的人沒辦法達到的。我很高興最終維持住對這份脆弱性質的尊重,小說裡有很多非正式的東西,還是有折射到一些共同經驗,我不希望這本小說有『代表性』,但要有『參考性』,希望喚起每個人注意自己所有非正式的感情或者衝突。」

儘管與小說敘事者有一定程度的相似,張亦絢說這並非自傳,也不是以小說取代自傳,她甚至刻意不去占據「可信度」的權威位置。如果要說與敘事者的最大共同點,可能是同樣屬於「樹洞」般的存在。身邊常有人把事情告訴她,連陌生人都會跟她說禁忌的話題,而她會收起自己的價值判斷,讓對方暢所欲言;像是拍紀錄片的長期蹲點,她耐心觀察,慢慢以細節與話語建立起敘事的厚度。

「不同政治光譜的人,常常在我面前覺得我跟他們完全一樣,這使我可以了解不同態度裡的參差狀況。我有個能力,即使面前的人非常惹怒你,或是價值觀完全不同,但他們看不出來。連小孩子都會訓斥我,可能因為那小孩認為我也是小孩。」張亦絢說,「這是一種學習來的被動性,如果要讓其他人表達,就要鼓勵別人展現自我,我看起來無害的態度是很有用的。但當小說寫出來之後,可能就沒那麼無害。」

為符合寫作的原始設計,將作者切換為敘事者身分,張亦絢最大的挑戰是沒有寫作大綱,並設法在精神上進入「未知」,完全不知道故事該如何發展,就讓「寫」帶著她往下走。「如果開始想構思,甚至去引導小說方向,對我來說都是不好的狀態。最好的會是一種『在場』的狀況,這是最難的。」張亦絢說自己常被誤會成思考型的人,但其實不是,「寫完《永別書》我才更感覺到有種東西叫做『小說智力』,唯有寫作時存在,日常沒有。所以我每次接受採訪都很害怕,無法召喚出那種智力。」

也曾經遇到某些關頭,張亦絢寫著寫著也覺得自己心太硬,「但愈是難的地方愈要切。我也跟一般人一樣,會有膽怯跟懦弱的時候,就是要去克服。」讀《永別書》對事件和思緒的層層剖視,會令人聯想到「解剖」,為此張亦絢說,「要拆解,一路拆到最後。『解剖學』這三個字是我很喜歡的,那是我一直覺得面對藝術、不只是文學的首要責任。」

而寫作期間的龐大壓力,她的因應方式是睡一場好覺,「睡眠是對寫作最重要的事,剛睡醒那種還不那麼社會化的狀態最好,要盡量銜接住。」為了降低生活中的各種變因,維持書寫紀律,張亦絢有兩台電腦,寫作的電腦是不能上網的,幾乎只打開文字檔,作用就跟打字機一樣。

張亦絢坦言自己只喜歡寫作,還曾認為所有作家得做的事她都不做,諸如接受採訪、座談等等,畢竟專心做一件事就已經很困難了;後來她覺得出版產業是個團隊,還是得將自己調整到一個新的頻道,「成長過程中,文學曾經很幫到我,不然我不會走這個路。」語畢,她停頓了一下,順手把眼前的錄音筆推遠一點,再度開口前忍不住笑出來,「偷偷講,寫這本書很耗,為了解決這狀況,在我覺得最耗竭的時刻,我用的方法是又寫了另外一本書。」

延伸閱讀

張亦絢作品

回文章列表