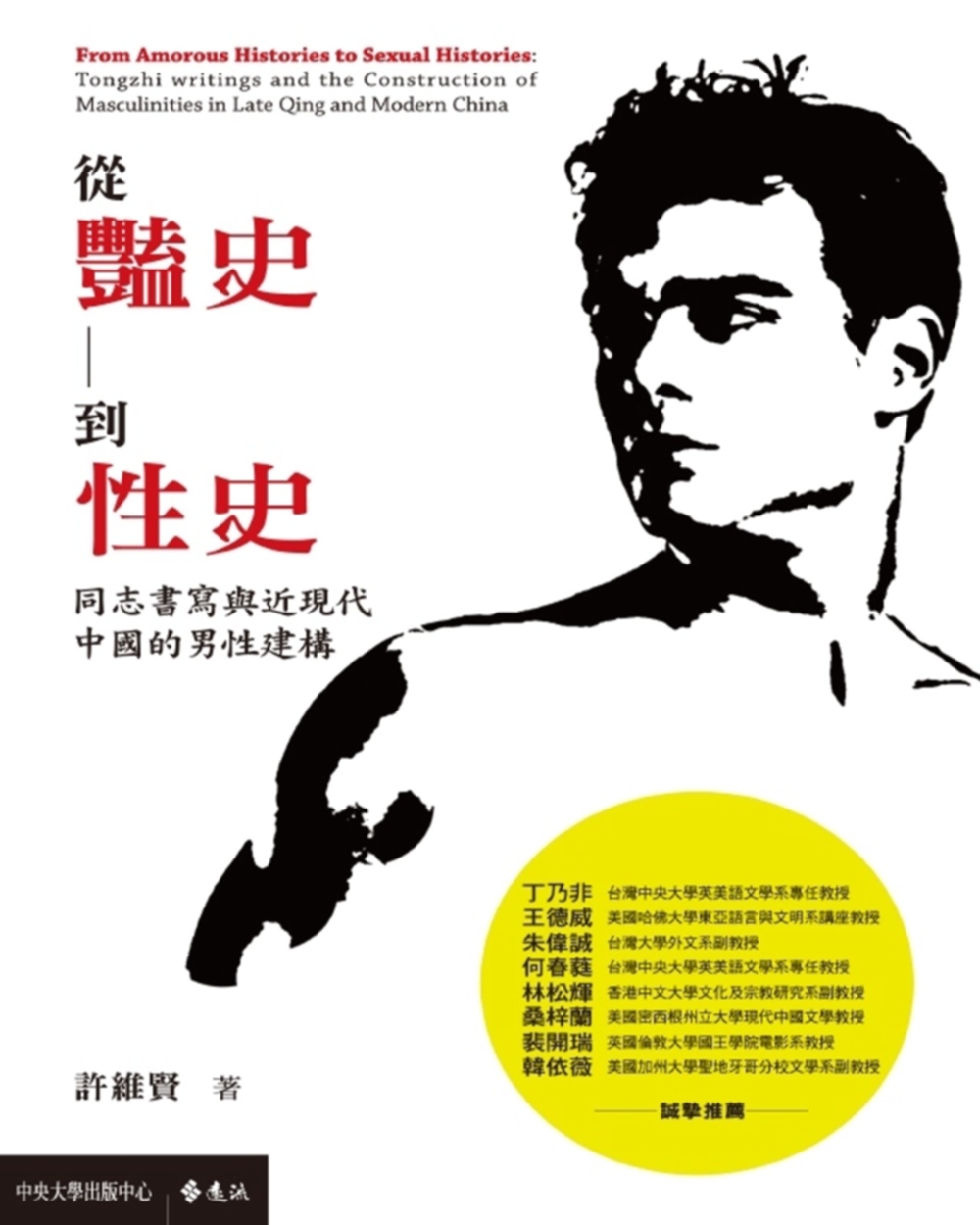

許維賢出身於馬來西亞,在北京大學中文系取得博士,在新加坡南洋理工大學中文系任教,研究中國的同性戀。雖然許維賢在北京和新加坡這兩個對同志不友善的國度找到研究同性戀的空間,但是他對中國各界對於「同志書寫的集體歧視或冷漠」深表不滿。他的不滿成為他寫出一本專書的主要動機之一,《從艷史到性史:同志書寫與近現代中國的男性建構》就是要「介入」當前中國對於同性戀的認知,而不僅僅只是「旁觀」中國同性戀文化。 這本書可以讓台灣讀者認識現代中國,也可以「順便」重新認識台灣同志歷史。

《從艷史到性史:同志書寫與近現代中國的男性建構》是一本男同性戀文化史,時間範圍是從晚清到20世紀結束(1849-2001年,見頁79),地理範圍主要是在北京。這本書的「好處」之一就是專注於北京,並沒有「依照慣例」祭出「兩岸三地」或是「兩岸一家親」的大拜拜;也就是說,沒有勉強香港和台灣跟北京「併桌吃飯」寫歷史。但是作者並非不關心港台,正好相反,他在書中勤於引用港台的同志論述,就連台灣的碩士論文也不放過。

《從艷史到性史:同志書寫與近現代中國的男性建構》的主標題、副標題和全書的格局(超過百年的歷史)都展現這本書的磅礴野心。我先大膽地「以簡馭繁」,將這本書內容總結為一句話:「西方sexuality進入現代中國的結果」。我接著會解釋「sexuality」 是什麼,再接著列舉這本書的主要見解。

受到美國學界習慣的影響(言下之意是,以下的分類方法都是美國的習慣,並不是放諸四海皆準的原則),東亞的學者早就紛紛將「性」分成三個區塊來處理:sex、gender、sexuality。

Sex,一般翻譯為「生理性別」,主要指生理上的男性或女性。

Gender,為「社會性別」,指氣質上的陽剛或陰柔。

Sexuality,這個詞沒有固定譯文,但在國內外經常被理解為同性戀、異性戀、雙性戀之分。sexuality有時候被譯為「性」,所以傅柯的名著便被翻為《性史》;有時候被翻成「性意識」,所以傅柯的書又稱《性意識史》,在中國又稱《性經驗史》。但是「性」、「性意識」、「性經驗」都不是周全的譯法,所以台大教授朱偉誠主張採用「性相」(跟「性向」同音)這個譯法。許維賢採用的譯法又是另一種:「社會性」。

我曾經說過:「sexuality」在英文裡本來就有多種不能化約的意義,也就要對應多種中文翻譯,而不是只對應其中一種。在「同志婚姻、多元成家」引起各界辯論的2010年代,我慢慢體悟「sexuality」本來就不只是「一個字」(好似「一個人」),而是「一個多元家庭」(裡頭有好幾個各自不同的人)。想要給「sexuality」配對一個「一夫一妻式」的「一對一」中譯詞,就等於簡化它;就算是給「sexuality」送入「一夫多妻式」關係,讓它以「一對多」的方式配對多種中譯詞,仍然是誤解它。我現在認為,把「sexuality」推到英譯中的鏡子前,應該會顯現一個多元家庭(在英文那邊)面對另一個多元家庭(在中文這一邊)的對看情境。既然「sexuality」在英文裡就有多種字義,它(以一個多元家庭之姿)進入中文當然也就有多種分身──可能指「性傾向」(如,甲男和乙男的sex相同但sexuality不同)、可能指「性心理」、可能指「性相」等等。

不同的語境讓「Sexuality」對應不同的中譯,不過傅柯的書在不同語境中還是要保持同一個書名。我將傅柯談「sexuality」的名著翻譯為《性機制史》, 因為我覺得傅柯討論的「sexuality」類似影響台灣深遠的「聯考機制」。台灣人談到「聯考」, 絕對不只是在談聯考那幾張考卷本身而已, 也絕對不是在談每年舉行聯考的幾天而已;「sexuality」也很類似,不只是在談性行為、性偏好、性愛對象而已。聯考的幾張考卷和幾個日子可以影響各年級學生 、他們的父母與家族、他們的情慾生活 、校園的軍事化管理 、整個國家的經濟活動 、社會階級的劃分 。不少中產階級宣稱為了不讓孩子被聯考荼毒而移民國外。西方人很難用幾條簡單的定義跟台灣人介紹什麼是意義繁多的「sexualty」,同樣台灣人也很難用三言兩語跟西方人簡介聯考。

昔日聯考盛行時,如果我問一個高二學生:「那,聯考呢?」她不會覺得我要知道她的聯考分數(高二學生還沒考),也不會覺得我在問她「聯考還剩幾天」,而可能覺得我在質疑她談戀愛、她泡社團,沒有認真準備聯考。如果我問一個美國高中老師,「那,sexuality呢?」她也不見得覺得我要問她是不是同性戀者,也不是在問「性經驗」,而可能以為我要問她怎麼在課堂教學生看待種族歧視、性別歧視的交集。「sexuality」和「聯考」都不只是某些單一零件(如「誰是同性戀者」、「聯考有幾天」這種小問題),而是巨大的複合物。

《從艷史到性史》全書關切「社會性」,用我的話來說就是「跟西方現代性衝撞之後的中國境內『性機制』」。

我認為《從艷史到性史:同志書寫與近現代中國的男性建構》的兩個主要主張,就寫在書名的主標題和副標題上:

一,「從艷史到性史」,「從A到B」,就是「離開A進入B」,也就是說「A和B之間斷裂了」。第一個主張就是強調中國「艷史」和中國「性史」之間的斷層。

二,「同志書寫與近現代中國的男性建構」,「C和D」,就是「C和D」發生牽連,也就是說「C和D之間難以分割」。第二個主張就是指陳中國的「同志書寫」和「中國男性建構」是無法切割的。這個說法,用台灣常用的語彙改寫,就是:同志的意義為何,跟中國的陽剛氣質意義為何,是不能割離的。

第一個主張強調「分」,第二個主張指出「合」。第一個主張的「艷史」是指涵括斷袖餘桃相公等等男同性戀傳奇的「野史」(跟「正史」相對),「性史」則是很在乎 「同性戀是先天還是後天的」、「同性戀症要怎樣治療」這些問題的現代史 。這兩者之間斷層截面是參差不齊的,是藕斷絲連的,但這個斷層是不可否認的事實:它大致發生在郁達夫等人撰寫同性戀文學和張競生等人發表「同性戀譯述」的1920年代(「譯述」這個詞應該是指「基於翻譯、誤譯西方學說而寫成的中國國內論述」)。承認這個斷層,也就是拒絕「跟同性戀老祖宗攀親帶故」的陋習。中國目前所見的同性戀,未必延續了1920年代之前的男色艷史。我在此還要補充,《從艷史到性史》所指的斷層並非只發生在1920年代,當然也發生在1920年代和1949年之間的戰爭時期,以及49年中共建國之後:這些斷層步步進逼,將艷史的資產逐一拔除。同樣,台灣的同性戀歷史也不能上溯到1920年之前的相公──雖然「相公」、「兔子」(就是「相公」)、「斷袖」等等用詞還殘留在台灣語彙,但是經過1920年代、1949年、台灣戒嚴等等歷史斷層之後,這些詞相關的傳統跟台灣已經沒有關係了。這些舊詞就像是台北故宮展出的翠玉白菜一樣,雖然放在台灣,但是跟台灣社會無關。

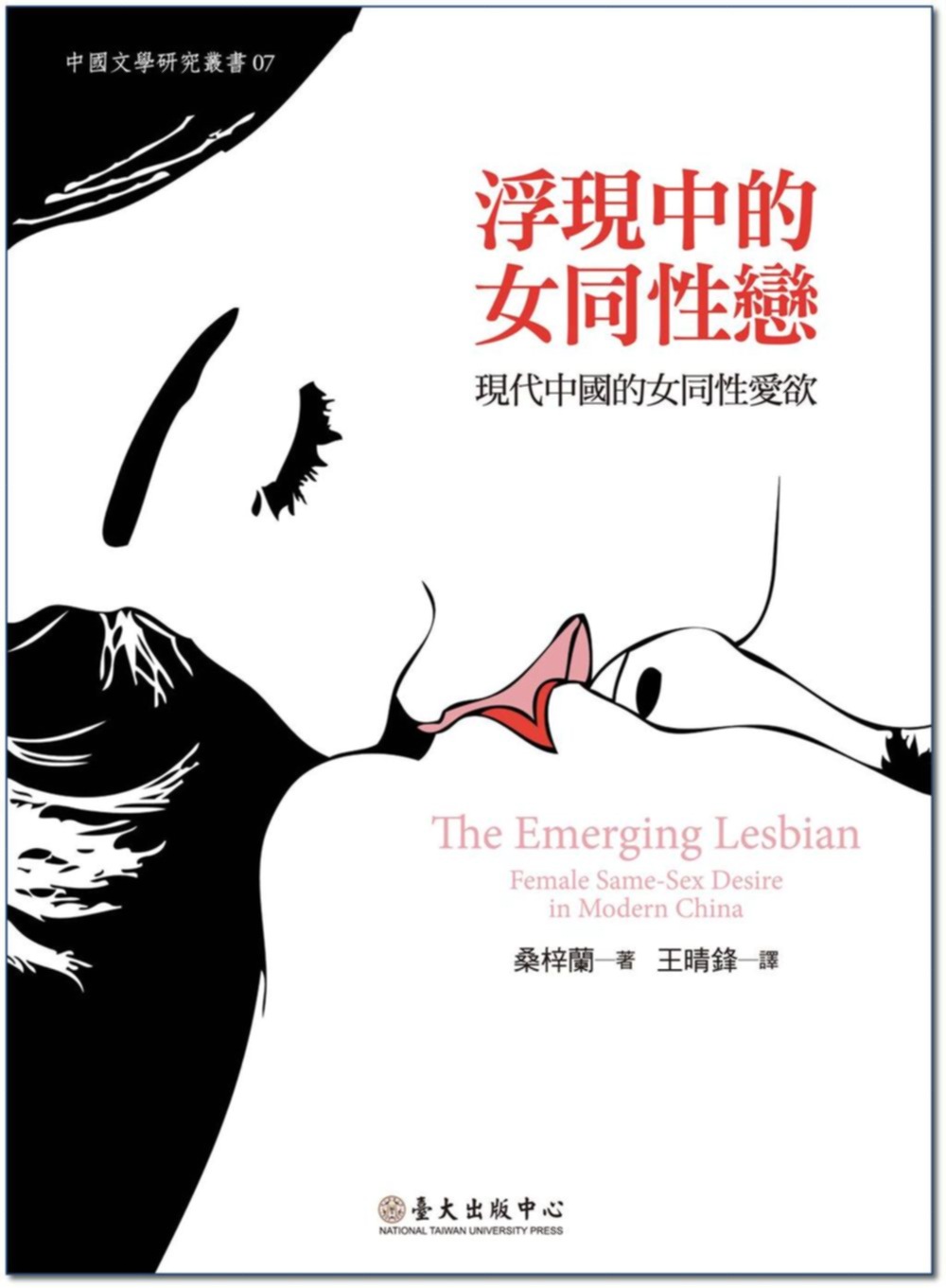

在我繼續討論這本書的第二個主張之前,我要趁機承認,這本書再一次讓我體悟歷史充滿斷層、種種「一脈相傳、薪火相傳」的話術都很可疑。正如同性戀在中國的歷史存有巨大斷層,中華民國的歷史也存有巨大斷層。49年之前的中華民國,和49年之後的中華民國,是同一個國家,還是兩個截然不同的世界?目前李登輝、連戰、郝伯村、王曉波等人仍然針對這個斷層與否的問題纏鬥不休。又回到中國民國歷史有沒有斷裂的老問題,且讓他們老人家們繼續去吵。桑梓蘭的《浮現中的女同性戀》

和《從艷史到性史》都展現了1920年代中國文人議論同性戀的榮景,但是這番榮景都被 49年之後的中共和台灣一概辜負了。中國一直要到21世紀才比較稍微公開談論同性戀,但是整個論述場域的尺度和活力遠遜1920年代。在台灣這邊,許多學人文人長期宣稱台灣繼承了五四精神,但是49年後的台灣明明幾乎封殺了五四資產:1920年代公然議論同性戀的風氣(這種自由風氣是五四精神的一種體現)在49年後的台灣絲毫見不到,主要原因是戰後台灣「堅決反共」、沒有言論自由。49年之後的台灣頂多半地下化地流傳郁達夫等人作品,但是絕對沒有移植、保留1920年代的同性戀公共論述。也就是說,台灣繼承的1920年代文化是「去脈絡化的」,就好像偷偷保留了池塘中的魚(郁達夫作品等等)卻把池塘的水都排掉(讓郁達夫得以呈現情慾的1920年代時代風氣),彷彿以為只要留住幾件汝窯精品就等於繼承了「整個宋朝」。

等到台灣在1990年代終於大方討論同性戀的時候,各界發言者大致上是「從零開始」,幾乎沒有「回收」1920年代的智慧。也就是說,以台灣為主的「同志歷史」幾乎沒有繼承1920年代的資產,頂多「去歷史化地」(不曉得歷史來龍去脈地)沿用「同性戀」一詞,以及寥寥幾冊《變態心理學》。

第二個主張「同志的意義為何,跟中國的陽剛氣質意義為何,是不能割離的」碰到兩個需要解釋給台灣讀者的關鍵字。比較簡單的關鍵詞已經被我改了;從「男性建構」改成「陽剛氣質」。另一個關鍵詞要細談一下,許維賢主張重視廣義的「同志書寫」,而不是狹義的「同志文學」。他所說的「同志書寫」跟台灣常用的「同志書寫」意涵不同;他強調同志書寫跟同志文學的差異,但這兩者在台灣幾乎是同義詞。他說,「本書『同志書寫』的定義是指那些與『同性社交慾望』息息相關的藝術創造活動與表意事件」(頁29),「用廣義上的『同志書寫』取代狹義的『同志文學』或『同志電影』,以掙脫『類型』的規範」(頁31)。我支持作者抵抗「同志文學」這種分類標籤,因為這種標籤已經有意無意「規定」什麼樣的文本才算同志文學(夠不夠同志?夠不夠文學?),也就是說樹立類型的邊界;但我認為用「同志『文化生產』」(cultural productions)這個說法可能比「同志『書寫』」更適合取代「同志文學、電影」。不過,要用哪個詞取代舊有的詞,畢竟只是技術性的考量,我就不再多說。

我覺得這本書的第二個主張對於台灣讀者的重大意義(但是作者許維賢可能沒有意料到的意義)是:「要不要談同志文學」堪稱中國同志和台灣同志的差別。許維賢放棄對於「同志文學」的堅持,改談「同志書寫」,主要原因之一是中國的同志文學很少──從1920年代(郁達夫的時代)到1990年代(崔子恩開始發表作品的時代)之間幾乎只有出產間接跟同志有關的各種「性別論述」(這些論述往往是官方的、以國家發展為前提的),卻沒有出產可供辨認的「同志文學」。但是,同志文學在中國缺席的時候,卻在台灣豐收:從1960年代到1990年代之間(以及1990年代之後),台灣的同志文學很多。同志文學的多寡之分,決定了為什麼同志文學研究在中國難以進行,同志文學研究在台灣卻是大學生、研究生熱衷著手的課題。

然後再從「同志書寫」這個關鍵詞回到「同志的意義為何,跟中國的陽剛氣質意義為何,是不能割離的」這個主張(第二個主張)。這個主張在這本書中也用另一種句子展現:中國現在所通用的「同志」一詞(就連在中國也成為「同性戀」的常用替代詞)和中國以前提倡的革命「同志」一詞(主要是指中共建國前後所指的「同志」)是息息相關的。用作者的話來說,「新同志」(同性戀)和「老同志」(革命同志)的關係難分難捨。這兩者的難分難捨又給了我另一個警示:台灣人挪用「同志」一詞的行為,和中國人挪用「同志」來指同性戀的行為,完全是兩回事。49年以來,大部分的台灣人跟「同志」無關(除非是左派人士,以及各黨老黨員),所以一聽說「同志」被用來指涉「同性戀」,大多只覺得幽默好玩。但是49年以來大部分的中國人跟「同志」密切相關,無數民眾本身就是「同志」。「同志」被挪用成為「同性戀」的做法,讓中國人覺得震撼、刺激、錯愕,而這種震撼的強度恐怕是台灣人難以理解的,也往往沒有想到的。「新同志」(同性戀)和「老同志」(革命同志)難分難捨的說法,屬於中國同志,卻可能讓台灣同志覺得隔閡。

我在OKAPI只大概勾勒了《從艷史到性史》的某些重點。書中許多細節,只好另覓時機再談。

紀大偉

美國加州大學洛杉磯分校比較文學博士。作品曾獲聯合報文學獎中篇小說首獎與極短篇首獎等。著有短篇小說集《感官世界》、中短篇小說集《膜》,以及評論集《晚安巴比倫》,編有文集《酷兒啟示錄》《酷兒狂歡節》,並譯有小說《蜘蛛女之吻》《分成兩半的子爵》《樹上的男爵》《不存在的騎士》《蛛巢小徑》《在荒島上遇見狄更斯》等多種。現為國立政治大學台灣文學研究所專任助理教授。

回文章列表