(攝影/蕭如君)

(攝影/蕭如君)

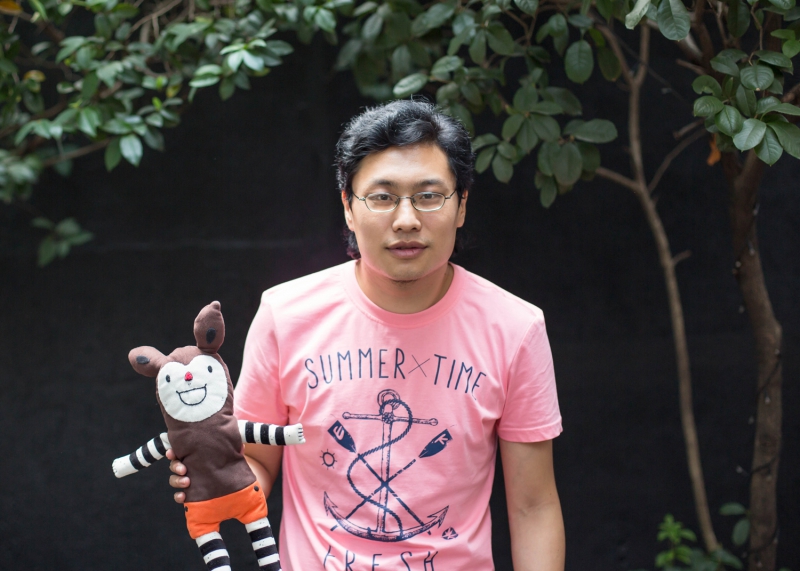

「我的左眼眼皮比右眼眼皮敏感,手術時,撐開眼皮的支架讓我特別疼,無法放鬆,以致在一個小時的手術過程中,我只能靠自己的力量睜開眼睛,牢牢看著針扎進眼球。我的眼球甚至暫時被跩離眼眶,真是個超級體驗,我看到了頭後方的人,看到的時候雖然不會感覺奇怪,但腦子會想天啊怎麼能看到這個東西?原來眼睛任何一層都能感光與成像,當刀片切開眼球,我看到了刀的這一面與另一面,簡直是立體派啊!」

他比手畫腳的生動敘述彷彿再現了《安達魯之犬》中那幕刀片割向眼球的畫面,但人生畢竟不是超現實電影,這場治療視網膜剝離的手術,改變了劉道一與世界的關係。

術後,為了不讓自己困在黑暗焦灼的世界,劉道一戴起墨鏡、出門與人談話,開始了「活動策畫人」的角色。高度的協調能力讓他愈來愈上手,也逐漸打開知名度,時常奔赴兩岸三地,串聯各類文化活動。劉道一的多種身分隨時更換,在中國,他是社會科學院的研究員,在香港,他是八面玲瓏的活動策畫人,在台灣,他似乎終能卸下一身戎裝,做個詩人。

《碧娜花園》是劉道一在台出版的第一本詩集,隨著爾雅四十週年,一連串的分享活動讓台灣的老詩人輪番出場助陣,也反映出劉道一這幾年在台灣文化圈耕耘的成果。他的詩作既是對生活的思索,也是龐雜的文化工作後的反芻,策劃人的身分讓他在各式展覽、劇場、甚至演唱會上不只是個觀眾,而是「旁觀者」。詩人陳克華便形容他「悠遊於各類藝術、文化、歷史與國度,企圖從他壓縮到極致的詩句裡生出無數宇宙。」

例如,〈Diva〉一詩寫的便是舞台上的莫文蔚,「纖巧櫻桃/鑽石口白」「雀躍歌姬/耳中火炬」,簡練的16個字穩穩抓住莫文蔚的萬種風情,也呼應了李焯雄為她寫的歌〈Diva〉。劉道一的詩裡常有人,且活著。「莫文蔚是現代意義上的坤伶。這首詩描寫的是演唱會的場景,詩句也和李焯雄的歌詞對話應和。我認為詩人不是一個只能面對自己的人。」

2008年,中國劇場導演孟京輝以劇場型態搬演了法斯賓達的《愛比死更冷酷》,劉道一從排練跟到演出,徹底拆解每一場戲之後,寫了一首同名詩,「我要求自己每段的第四句定要使用劇本裡的台詞,再設計詩的節奏。」新書發表會時,御姊愛當眾朗讀了這首詩,劉道一驚喜地發現,「她讀出了另一個故事,不再是法斯賓達電影裡的結構,而是一個只從字面就能讀到的東西,對我而言這是最重要的。就算不知道詩的脈絡典故,仍舊能讀出一種味道,但若知道更多背景,又能讀到更多東西,我希望自己的詩擁有一種豐盛性。」劉道一熱愛挪用現成,多重疊合,如萬花筒般照映他所處的花花世界。

劉道一向來重視「格律」,寫詩前總先設定字數、行數、格式,詩人白靈也在序中分析他如何承繼自瘂弦的「坤伶體」,〈坤伶〉為瘂弦的代表詩作,以簡潔的詞彙,每節二行的特殊形式,鮮活地刻劃民國初年一位女伶淒苦的命運。《碧娜花園》的第一首詩〈默劇:顧城〉便是劉道一淋漓盡致發揮「坤伶體」的佳作,他筆下的顧城節制而不煽情,卻又入骨:

從黑中來,到黑中去

他路過光的屋子

光中有一把椅子

他走過,坐下,然後離開

黑中有一架梯子

他搬來,搬去,無處安放

光中有一扇窗子

他打開,眺望,淚流滿面

在光中歌,在光中死

他是黑的孩子

不過,乍似傳承,劉道一自承還是玩了點把戲,「無論是坤伶體、十行詩、俳句,其實都與前輩略有不同,對於形式的把握其實就是對自己有個認知,我自認寫偶數行比奇數行好。用兩行建立一個結構與體制,接下來就可以否定,接受,調侃,隨自己玩了。」

(攝影/蕭如君)

(攝影/蕭如君)

劉道一雖擅於短詩,醞釀的時間卻漫長,一首詩產出的時間短則半個月、長則一年,例如不到百字的〈人間已無楊德昌〉斟酌了兩個月才落筆,他笑稱自己用腦寫詩,「寫出來的詩,對我來說就是個對象了,『楊德昌』這三個字放在腦海裡和寫出來是不一樣的。在不同時刻想到,情緒會不一樣,在這種情況下,有些重要的關卡需要腦子過濾,把句裡的每個字放好,保證沒有一個字可以抽掉。因為放在腦海,詩就像我隨身的行李、寵物、守護者,我時時刻刻都可以寫詩。」

對劉道一而言,詩歌不只是當下情緒,而是得以反覆咀嚼,「每一首詩待在我腦海裡的時間都至少超過半個月,意味著這件事是經過深思熟慮才做的。有一首詩我從2009年想到現在還沒下筆,詩名是〈迷魂記〉,疊合多重意象,不只是希區考克的電影,還有謝霆鋒寫給王菲的歌。」擺放六年,為的是唸一個字,造一個句,悟著世間的道理。

談及策劃工作時,劉道一分享了一個長年的習慣,「我喜歡記錄,記一個人如何說話,使用的詞彙,語意是否偏離與溢出?在引用上是什麼樣的情形?當你對一個人使用的語言的統計達到一個量,就更能了解這個人。」如此信賴語言與表達,無怪乎寫詩便是他拆解、清理世界的方式,「當我能沉浸到他者的情緒中,又能夠自我表達,便得到非常大的快樂。」

「寫詩讓我重新面對他者。」劉道一如是說。

回文章列表