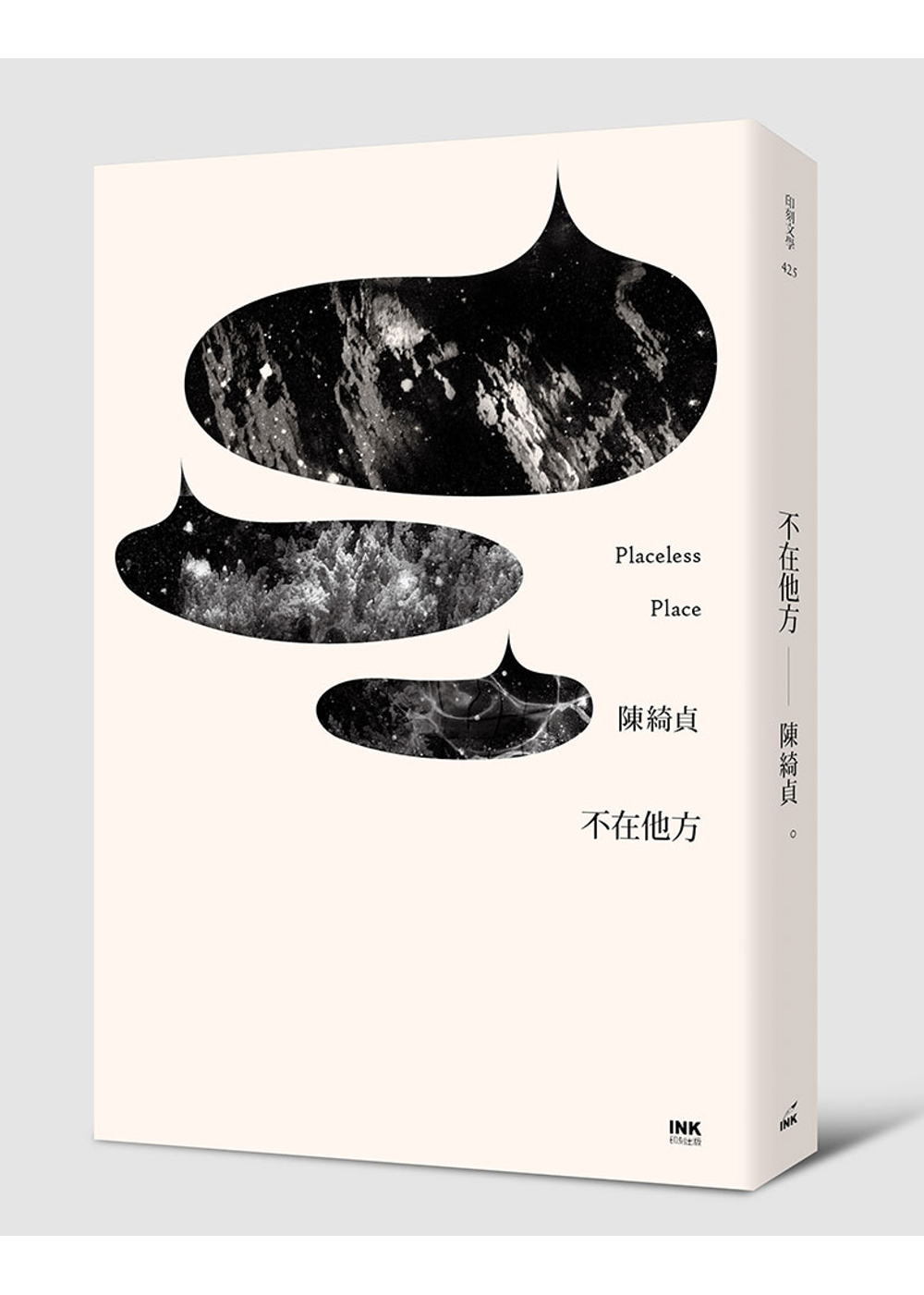

(圖/印刻提供)

(圖/印刻提供)

大多數的時候,陳綺貞通常忙著。忙創作,忙演唱,在此之外的事物,如創作與攝影,就得錯落在零碎的空檔當中。是以,她在2001年的圖文作品《不厭其煩》之後,又過上十多年,方得一輯《不在他方》。

說起來,《不在他方》要能出版,還是陳芳明在背後推了一把。「為了籌備2012年的攝影個展〈背對哈瓦那〉,我在前一年決定去古巴搜集素材。」當時網路上能找到的古巴資訊不太多,於是她認真地做了非常多的功課,用力到把一些重要的地理位置圖都背了起來。「到了那邊,很多事都讓人震撼,在感覺還很新的時候,我花了一個月把它們寫下來。」之後她將這些文字獨立於照片之外,在與徐堰鈴、詹佳琦合作的跨界舞台劇《PUSSY TOUR 2012 ─不在他方》中限量推出。「寫的那時用了蠻多力氣,感覺對自己有個交代,那個版本印了300本左右,現場賣一賣,我便以為這件事就結束了。」她說自己對「當作家」一事並不積極,只是很喜歡「寫東西」。

「後來回政大上陳芳明老師的『文學批評理論』,有一次拿書送給老師,他看了書名『不在他方-placeless place』,說這書名好。」收到老師的稱讚,陳綺貞心底高興,倒沒再多想。未料不多久,陳芳明便問她有沒有出書意願,「我說好啊,我要找時間再寫一本。」但陳芳明說服她,現有的這本就有出版價值,還很熱心地居中牽線介紹出版社。一開始還拖拖拉拉、半信半疑的陳綺貞,直到收到出版社搜集散落各處的其他素材,才確認了可行性,便隨之進行一些修正,這才得以問世。

陳綺貞的音樂時常帶有旅行的意象;在她眾多創作當中,〈旅行的意義〉便是她極受歌迷喜愛的歌曲之一。對她來說,旅行既是前往陌生的遠方,也是停在熟悉的家鄉。「從〈旅行的意義〉移動到《不在他方》,也花了近十年的時間。它們都只是探討,自己到底在找什麼?」總在各地奔波巡迴演出的她,對於醒在不同城市的生活,習慣也不習慣。「雖然只有休息的時候才能回到台北,但現在的台北能給我許多遊玩和生活的樂趣,目前嚴格說起來,在家裡也可以是旅行。」

旅行的時候,她最期待些什麼?「最期待的是能夠享受不忙著做什麼,呆坐在公園或咖啡廳任時光流逝。」問她旅行前中後有沒有一定會做的事情?她想了想,「好像都沒有。永遠忘東忘西,有時候回來,底片也放了半年才拿去沖洗。」而不旅行的時候,陳綺貞就把生活過好。原以為她的一日該就是被創作包圍,不意她說做家事或運動才是日常喜好,「勞動能淨化過載的思慮。」那書寫與音樂呢?「文章還是常常寫。但我很清楚寫歌永遠是最重要的事。對我而言,那是難度最高,也最美的。」寫歌與寫文,於她有著或許是功能上的差別。「寫歌是為了記憶,寫文章往往是為了遺忘。」她又輕又重地敘述著書寫的意義──「把龐大的事經由寫的過程整理好了,永恆地放在那裡,安安靜靜。」

因為音樂,陳綺貞成為公眾人物,然她時常低調,最好就是隱藏自己。「連這個訪問也讓我自我矛盾。」出道至今,她很清楚自己的「變」。「我是變化很快、也很能感應到環境變化的人,如果只為了改變而改變,就小看了變化的本質。內心有一種騷動渴望改革,改革自己甚至改革社會,那種改變本身就很珍貴。」那始終不變的是什麼?「我很瞭解我自己,這點是多年來不變的。」她說。

「我常在想,我不做現在的事,還有什麼事能做得比現在更好?」她也會問自己是否真心想經營除了創作以外的什麼副業?「或問我自己,這世界已經有這麼多的歌,還需要更多歌嗎?還需要我來寫更多的歌嗎?」這些都是她追問不停的疑惑,一路寫著,一路唱著,一路問著。問到的答案,有時清晰,有時朦朧。「我無法回答你,但我會繼續問下去。」

陳綺貞常被視為「文青代表」,「小清新」一詞也總如影隨形地跟著她,卻不見得全然正面。她笑,「我就是文藝青年啊,怎樣?」輕輕一語,便抹過所有外來的苛刻尖銳。而她所確定的,似乎永遠明白而簡單。「書對我來說是非常珍貴的。閱讀是我人生中重要的事,也許我可以沒有朋友,但手邊不能沒有一本書。」然安於讀者身分與成為作家,則是全然相異的兩件事,「出書之於我比較像是初體驗,我會盡情享受琢磨每一個字的快樂,享受著檢視自己下筆的動機,享受使用文字時的自由獨裁,享受這種單向溝通的純粹,這裡面還有很多要學。」那音樂呢?「音樂的神祕,永遠是無法取代的。」她停了下,沉靜而篤定,「現在的我在創作中擁有這種平衡,感覺很好。」

回文章列表