《學校不敢教的小說》的書腰文案引用傅柯:「透過教育,權力得以實施。」教育是一種餵養,透過教材選擇,透過課綱調整,在每堂45分鐘或50分鐘的溫室栽培中,究竟可以養育出怎麼樣的學生?十年之後,他們又該長成什麼樣的大人?

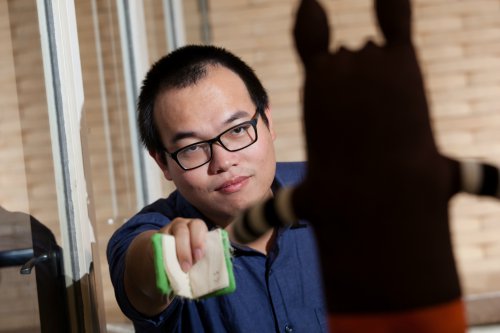

朱宥勳從高中開始讀文學書,啓蒙來自馬奎斯的《百年孤寂》。當時他參加建中的校刊社,同儕壓力加上好勝心的驅使,高中生朱宥勳每個星期都會站在圖書館的書櫃前,猶豫這週要讀哪一本小說。有天下午,他借了吳爾芙的《燈塔行》,蹺課待在圖書館便讀了起來,由於內容實在太艱澀,那個下午他反覆睡著了5、6次。「但有種不服氣,一心想就算用翻的也要翻完。」他說,「我不會特別去強調讀書的樂趣,那當中還有什麼無法取代。要樂趣我可以打電動,可以去做別的事情。你已經知道書裡存在著一種無可取代,可能讀到某一段,你腦中的迴路突然通了,這經驗不多,可能讀500頁才有一次。」

1988年出生,如今已出版《誤遞》、《堊觀》兩本小說,並在2013年創辦《祕密讀者》電子書評雜誌,朱宥勳流露著一種年份與內裝不符的成熟。《學校不敢教的小說》的原型是他前兩年在《幼獅文藝》撰寫的專欄,可視為他近年讀書與思考的成果。書中談論了30篇小說,包括邱妙津、曹麗娟、王文興、龍瑛宗、聶華苓、郭松棻等人的作品。「高中時期的看法是,文學很純潔,不能跟社會議題或是其他事物扯上關係。到了大學,覺得有點互斥,直到大三、大四才找到一種調和的方式。」後來他進入台文所,《學校不敢教的小說》是他研究所時期寫成的,反而像是在跟那個高中生朱宥勳對話。「高中的我,寫作在意美學成就、在意價值,覺得其他元素加進來都會妨礙價值。我想跟高中的自己說,價值不是唯一重要的,有時候批判力可以讓美學走得更深。」他舉郭松棻為例,「有的評論者認為,不應該談論他小說裡面的政治,但如果沒有這般關懷,他寫不到那個讓你覺得深刻的層次。」

不僅寫給高中時期的自己,他也將讀者群設定為高中生,「我認為到了高中,一個成年人該有的判斷能力跟知識都大概具備了,只是缺乏經驗。如果能在他們沒被格式化之前,先植入這些想法,讓他們有點抗體。他們有能力去理解這些複雜的概念,不會讓我們等太久。年齡層甚至可以提升至大一、大二,這個時期的人也適合閱讀。」他試圖將理論與創作放在一起談,同時議及文學創作技巧,避免太多理論跟名詞,促使這本導讀書可以更好入口。

書寫的動力,也來自於身為台文所學生的焦慮。「書裡的小說可能比市面上看到的好,但是它被遺忘得太快。課本不教,學校不教,造成了可怕的傷害。」他解釋,「這是一個循環的開始,有些人、有些書不見了,但人們不知道這件事,進書店也不會知道要找來看。可怕的是,連文學讀者都忘記他們。」這些學校不教的小說,在幾個世代的循環之後,可能就會被永遠地掩埋,不用幾個十年,那些創作者當將成為陌生的名字。於是這一回,林雙不、翁鬧、楊青矗、王詩琅、郭箏再度被印刷出來,不到30年前絕食而離開人世的施明正,也有〈渴死者〉入選。「施明正太特別了,不選對不起自己。」朱宥勳補充道。

有人會說,文學不要涉及政治,那是因為沒有碰觸的需求。「當你退無可退、逃無可逃的時候,就會寫了。伊格言的《零地點》出版時,我就有這感覺。當現實追上來的那一刻,你就會寫了。屆時,你反而會懷念起那個不需要寫的時光。」至於寫作者到底可以做什麼?朱宥勳仍在思考,他目前仍服役中,318學運的整段時期,幾乎只能透過鍵盤參與。「我便想,如果不在現場,我可以做什麼對情況有所幫助。行動的當下有許多偶然因素,那我們這些後端的寫作者,是試著給出一個說法,幫忙那些坐在電腦後的人,發現做這件事的意義是什麼。像是文學的詮釋者,讓意義更為浮現出來。」然而,文字可以帶來多大的改變?可以帶來多大的衝撞?他還不知道。但是此時此刻,身為一個在台灣的寫作者,朱宥勳願意接下這項挑戰,他不知道會不會成功,但他願意試。

也許不會成功,也許會,也許會遭逢挫敗,也許會在夜晚被驅離,但總有些人願意嘗試,願意去辨認那隻餵養的手,願意去建立一個更為理想的世界。在這樣的路途上,這些人有機會長成一個比過往的世代更進化、更為強韌的物種,只要你願意繼續走在路上。

回文章列表