時間與張惠菁平行,讀者卻能透過文字走近她的身邊。

時間與張惠菁平行,讀者卻能透過文字走近她的身邊。

張惠菁的新書《與我平行的時間》出版,就像是等待許久的曇花,在你剛巧清醒的夜裡忽然盛放,於她的讀者來說,是沒有壓上時限的重逢,一起赴約而來的除了新人,更有舊友《步行書》的重版。談起《步行書》與當時三十幾歲的創作狀態,她如此形容那種迷惑與探索:「可能有人告訴你一種答案,但是你不服氣那個答案,還要自己再看一看。」於是,當她隔著時間重讀這些文章,總有整個人撲在裡面的感受,即使是一個不大的事,都想搞清,並用自己的方式將它訴說出來。「現在作為一個中年人,已經不是那樣的狀態了,這是一個很有趣的經驗,也是一個安慰說,那時候真的還蠻認真的活過。」

現在是什麼模樣?不管是自我,或是時間,我想到在《與我平行的時間》的自序裡寫著的:「我的日常中,有許多時間是有目標的。但與那些時間平行,或許還存在另一種時間。我並不是只是開會中的、寫著計畫書的、和同事溝通或和朋友聚餐中的我。有另一些我,也和那個我一起經歷著時間,卻未必在那樣的場合中說話。」張惠菁對現在的感知是一種距離,卻不是為了拉遠,而是為了看見更多:「現在我會退的比較後面,視角也能比較廣看眼前事,就像序裡頭說的狀態,眼前有好多條隧道,不同工作、不同任務在你眼前同時展開,有些隧道已經快到盡頭了,有的才剛開始。」你不是只在一個狀態中,如今的張惠菁更能感受到快樂與悲傷都不是單一狀態,更像一個光譜,人同時在經驗著許多。

▌溢出在有形之外

從《與我平行的時間》來看,開頭幾篇裡,她想描繪一種稍微抽象的狀態,當然它們可能還是得藉由一些有形的事物或經驗去形構出來。「我漸漸覺得或許我一直想要追求或描寫的就是這些在有形的事物、人生或是世界中,其實有另外一些很抽象性的東西。」召喚出存在於經驗裡頭的奇異點,在書寫之外希望讀者體會到一種「Something beyond that」。張惠菁說:「我也不需要去說破那是什麼,我只需要我的讀者去聽,或者去閱讀這樣的空間就好了。」對她來說,散文當然是對現實的描寫,但即便所寫的是眼前的一棵樹、一塊石板、一樁事件,書寫也能溢出之外,再創造空間與浮出作者的世界觀。

張惠菁的作者意志,也隨時間有了不同的位移,如她所言,每個作者所書寫的總會與他最終關心的事物相關:「當年的我寫作是因為有所疑惑,這個世界與自我都作為一個謎題存在,有非常多的事情都是謎題。偏偏這個世界呈現出的表象,或是作為一種回答,我始終覺得有一些蹊蹺,無法全盤接受,所以我要用自己的觀察和文字去走一遍。」筆隨心走,她說,有時候走至最後一段,可能會有一個很接近答案的感受出來,這也是她最初喜歡寫作的原因,她形容有點像是「打坐」,無理可循,卻生出了另一種語言。張惠菁回顧著,大約直到《雙城通訊》(2013)時,她仍舊藉由描述具體的人物或事件,去探索世界之於她是個謎團的底層。

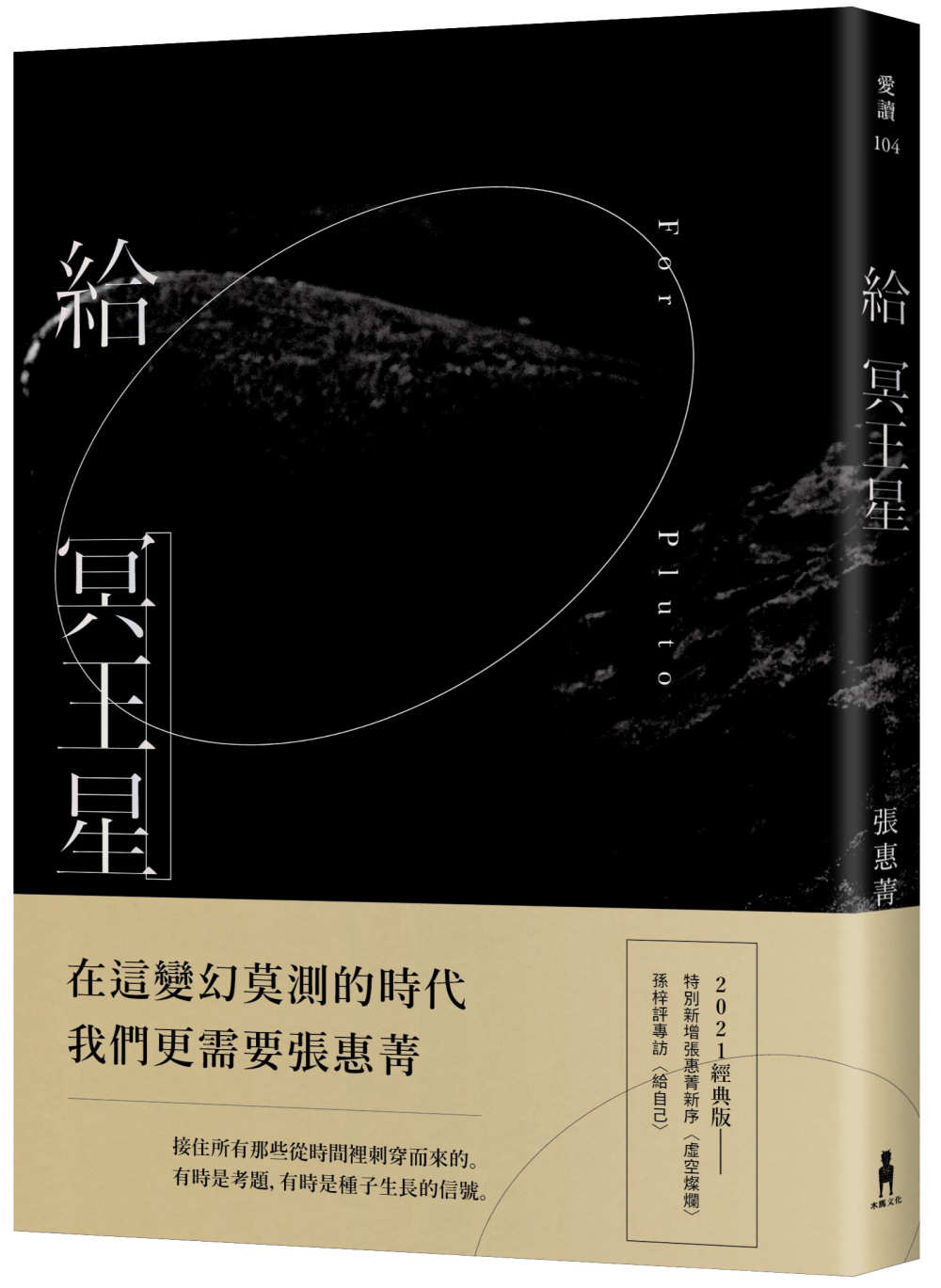

「隨著時間過去,謎題有時候還是謎題,但是它的迫切性不再那麼強了。」此後,張惠菁慢慢拉出了距離,退的後面一些觀察世界,不見得非得破解什麼,但仍在觀看。這段時間裡,她寫得更慢更少,除了因為工作事務,更是進入另一層大約在《給冥王星》重版出來時(2021),便已開始的思考——「有形的經驗就一定是散文書寫的主題嗎?或者其實是散文的框架?」路徑與阻礙,或許同路,越寫一樣事物,越可能被事物障蔽住;越描寫自己,會否越被「人設」所限?因此她想:「在某個時候開始,我的生活對我而言,好像有點不值得寫,因為你不再覺得它是那個謎題了。」

散文對張惠菁來說,並不存在一種最好的價值觀,更像是一個繁忙生活的人,在文學裡得到休憩的空間。這些年來,她在不同的出版社經手了許多類型的書籍,不管是強調論述或是講究情節推進的作品,她都能從中感受到可貴的價值。「我能欣賞那些作品,但把我自己割開來,作為一個人的我認為文學與散文最能夠滿足我,於是我還是讓文字留在那裡。」張惠菁說,想來或許有些古典,但正是文學可以無用的這個作用,為她打開了一隅空間,彌足珍貴。

許多不在書中,或只被簡單寫及的人事,往往是作者當下的風暴。張惠菁由此刻溯及剛過二十年的父逝,對於父親在家族旅行中的突然去世,她除了得在美國處理繁複的身後事,還得在母親身邊當一個比較理性的角色,她是這麼回憶的:「那時候,我與家人們都有一點點受了驚嚇。」驚嚇凝結了時光,人們依然可以照樣工作生活,卻有許多感受隨著死亡被收納到底層。這些經驗,會一直存在於「我」的裡面……父後二十年,就在不久前,張惠菁與所有家人再次聚在紐澤西,那同時也是父親過世的地點,重聊過往,曾經寫及的「嬰兒」都上了大學,她才意識到隨著時間過去,一件事情的影響也起了變化。當下的葬送成了遠程的送葬,也從一開始有點心痛的存在,變成一個比較溫暖的事物,她如此形容:「這一條時間、拚命的時間,像一條暗流,而浮流中的東西,其實一直在影響你。」

也總得回頭去看,才能看明白當時,甚至之後的好幾年,許多個人的決定與判斷,都受了那時心中沒有被處理的哀傷、驚嚇影響。但時間過去,經過了隧道、見了光,才漸漸的緩解,變成另外一個東西……當它終於跟其他經驗整合,也是二十年。那些你不相信的事,或許早早就在她的許多時間書寫裡被無意識觸及,暗流浮動於無邊界的時間中,「其實它從過往就一直存在,它會在明天、後天,在未來把其他東西連結。」

▌創傷作為花崗石的底

將許多事連結,張惠菁才發現,或許那幾年她如此認真地工作,投入一切在當時在故宮的工作中,確是在逃避處理悲傷的情緒。然而這件事,也成為了另一道暗流,後來將她捲入了長達三年的官司,當下無法談論,後來不知如何說起的訴訟,是多年來張惠菁鮮少與人聊的一段時間,忽然在某一天,她能講出來:「這事件對我已經是正資產了。」但它一開始的時候,是巨大的情緒負資產,和不相信自己的人不斷解釋自我的過程,她坦言:「一開始就很痛苦,每個禮拜上法院說明、被審訊,我是被上過手銬、待過看守所的。」如今她已能將它從底層拉出一些示人:「假設我本來是比較感性的人,我覺得這個官司有在我心裡打了一個花崗石的底。」官司終了,後來張惠菁到了中國工作,直到2017年,她返台定居,一次接受專訪時,往事再提,才發現於自己、於別人,這件事已能如同判決書所寫般,除了法律,也被時間「無罪定讞」了。

理性的說,這就是一個冤案;感性的那些,或許在張惠菁客串出演的《審判王信福》(2020)電影,當時受導演張娟芬之邀,請她和莊林勳、鄭性澤(同樣身陷知名冤案的兩位素人演員)共演三位「法官」,便成就了一種幽默的釋然。張惠菁穿越比霧更深的地方,在《與我平行的時間》書末,有一篇〈法庭之友意見書〉作為附錄,除了是她接受憲法法庭指定擔任「法庭之友」,就死刑議題提出專業意見的一篇文章,也是一篇遲來的自白,將不論痛苦或迷惘的法庭經驗,以自己的文字完成,「我選擇了大膽的用我的語言寫,於是它不是硬邦邦的陳述,而是一個人的語言、真實的感受。」

時間與她平行,讀者卻能透過文字走近她的身邊,或許張惠菁並不是會在第一時間與情緒交鋒的散文寫作者,但她也以〈法庭之友意見書〉這樣的文章,向讀者遞訊報平安。而所有與她平行的事物,也都是新的體驗,一種不同維度的開拓,比起看社群媒體,她在出版或是思考時,會選擇翻開維根斯坦或西蒙波娃的傳記,人需要不同的生命經驗,將個人思想的天花板撐得更高,這或許也與張惠菁近來習慣跑步、登山類似,走出小池塘去找啟迪。在時間的某一段,張惠菁一次爬玉山,下山時天色漸黑,和隊伍戴著頭燈走下山,她記得:「我走在前面,那個時候走著走著,忽然有一個很奇妙的感覺,好像不用特別去想下一步,只需要很直覺地落腳,它就會落在剛好的地方。」總有這樣的時間,越過某些艱苦、某些思考後,來到一處新空間。

▌將邊界開放

許多讀者都曾跟張惠菁提過,她的文章似有一種開放的邊界,現在的她,更能體會:「有些人的散文,描述著自己的經驗,充滿很多個人的東西,我雖然有時候也描述自己的一些事情,但我確實不是一個有很大自我的作者。我有我的選擇,但它不會成為一種強烈的主張。」某種程度,也是她認為自己越寫越少的原因,就像剛剛的爬山經驗,瞬間說來不過幾字,要怎麼將它變成幾千字的散文,她仍在思考。

此刻,在她行走的不同時間裡,有許多體會都近似一種禪宗所說的狀態——「不立文字」,未來會不會找到方法去傳遞或是書寫,張惠菁依然將書寫者的自我放得小小,保持開闊:「我想把文章的邊界開放,歡迎讀者走進來體會,這個體會是他的,不是我的。」這是張惠菁的動中不變,是她的寫作方式,任時間轉彎,事物再來,她依然如此喜歡散文。

延伸閱讀

回文章列表