(圖/環球影業提供)

(圖/環球影業提供)

我發現將作品與事件當魔術方塊看,每次看就會有不同發現。

比方從人心來看那些回憶的流變,或從事件中鑽個小孔來看人性的切面,這對我來講都是生之樂趣,

它不見得會接近真相,但比較接近我人生想追的真理。

如果電影大師塔可夫斯基說當個「合格的讀者」是重要的,那我們何妨一路當個找答案的人,

在找答案的過程中,它就是你自己的故事了。

※本文可能有劇透,請斟酌閱讀※ 此片反映著如今自由有高昂的對價關係,電影《粗獷派建築師》的古典電影藝術就像他的男主角拉斯洛一樣,它在短影片的時代仍有所堅持,呈現出史詩般的結構,高歌著最後歐洲知識分子的墜落之舞。

此片反映著如今自由有高昂的對價關係,電影《粗獷派建築師》的古典電影藝術就像他的男主角拉斯洛一樣,它在短影片的時代仍有所堅持,呈現出史詩般的結構,高歌著最後歐洲知識分子的墜落之舞。

當權者一派主人的樣子趕客與迎客,彷彿你一直都只踩在他的腳踏墊上,你走或不走,腳踏墊都得清洗或丟掉。於是你的沉默與陳訴,從來就沒有在對等位置上。這部電影將貧富與權勢的高下位置拍得分明,親切僅是儀式之一,如耶誕老人極可能不真認識任何孩子。

在電影市場走弱的現在,想看到構圖傑出、符號翻轉與隱晦的美的電影作品,多半只能在獎季時出現。《粗獷派建築師》的電影藝術就像他的男主角拉斯洛一樣,它在短影片時代仍有所堅持,並呈現出史詩般高歌後的寧可殞落姿態。

一個在歐洲擁有高學識與成名作品的建築師,如何在驟變流離的時代逃奔美國,卻發現自己擁有的才華竟是富人養的禽鳥一般。他讓藝術家放聲高歌,卻在陪襯他的前提下。

(圖/環球影業提供)

(圖/環球影業提供)

而這部片也大膽地揭露了顛沛亂世中的移民心情,在太平盛世時能彼此保持文明的平衡狀態。但一旦經濟走弱,進入蕭條危機時,歷史上屢見不鮮的「移民」的失根感與被認同度就像房間中的大象一般,人們開始對「自己人」的認知產生了結構內的異化感。

這部片是金球與奧斯卡入圍最大膽的作品,因它清楚地傳達了如今的美國對「移民」的矛盾心態,以及美國本身高喊的再次「偉大」究竟是自我高大上的滿足,還是情操上的偉大?

如果《粗獷派建築師》獲得了奧斯卡最佳影片,那將成為目前美國少數敢對川普表達質疑的作品。因為這設定在1950年的電影,一群人從納粹屠殺中逃往美國新大陸的故事,卻顯然是如今自利主義的「照妖鏡」。

這部電影片長超過三小時,走的古典敘事美學,且紛雜著想像與現實的魔幻。算是承襲電影全盛時代的自信作品。其中有兩幕意境可以供觀眾買票前的參考,一幕是如海報上自由女神的顛倒照,那是電影開頭受重傷的拉斯洛看到的迷幻視角。有如卡夫卡的《失蹤者》(原名《美國》)主角卡爾一開始看到的「自由女神」舉著劍的幻象,他們都看到了自由象徵下的一體多面。

(圖/環球影業提供)

(圖/環球影業提供)

所謂的「自由女神」是帶著什麼條件下的自由?無論在名片《教父》、《鐵達尼號》,還是《海上鋼琴師》都在訴說著權力凝視下自由的條件。而《粗獷派建築師》的拉斯洛似也連結了演員安卓亞布洛迪另一部作品《戰地琴人》。如一猶太藝術家真的能逃到美國,他的處境又會是如何。

對「自由女神」有時形同廣告看板的諷喻在此片無處不在,導演寇貝特讓整部片充滿了權力的凝視,構圖的鋒利與隱晦,對角色如同甕中捉鱉般。貓捉老鼠地總逃不出去。善用建築與光的美學對比著總在豔陽下的「美國」,令觀眾看到每種視角與死角都象徵權力與躲藏一般,讓人有成癮的附魔、自行卑微與在進行權力的暴力而不自知。

整體都呼應著電影開始所引用的歌德名句:「自以為自由的人,比任何奴隸還不自由。」從而反思為何到達了自由的領土,「自由」卻成為值得思索的命題。

(圖/環球影業提供)

(圖/環球影業提供)

這個藝術本質的人,碰到了廣告化與表演性的新世界,他的作品即便被表揚或誇飾改造,都像是被廣告化般輕薄,不只是他自己的地位降級,同時他的作品也像是擬真般的再現,在這個快速變現保值的新大陸,這位歐洲的知識分子拉斯洛有如日後尚布希亞的驚覺:這裡「真實的消失」,取代的是虛假經驗性的超真實。

而虛假經驗性一直到如今真正以科技成為賣點與顯學,一切輕飄飄的,拉斯洛不只是逃難與離開國家,而是到達了凡人都可成為商品的異國度。「自由女神」也如夢露一般,可以普普罐頭化,人道精神可以樂利包化,一切有賞味期限,整體是一個為榮耀某個國族、血統與膚色的馬戲團,在霸權下的Cosplay,或像另一霸權下的人們的NPC化(由遊戲系統操控)。如拉斯洛的表哥到了美國可改名字也可改信仰,一切加工人設走。

片名「 The Brutalist」以一種看似未完成的幾何堅實建築結構成為一種主角的行為藝術,在50年代到如今一切輕鬆可口的消費中,它以未加工的猛獸狀態橫生其中。在主角已脆弱不堪的處境中,呈現一種強大的自我。

這在《發條橘子》中,也有以粗獷派建築表達馴化與未馴的隱喻。

而第二個美麗的意境,是在富商委託為紀念其母而建設的禮拜堂,在這以粗獷派設計的建物中,既是禮拜堂,又像墓室兼活動中心,室內雖有十字架的光照,卻是個倒影,十字架是反的。這明顯是拉斯洛最後的諷喻:以宗教當國王的新衣。

這部電影雖然片長超過三小時,但好幾幕是藝術對扭曲現實的轉化,主角因重傷未癒而吃鴨片上癮。因此有幾幕是他前意識裡感受到的暴力,有幾幕是真實尊嚴歸零的處境。將真實與虛幻的顛倒,是人最後自救的浮木。導演將這點掌握得極好,有如經典名著《惡童日記》的潛意識描寫。

這是一部古典美的作品,盛放在這不合時宜的年代;美國精神已是上架品的時空。這世界的自我認知從歐洲文明到美國文化的錯軌與矛盾,有如歐洲最後知識分子之眼看著霸權紛起的單薄與激情話術中,語言逐步失去效用,於是他們的沉默更有力。

此片留給我們反思在霸權是王道也是催情劑的今日,我們的自由還是這麼理所當然嗎?

※本篇文章由作者個人創作授權刊登※

《粗獷派建築師》(The Brutalist)

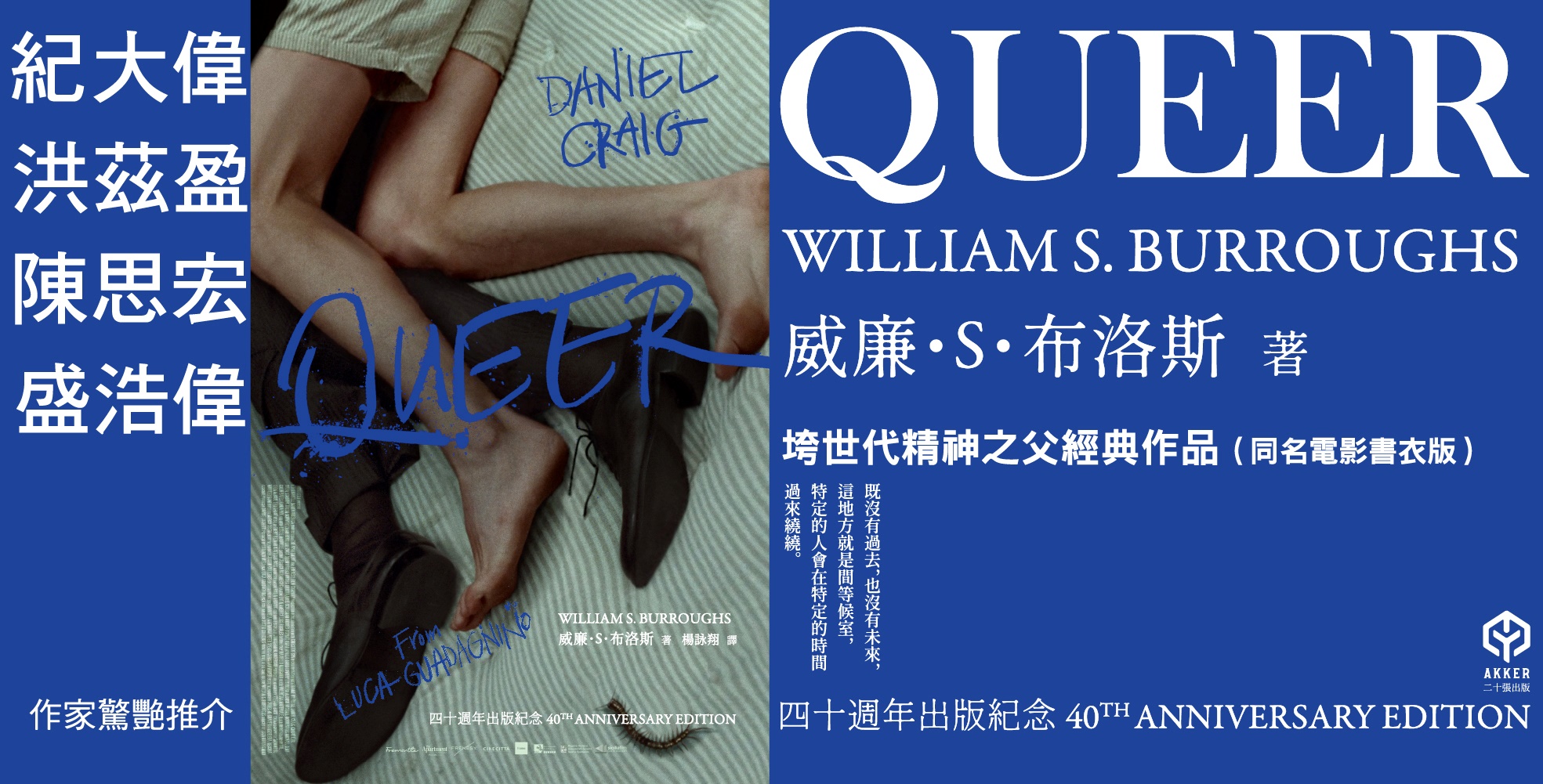

此片獲2024威尼斯影展最佳導演獎,獲得2025金球獎最佳影片、最佳導演、最佳男主角三項大獎,《戰地琴人》安卓亞布洛迪、《愛的萬物論》費莉絲蒂瓊斯主演。由《逆光天后》布萊迪柯貝特執導,影片敘述了匈牙利裔猶太建築師拉斯洛托特的故事,他在納粹大屠殺中倖存下來,移民到美國展開新生活,同時等待妻子艾莉莎貝的到來,她和他們的姪女在戰後受困在東歐。拉斯洛來到西方後,發現美國與他想像的截然不同……

作者簡介

「你花最多時間的,終會變成你。」

──

音樂迷、電影痴,其實背後動機為嗜讀人性。娛樂線採訪與編輯資歷二十餘年,持續觀察電影與音樂;現為自由文字工作者,從事專欄筆耕。 曾任金曲獎流行類評審、金鐘獎評審、金馬獎評審、金音獎評審、中國時報娛樂周報十大國語流行專輯評審、海洋音樂祭評審、AMP 音樂推動者大獎評審。樂評、影評、散文書寫散見於報章雜誌如《中國時報》娛樂周報、《聯合報》、《GQ》、《幼獅文藝》,及「博客來 OKAPI」、「非常木蘭」、「書評書目」等網站,並於「鏡好聽」平台開設Podcast 節目《馬欣的療癒暗房》。

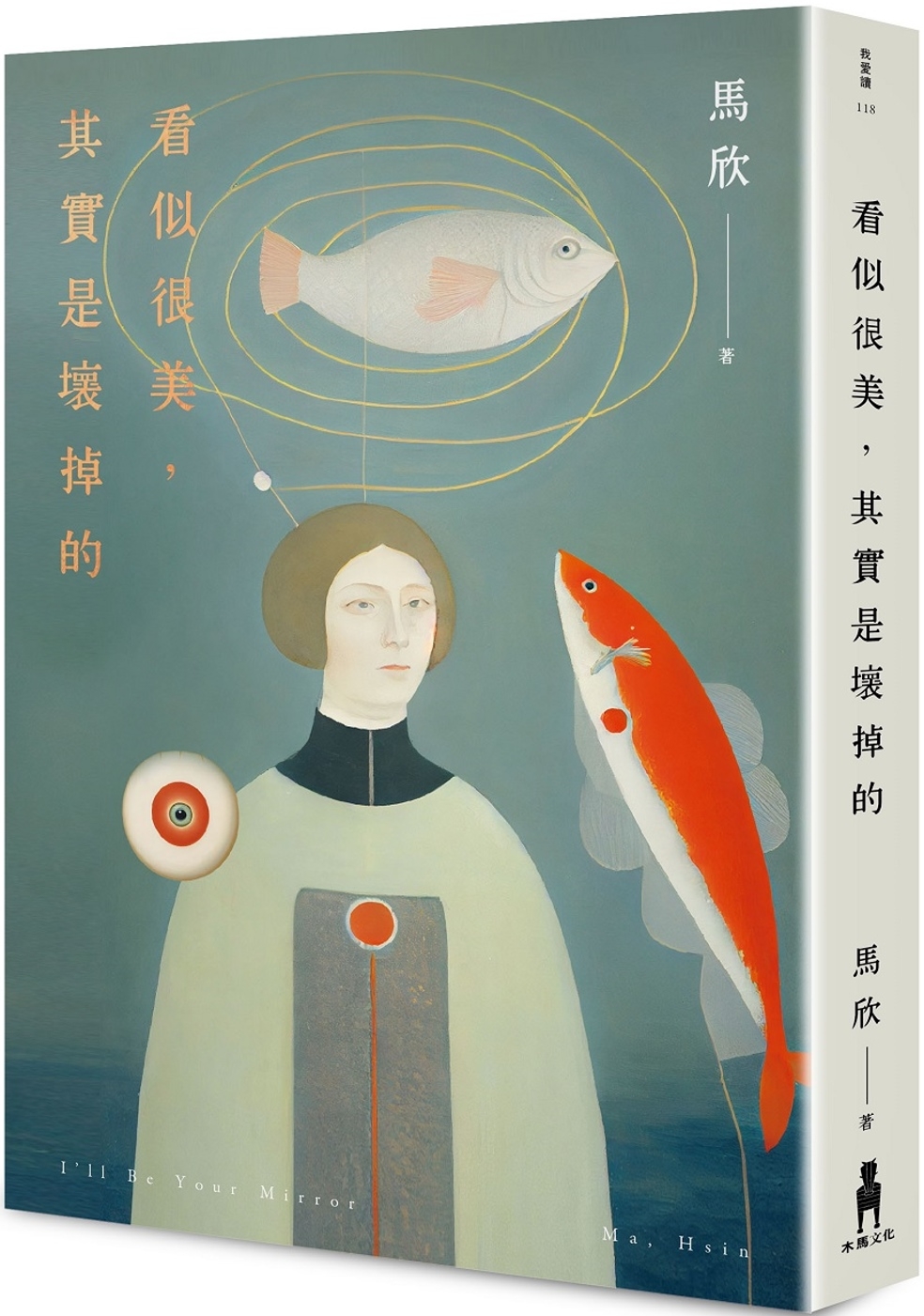

著有:散文集《看似很美,其實是壞掉的》、《邊緣人手記》、《階級病院》;影評集《當代寂寞考》、《反派的力量》、《長夜之光》、《看似很美,其實是壞掉的》。

回文章列表