我大學一年級的時候,正是職棒成立開打的元年。那時聯盟為了鼓勵球迷看球,每場都發一千五百張外野免費票。我常和死黨在週三半天課後,從新莊騎機車到現在的小巨蛋所在位置,等著排隊領票。有時票房太好沒有排到,課又上得太晚,只好在場外徘徊。那時臺北球場外野只有水泥看台,場外都有賣烤香腸的攤販,買一根香腸在外面等著,可以看到最後一排球迷的身影,並且聽到場內的歡呼聲。大概七局過後,聯盟的收票員就會撤走,球迷可以自由出入球場,有時甚至連小販都會把賣完的攤子放在一旁進去看球。我當時跟死黨說,如果以後沒有工作,可以來球場賣香腸,賣到第七局就可以進球場看球。

球員夢也是作過的,我們當時組成了一支球隊,在二重疏洪道和永和中正橋下到處找人打球。因為球技不佳怕取了太過強悍的隊名讓人訕笑,我們以複雜的心情把隊名 Toads 燙在球衣上,至今這套「蟾蜍們」的球衣我仍然收藏著。

好像是我大二還是大三那年,兄弟隊舉辦了僅僅一屆的「棒球小說獎」,為了隊上能有一套壘包,我寫了一篇去參加。那是我第一次踏進高級飯店,也讓我短暫幻想過靠寫棒球文章謀生的念頭。但我是一個有自知之明的人,我深知自己對一件事的愛有多深,我知道自己對棒球的愛,不配寫棒球小說,所以寫了一篇我就打住了。

所以當尚季告訴我,他想用棒球當成第一部作品的主題時,我有一種特殊的心情──好像有點期待,好像有點羨慕。

尚季大學的時候曾經以詩獲獎,因此進研究所後,他跟我說想找我指導寫小說時我請他多多思考。不過尚季並沒有因此打退堂鼓,每隔一段時間,就會傳一篇小說給我。由於他喜歡釣魚,因此他寫了幾篇關於釣魚的小說,讓人想起模仿海明威部分短篇的痕跡。不過我總覺得他不在「那裡」。

有一回我帶他們到荖溪下游走溪,隔週他傳了訊息給我:「今天我又去一趟荖溪下游,才發現溪流快死了。沿路的魚屍,大部分是苦花、溪哥、石賓、竹篙頭,為數不少的日本禿頭鯊,更特別的是野生的鱉和土虱幼魚。上禮拜來的地方,這禮拜來完全不一樣。我用手捧起水裡翻肚的竹篙頭,剛死去的身體還有一點黏液,溪水伴隨黏液留在我手上,多了一點生物的腐臭。整條溪流籠罩在腐爛之中,就算有水的地方也沒有生物。看到死亡,心情都是一樣低落。我開始懷疑這一切是否真的是枯水造成的,因為魚都死在水裡,連生存力很強的鯽魚都死了。除了死在乾枯河床上的魚,大部分的魚都死在水裡。底部還有大量的蝦蟹,都是死亡的狀態。我走在惡臭的溪水裡,突然看見一隻白腰雨燕停在橋下的石頭上,看起來像是受傷,不太能飛,我詢問有養鳥的朋友,將雨燕放在高處的臺階上,等待鳥爸媽來找牠。很長一段時間,牠爬到我左手二頭肌的地方,抓著我的衣服安靜地睡著了。我相信牠是睡著的,或是牠正在忘記那些恐怖的死亡現場,我猜想牠可能看到有人毒魚或是電魚,牠看著我的時候,晃動著頭、拍打翅膀,眼睛光亮但有一點憂傷。最後我在一點小雨中離開溪床……。」

這不是完整的信件,最後幾句,尚季真情流露,但也稍顯傷感氾濫。這是尚季的真性情,但也讓我注意到,尚季跟多數想寫作的年輕學生一樣,缺少的不是感性,而是冷眼藏心。

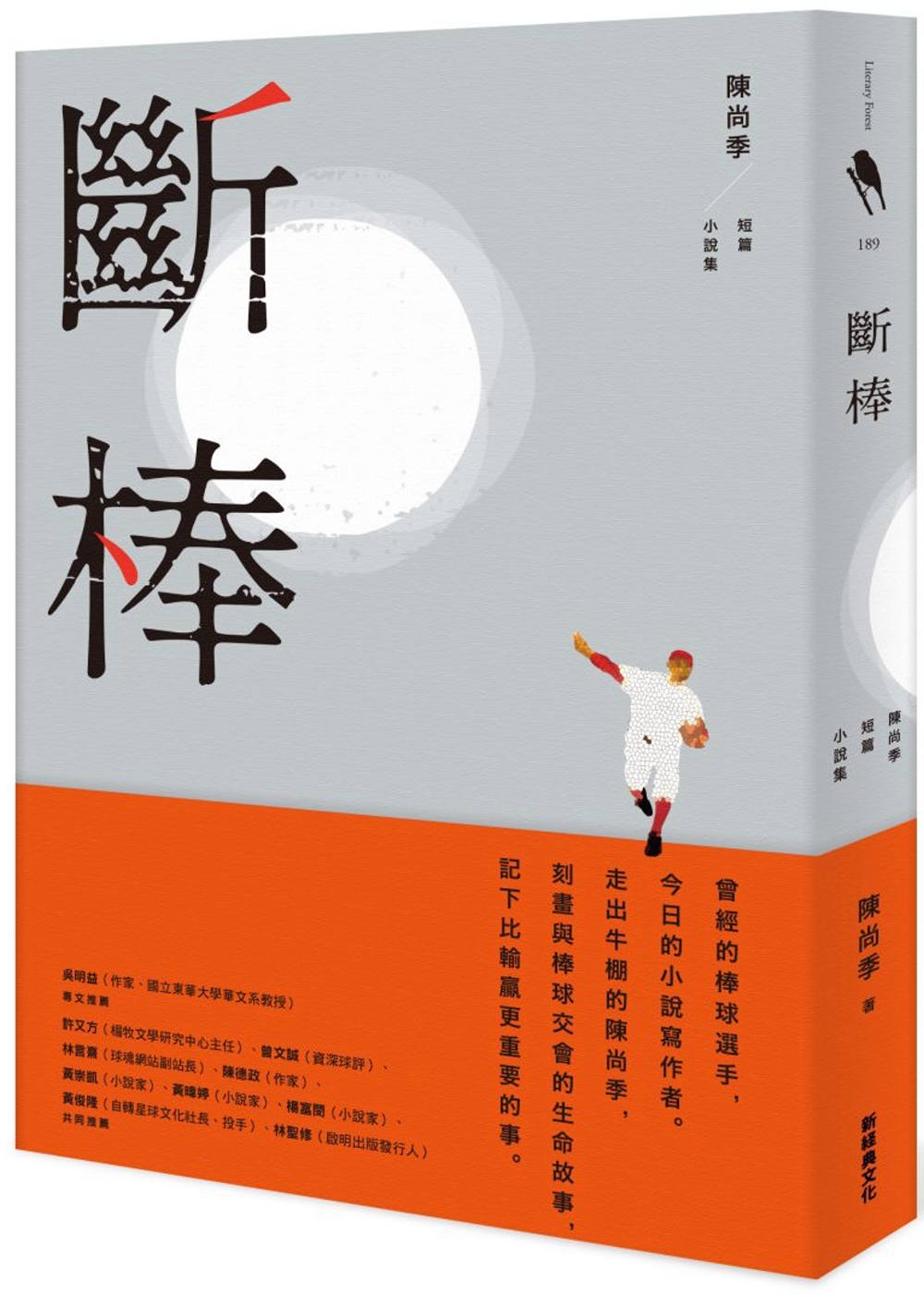

尚季除了釣魚跟自然題材的作品,寄給我的另一類作品跟他喜愛的棒球有關。他不僅喜歡看球,也打球,對棒球史或棒球紀錄的一些細節,乃至於各種運動都感興趣。這使得我們的談話時光變得自由而自然。我第一次覺得或許可以朝這方向寫寫看,是他寄來的一篇題為〈褐色的眼珠〉的作品。我一讀就知道那是以我曾經很喜歡的一位味全龍隊洋將艾勃(Milton Harper)做為主人翁寫成的。艾勃是在臺灣墜樓而死的,他的死因有許多說法,有人認為和毒品或者賭博、友情或是愛情有關,不過都無法證實。在最後的完稿裡,這篇作品改為〈被藍眼睛捕捉的事〉,小說中的哈伯是一個曾經舉槍自戕因而裝上機械義眼的小聯盟球員(這個設想來自美國職棒球員Drew Robinson曾自殺未成,失明後重返球場的故事),來臺灣後和喜歡觀星的防護員小虹之間的微妙關係。由於小說裡提到海爾-博普彗星(Comet Hale-Bopp),因此在年份上,和艾勃的死巧妙地錯開了,這意味著它並不是一篇徵信或想破解公案的小說,而是想藉想像來表達作者自身對人性提問的作品。

隨著一篇一篇作品的開展,可以看出棒球「賽」並不是尚季的重點,他更關注的是藉由棒球這種許多臺灣人關注的運動,去思考他的生命議題。球場確實只是一個「場」(field),場上與場下(空間),進入球場前與離開球場後(時間)、淡淡的回憶與刻入骨髓的激情,在球員外的其他角色──場地管理員、吉祥物、球員的家庭成員──和球員本身編織成一種丈量人生的「斯塔德」(stadium,除了是球場的意思外,也是一種古希臘的長度單位),小說成為這些角色「駐留」(park)記憶的收納空間。

作家劉大任在《強悍而美麗》裡說臺灣的運動文化太過於「賭國仇城式」。它的特徵是「潛意識裡把國際體育競賽的勝利看成洗雪國恥,顯示國力的重要方法」,因此「不惜工本地培養苗子、尖子,而全民體育活動的場地、設備等基礎設施則不妨棄之不顧。」最後,在臺灣體育活動,「不是生活的必需成份,只是裝點門面的生活點綴……」這個說法雖然激烈,但至今看來仍有幾分道理。

當臺灣棒球在國際失利的時候,很多球迷會抱怨為什麼不敵美、日,但我想只要對棒球有感情的人都知道,先不提運動人口的數量,美日的棒球是具體形成一種精神文化的,無論是電影、電視劇、漫畫、小說……球賽都是如此自然地嵌入角色的人生。我曾經在一本美國的棒球文學選裡看過一篇文章,提到對美國人而言,棒球是一種父與子的運動,假日的時候,父親會帶著兒子,就在家門口的草地上接傳球。那彼此接傳的過程裡,不只是眼神交流了,父子間的對話也在進行著。我在尚季的〈斷棒〉、〈最好的投手丘〉、〈等待幻影〉裡,好像看到了尚季夢裡未來的臺灣棒球文化。

尚季《斷棒》裡的虛構,是從更廣義的棒球歷史(而不限於此地)上長出來的虛構。有時候我讀出來了(比方說上面提到味全龍洋將艾勃的墜樓事件),有些必須查資料才能理解,比方說一九四二年臺北馬場町的拓南工業所的相關歷史紀錄。有些則是認出了一半:我當然記得一九八九年《夢幻成真》(Field of Dreams)這部整個世代都記得的棒球經典,但我並不知道大聯盟從二〇二一年開始重現夢田大戰(MLB at Field of Dreams)的場景,電影中因為黑襪事件離開球場的球員,在玉米田蓋成的場地鬼魂降臨。這個如真似幻的電影橋段,在二〇一一年,由眾人集資買下電影中那塊地,並從二〇一五年起開始與大聯盟合作,二〇二一年打造出了夢田之戰的大聯盟例行賽事,球員甚至也是從高過於人的玉米田裡出場。

當然,還有更重要的,是尚季這些年在花蓮的回憶。偶爾會有想寫作的年輕人,問我留在臺北讀創作和到花蓮讀創作有什麼不同?我只能說,在都市裡塑造你的理所當然是文人圈藝術圈,而到東部塑造你的會是山風海雨。

這或許是另一個尚季作品的特質,他的作品裡不只有棒球,還有「斯塔德」丈量的「生命場域」,以及山風海雨和記憶的共同駐留。我祝福他。

作者簡介

有時寫作、畫圖、攝影、耕作。現任國立東華大學華文文學系教授。

著有散文集《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》;短篇小說集《本日公休》、《虎爺》、《天橋上的魔術師》,長篇小說《睡眠的航線》、《複眼人》、《單車失竊記》、《苦雨之地》、《海風酒店》,論文「以書寫解放自然系列」三冊。

作品已譯為二十多國語言,曾獲法國島嶼文學獎小說獎(Prix du Livre Insulaire)、日本本屋大賞翻譯類第三名。並曾入圍(選)英國曼布克國際獎(Man Booker International Prize)、法國愛彌爾.吉美亞洲文學獎( Prix Émile Guimet de littérature asiatique )、德國柏林影展Books at Berlinale(Berlinale - Berlin International Film Festival)、日本星雲獎(Seiun Awards Nominees)海外長編部門候補、《Time Out Beijing》百年來最佳中文小說、《亞洲週刊》年度十大中文小說、香港浸會大學紅樓夢專家推薦獎。

國內曾獲臺北國際書展小說大獎、臺灣文學獎圖書類長篇小說金典獎、《聯合報》文學大獎、金鼎獎年度最佳圖書、「開卷」年度好書及多項年度選書等。

延伸閱讀

回文章列表