2021年底,美國博物學家威爾森(Edward O. Wilson)以92歲高齡過世。在他生前,為了鼓勵美國年輕人投身生命科學,威爾森以自己的一生為主題接受訪談,錄下了15集簡短、風趣但深具啟發性的影片,在節目第一集,這位年紀已88歲的老Youtuber是這麼說出他的開場白:「每個小孩都有一段『甲蟲期』(bug period),我也有,但我直到現在都還沒有走出它。」

童年的時候,威爾森有一次在碼頭垂釣,他定睛於釣竿下游著的魚,沒想到這生物即刻躍出水面,銳利的鰭刺中了右眼瞳孔,自此成為半視障者,但他說,這一不幸的際遇反而讓他更好奇於地表最微小難辨的生物,一生興趣不墜,威爾森的成名作即是螞蟻的研究,除了專書獲得普立茲獎,而且先後有一個屬和21種的螞蟻以他的名字命名。

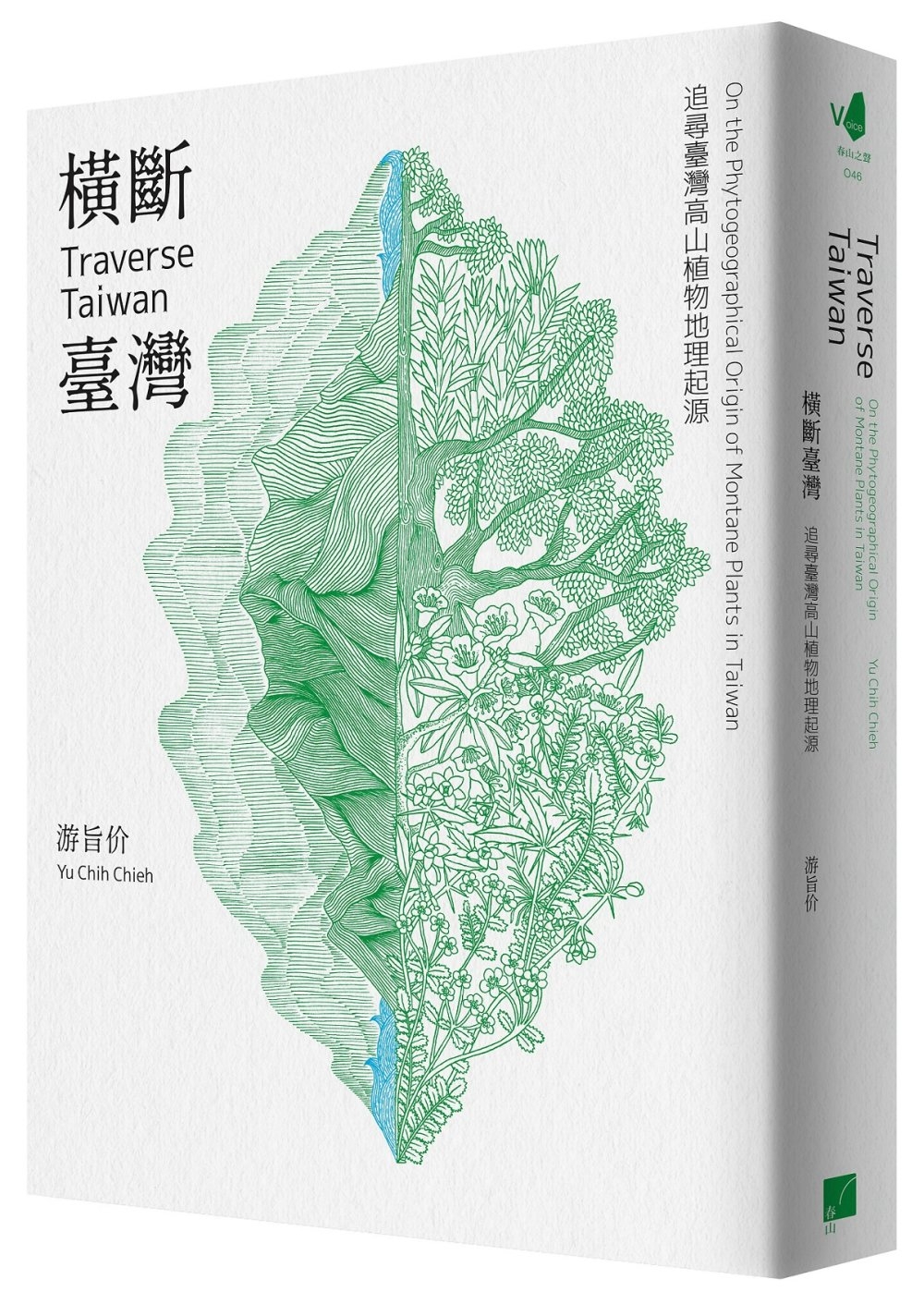

在游旨价的新書《橫斷臺灣》前面,引用威爾森的自況之語,是要表達我奮力讀完發印稿後的一個想法:確實,無論文化的差異,每個地球的小孩都有個「甲蟲期」,但也有可能它完全地被隱沒在生命深處,直到五、六十歲受某些召喚或牽引,才得破繭而出。相較於威爾森的一輩子浸泡、無法自拔,東方小孩(譬如我)則顯然是太慢進入了(而有些則是永遠也不會進入),然而我們也不得不承認:不管是哪個年紀或哪個文化語境,受啟蒙者一旦被這些小生物擾動了之後,生命就開始轉彎,再也難以回頭了。

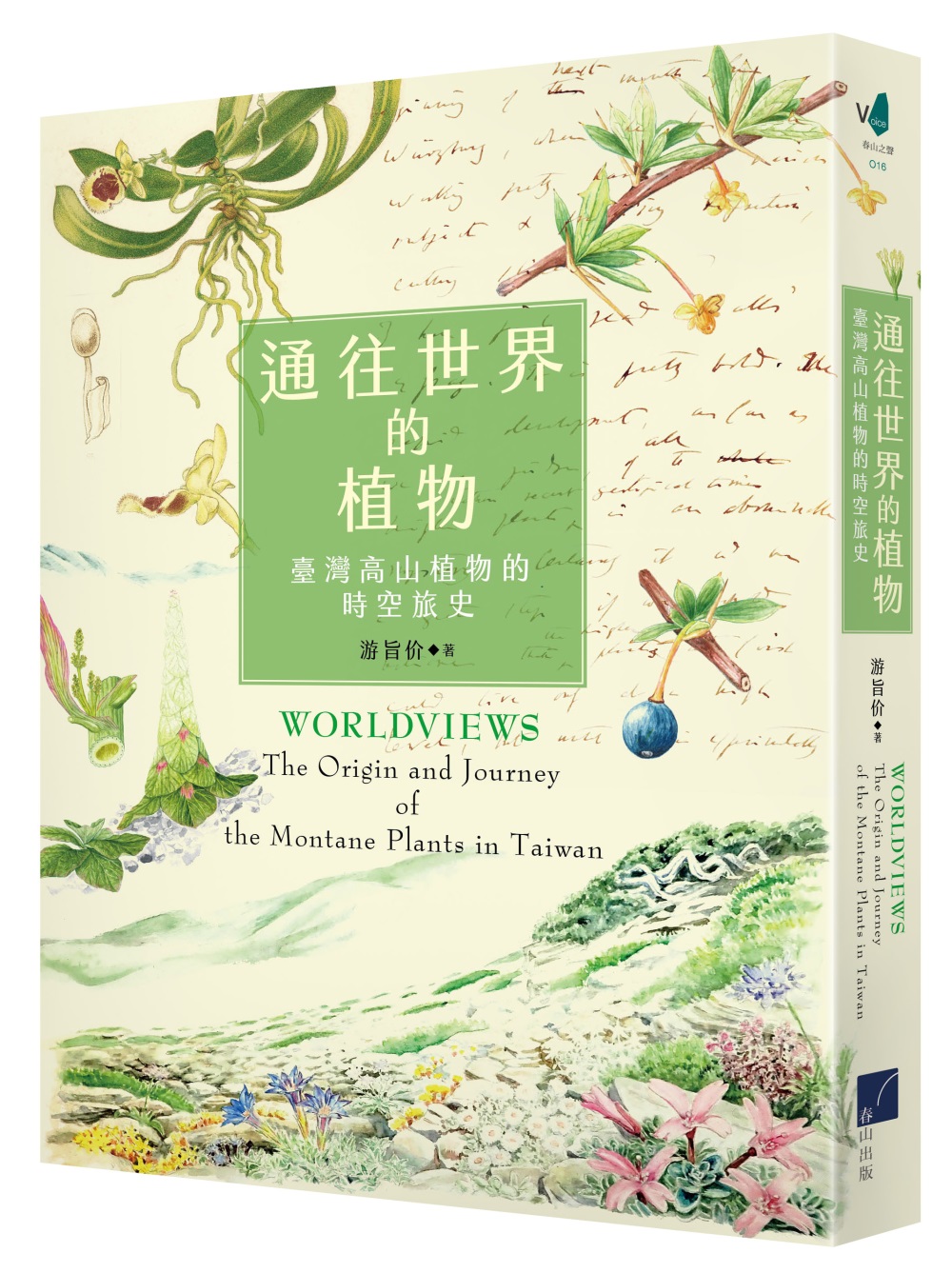

三年前,游旨价的第一本書《通往世界的植物》應該是造成許多讀者生命「微型位移」的開眼之作。只要是在臺灣爬過高山的人,應該都有過與敘事主人翁「小檗」切身遭遇的經驗,那種片刻的疼痛、懊悔、惱怒(特別是疲憊已極、天空落下雨珠之際),其實是接上了地質時代幾百萬年來滴答不止的時間刻度,在空間上親密了那距離迢遙、尺度浩瀚、氣候蒼茫冰凍的喜馬拉雅山區和圖博高原。在那一片刻──不是被它刺痛的那一刻,而是閱讀文本的這一刻──讀者與地球萬物結合成了現象學的整體,就我自身的感受,那一剎那是輝煌、是榮耀、是歸屬,也是肯證,宛如一顆流星墜入了行星的大氣層。

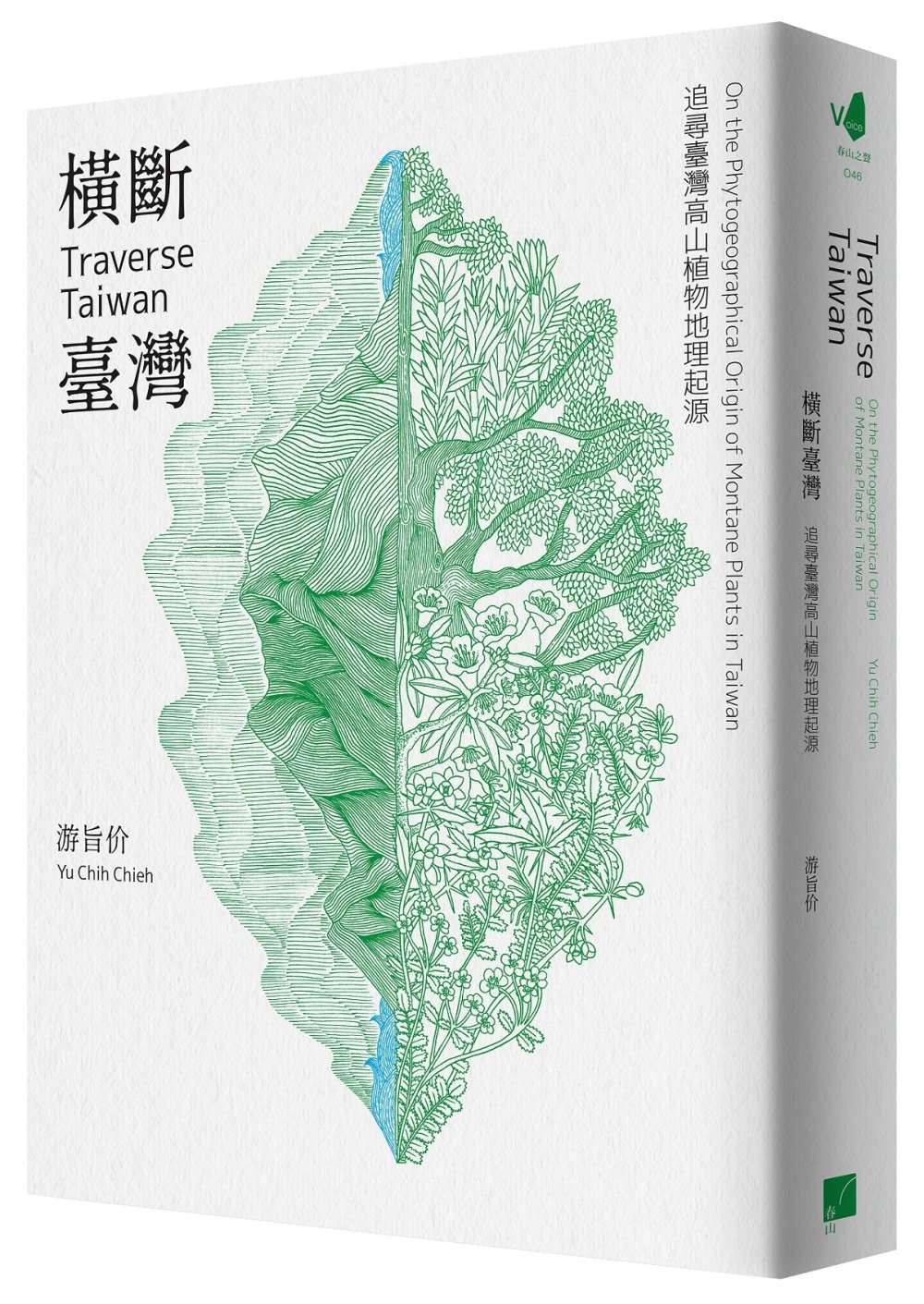

《橫斷臺灣》是游旨价的第二本書,藉著臺灣植物探入地球史與生物地理學的初衷仍然不變,只是幅員更形廣袤、物種更形多樣,譬如說繽紛美豔、親緣浩瀚的十七種山地杜鵑花(一個屬之中有超過五百個種,就是大屬,杜鵑花超過九百)、中低海拔的殼斗科樟櫟林(野生殼斗科也超過一千個物種),以及小檗的二.○版進階敘事;這本書也為「橫斷」這個生物地理學上大尺度間斷分布(跨洲與越洋)的現象,做了詳盡的說明;而如果真要說《橫斷臺灣》與前作的最大差異,是作者投身於極致的田野──位於喜馬拉雅和圖博高原東側、三條大河(怒江、瀾滄江、金沙江)南北向削切冰雪高山、有「世界花園」之稱的橫斷山──所帶來的現場感和身體感。

書中介紹多種山地杜鵑花。(圖/《橫斷臺灣》內頁。左頁為張一攝影,右頁為游旨价攝影。)

書中介紹多種山地杜鵑花。(圖/《橫斷臺灣》內頁。左頁為張一攝影,右頁為游旨价攝影。)

中低海拔的殼斗科樟櫟林。(圖/《橫斷臺灣》內頁。黃瀚嶢繪)

中低海拔的殼斗科樟櫟林。(圖/《橫斷臺灣》內頁。黃瀚嶢繪)

身為一個初老才進入甲蟲期的讀者,我完全沒有植物分類學或生物地理學的知識,來為讀者做這本書的提點,唯一可說的是自身獲得啟蒙的興奮之情。

關於啟蒙,人文社會科學領域討論已經很多,現代人幾乎已經把「啟蒙」看成是「暗黑」的等同語,科技專擅、官僚冷漠、武器殺戮、極權暴政、自然毀壞……無一不是啟蒙理性的後果──即便對當時代的人來說都是非預期性的。但是,如果我們歷史化地反思,啟蒙時代代言人之一康德所揭櫫的「勇敢地求知」(Sapere aude / Dare to Know)這一實事求是、運用自身思辨理性來理解世界、祛除迷信(disenchantment)、創建新世界的核心理想,難道不是確實而真切地賦予了一個有志的個人──其足以扭轉自身命運的關鍵力量嗎?在沒有被啟蒙的我們的祖先身上,要掙脫封建階級與迷信綁鎖的宿命,是一件完全不可能的事情。

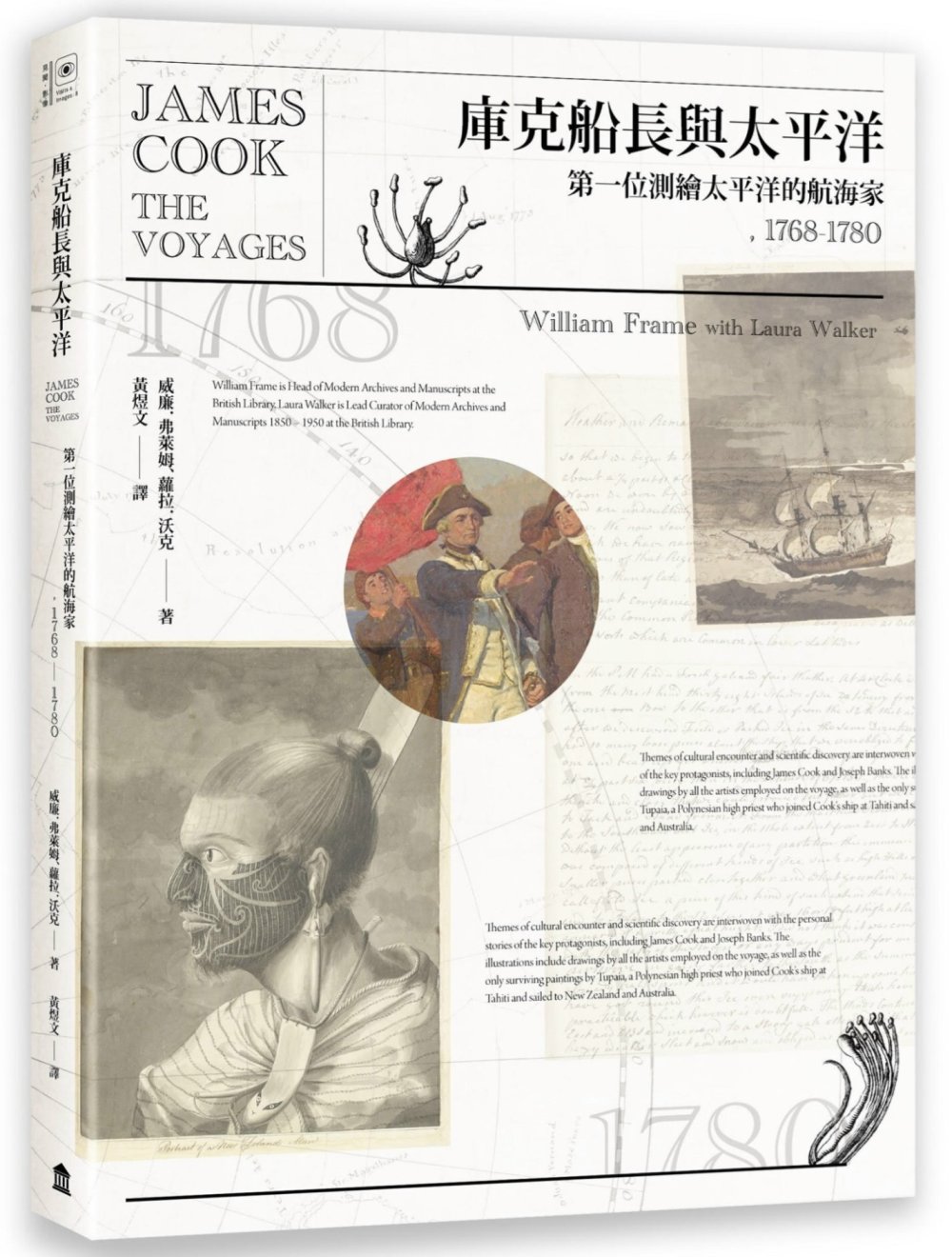

從十八世紀開始,西歐進入啟蒙的高峰,一旦有了可資運用的理性,現代啟蒙者便急著認識世界,那些在既有識界外的地理疆域與地球本身,變成冒險、探勘、採集、典藏、凝視、研究、分析、實驗……的對象和客體。1708年,力行歐化啟蒙改革的俄羅斯沙皇彼得大帝(Peter the Great)徵詢盛名的哲學家萊布尼茲,問他應該收藏哪些東西之時,得到的答案是:「藏品櫃裡應該包含自然和人類所創造的一切重要和稀有的東西。特別是石頭、金屬、礦物、野生植物、動物標本,植物還要有對應的手繪,動物標本既要有剝製而成的、也要有原物保存的。外國人寫的書、做的器具,各種珍奇異寶也都要有。總而言之,一切吸引眼球的事物。」

萊布尼茲的建議,不啻是一項歷史性的聲明:博物學家的世紀到來了。庫克船長的三次太平洋遠征(1768至1779)、洪堡的中南美洲踏查(1799至1804)、達爾文的小獵犬號旅行(1831至1836)、華萊士於馬來群島的八年跳島蹲點(1854至1862),都成為世紀盛事,一度,洪堡還名列歐洲當時知名度最高的人,僅次於拿破崙。

那兩個世紀裡,博物學者是歷史的扭轉者(game changer),他們蒐羅來的標本和物種開拓了現代人對新世界的理解,但就個人的自我塑造角度來說,他們何嘗不是「縱身於地球萬物中」而整個靈魂煥然一新的人?1833年春天,在小獵犬號的船艙裡,達爾文在寫給小妹凱瑟琳的遠洋家書中如此興奮:「世界上沒有別的事比得上地質學。不論是獵松雞的第一天,或是狩獵季的第一天,那種快樂都無法和一組完好化石骨骸的樂趣相比,這些化石幾乎是用一種活生生的語調,訴說它們遠古以前的遭遇。」

旨价的著作,是我在臺灣爬山的新穎參考書,原來雪山三六九山莊後的巒大花楸、圈谷裡渾圓結實的玉山杜鵑、下翠池一大片宛若電影《臥虎藏龍》場景的玉山圓柏純林,它們物種生命史上的第一顆種子,居然都是來自於「香格里拉」所在的橫斷山;而臺灣黑熊、臺灣水鹿、臺灣高山小黃鼠狼分別跟滿洲黑熊、四川水鹿、日本小黃鼠狼,在遠古的彼時是屬於同一家族,這些生物透過不同的陸橋與不同的方法來到臺灣,成了新生島嶼的新住民。

這本書是需要奮力去讀的,幸運的是,我是靠著認識的激情,邊做筆記與摘要地讀了兩遍。「進入了地球(entering earth),才終於標定了自己(locating self)」,身為初入甲蟲期的初老者,誠心推薦這一本啟蒙之作。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表