一、

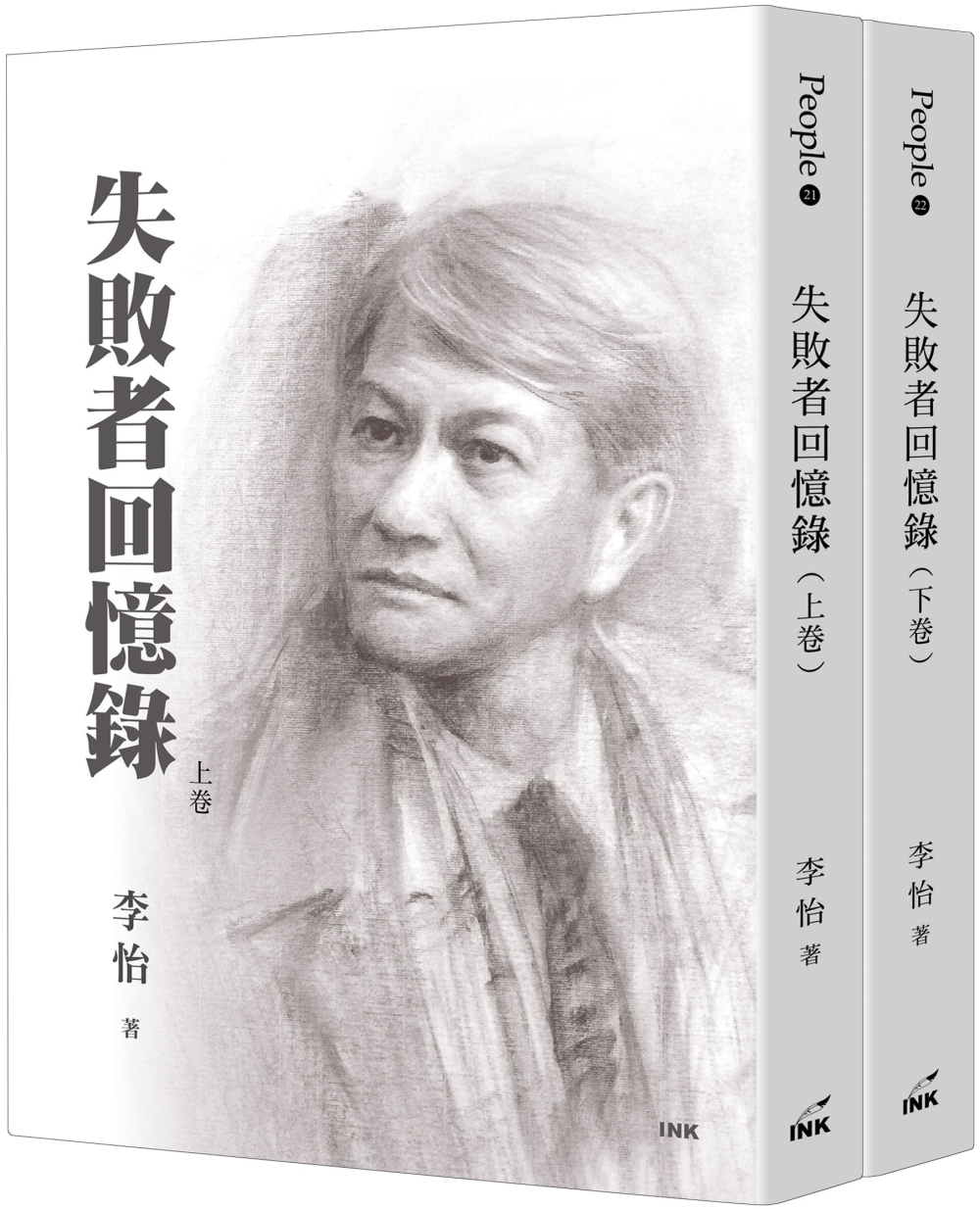

是《失敗者回憶錄》令我真正成為李怡的讀者。

在認識李怡之前,我一直很難想像,有人可以寫時事評論寫一輩子——從30多歲寫到80多歲,超過50年的時間,並且在每一個時代,都有無數新讀者加入,而老讀者依然跟隨。這意味著無論世界有多少次、多巨大的改變,每一次,他總要置身於經歷變革的集體心靈深處,準確捕捉它,甚至跟隨它變動,才能贏得一代又一代被變革席捲的年輕人的心。

從1960年代開始,直到2020年代,李怡正是這樣,以香港為據點,筆耕不輟半世紀,緊緊跟隨、親歷、記錄了華人社會幾乎每一次重要的集體思潮。許多次他身臨歷史一線,甚至自己就是當事人,或主持的園地本身就成為重要的思潮策源地。

我生來已晚,在媒體上認識和參與李怡所身處的思潮潮湧,已是二十一世紀之後的事。他最後一個主持的言論陣地是自2006年起的《蘋果日報》,但那時,我閱讀他的政論,已感到自己的許多觀點與他不同,甚至激烈矛盾,且我並不能理解這種矛盾。

直到最近兩年閱讀《失敗者回憶錄》,我才大致明白了那種時空錯位的感受。

我沒有經歷過從《七十年代》到《九十年代》那段歷史起伏,李怡的前半生所捲入或策動的思潮風雲,對社會主義中國理想的投入與幻滅,對自由資本主義的接受與全面擁抱,對我來說已是需要在圖書館裡查閱的史料,很難有切身體會。李怡的後半生,他在香港蘋果日報主筆及主持言論版的日子,反思與批判的對象仍然是他年輕時被裹挾其中的「列寧式社會主義」——他對平等壓倒自由的狀況尤為敏感,對以「追求所有人平等」的理想之名卻帶來「少數人使均之的權力集中」的暴政之實,充滿警惕。因而,他對「平等」的政治理念非常不信任,常認為這是虛偽的政治正確,「自由」才是他後半生貫徹始終的追求。

而我在新自由主義成為世界主流的二十世紀末成長,無論在中國還是在香港,經歷的恰恰是對經濟自由的單一崇拜導致的資源分配不均,貧富懸殊的社會結構再度板結的時代。全球化與科技發展曾帶給人嚮往,但他們並沒有把世界變「平」,反而更深地加劇了這種不均,於是我們目睹著新的極權在這樣的結構裡被一點一點豢養長大。

因此,儘管李怡與我感受到的危機相似,但我們對危機的成因,以及理解它的方式很不同。我們都認同「自由」極為重要,但對我而言,平等不是虛偽的議題,追求自由不能沒有平等這一維度的限制與平衡,面對公眾更不能化約為「左」、「右」就直接站隊。

所以很長一段時間,我並不是李怡的讀者,也對他與社會思潮的同步變化充滿疑惑。

在湍急的歷史潮流,尤其是思潮演變裡,如何評判一個人與社會思潮共同的載浮載沉,本身就可以非常兩極,他是忠於自我,還是與時俱變?愛他的人奉他為一代又一代的青年導師。恨他的人說他是前後不一致的變色龍。這評判標準本就不容易掌握——它也取決於評判者自身與思潮的相對位置,一不小心就會掉入黨同伐異、或崇拜或誅心的窠臼。

李怡自己則在人生最後兩年完成的回憶錄中,稱自己為「失敗者」:

「我一生所主張所推動的事情,社會總是向相反趨向發展的,無論是閱讀,獨立思考,或民主自由,都如是。⋯⋯在事實敵不過謊言、真理敵不過強權的世界,在權錢色騎劫所有價值體系的世界,作為一個忠於自己的寫作人,很難避免不停地產生挫敗感。尤其是我寫作的時間如此長,面對的中國、台灣和香港的轉變如此大,回想我一生推動的不同時期的目標來說,我想到的無疑就是一個個挫折,是實實在在的『失敗的人生』。」

我是讀完這本回憶錄,才深深明白,以往的困惑來源於何處。

二、

我是晚近幾年才認識李怡先生。大約是2017年,在朋友引介下,在香港第一次見面。之後每隔幾月,我都會去他北角的寓所探望,有時事忙起來,他也會招呼提醒:該飲茶啦!

在文字之外認識李怡,會明白他有那麼多朋友,那麼多立場相反、背景也不同的人都愛他敬他的原因。

未見面時,你知道這是一個傳奇人物。但好奇的我常常還沒來得及問問題,就被他搶先提問,他認真聽我的回答,對我的經歷和視角充滿興趣。一開始我擔心自己的經驗不值一提。但難得的是,聊起天來,你會覺得,李怡真誠地也困惑著你的困惑,甚至痛苦著你的痛苦。他在意發自真心的思考,而透過與他的討論,你也會明白,真誠思考的道路上,你與他只是一同趕路的途人,有時並肩,有時分道,無分高下貴賤,他也從不擅加評判,有時說給你一些自己的經歷,也總會加上一句,「相信你們一定比我有更厲害的解法。」

一開始,我以為這是長輩的涵養:寬以待人,不露聲色。後來才明白,這樣想反而是小人之心了。他總是誠實、直白地寫自己的想法,不加遮掩,也不以宏大敘事繞圈子;但同時,保持好奇與開放,尊重、珍惜其他誠實於自己想法的人,無論觀點是否相同。這正是他能有這樣成就的核心原因——他可以跟許多立場相反、背景也不同的人交朋友,主持言論陣地時,也可以兼容並包,起用不同光譜、交戰激烈的文章,甚至不惜得罪老闆或金主。

他在回憶錄中寫到的許多經歷,都呼應了這一價值的養成過程:

他提及自己創辦《七十年代》時,雖是在左派潮流中,但希望擺脫對極左的盲從:

「那時我深受魯迅雜文影響,魯迅說,自己雖然也算是寫『遵命文學』,『不過我所遵奉的,是那時革命的前驅者的命令,也是我自己所願意遵奉的命令,決不是皇上的聖旨』。因此,『遵命文學』不是遵他人之命,而是遵自己之命。編輯與寫作者,如果不遵奉自己相信的思想意識,一味跟隨聖旨去寫去編,絕不會產生真情實感的文字。⋯⋯創辦《七十年代》的立意,就是在當時左派文化被極左思潮捆綁,以致無法向讀者提供任何有點人味的產品的情形下,嘗試從『遵奉自己所願意遵奉的命令』中走出一條路。」

《九十年代》雜誌,原名《七十年代》,是一份頗具影響力的中文政治、歷史雜誌,由李怡創辦,創刊於1970年2月香港。初期接受中共的資助,1981年脫離左派,1984年更名為《九十年代》。( Source:維基百科 )

《九十年代》雜誌,原名《七十年代》,是一份頗具影響力的中文政治、歷史雜誌,由李怡創辦,創刊於1970年2月香港。初期接受中共的資助,1981年脫離左派,1984年更名為《九十年代》。( Source:維基百科 )

「我在編者話中提出,雜誌的讀者應該是它的作者,雜誌的作者也應是它的讀者。意思是,雜誌不是編者作者辦給讀者看的,不是要『教育』讀者,不是用固定的立場觀點去影響讀者,而是由讀者參與對世界社會人生的探討,由讀者作者共同尋求答案。我的這個宣示,表明雜誌會採取開放態度,來稿只要寫得好、有事實根據、有獨特看法,就會採用。由於貫徹這方針,所以後來我也在來稿的影響下改變了自己的認識。我創辦了這本雜誌,這本雜誌也創造了我的後半生。」他提及自己1980年在美東的演講中提出《從認同到重新認識中國》,進而發展成講稿以及書稿之後,被視為與左派陣營決裂:

「這不是成功的標記,毋寧說是失敗的標記,是我在左派中被認為成功的典範時的自毀前途。不過,文章發表及出書後,我是從未有過的心情舒暢,一種完全忠實於自己、沒有利害考慮的我手寫我心的感覺。太美妙了。」他也在實踐中明白,多元價值能夠實踐的基礎,來自自由,並以一生捍衛於此:

「我由自身經驗,看到香港的自由言論對中國大陸、對台灣的影響,這裡可以看到兩岸老百姓看不到的資訊,可以接觸到有親身經歷而又毋須顧忌因言致禍的人,這裡左右派思想可以互相衝擊,也可以和平交流,在各種資訊中作自己的判斷。在這裡,憑良心講話不會損及自身安全。言論自由,對所有的政體,對所有人民權利,都是必不可少的。」

他的回憶錄與其說是一部個人生涯、歷史事件的記述,不如說是某種社會思潮的回憶錄。就像他自己在文中所寫:「因畢生事業所繫,回憶錄的記事不是重點,重點在心路歷程。而心路的起點是怎麼樣的社會意識,是首先要探索的。」

三、

李怡曾一直無法拿定主意,是否要寫回憶錄。2017年之後,每年去他家聚會,我們也會談起這話題,他總有兩個放不下的心結:一是,我這一生的經驗,對年輕世代沒用了吧?寫下來有那麼重要嗎?二是,寫自傳總難逃羅生門式的自我美化,我見過許多人的自傳,歪曲歷史到了不堪入目的地步,自己會否也這樣而不自察,最終淪為歷史的笑柄?

第二點,每每人們都勸慰他,能夠自我警覺、時時自省,就不必太擔心,何況也可以有相交好友從旁查證、印證,避免一個人自說自話。至於第一點,我以前總不能明白這種惶恐從哪裡來。橫跨二十世紀跌宕起伏的一生所經歷,若願意分享,定是至為寶貴的公共財富,怎麼會擔心年輕一代不需要,或對未來的世界無用呢?

在2019年香港進入有史以來最大規模的社會運動時,關於回憶錄的醞釀與糾結,李怡一度完全放下了。他像戰士一樣,重回火線,每天寫評論、寫分析,投入了輿論陣地,以筆支持街頭的年輕人,同時也時時惱恨自己老邁、勇氣不足無法走上前線。

我讀著李怡一篇又一篇的檄文,開始明白他為何糾結「回憶錄重要嗎」的問題。在革命之中,沒有人需要回憶。在一座賭上身家性命、努力向前突圍的城市,李怡希望自己站在自由陣線的前沿,是一個戰士,至少如他自己所說,可以為年輕人「在前面擋一下子彈」。他恐怕也希望,香港的年輕人能在這條前線一直突破,而根本不需要來聽老人的回憶錄。

這也是李怡半世紀的角色——在思潮的最前沿衝浪辨析,與最新的讀者對話,而不是在後方耕耘理論,或是書寫回憶。在2019年的紀錄片《坐看雲起時》,李怡這樣講述自己的抉擇:「在香港這種自由和法治下,亦處於中國的邊緣、在夾縫生存的環境下,造就了我的人生。我要維護這種提供我實現人生價值的條件,原有的價值觀,我要維護它直至死為止。並不因為我已年邁,或尋求安逸而放棄,我覺得這是最後的實現。」

回憶錄是歷史的珍貴記錄。但一個一直為當下讀者寫作的人當然知道,只有對未來無望時,人們才會真正轉頭回望歷史。我想,李怡也許期待著這一天不要到來。

2021年4月,在一切劇烈的都歸於沉鬱海水之後,能做的已不多,李怡明白自己最後的責任。他動筆開始寫自己一生的證言,並命名為《失敗者回憶錄》。

回憶錄的起始篇章刊登在《蘋果日報》,2021年6月24日,《蘋果日報》停刊、高層被捕,在被捕風險之下,李怡匆匆移居到台灣。他多次說過,自己不願、不想離開香港。除了生活必需品,全套《七十年代》、《九十年代》,少數自己寫作需要的書和資料,和一把陪伴自己幾十年的椅子,香港家中的東西,他幾乎什麼都沒帶。台北的家更像一個工作室,他的時間除了會客,少數活動,絕大部分都在寫作。他的生命彷彿只剩下最後一個任務:保持自由之身,完成回憶錄,給後世留下證言。

四、

短短不到兩年的時間,李怡身體迅速衰退。也許是覺察到生命狀態的不穩定,他像是要全力抓住最後的時間,所有精神都傾注在筆下,彷彿以百米衝刺的速度在跑一場馬拉松。李怡曾在文中引用屈原的詩「亦余心之所善兮,雖九死其猶未悔」。他說,這句話帶領了自己的一生:「我追求的只是貫穿一生的生命的完成……是一個不斷受挫、卻初心不改的人生的完成。」

他的回憶錄連載最終更新到,2019年6月的香港,《想忘記,又不能忘記的過去》。我想,半世紀風起雲湧,寫到這一年,縱有不捨,李怡也明白,他已盡力跑完了、交代了自己這一程,可以交棒給下一代了。

在這部言詞非常洗練、讀來卻盪氣迴腸的回憶錄中,我更明白李怡與他所身處的思潮的關係。他對思潮的奔流與辯論持開放態度,但對自己立身之位的選擇,是基於最基礎的事實,要誠實,與最底線的價值,如自由。因此他就像一面鏡子,以不斷的寫作折射半世紀華人世界的顛沛流離與思潮演變,同時保持忠於自我的穩定主體,令自己橫跨大半世紀的思考,為歷史留下重要一頁,也成為華人思想史上的一個值得分析的重要樣本。

他說自己是失敗者。但與其說這是他個人經歷的失敗,不如說,他恰恰如鏡子一般,折射了整個二十世紀,前半葉全球社會主義實驗的興起與失敗,後半葉新自由主義一統天下,而後帶來新的分崩離析、危機四伏。如尼采所言,他讓自己實踐在這些思潮之中,活出時代的矛盾。一個「失敗者」,為人類歷史中不斷擺盪的大型思想實驗,留下一個勇敢的註腳。

他喜歡邱吉爾的名言:「成功不是終結,失敗不是終結,唯有勇氣才是永恆」。他認為勇氣是一切品質的基礎,也是他最終越過所有障礙,把疑慮拋在腦後,以最後證言完成人生的支撐。「一個人的失敗人生或是一個人的終結,但不是後來者的終結。一個人的勇氣是他的永恆,也是後來者的永恆。」他說。

延伸閱讀

回文章列表