在台灣史中,森丑之助(1877-1926)的憂鬱,常縈繞我心。這個為了研究出生入死的人類學家,在投海自盡之前,不止一次考慮自殺。目前可以看到的討論,除了驚嘆他對台灣原住民族懷抱的感情之深,研究之勤,關於他的自殺,多限縮在個性或職涯挫折等個人層次。坊間的緬懷常是:「研究,就是對台灣的愛。」然而,如何在更大的背景裡,理解殖民擴張時期的人類學激情?

川越宗一在小說《熱源》中,托猶太裔的俄國人史坦伯格之口,對被流放到薩哈林島的波蘭人、同時也是人類學愛好者布洛尼斯瓦夫解釋道:「其他人種……比較低劣,……歐洲人種才是適合統治地球的領導者。……列強諸國想要的就是這種理論。」結語是「他們想用科學的角度來證實自己的地位」。以現今的後見之明,這令人頭皮發麻。這等於說,當時人類學是先有結論再研究,可以說是把科學倒過來寫了。然而,在人類學知識的「訂購者」與「生產者」中間,應該是發生了奇特的崩解,才出現森丑之助這樣的人類學家,他離統治的原點越來越遠,即便不說徹底反叛,至少可以稱為「貌合神離」。像森丑之助這種「離經叛道」是孤例嗎?如果不是,又為什麼?

這類問題,使人幾乎盼望,要有「人類學家的人類學家」來加以著述。

重新發現二十世紀的人類學家

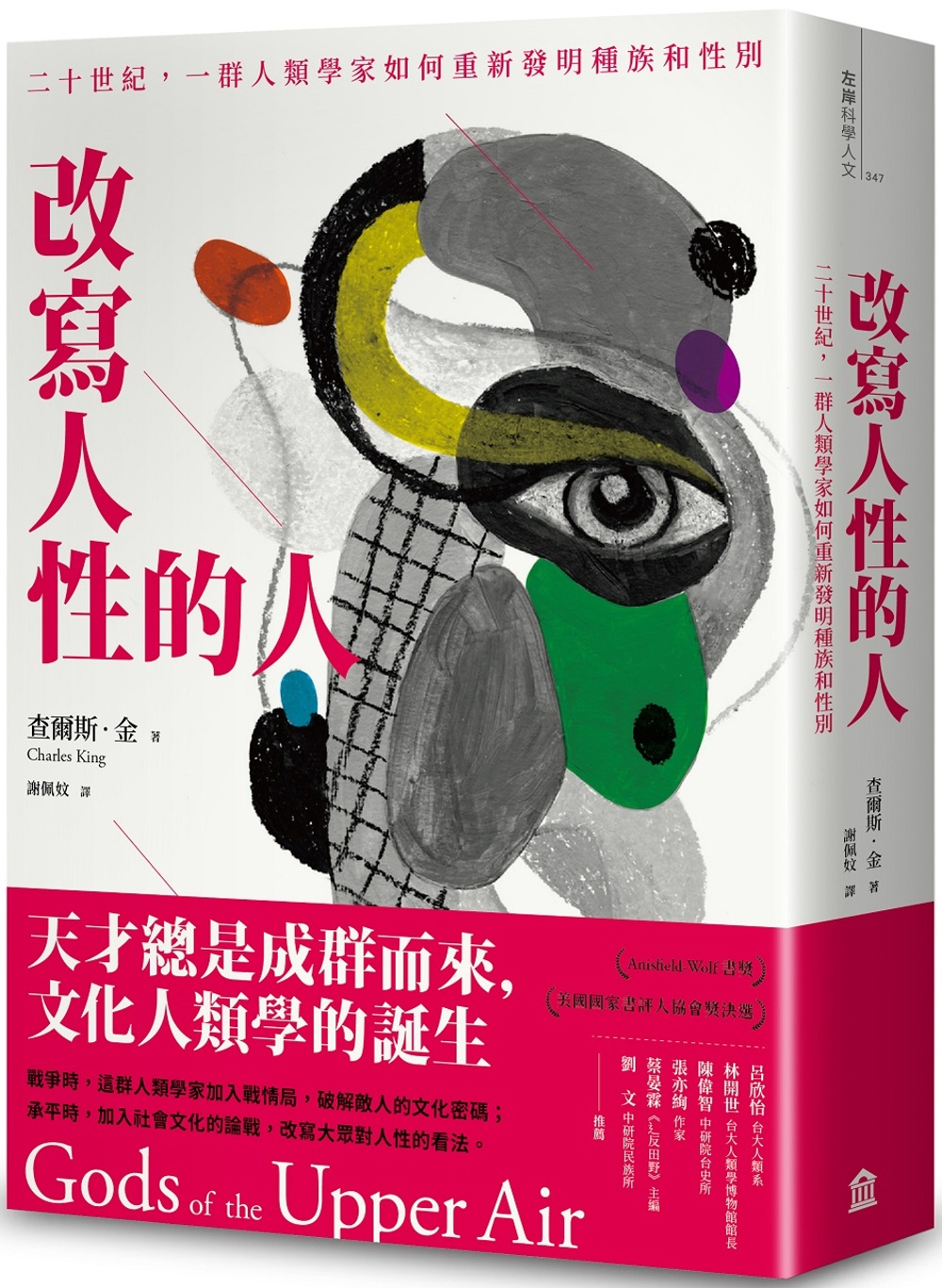

《改寫人性的人:二十世紀,一群人類學家重新發明種族和性別》,雖然還不到全面「研究人類學家」的程度,卻也頗具此旨趣。作者的妻子就是人類學家,對該書主題,無疑也有助益。

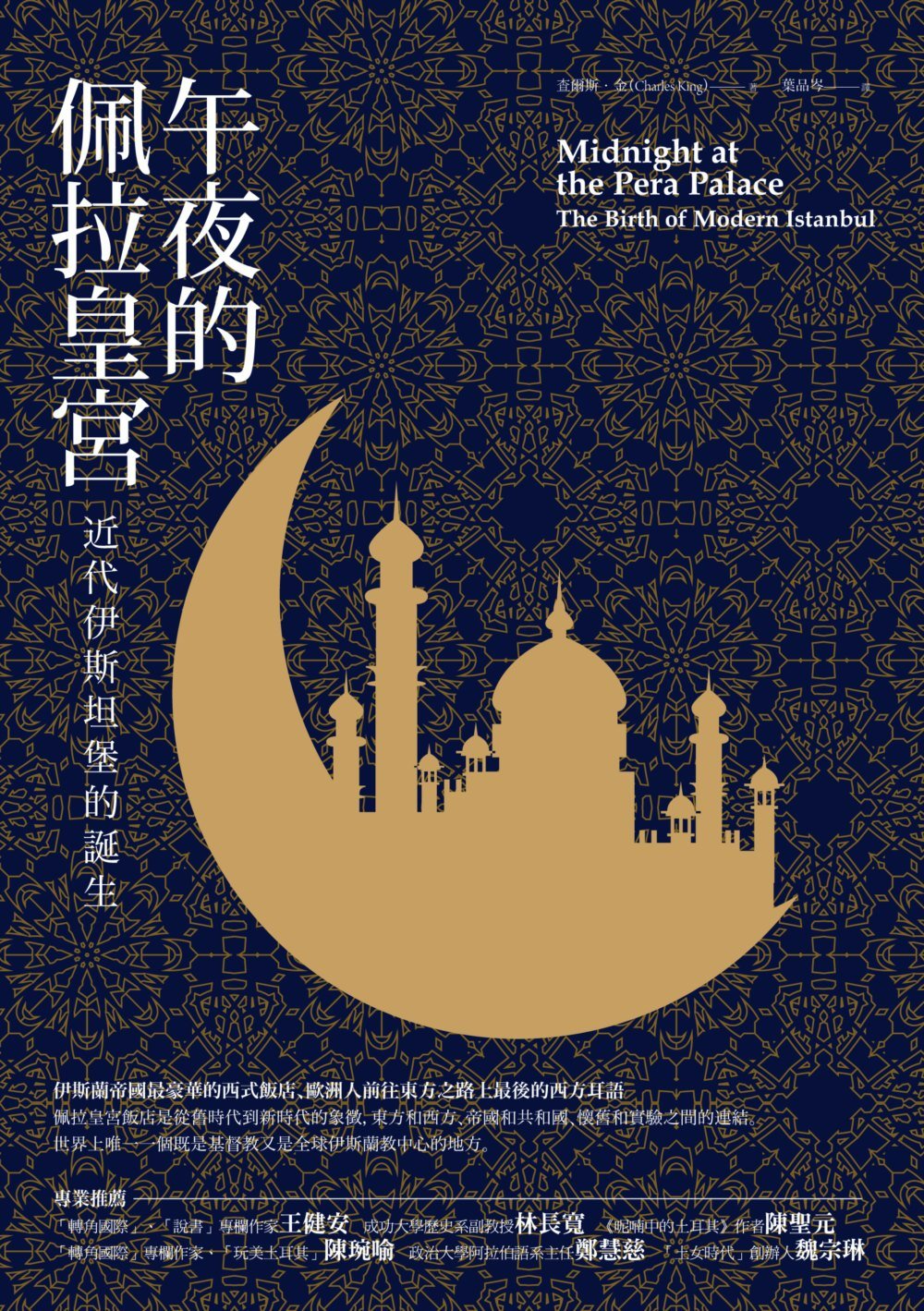

作者查爾斯 · 金(Charles King)著有《午夜的佩拉皇宮:近代伊斯坦堡的誕生》,他在該書近尾聲時,比較歐洲歷史的兩種(他並不滿意的)書寫模式,國族與感傷。認為前者選擇性過強(只抽取與國族有關者),後者則總是遁入黑暗,固定暗示昔日榮光。這裡他說的應非史學著作——他本人的作品也不是純粹的史學書,而更像自帶興趣與方法的「專題研究」,這種風格大概可以說是「有憑有據地說故事」,也同樣顯現在《改寫人性的人》上。其實光是鮑亞士(Franz Boas)、米德(Margaret Mead)或潘乃德(Ruth Benedict)的事蹟就很可觀,但本書至少還兼及五名人類學家。

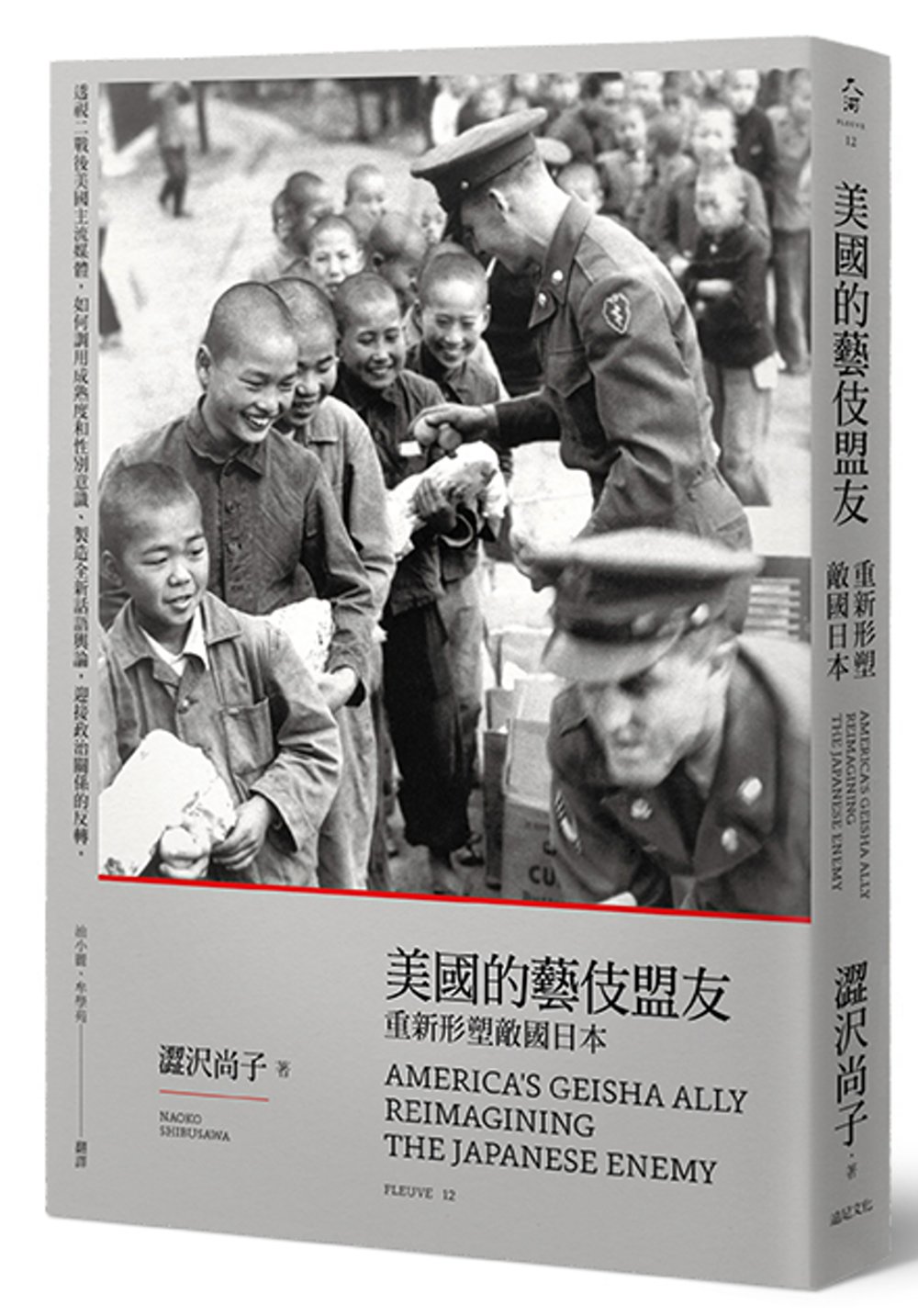

澀沢尚子在《美國的藝伎盟友》道:「當時,像潘乃德這樣的戰後自由主義者堅信,通過強調文化比生物特徵重要以及有色人種也有『發展成熟』為現代社會的潛力,他們在和以往種族主義者的思維方式脫離、決裂。……他們的作為使得種族主義對許多美國人而言不易辨識,其影響一直持續到今。」(頁434)而在《改寫人性的人》中佔樞紐地位的文化人類學家鮑亞士(Boas,在《美國的藝伎盟友》中翻譯為博厄斯),澀沢尚子說他「揭穿了科學種族主義的面具,……但同樣不夠徹底,未獲得全面的成功。」(頁109)

澀沢尚子的批評相當犀利,如果我們同意她的見解,是否意謂著她泛稱為「戰後自由主義者」,受鮑亞士啟發的這批文化人類學遺產,已經「過時」,且不具回顧的價值?

也許恰恰相反。

我把澀沢尚子的批評說在前,並不為貶損《改寫人性的人》,而是為了對照出這本書的獨特性。如果要分析歧視,像《真理的史詩》等書可說精闢。對抗歧視,有許多書籍足以參考。但這類論述通常欠缺一個視野,就是如何理解澀沢所謂「不夠徹底」的脈絡。以《改寫人性的人》對比澀沢,最大的差異,就是在澀沢筆下,我們會以為「與以往的種族主義決裂」事屬必然且彈指可得,但查爾斯 · 金卻告訴我們——那並非易事。書中以近乎實驗室觀察報告不疾不徐的筆調,來到那些驚心動魄的時刻,告訴我們曾被奉為圭臬的瑕疵預設與方法,是如何被一個螺紋,接著一個螺紋地鬆動。

關於「一步到位」的理想與迷思

鮑亞士初抵美國時是還不嫻熟美語的移民,他的學生潘乃德是有輕微聽障、「二度就學」的高齡研究生,米德曾受同儕自殺的創傷而憂鬱——我不記得過去人類學課堂上,有人提過(在這堂我沒翹過課,至今仍保留詳細筆記的課堂上......)——更不要說潘乃德與米德,被若干酷兒研究,視為留下最迴腸盪氣情書的「出土戀人」。被列入書中的還有保存原住民族文化的德洛莉亞(Ella Cara Deloria)與哈林文藝復興運動旗手的賀絲頓(Zora Neale Hurston)——兩人都曾受經濟匱乏之苦,賀絲頓的小說《他們眼望上蒼》已在台出版,德洛莉亞除了著有原住民族族語的文法書,也著有小說——《改寫人性的人》並未對「鮑亞士一門」的多元或弱裔大作文章,它只是娓娓道來——儘管傳記並不保證人們的全貌,但查爾斯 · 金顯然捕捉到關鍵現象:人類學從研究「特定對象」,轉變成「特定對象」進入並獲致表意權的陣地。

說起「科學種族主義」,如今我們多半抱有厭煩快轉的心情——只有歷史學家,會殷殷提醒,那些虛妄的理論,曾荒謬地具有主導性。讀者也許會問,重複令人不快的過去目的何在?絕非戀舊。而是如果要了解這群人類學家如何「偏航」,怎能不先了解先前的限定路線是什麼?

現在我們多知道比納粹存在更長遠的背後意識形態,錯得離譜——我們通常卻不知,它既顯赫又流行的權威性如何從神壇落下。如果作者花時間在這群人類學家的經歷,而非快取他們的研究——我以為,這源自一個想法:觀點不會憑空而生,它仰賴個體的自主。所以了解他們是誰,也很重要。書中人類學家都貢獻過經典,最初他們不搭順風車,後來引領風騷,留下的遺產則有褒有貶。

關於研究與思想是否可能「一步到位」的問題,我們既需要如澀沢這種嚴格要求的評判,也需要如《改寫人性的人》這種拉長時間跨度、開放更多資訊之作——前者善於盤整,後者則能避免過度簡化,而保存相對化的能力,兩者其實缺一不可。

人類學,這個國際事務

那麼,是否本書的論述相對薄弱?我的答案是不。作者的論述是隱於敘述的,有多處發人深省:一方面,它使我們看到人類學就是種「國際事務」,任何一處求真的力量疲弱或被禁錮,都影響到他方。另方面,作者引證當時希特勒是「種族主義學美國」,也令人凜然——這顛覆了我們只以國家為單位,記憶歷史與進行轉型正義的想像。近年俄國的反同法案,便使東歐幾國起而仿效,可說呼應了本書的觀察:人類處境不可能「劃國別而限」地了解與維護。鮑亞士率人類學家「到處出走」的這一章,實不應在我們的記憶中留下空白。

作者簡介

1973年出生於台北木柵。巴黎第三大學電影及視聽研究所碩士。早期作品,曾入選同志文學選與台灣文學選。另著有《我們沿河冒險》(國片優良劇本佳作)、《小道消息》、《晚間娛樂:推理不必入門書》,長篇小說《愛的不久時:南特/巴黎回憶錄》 (台北國際書展大賞入圍)、《永別書:在我不在的時代》(台北國際書展大賞入圍)。短篇小說集《性意思史》。散文《我討厭過的大人們》《感情百物》。

OKAPI專訪:「我不願意說一些雞湯與金句,告訴你如何做人。」──專訪張亦絢《我討厭過的大人們》

延伸閱讀

德裔美國人類學家鮑亞士(1858-1942)。(圖/

德裔美國人類學家鮑亞士(1858-1942)。(圖/ 文化人類學家潘乃德(1887-1948)。(圖/

文化人類學家潘乃德(1887-1948)。(圖/ 美國人類學家米德(1901-1978)。(圖/

美國人類學家米德(1901-1978)。(圖/ 人類學家德洛莉亞(1889-1971)。(圖/

人類學家德洛莉亞(1889-1971)。(圖/ 人類學家賀絲頓(1891-1960)。(圖/

人類學家賀絲頓(1891-1960)。(圖/

回文章列表