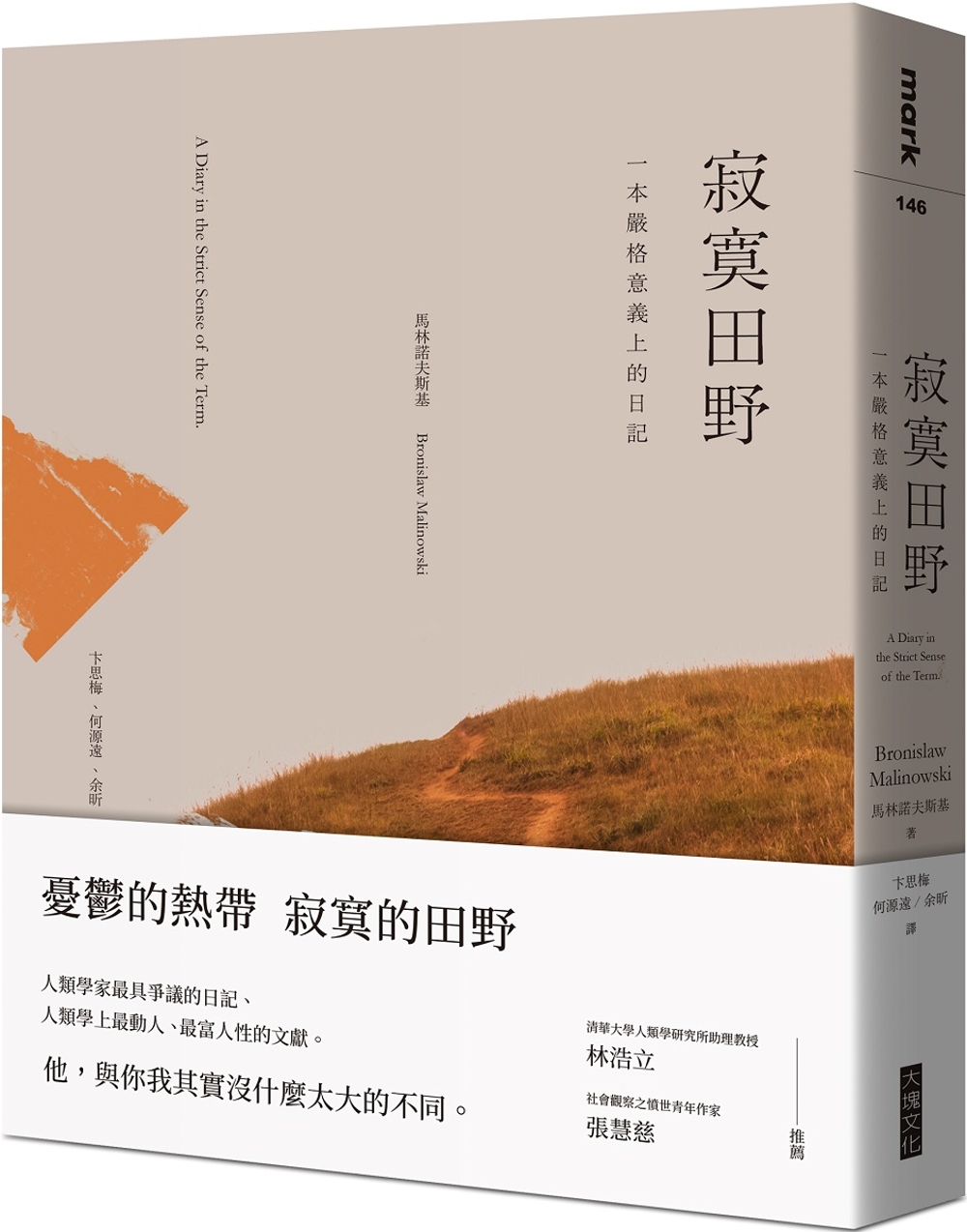

修過人類學課程的同事向我借讀《寂寞田野:一本嚴格意義上的日記》,另一個同事好奇詢問:這是怎樣的一本書?

「嗯,如果我去世了,或50年後臉書還在,某個人無情地將我的貼文集結起來出版,讓世人知道我那些嚴肅書寫背後的真人生活,其實都在發牢騷跟抱怨……。差不多就是這樣的書。」我秒回。

當然我言過其實了,這本是波蘭裔人類學家馬林諾夫斯基(Bronislaw Malinowski)的私人日記,自然與我的臉書文很不相同,更無法跟駱以軍《臉之書》的文學性相比。20世紀初,這位民族誌之父在太平洋群島做田野時累積19個月份之多的字字句句,在那無網路時期,完全屬於他自己,當然也未曾想過有朝一日被公開。換句話說,我們這些讀者,其實是在窺視一個人類學家的隱私──即使對研究者來說,有參考價值。

馬林諾夫斯基(1884-1942)是社會人類學的開創者和功能學派創始人之一。被稱為民族誌之父。

在民族誌與田野工作領域,馬林諾斯夫斯基有著崇高的地位,他對社會人類學的突出貢獻之一,是發展出一套更為細緻和成熟的田野調查方法。因此,對人類學學徒與研究者來說,這本日記可說是另類經典:初入門,必然會先讀到他那關於西太平洋群島的研究,學習一種以真正科學為目標的民族誌方法;接著,他或許會在課堂上得知,這位建立田野調查知識原則的大師,原來還有另一個面孔,這面孔就藏在他的私人日記裡──

這也是馬林諾夫斯基遺孀要將這本書出版的原因。1960年,就在馬林諾夫斯基離開人間第18個年頭,遺孀瓦萊塔(Valetta Swann)將日記交給出版商,她說:「當一名不同凡響的人物留下自己的日記或自傳時,我認為這些涉及他日常生活、精神生活以及思想的日記或自傳『資料』應該加以出版,目的在於揭開這位名人神祕的面紗,並將這些知識與他去世後的工作聯繫起來。」她知道這個決定很多人不同意,甚至會遭致嚴厲批評,卻堅持要讓學生與讀者都能瞭解馬林諾夫斯基的內在性格,及他在人類學生涯中最為關鍵的時期中特有的生活方式和思考方式。這比將這些簡短的日記束之高閣有意義。

這本日記的出版,確實為人類學界帶來震撼,因為它呈現出研究者的雙面性。例如,馬林諾夫斯基在《南海舡人》裡寫:「土著的文化和心智的特徵和獨立性,對他們(白人)而言似乎微不足道,卻是科學上的瑰寶。」卻在日記裡抱怨當地人打擾了他、毀掉他的午餐散步……。「他們的存在既無科學價值,又毀掉了我散步的私人愉悅。科瑞維納村莊的單調乏味在我眼前暴露無遺;我從他們的視角看到這座村莊的無聊,卻忘記用自己的目光來審視這座村莊。」這位人類學家甚至一邊研究原住民的「性」,一邊自白個人的情慾流動與無法克制的性幻想。

但人類學者原本就是面對「人」的一個學術社群,不得不承認,不論研究者如何宣稱客觀,都帶著自己的文化進入異文化之內,都得面對文化衝突與研究限制。因此這本日記的出版,日後帶動了人類學界對田野方法、民族誌書寫的反思,願意主動帶入主觀描述、公開承認自身的條件限制,乃至於報導人選擇對田野的影響等等。就我個人的學習經驗來說,我對人類學這學門的喜愛,正也是來自於它這種包容與反思性──首先必須承認自己是個「人」。

部分人類學者也認為這本日記有其價值,弗斯(Raymond Firth)就在初版序言中指出:「縱使一個科學家的性格對他選擇什麼樣的問題,以及如何回答這個問題未必有直接的影響,但肯定在其他細微處影響了他的工作……這本日記確實生動地反映了馬林諾夫斯基思考問題和人的方式──或者,它至少反映了當他只為自己一個人寫作時表述自己的方式。」

其實,就連馬林諾夫斯基本人都認為日記也可做有意義的書寫,在他某一天的日記裡,就先提及自己的淫慾,並說自己正試圖克服「你總不能睡他們每一個人」的虛無飄渺憾意,下一句立刻轉向:

寫回憶日記意味著要大量地反思;日記是事件的「歷史」,對於旁觀者而言,這些事件完全是可以理解的,但同時,寫日記要求作者廣博的知識和徹頭徹尾的練習;要從不同理論視角觀察事實;即便是同一個觀察者來寫,不同的寫作過程會導致完全不同的觀察結果──更別說有多個不同觀察者的情況了!

這樣來講,我們不能說存在客觀的事實:是理論造就了事實。由此可知,「歷史」是無法做為一門獨立、不受干擾的科學而存在的。歷史是從某種理論視角對事實的觀察:事件依時間順序出現,歷史則是利用理論解釋事實。──我身後的生活散發著乳白色的光芒,一束混合著多種色彩的光芒,一些東西觸動並吸引了我,另一些東西卻逝去了。

因此,馬林諾夫斯基的日記並非只是囈語,還有許多思考痕跡,包含閱讀小說的心得、對美拉尼西亞等島嶼的描述、日常生活,他對工作的嚴謹、健康問題、對母親與戀人的思念,以及民族誌方法的思考,都散落在《寂寞田野》裡。例如他到達新幾內亞第二天就找到個報導人,第三天就開始蒐集田野料,接著反思田野工作的不足而後盡力彌補。種種選擇與思考,都可以在這本書裡面挖掘。

對大部分讀者來說,這些材料實在稱不上有趣或八卦,但對認識馬林諾夫斯基、讀過他著作的人來說,卻是讓這個學者個人與研究都更為立體的方法。像是這一段:

我確信我是一位傑出的波蘭裔學者。這次將是我最後一次民族學探索。在這以後,我要致力於建設性的社會學、神話學、政治經濟學等等,在波蘭我可以比在任何地方更好地實現野心。──我夢想中的文明生活,和在這裡跟野蠻人在一起的生活簡直是天壤之別。我決心消滅現在生活中懶惰和拖沓的因素(成分)。除非有必要,絕不再讀小說。努力防止忘記有創意的點子。

從人類所畢業的多年後重讀《寂寞田野》,我只覺得有趣,忍不住想起自己曾經擁有一個名為「馬凌諾斯基」的部落格,當時,我剛上人類學研究所,無法適應排山倒海而來的閱讀與課業壓力,在那些查不到的英文單字與陌生的學術名詞中崩潰,亟需找個出口。這時,我還不知道馬林諾夫斯基的私人日記被出版,甚至激起人類學界在民族誌書寫上的反思。我只是單純覺得鮑亞士讓我很煩、伊凡普理查讓我很煩、泰勒很煩、芮克里夫布朗很煩,馬林諾夫斯基煩煩煩。為了消化這種煩躁,也為了培養跟這些人類學家的「感情」,於是,在無名小站開了一個台,做為自己的「人類學課業田野筆記」。但更多時候,它像個憤世嫉俗的黑洞。我以為,讀者至少能在這本日記中讀到寂寞,甚至崩潰。不過像弗斯這樣的學者卻說,日記裡出現讓人質疑的品行比美德還多,正是因為馬林諾夫斯基想要理解與警戒的是自己的缺點,而非美德,不論人們是否願意仿效他的坦承,至少都該承認他的勇氣。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表