黃麗群 作家

主持: 張惠菁 衛城出版總編輯

左起為《物見》新書分享會主講人──作家黃麗群;《物見》總策畫、中央研究院近代史研究所副研究員賴毓芝;衛城出版總編輯張惠菁。(攝影:楊智凱)

左起為《物見》新書分享會主講人──作家黃麗群;《物見》總策畫、中央研究院近代史研究所副研究員賴毓芝;衛城出版總編輯張惠菁。(攝影:楊智凱)

《物見》是在近三年疫情中完成的一部文集。它由中研院近史所副研究員賴毓芝以及衛城總編輯張惠菁共同策畫,邀集世界各地的東亞藝術史研究者、博物館員、考古學家等分享一則與藝術藏品有關的軼事,當中不只描寫關於他們親近藝術品的時刻,還有將藝術品當作物件看待時,他們如何察覺到,此舉隱約觸及了物的使用、旅行、流傳以及保存的不確定過去。

疫情當下的藝術史書寫

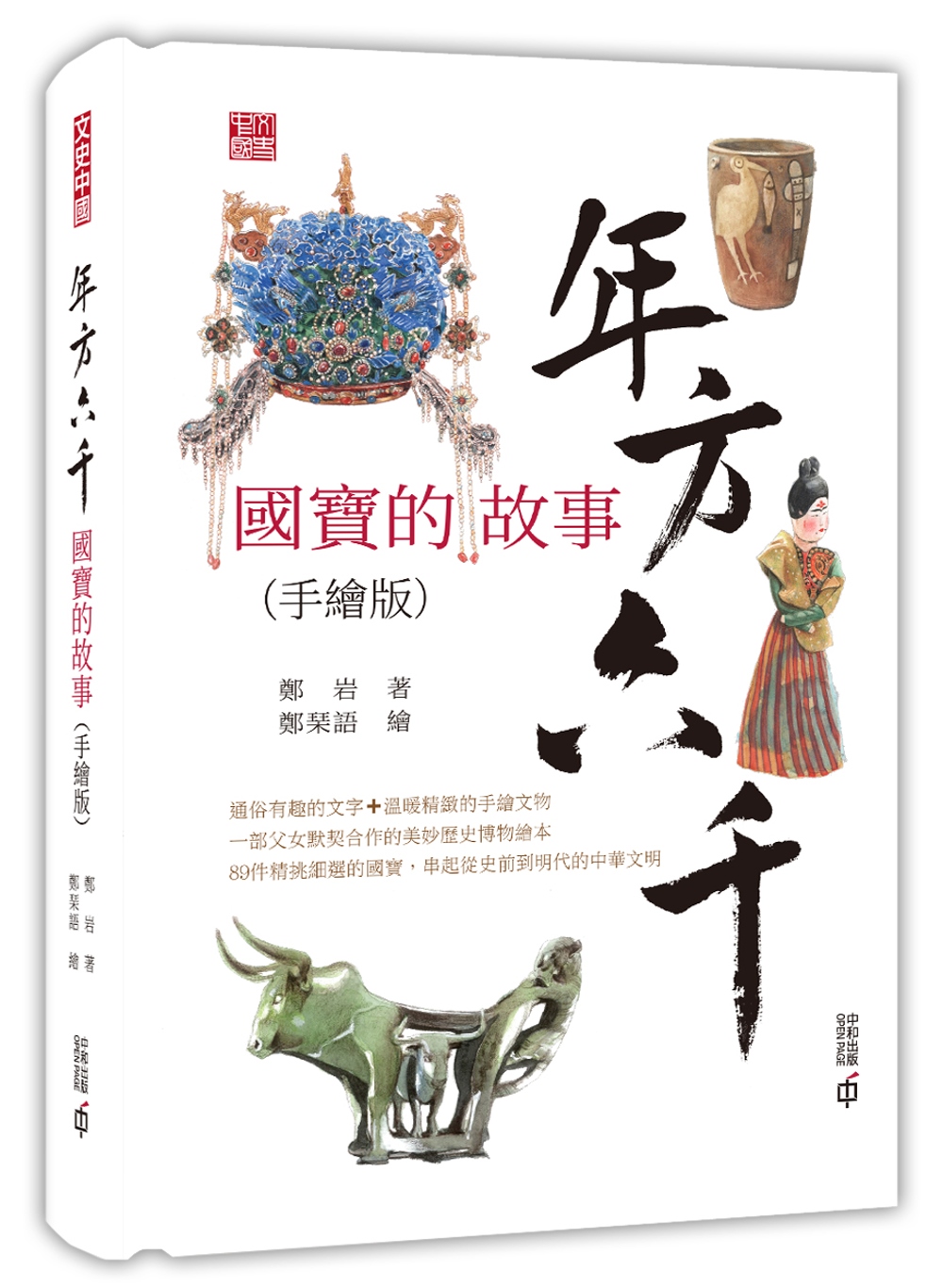

在九月三日晚間於華山青鳥書店舉行的新書座談會,便是由賴毓芝、張惠菁以及黃麗群三人首次談論這本書的幕後製作過程。賴毓芝首先提到另一本書對於《物見》企畫的影響。此事要追溯到二〇一九年冬天,當時她參加北京中央美術學院舉辦的「明清中國與世界藝術」國際研討會,碰到美術考古學者鄭岩,得到了一本他和女兒鄭栞語合著的圖文書《年方六千:文物的故事》。這本書的形式是一頁鄭岩文字,一頁鄭栞語插圖,乃是鄭岩針對每件文物寫一段故事,而賴毓芝細看鄭栞語細細描繪的水彩畫,一筆一筆的,就像畫家在「讀」這個物件的細節。

對物作描述,在賴毓芝看來,一向不是看著物件而已。她所遇到的藝術史學者,都有自己與文物相遇的特殊經驗,只是往往自認不足為外人道。因此要不是因為張惠菁覺得「這是可以做的事情」,賴毓芝也不會寫信給學界同儕,問他們怎麼看待觀物經驗。或許是因為疫情,無法觸及作為研究對象的物,也才能收到這一群人的熱烈回應。大家都很懷念這種感覺吧。畢竟他們長年與物密切相處,近距離看,多次反覆的看,拿在手上檢視,甚至親手整理。更近一層說,藝術史家就是在此觀看的基礎之上,推知「某種形式會引發特別的情緒跟感覺」,想要得知這種形式在過去某個時代是什麼意思,便要經年累月地、適當調節研究者自己這個當代的身體,試圖還原器物起初與人的關係,並重建當時藏物以及觀物的感受。

《物見》收錄的文章,不少都是學者談物品與自己的關係。放在本書第一篇的〈一個小墨點〉乃是由柯律格(Craig Clunas)所寫,張惠菁說,當初寄出邀稿函一週後作者便寄來這篇文章,即便文中並沒有直接提到這場疫情,然而文末的日期,還是標誌著當時許多人被迫隔離的狀態,她便選擇在統一編輯體例時將這個特別的日期保留下來。柯律格選的是明代文徵明《古柏圖》,這是畫家為一位病中的年輕朋友而畫,也是學者多年前曾看過的一幅畫。只是,柯律格對這幅畫的記憶,也因為畫作不在眼前,顯得沒有那麼篤定。在《物見》甫出版便已閱讀過當中文章的黃麗群則回應,即便沒有明說,寫作也「表達當下作者處在什麼情境中」,疫情造成的阻絕,使研究者跟一般人一樣,面臨「文物不可近」的處境。就她從讀者立場閱讀的感覺,《物見》既不像過去的藝術史專論,讀來有「理論的阻擋」,也非「上對下」口吻的知識普及讀物,研究者寫得不再那樣學術,但何嘗不是因為這特殊的書寫時空背景使然。這個契機使全書關於物的描述充滿情感,容易親近,就像受邀去有學養的朋友家吃飯,「對方用你聽得懂的話,跟你聊他的研究主題」。

明 文徵明 《古柏圖》 1550 年 卷 紙本水墨 26.04×48.9 公分

明 文徵明 《古柏圖》 1550 年 卷 紙本水墨 26.04×48.9 公分

納爾遜- 阿特金斯美術館藏(Nelson-Atkins Museum of Art)

賴毓芝跟張惠菁在編書的過程中,有意識地不讓《物見》歸到「名畫的故事」、「教你看懂一百件世界名畫」的既有類型。就形式而言,這四十八篇文章可能像是研究者寫的散文,就內容而言,文物資訊的含金量密度又很高,類於學術書籍,因此作者的寫作特色其實是需要被突顯的。為此她們在打造閱讀體驗時花了一些心思,也絕對不能讓書看起來像博物館的圖錄。這要分成兩個層面談:一是裝幀設計,二是內文編排。書籍裝幀設計由徐睿紳操刀,設計為裸背線裝,並且不像同類型的書多會直接將文物照片放在封面上。賴毓芝尤其喜歡蝴蝶頁跟書名頁的設計,前扉頁的蝴蝶頁印成黑中帶色,隱約可見文物形象;書名頁則是由四十八個「物」字框住一個「見」字的方塊組合,讀完全書,翻到最後一頁,又會發現後扉頁的蝴蝶頁已全數呈顯為彩色的文物照片,整體閱讀突顯「物跟見之間,互為表裡,只有在綿密的閱讀跟組合中才能浮現」的意涵。再來是閱讀次序的編排以及意義的疊加,張惠菁說,那時她跟同事先編出一份目錄,想著「如果是我想讀的書,會想要怎樣的標題」並以此重排次序,重編標題,比如把很學術風格的文章標題直接改成「楊貴妃的裸露手臂」,突出梅蘭芳飾演楊貴妃的扮相跟照片中的姿態,其實對京劇觀眾來說是「新」且「陌生」的重要訊息。同時,她在每篇文章開頭都放了一段百字左右的節錄短句,展示不同世代、地域、年齡層、研究背景的寫作者間看待物質性的同與不同。

民國 梅蘭芳 《太真外傳》 1926 年飾演楊貴妃照片

民國 梅蘭芳 《太真外傳》 1926 年飾演楊貴妃照片

取自莊鑄九等編,《梅蘭芳》(上海:私人印刷,1926),頁23

從物件本身判讀出變動的時空與新的意義

從藝術史角度來看,倘若研究者認為自己只能對物做客觀描述,那便是拘於物,忽略物與人關係的變動才是耐人尋味之處。賴毓芝提到,隨著物的移動,還會產生新的理解。舉例而言,在〈一幅宋畫,與適合觀看它的光〉中,現藏於日本的一幅十二世紀宋畫,便涉及它到底屬於中國美術史還是日本美術史的歸屬問題。這幅宋畫引起的思考衝擊便是,這件畫作是否就只該放在屬於中國宋畫的脈絡來看待才有價值,還是同時也可以放入日本美術史中的收藏角度來思考更多不同的問題?如果只是針對畫作本身的形式符號,就只能對畫作進行本質性的分析,它所處的環境和與不同時代互動感官經驗也有可能會帶來新的歷史體驗。作者塚本麿充是怎麼理解的呢——某一天當展場關閉,夕陽黯淡,微弱的光線照在這幅畫上時,他就瞭解了。光線不只照在畫上,也照在織金的裝裱,又反射到畫心的雪景圖,彷彿讓雪地幽幽閃爍著光。這就是為什麼掛在日本茶室中的宋畫,在茶室環境氛圍中明明要呈現侘寂之美,卻又刻意用華麗金襴裝裱的緣故。這也使得我們必須注意到,只談論物件的出處,不談它的旅行和變化,其實是對意義的空白視而不見。

南宋 李迪 《雪中歸牧圖》右幅及金襴錦織裝裱 軸 絹本淡彩 24.2×23.8 公分

南宋 李迪 《雪中歸牧圖》右幅及金襴錦織裝裱 軸 絹本淡彩 24.2×23.8 公分

大和文華館藏

自我懷疑會成為發展自我特色的養分

最後,眾人討論到,隻身面對作品/物件,看出只有自己看得到的事物,仍然是困難的事情。張惠菁提起,字裡行間可見研究者對自己的懷疑。柯律格確信當年看《古柏圖》時,畫上是有小墨點的。但之後當他點開線上數位圖庫的圖檔時,卻不見墨點。張說,「修圖的人一定覺得那是瑕疵,但是對作者(柯律格)而言,墨點使他想到,以筆墨聞名的畫家作畫當下的心情。」那是怎樣詫異的心情,圖庫不可靠,眼下暫時無法看到原作,隱含的更是:有生之年或許不能再看到。賴毓芝則是笑說,學者通常不會在學術寫作中自我揭露到這程度,但要成長為厲害的學者,便要在不確定中汲取養分,「在不會被別人看到的地方,發展出自己的東西」。然而這本書,卻是難得揭露學者的養成跟遲疑。

兩人提到的不確定性,也讓黃麗群想到本書寫作上的特徵:「這本書的平衡拿捏得很好,有知識系譜在支撐,可是敘述符合某種理想中散文的可能性」。她進一步區分:「學術論文的寫作目的是要找到問題,搞清楚解答,然而文學創作則是倒過來的。比較有開展空間的寫作,其實是有答案,但又往下問,自我懷疑,遲疑,如此會幫助寫作的推進」。賴毓芝則是指出,發展學術問題的過程,跟文學也有相通之處。學術研究是從不確定逐漸發展成確定的立場,「好的學者知道從一到十怎麼走下去」,但文學則是在不確定中長出複雜的東西,在這一群藝術史研究者身上,她更可以看到,兩者是有交會的,他們都抱持著極深的懷疑跟不確定,並對無法解決的事情深深感到著迷。

作者簡介

冬耳

現居三重。文字工作者。近來關心科學對視覺文化的影響。

回文章列表