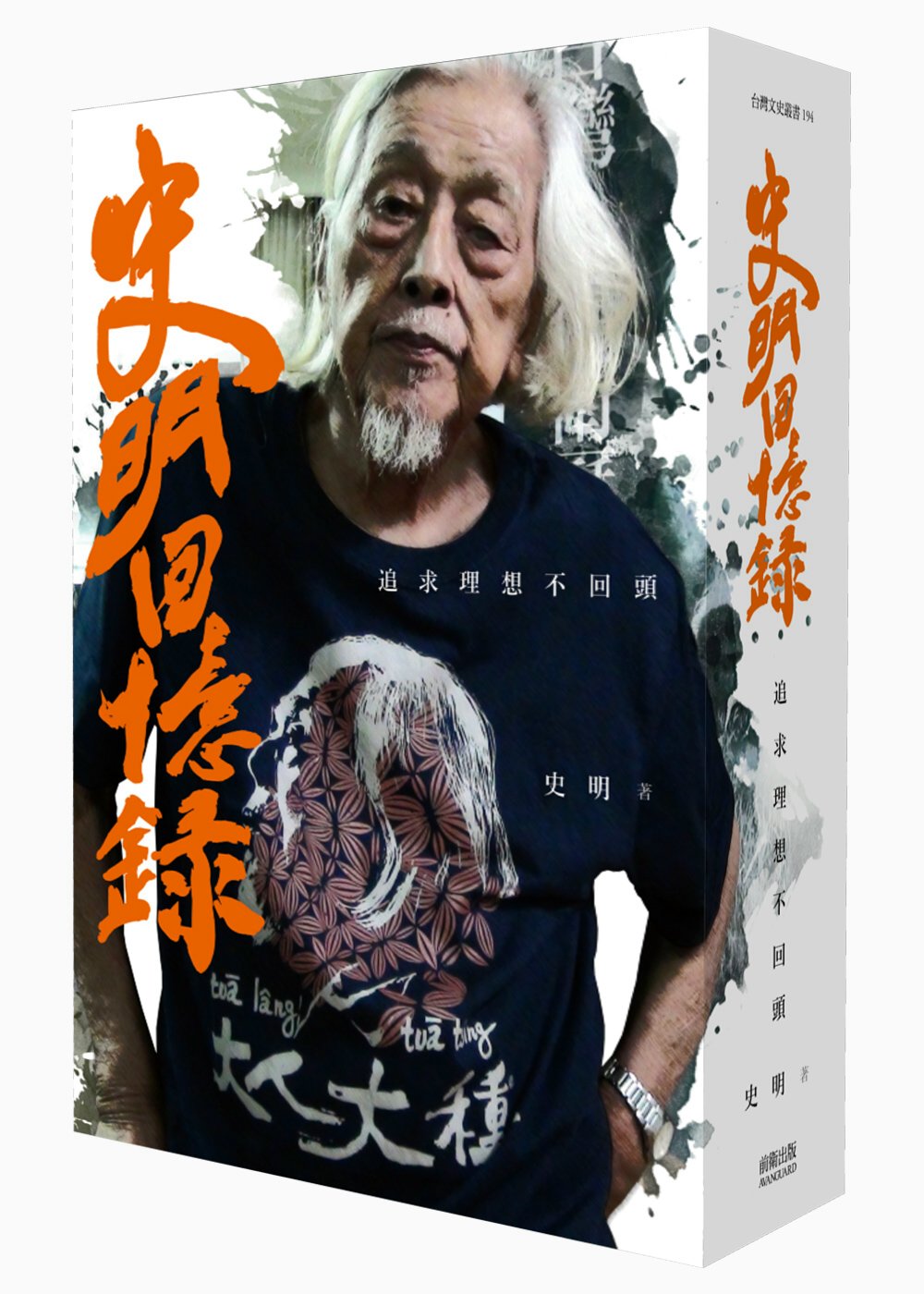

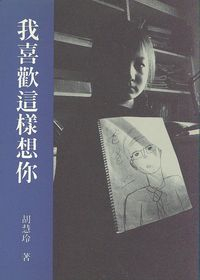

許多時候,我們用「歷史」這個沉重字眼,稱呼一段無法被遺忘的苦難。比如翻開《自由的滋味》:彭明敏在偷渡前夜,深情凝視熟睡兒女,就算明白此後永別,也只能強忍淚水不敢傾訴。又或者《史明回憶錄》:革命家在陽明山上藏匿槍枝,打算豁出性命伏擊獨裁者,不幸事跡敗露,於是跳上裝滿香蕉的貨船航向遙遠東京。還有追憶鄭南榕的《我喜歡這樣想你》:整個多雨初春,晚餐後的雜誌社同仁都會留下一盒排骨便當,雖然無人對鄭南榕提出一字挽留──因為親近朋友知道,這個男人決心殉死的時候,不可能拿眼前的苟活去交換被扣留的民主自由。

我們之所以喜歡看時代波濤驚心動魄、看英雄豪傑逆流向上,會不會是因為時間之流如此無情,如果那些受苦的瞬間沒有「意義」,我們怎能相信人類整體在緩緩進步向前?

另一方面,我們心底當然清楚,台灣民族經歷過太多創傷,悲劇往往無從開花結果──如果,歷史總是被勇敢的英雄時刻所創造,也請不要忘記,對於絕大多數生命的絕大多數時候,我們習慣並且耐受的,反而是空洞、茫然、懷疑有朝一日能獲得救贖。痛苦是生命最深刻的部分,不是因為痛苦輝煌壯闊,而是因為痛苦徹底的屬於枯燥尋常。

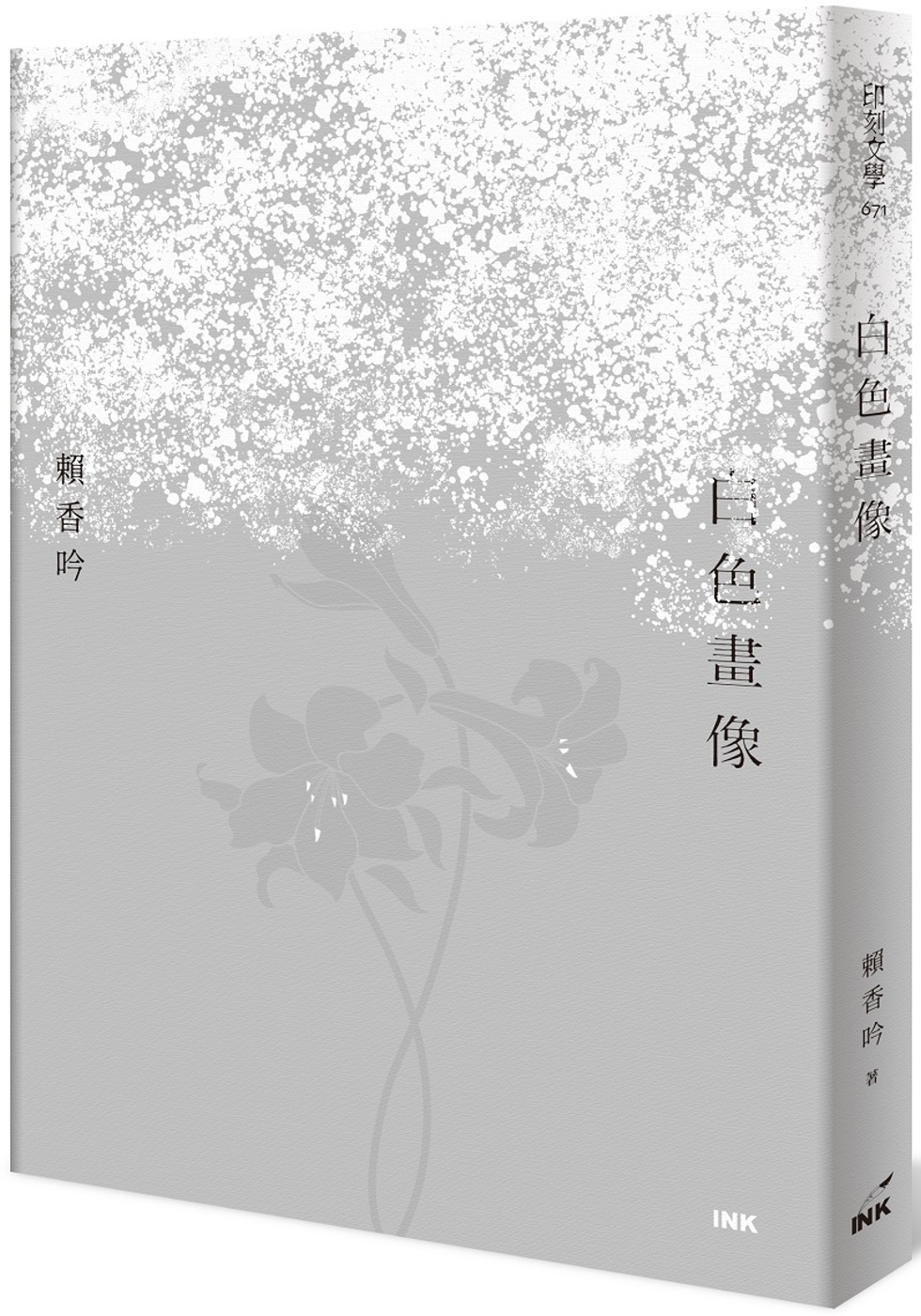

如果「歷史」這個體裁很容易忽略這些不被銘記的庸庸碌碌,那麼「文學」的任務或許更靠近「小寫的人」。下筆一向細膩深情的小說家賴香吟,如今帶給我們一幅,勾勒人間滄桑的《白色畫像》。

書中是三段平凡生命,鄉村教師、打掃阿姨,還有遠在異國的圖書館員。「光復」後在農村長大的〈清治先生〉,在思想被雷區圍困的匱乏年代,其擔任教師的有限才智,剛好吻合乖巧與安分。而幫傭歐巴桑〈文惠女士〉,這位在婚姻、職業、養育上都無法自主,只好報以加倍堅忍的典型本省女性,竟沒有受惠於政治經濟的「台灣奇蹟」,實在無比惆悵。至於家道中落的知識階層〈凱西小姐〉,本該最有反抗能量,但是看著海外同鄉辦刊物、搞組織,熱心支援島內民主運動,她卻狼狽逃向西柏林,沉迷於唱歌與縫紉的家常小確幸……

顯然賴香吟對「平庸」投以令人動容的忠實,也不打算把今日的本土價值、人權追求,強加在歷史彼端。因此,書中小人物可以接受老蔣小蔣的褒揚,心中有真誠敬畏,也感覺到沿著手掌傳遞的領袖體溫;小人物還能夠厭倦緊繃生活和畏懼告密,不自覺成了「民主逃兵」。

故事裡隱藏豐富的細節,都是當事者難以「解釋」的孔隙。比如,阿舅自從清治與外省租客頻繁來往後,不知為何漸漸疏遠。但某日家族聚會後,阿舅在田壟間抽菸遠望,突然聊八卦般,問這位在學校當老師的晚輩:「開票的時陣,關電火,是有影無影?」

又或者,文惠初來乍到台北城,她得搭萬新線抵達馬場町、又辛苦工作購屋於景美溪。可是一輩子伺候人的文惠絕對料想不到,當她用一口「破國語」輾轉於外省夫人家庭幫傭的年歲,熱血知識青年在馬場町被草草槍決、言論異議者在景美看守所被監禁判刑。

台灣解嚴後,束縛文學筆尖的那條無形鎖鍊慢慢鬆動,作家們開始寫下威權時代的刻骨之痛,這些經驗是刑求、冤獄、逃亡、處決,以及出獄回鄉後無所不在的特務監視、趕忙切斷關係的親友。而《白色畫像》寫的卻不是「受難」、不是黑白分明的「邪惡」,其提問卻比「正義」更加深刻──如果平凡膽怯如清治,是主動選擇不發一語呢?如果受限於經濟階層與社會性別如鄉下女人文惠,本來就不可能知曉政治險惡呢?

《白色畫像》裡有一段讀了陣陣心疼。管家歐巴桑文惠實在不明白,自己的頭家蕭醫師,年輕時在美國參加黨外,但到了今天民主時代,還如此熱心捲入政治,甚至因此遭到年輕同志誤解批判。文惠心裡納悶:為什麼「大人物」閒不下來,暮年仍被理念召喚?「會是為了錢嗎?應該不是。」然而在她被生計牢牢綁住的勞動者生命裡,「應該不是錢」的那種政治理想,對歐巴桑如此陌生,以至於她雖早已習慣沉默,但又一次不敢妄加評論。

主編《讓過去成為此刻:台灣白色恐怖小說選》的小說家胡淑雯有句話說的真好:當極權政體箝制思想,人類最珍貴的「創造力」便萎縮退化。顯然,也是同一種暴力剝奪了文惠得以跟蕭醫師一樣「想像更好世界」的天賦。「油麻菜籽」世代完整經歷了島國命運的波瀾萬丈,她們從日本殖民、黨國威權活到民主綻放,就算一次也好,廟堂上的「政治」可曾對所有文惠謙卑請教?

讀《白色畫像》,我不禁升起一股自豪,大概是社會真的走向成熟,台灣文學才可以這樣平心靜氣,不必訴諸憤怒悲情,而是照實記錄升斗小民必須害怕政治、遠離理想,才能換取倖存。其實,《白色畫像》還隱藏了一個更純粹的文學主題:無論你是統治者、協力者、受難者,當然還有本書主角:旁觀者,都逃不過超越人類尺度的末日審判──那便是歲月無情。書中寫「清治、文惠、凱西」們從青春到暮年,渺小的人在無窮的時間裡,儘管歲月虛擲、儘管韜光養晦,老死倏忽而至。所以,這本薄薄的中篇小說集,與其說是政治小說的完全體,不如說是當蠟炬已乾、青史成灰,如此無垢的時光之書。

主編《靈魂與灰燼:台灣白色恐怖散文選》的小說家童偉格有一個很美的比喻,我引用於此。有人在座談時間提問,當代為何還要留住威權時代的證詞,畢竟內容總是那麼悲慘?童偉格卻說起自己的家鄉萬里,有一種鳥鳴,村人都知道那聲音,卻從未命名。無名鳥鳴可有意義?童偉格直到離鄉念書以後,才明白那是「家的聲音」──只要鳥鳴在耳邊響起,就算無以名之,遊子也知道離家未遠、人近故土。

這次,歷史不在黑牢、街頭、政見會、黨外雜誌,而是在活過那個時代的阿公阿嬤的家常講古中,那是沒辦法用言語說清楚的「時代記憶」。可能是一個碰壁折翼的師範同學,雖然他嗜讀楊牧才氣煥發;可能是青年夭折的貼心么兒,長輩們還記得他少年時因為頭髮太長被揪進警局。這本令人驚喜也令人沉鬱的《白色畫像》,若對照童偉格的比喻,一定是台灣民族史詩大合唱中,提醒鄉關何處的細微啼鳴。

面對名為歷史的那片洶湧海洋,在遠觀其壯闊之餘,你會不會駐足低頭,想要稍微看清楚單獨一朵轉瞬即逝的破碎浪花?

延伸閱讀

回文章列表