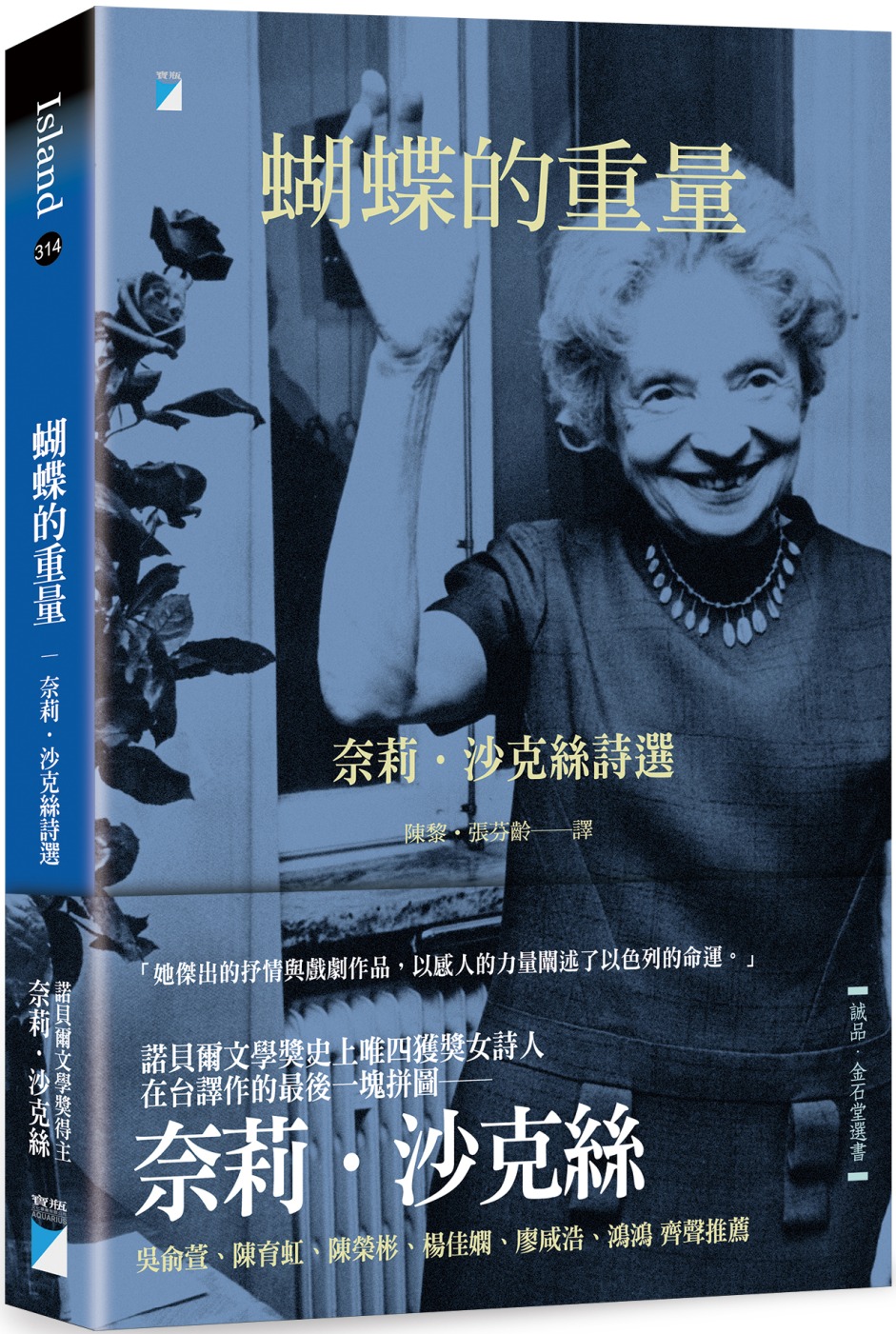

說到奈莉.沙克絲(Nelly Sachs),我腦中總浮現出她那本出境簽證及其頭照,並與班雅明(Walter Benjamin)的出境簽證還有頭照做個對觀。對我而言,這種對照具有本質性的聯繫。這兩人年紀相仿,只差一歲(前者生於1891,後者1892),且同樣是出生在柏林富裕的猶太家庭。他們共同經歷過班雅明所說的1900年前後的柏林童年。我不免會想,這兩個小孩是否曾在班雅明描繪的那些街角擦肩而過?在世紀之交的彼時,年幼的他們無法料到,不,恐怕當時任何人都無法料到,一個古老的歐洲世界即將崩潰,屆時猶太人──這個無國家之民族──將在別人的國土上四下逃亡,他們必須牢牢抓住的,除了信仰外,更是一本出境許可證,法律秩序之關卡的蓋章殘酷地決定了他們的死活。1940年,沙克絲憑著簽證被放行,原本她將於一週之後被送往集中營,而班雅明的簽證卻遭駁回,他人就在法、西邊關服毒自盡。逃不成則死,逃得成則生,或餘生。

奈莉.沙克絲 Nelly Sachs,1910年(圖片來源/ wiki)

奈莉.沙克絲 Nelly Sachs,1910年(圖片來源/ wiki)

華特.班雅明( Walter Benjamin)。

華特.班雅明( Walter Benjamin)。

倖存者即便逃出生天,內在生命也將永不止息地逃亡,這是沙克絲畢生的書寫經驗。在1966年諾貝爾文學獎領獎致詞中,沙克絲朗讀的詩作正是〈逃亡〉,可見她本人視其為創作的核心命題,其精神內容與語言形式都具典型性:

逃亡,

何其盛大的接待

正進行著—裹在

風的布匹裡

陷在永不能說阿門的

沙之祈禱中的腳

必須從鰭到翅膀

繼續前行—生病的蝴蝶

很快又再度知曉了大海

這塊刻有蒼蠅碑銘的

石頭

將自己交到我手中—我握住的不是家鄉的

而是世界的蛻變。

句子不長,但詞與詞之間的連結卻多層次而有力道,這是沙克絲的詩語言特性。讀沙克絲的詩,閱讀的艱難反而產生了一種向心力,把我們拉進去語詞之中以及語詞之間的關節。在這裡一開頭,對逃亡的盛大接待表示猶太民族大規模的逃亡,但「接待」一詞可能是拒絕、不友善的反語,也可能用天地之間對逃亡者的慷慨款待來反襯人間的不自由,抑或是實指著真的有不少為救援行動奔走的人,或是說伸出援手的人即便是少數,哪怕只有一個人──就像塞爾瑪.拉格洛夫(Selma Lagerlöf)救了沙克絲母女──其一人之心都足以成為盛大的接待。

接著,逃亡的腳不但為厚重的風所阻,亦陷入沙堆。沙子是一片的祈禱,是沒有終點、無法結束──極可能因為死亡而無法完結──的祈禱,雙腳被死亡的沙子絆纏。為了反襯出其步行的艱難,沙克絲使用了魚鰭的意象,彷彿水族絕望地暴露在沙礫中,但這種絕望的逃亡可能經由不放棄的意念一步一步地蛻變為昆蟲的薄翼,像蝴蝶那般飛向空中,直達大陸的盡頭而碰上大海。然而,象徵自由的海洋在倖存者面前也發生了轉化,從一望無際的液態凝結並縮小成了石頭,上面還刻有碑文。蒼蠅或許暗喻著未能逃過死劫者的悲慘狀態,他們留下來的碑文是給餘生者的託付,那是最困難的識讀工作,因為意義本身也處在逃亡狀態。那意義不僅涉及到個別的逃出者與未能逃出者,更涉及到普世的、全人類的課題。大災難迫使未亡人去延續那最深沉而未竟的渴望:「被遺棄之物/在逃亡者眼中/紮根」(〈被遺棄之物在逃亡者眼中紮根〉)。

猶太教和猶太文化的標誌「大衛之星」。(圖片來源/wiki)

猶太教和猶太文化的標誌「大衛之星」。(圖片來源/wiki)

是故,《逃亡與蛻變》不僅是沙克絲詩集的題名,更是整個民族詩學的縮影。離散的民族在逃亡途中仰望著守護他們的六芒星──大衛之星──即哲人羅森茨維格(Franz Rosenzweig)所說的救贖之星,然而,「群星晦暗之後我們何往?/我們何往,當頭頂的光投射下來的是/死亡塗繪在我們身上的陰影?」(〈噢,傍晚天空中無家可歸的顏色〉)星辰與星座是沙克絲常用的意象,那是懸在穹頂的照明與指示,亦是意義與希望所在:「愛被贖回/將其星座寫入/自由之中」(〈夜以石頭砸我〉)。所以一旦星星也會像日蝕、月蝕那樣發生星蝕,那就如布朗修(Maurice Blanchot)在其《災難書寫》所做的詞源分析:災難(désastre)本為撤去、抹除星辰(dés-astre),或星星的崩解。維繫住星辰讓它們不至於下墜的是不可磨滅的思念與記憶:

多少星圖在水晶中,

多少笑的種子在鷗鳥的喉間,

多少思鄉的線縷

在群星夜間的軌道上穿梭

多少肥沃的土壤

為了這個詞根:

你—

在奧秘之所有猛然落下柵欄後面

你—(〈多少海洋消失於沙中〉)

這裡,詞根的追尋是對意義最深切的救贖。正如同大屠殺與逃亡的苦難並非古典悲劇主題,希伯來哀歌並非悲劇中的合唱(如詩人Stephen Spender指出),救贖之星並非地中海的滿天星斗,事物的本質對沙克絲而言也並非希臘哲學所謂的實體,而是非常猶太本位的範疇——語詞、命名、字符、讀寫,而從中導出的詩學理念其實不獨是她的,也是奧斯維茲之後的猶太詩人們如策蘭、巴赫曼等所共同分享的信念。於是我們讀到:

睡眠編織呼吸之網

神聖的經文

卻無人在此識讀

除了戀人

他們逃亡

穿過歌唱著、旋繞著的

重重夜之地牢

被夢綁著

越過

死者之山只有這樣才能

沐浴在

他們親自翻轉的太陽之

誕生中。(〈睡眠編織呼吸之網〉)

我不禁聯想到寫了集中營回憶錄《滅頂與生還》的猶太作家普利摩.李維(Primo Levi),他提到自己所認識的集中營倖存者竟然都做過一個相似的夢:囚犯們夢到自己終於逃離集中營而回到家裡,他們將這迫害與恐怖講述給親人聽,結果沒有人相信他們的話。對倖存者來說,這肯定是個悲傷的夢。在夢裡,真實因為太過暴力、邪惡而顯得不真實,夢中的親友拒絕承認這樣的真實,一如沙克絲在此詩所說的,沒有人去識讀夢境這個真實、神聖的文本。而對任何一個沙克絲的讀者而言,她的作品不也是託付在我們手上、由倖存者之夢蛻變而成的石碑嗎?

蔡翔任

1973生於臺南。哲學博士,曾獲「詩的蓓蕾獎」。終日學習讀、思、寫,樂而忘憂。

著有詩集《日光綿羊》。

延伸閱讀

回文章列表