七〇年代義大利流行一首美式搖滾怪歌〈Prisencolinensinainciusol〉,我從頭到尾只聽得懂「all right」兩字——不是我義大利文太遜,是因為歌名歌詞即非義大利語也非英文,全是囈語,是歌手亂編亂填的偽文字。

根據義大利歌手Adriano Celentano的說法,他填詞時揣摩巴布狄倫的美語唱腔,用意是映照國人聽英文歌的情境:聞聲卻不得其意,歌詞講什麼並不重要,佶屈聱牙的外文同是音樂的一環,聽得嗨就好,不懂沒關係。從翻譯角度看,一般人認為,專有名詞純粹是聲音,照著音節翻譯就行了。真有這麼簡單的話,翻譯全交給機器去演算好了。

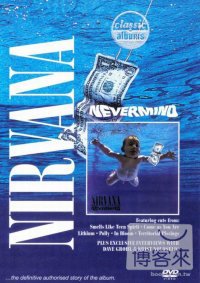

進入九〇年代,西雅圖邋遢搖滾樂團Nirvana以〈Smells Like Teen Spirit〉一炮而紅,歌詞是美語,英美歌迷一樣是有聽沒懂。更慘的是,正版專輯不附歌詞,最初電台也因聽不懂歌詞、怕誤播禁忌字而拒播。爆紅後,主唱Kurt Cobain坦承,他寫歌時,根本不知道Teen Spirit是少女用的克異香品牌名,鼓手更向《滾石雜誌》透露,這首原本不是專輯的主打歌,主唱花五分鐘就寫完歌詞,隨便找字填空押韻而已,現場演唱時歌詞一變再變。儘管如此,歌迷還是沉湎於詞曲裡的意境,聲稱歌詞裡的「黑白混血、白化兒,一隻蚊子、我的性慾」是反差兼暗喻,盛讚歌詞能彰顯X世代憤青的思潮。搞笑歌手怪叔Weird Al Yankovic 後來為他改填大家聽得懂的歌詞,唱著「這首歌講啥,歌詞霧嗄嗄」,狂損原唱根本含著滿嘴彈珠唱歌。在美國樂壇,你的歌被怪叔翻唱,歌唱生涯才真正攀上巔峰。

譯者可以像義大利怪歌,照著聲音輕鬆譯,或效法怪叔叔,原文深奧不要緊,通通改成有意義的中文。然而,譯者無論是走哪條路線,鮮少能兩全其美。華語圈公認「可口可樂」是音譯的典範,但懂英文的人一眼能看破,這飲料的原始天然成分是古柯樹(coca)的葉片,稍懂cola歷史的人也認識kola樹的果仁,可口可樂喝了一輩子的華人大概都沒概念吧。當然囉,若想加上字義,譯成「古柯酷拉」,有誰敢喝。

想兼顧發音和本意的話,我們來看看這例子。香港超市常見一款「蛇果」,全名是紅地厘蛇果,其實是美國旅館不分四季到處擺、沒人垂涎的Red Delicious,台譯五爪蘋果,大陸譯為紅元帥。翻譯成「蛇果」恰當嗎?兩岸三地投了兩張反對票,華僑也是,因為太容易聯想到印尼的「蛇皮果」了。反過來看,「五爪」形容傳神卻完全捨棄原名,元帥有豪邁無美味,從翻譯的角度看,都不盡完美。但再反過來看,《聖經》裡的魔鬼蛇確實送果子給亞當夏娃吃,果子被後人詮釋為蘋果,蛇果堪稱觸類旁通的妙譯。

商品譯名響亮就好,能不能完美詮釋原名,普通人不奢求。但地名翻譯呢?我本來喜歡法國的楓丹白露、義大利的翡冷翠、東歐的多瑙河,但後來發現Fontainebleau的原意是「麗水泉」,當地秋來無紅楓,Firenze滿城紅瓦黃牆,不冷不翠綠,Donau河不盛產瑪瑙,青藍色也不是瑪瑙的主系。試想,民初時代華人假如衝著這些美名,搭輪船移民去歐洲,看不到楓林和寶石,豈不當場苦惱到夏蟲也沉默。現在看到這類名實不符的譯法,我會聯想到怪叔的超譯——自創一個跟原意、現地截然不同的新語以恩澤天下。再放眼歐洲,記得明朝登陸台灣的「佛朗機」嗎?乾隆時代,這隻機變成「博都雅」,現代則長成一顆「葡萄牙」。南歐這國家的發音是坡-突-嘎-爾(Portugal),葡萄牙是粵語譯名,該國的葡萄年產近百萬噸,所以葡萄牙堪稱音意皆準的絕譯。

佛羅倫斯(Firenze)滿城紅瓦黃牆,不冷不翠綠。(圖/wiki)

佛羅倫斯(Firenze)滿城紅瓦黃牆,不冷不翠綠。(圖/wiki)

另外,虛構地名《咆哮山莊》,既擬聲(wuthering),也兼顧原意(heights),不愧是翻譯文學標桿。

既然不能完美,音譯就照怪歌囈語,中文字一個接一個,串成毫無意義的詞,讀者看得出是外國名,譯者就對得起大眾了。是嗎?

只要聽一個字,美國Oregon州民就能立判對方是不是本地人。Oregon,在地發音是歐-惹-哏,外地人比照國防部五角大廈Pentagon發音,都唸成歐惹「港」,有些州民覺得刺耳,還會出言糾正。從加拿大人變成州民的我則比較排斥這字的音譯。無論是「奧勒岡」或「俄勒岡」,我都嫌礙眼。「岡」是譯名常用字,音不符實,名不符實,我都可以不計較,但O明明有最近似的「歐」,拗什麼拗,噁死了。但既然沿用已久,我也只能將錯就錯。

我曾和大陸譯者笑談Obama的譯名,對方說,歐巴馬太像「歐巴桑」了。奇怪,歐巴桑已成台灣國語的一員,為什麼台灣人不會把這兩個詞湊一起?對岸的譯名是逢O必奧,我倒希望簡體譯者給個說法。但在歐洲,O的發音不一定是歐。懸疑小說《霧中的男孩》故事發生在瑞典第二大島Öland,詭譎的情節懸浮在石灰岩草原上更扣人心弦。這島的譯名很多,我敲定「厄蘭島」,就是看在那兩粒小黑眼的份上,尊重瑞典文的發音,不是一味美語本位。

O勒岡州最大城有一份華語報《波特蘭新聞》,標題和內文卻全用粵語的古名「砵崙」代表波特蘭,唐人街的牌坊寫成「埠華崙砵」。在譯名裡,波、特、蘭三字都是高頻字,像波特也接近波蘭,回頭再用「砵崙」可獨樹一幟,又能留存廣東省移民的史跡,我是全力支持。然而,華人在O勒岡州的比例極低,法院口譯的中文需求量還比不過索馬里語或美國手語,甚至連太平洋小島國的楚克語(Chuukese),都比中文更常出庭。為了波特蘭或砵崙爭執,太小家子氣了。

地名被外地人唸錯的例子還有San Pedro。聖貝德羅是西班牙語國家裡常見的地名,在拉丁美洲很多,美國也有不少城鎮取相同的名字。但你如果去洛杉磯搭郵輪,當地的港市San Pedro發音是「聖匹卓」,機場計程車司機一聽就能決定是否該載你繞遠路。同樣的,在曼哈頓,SoHo指的是Houston街以南的地段,路名和德州大城休斯頓、歌后惠妮休斯頓是同一個字,但紐約人都講「豪」斯頓。另外,《達文西密碼》作家丹布朗的母校Amherst學院,h不發音,安摩斯特才是赫赫正解。蘇格蘭首府Edinburgh的當地發音是愛丁柏惹,外國人常照字面唸成愛丁柏格,所幸都跟中譯愛丁堡差不多。首爾討厭被喊漢城,南美國家Colombia也是,最恨外國人喊她Columbia,馬奎斯的《百年孤寂》百年慶時,出版界或許可考慮幫他的祖國正名為哥隆比亞。

因為國名常被拼錯,哥倫比亞人發起「是Colombia,不是Columbia」正名活動。(圖片來源/ Instagram@itscolombianotcolumbia)

因為國名常被拼錯,哥倫比亞人發起「是Colombia,不是Columbia」正名活動。(圖片來源/ Instagram@itscolombianotcolumbia)

地名有歷史沿革和在地發音的糾纏,各地各有地理特色和民風文化,音譯時,譯者務必再三確認發音、字源、本意、屬性,可像義大利怪歌只傳聲不達意,可效法怪叔翻唱名曲,擺脫原文,自由表述,也可半音半意,路線多的是,但條條都通向羅馬競技場,怎麼翻譯都不盡完美,都可受公審,都能被長矛利刃穿心,都能被當好戲看。如此感嘆太悲觀?不會,這是專職譯者的天命——天天都認的命。

至於音譯人名多容易,請待下期分曉。

作者簡介

延伸閱讀

少女用的克異香品牌Teen Spirit

少女用的克異香品牌Teen Spirit 香港稱五爪蘋果為「蛇果」,美國則稱「Red Delicious」,大陸譯為「紅元帥」。(圖/

香港稱五爪蘋果為「蛇果」,美國則稱「Red Delicious」,大陸譯為「紅元帥」。(圖/ 印尼的蛇皮果(圖/

印尼的蛇皮果(圖/

回文章列表