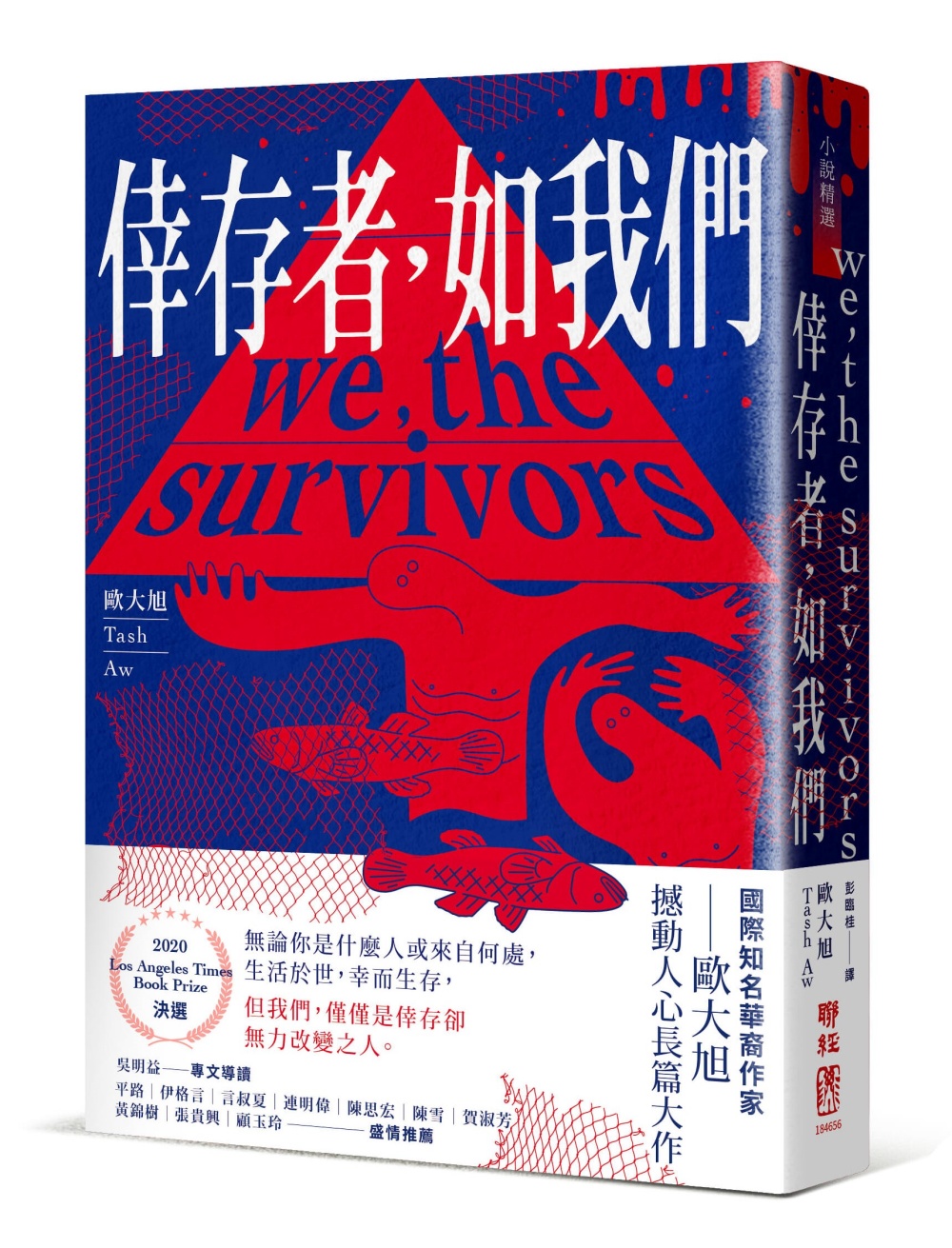

那時我才明白,母親編故事的用意並不是要安慰我,而是想讓自己安心。她越對我、阿王或任何想聽的人重複講述,我就越清楚她必須堅信那些故事是真實的─父親仍然在我們的生活中,我們的未來一片光明……。(歐大旭,《倖存者,如我們》)

我在學校開設「世界文學選讀」時出過一個作業,要學生試著繪製一幅他們自己所閱讀過作品的「地圖」。地圖無奈得有邊界,比較方便的一種邊界便是國界。於是,便有學生會這麼問我:那柯慈(J. M. Coetzee)要算在哪裡?魯西迪(Ahmed Salman Rushdie)呢?那些移民作家呢,那些暫時「在他鄉寫作」(借用哈金的書名The Writer as Migrant)的作者呢?

要給個粗糙的答案並不困難,但追究這些「國籍變換」、「族裔和所在國家的關係」、「移民或流亡」……原因各異的作家背景後,我們可以發現,通例式的答案並不存在。在這個全球流動,而且流動的原因如此多元的時代,我們不能不關注到個別例子之間的微妙微小差異。

歐大旭(Tash Aw)出生於台北,但父母均為馬來西亞籍的華裔,2歲後他便隨雙親返回吉隆坡,這使得他從小就中、粵、英、馬來語混合使用。中學畢業後歐大旭赴英國習法,並取得律師資格,如果放在英國電視台的「新住民」節目裡(假如有的話),就是典型的正面移民範例。但歐大旭對文學心存嚮往,於是進入東安格利亞大學(University of East Anglia)著名的創作課程就讀。這個屬於文學、戲劇暨創意書寫學院(SCHOOL OF LITERATURE, DRAMA AND CREATIVE WRITING)的課程從1970年代就開始了,石黑一雄、伊恩.麥克尤恩(Ian McEwan)都是校友。在學程結束時,歐大旭創作的《和諧絲莊》(Harmony Silk Factory)讓他備受矚目,因為這部初試啼聲之作,讓他獲得了英國惠特布列(Whitbread)首部小說獎、大英國協作家獎「東南亞與南太平洋區第一本書獎」(Commonwealth Writers' Prize),並且入圍了數個重要文學大獎。從律師到作家,這不僅是新住民的典範,說不定也暗示了我們作家這行因為寫的正是人性,好的寫作者如果從其他行業轉向寫作,往往能展示另一種「心眼」。

\作家歐大旭(Tash Aw)/

在 Instagram 查看這則貼文

《和諧絲莊》以日軍侵略馬來西亞的戰爭為背景,被視為是一本後殖民小說,對英國殖民的經濟剝削、日本帝國的血腥統治有直接的描寫,也同時寫到了被殖民者長期受殖民後的心態。《沒有地圖的世界》(Map of the Invisible World)則以戰後的印尼尋求自己民族國家的定位,因而與馬來西亞產生的各種較勁與互動做為主軸。歐大旭在國際文壇上再獲矚目的是《五星豪門》(Five Star Billionaire),透過五個角色的生命交織,寫下他們來到中國上海尋找金錢、愛情與中國夢的故事。而這本《倖存者,如我們》(We, The Survivors)則把時間設定在「當代」,敘事地當下大約是2018年前後,一個網路社群媒體活躍的時代。2018的前一年發生了羅興亞難民危機,2018發生了馬來西亞有史以來競爭最激烈的一場選舉,選擇這個年份應該不是偶然。

和諧絲莊

和諧絲莊

(以下會提及小說的某些情節)

從敘事結構來說,這本小說都是李福來(Lee Hock Lye,英文名是 Jayden Lee,通常大家叫他阿福)的第一人稱,但因其情境不同,略有差別,差別在於他訴說的情境。小說裡的主要聆聽對象是留美的社會學博士譚素敏(Tan Su-Min),譚素敏因為教授的推薦,回馬來西亞針對殺人案的案例進行田野調查,她選上了犯下了殺人案的阿福。當她寫信徵詢阿福的同意時,在信件中表示自己想用「非正式的方式跟你談,描寫出你這個人。」

於是,小說裡的一個聲腔是「阿福對譚素敏說的自白」,另一部分則不一定是在面對譚素敏的時候,敘述加入了「阿福對譚素敏的觀察與反應」。這兩個有著微妙差異的第一人稱,就此凸顯出人心的複雜,以及水面上與水面下的心理狀態。

阿福是成長於一個叫做「雙溪由新村」(Bagan Sungai Yu)的小漁村孩子,這個「地方」顯示的不只是地方,還有眾人看待某個地方出身的人時不一樣的心理距離。他說:

「不是所有法庭文件上寫的瓜拉雪蘭莪(Kuala Selangor)。這兩個地方是由雪蘭莪河(Selangor River)的一個急彎處分隔,其中有些地方只相距四、五十英尺,而那一小段距離偶爾卻感覺像是區分了兩座大陸的海洋。現今,兩地間有了橋梁跟平坦的柏油路,人們還以為它們是同一個地方:瓜拉雪蘭莪。我拿起報紙,讀到河邊防波堤上有新建海鮮餐廳的文章時,看著照片裡那些來自吉隆坡的一日旅客享用週日午餐,不禁會想:那裡又不是瓜拉雪蘭莪,那是我的村莊。不過事情都是這樣發展的:大的吞併小的,所有事物都會變成某個事物的一部分。我只是覺得很有趣:在我還小的時候,就算是小學,我們也得搭渡船到城裡,或是騎腳踏車好幾英里遠,繞過河流的彎曲處,等我們到達對岸時,就會覺得那裡是個繁忙的重要地帶,讓我以為自己是在東京或紐約。妳現在手機上看到的那種地圖,無法顯示出我們這一側跟城市那一側的真正距離。」(粗體字是我加的。)

這段話顯示出了阿福成長時期的馬來西亞局部狀況:城市漸漸發達,漁村成為支持附近加工廠的廉價生產區,辛勤工作的漁民獲得最低獲利,而那些投資者以及懂得用方法賺錢的舊識,有朝一日則開著嶄新的日本車回歸,吸引更多漁村孩子投向城市。漁村另一端森林則被砍伐生產棕櫚油,這項過去由印度人控制,現今則是孟加拉人和印尼人投資的產業,更映襯了小村的破敗。漁獲少了,森林沒了,剩下的是那些認定自己「只能這樣過活的人」——那就是阿福,以及小說裡和阿福做為同向對照,引導他走到不可知命運的阿強(keong)。

原本像阿福這樣的人,在故事裡的命運通常或者是樣板式地「逆流上游」,或者是悲劇性地「永劫回歸」。阿強便是那種在掙脫不開環境枷鎖的代表。在一個沒有人看重的地方、身分、階級裡長大的孩子,有一部分總是宿命地加入幫派。而阿強母親為了讓阿強離開這種「劫」,帶著兒子移居他處,卻命運式地促成了阿福與阿強的相遇。

到此為止,都是底層人物的故事典型,很像某些我們在青春期都看過的幫派電影。不過阿福試著回到第一種樣板力爭上游,他做過餐廳服務生、管理魚塭、娶了妻子,就在至少不在上游也在中游的狀況下,他接到了阿強的電話。

談到這裡該把情節回交回讀者,讓您們自行閱讀。我想談談這部小說與一般傳統的寫實主義的差異,因為這反映出歐大旭做為一個傑出作者,他不只運用自己的筆讓殖民世界重被審視(畢竟後殖民文學已經不可避免漸漸形成一種議題正確了),也試著去探討他自己或許還不甚明朗的一些感受。

小說裡寫道譚素敏寫給阿福的信裡提到,她寫的報告(其實未來會是一本書)將:「把你當成一個『人』來描寫(to build a portrait of you as a human being)」,這句話在某個部分打動了阿福。因為從童年以來,阿福身處的社會階級,就不被當成是一個個體。他們的犯罪行為會被歸納為集體的特徵,他們的貧窮會被統整成集體的怠慢,他們的政治立場會被視為是集體的政治立場。

於是他答應了譚素敏,開始對她陳述自己的人生,從十月講述到隔年一月,把自己的前半生在那百日之間轉述出去。

說、敘事、陳述的誰的故事?不只是我的,而是我們這些倖存者的故事。

時常在接觸年輕的寫作朋友時,他們會有一些疑問,那就是:我寫的明明是真實啊,小說為什麼一定強調是虛構的文體?或許這從《倖存者,如我們》的敘事模式裡可以明瞭。逃避罪責的人,面對犯罪事實的回應,最常說的一句話便是「我不記得了。」因為講了愈多細節,謊言就會愈可能露出破綻。另一方面,從科學上來看,人確實可能記得局部記憶超乎常情的細節,但要能記住並且轉述漫長時光的事件順序和細節,不但要有驚人的記憶能力,還得要對敘述工具(不管是語言還是文字)有高度的掌握。比方說,一個犯人即使有意願對自己的律師陳述人生,那也很難是條理分明,鉅細靡遺。因為通常對律師傾訴,只會侷限在跟犯罪有關的事實,那是大量省略的敘述,很可能把不利於官司的部分刻意省略了。

1910年代從心理學領域挪移來評論文學的「意識流」(Stream of consciousness),便對小說敘事產生了極大的啟發——如果人的心理意識是揉合了無意識、夢幻意識和語言前意識,是連續不斷的流程,不是完美的銜接,那麼敘事者(特別是第一人稱)的真實心理,就會和語言陳述有很大的差異。

無論是法庭或是與辯護律師談話的陳述,都是語言陳述,裡頭充滿了「陰影」(未被陳述的角落)。歐大旭作為出色的小說作者絕對不會不瞭解這一點,因此他讓他的陳述對象是田野調查的「社會學家」,而且是初出茅廬的新銳學者,這使得如此鉅細靡遺的陳述對讀者而言便得合理。而他讓整本小說都由阿福來「自述」,不管是有意無意,那些陳述都必然「象徵化」。因為那個「我」替代了群體,不會跟現實裡的「一般語言」完全一致,而是淬礪過的擬仿語言。

因此,或許一開始讀起來像是沒有刻意修辭的敘事,對我來說卻蘊藏著傷悲的詩意。比方說阿福在青春期對母親既依戀又開始對她的決定不以為然的時刻:

母親和吉叔從關丹回來時,她衝過來一把抱住了我。她抱得很緊,經過好久才放開我。我想要感受她的親近,從她的擁抱得到深深的安慰,我想要放心和開心地哭出來,可是我卻發現自己的身體在她擁抱時很僵硬也沒反應。我希望她再次離開,去某個離我很遠的地方。

比方說童年時期對自己未來扮演角色的想像:

人們過去曾經試圖跟怪物戰鬥,每次他們都會被擊垮,留下殘缺不全的屍體,證明了那隻生物的力量。這種情況一直持續到我出生為止。我是身世卑微,沒人會注意的小阿福,整段童年都在訓練自己的心志與身體,每天都在刺眼的陽光下鍛鍊。連那隻怪物也不知道我的存在。但是我存在。而小看我這種人就是牠的錯誤。因為我每次揮刀都在提升自己的能力。有天晚上,我站在一條巷子口,那裡會通往那隻可怕生物出現的水灣。死吧,惡魔!我就是你的地獄!粗厚的藤蔓與樹枝替我纏住了怪物。我使出所有力量劈砍與揮打,感受到銳利的刀鋒沒入牠的身體。我在擊敗牠之前都沒停下來。受到致命傷但沒死的牠滑行回到大海,現在開始害怕起牠侵擾了多年的人們。

現實被轉述後,特別是被以小說的形式轉述後,轉化為一種安慰、一種重塑過的記憶、裡頭同時蘊含了抵抗被別人把自己的故事說了的恐懼,這就是我一直強調的具有小說感的語言。

李有成教授在〈記憶.冷戰歲月:歐大旭的「沒有地圖的世界」〉(收錄於《記憶》)裡提到:

「歐大旭不只一次對英國作家再現的馬來西亞歷史現實深表不滿。他舉毛姆(W. Somerset Maugham)為例,認為毛姆筆下的馬來西亞只是一九三○與四○年代的馬來西亞英國殖民社會非常局部的現象,充滿了文化偏見與異國情調,他覺得有必要像毛姆挑戰,將當時的馬來亞自這種成見中解放出來。歐大旭曾經在訪談中表示:『我的意圖在摧毀受毛姆影響的一九三○和四○年代的馬來西亞歷史小說。……就是那種觀念,已為文學中只有兩種版本的馬來西亞,一邊是白人圍坐在一起暢飲粉紅色的琴酒,另一邊則是一堆各色人種忙碌著各種古怪的事』……」

他認為《沒有地圖的世界》是一本「記憶之書」,他在前兩本作品裡寫了「歷史與記憶的問題」,因為「自身過去一無所知,我們就無法求取我們的未來。那就是問題所在,你永遠無法前進。」(小說角色之語)

到了《五星豪門》,或許歐大旭轉向探討歷史記憶已經模糊的新一代何去何從?像他一樣的經歷可以做為樣板嗎?還是像部分中南美洲的人民把美國夢視為依歸那般,變成亞洲版「中國夢」的鮭魚們?

《倖存者,如我們》看似是一個殺人犯對著年輕的(而且和他出身完全不同的)研究者陳述「他的世界」、「他的記憶」,但也不妨視為一種申訴、抵抗、重述。因為「我所經歷的不是法律所能判明的」,「我所經歷的不是妳這樣階層的人所能理解的」。歐大旭寫的不是知識分子,他也不是用一種俯視的角度,以知識分子的觀點在看這些他筆下的角色。他很像在自己對自己的寫作者身分做出質詢:即使和他們對話了,你真的能「筆代他心」嗎?

to build a portrait of you as a human being我覺得是非常難翻譯的一句話,人一旦變成某種肖像,還能是他自己嗎?

訪問結果寫成了書,在發表的時候引起轟動,許多人認為這是一種正義,好像是人類精神的更進一步,我們願意理解一個殺人犯,知道了他殺人並非是他自己的關係,是社會的集體問題,因此「這不是謀殺案」。這種「好像找到正義的共感」其實才是這本書引發共鳴的原因,並不是眾人發現了阿福的無辜。因為在這個社群媒體的時代,每個人都特別願意讓大家知道自己站在「明智、正義、公理」的那一邊,也更樂意把這種沒什麼經過殘酷世界檢驗的自我認知暴露出來。「我讀了這本書,我更了解那個階級了」,議論、閱讀(網上的或社群裡的)、讀書會、演講……豐富了我們在「知」上面的經驗,但這些經驗真的能取代真實的經驗嗎?

在我看來,阿福並沒有因為一本書而被當成人(as a human being)看待,相對地,他被當成一個替代對象、一個象徵,一個眾人想讓自己的形象更為光鮮的訊息——彷彿參與了這個訊息的發布,自己的靈魂就被洗滌了一樣。

小說最傑出的地方,在於讓阿福警覺到了什麼。

回到小說之初,庭訊時女律師以他的家世背景作為辯護的材料,阿福轉述在法庭上聽到自己名字的心情:

「她談論的那個人很悲慘,沒受過什麼教育,簡直毫無希望。是個無法選擇人生的人。聽到的人都會可憐他。陪審團裡有個女人正緩慢點著頭,表情扭曲皺起了眉頭。就連我也差點對律師正在描述的那個人感到遺憾。不過後來我想到:等一下,這樣不對。我也想到:我很快樂。我很正常。我知道律師試圖要幫助我,可是我想要她別再說了。」

而小說的最後阿福對譚素敏說:「亂講。那是妳的書,又不是我的。」譚素敏回答:「但那是你的故事。你一定要來!……不答應不行喔!」一本書把阿福帶到了鎂光燈下,但他聽不懂他們在說什麼。(可是他們談論的明明是我,書裡寫的是我,不是嗎?)

阿福轉述母子在住進那個可能會庇蔭他們的「吉叔」家時說:

「我記得她把我們的東西打包進草編袋時,我站在廚房裡,等著她進一步解釋剛才說的話──向我說明,或許也擁抱一下,這說不定能夠安慰我,讓我放心面對這突然改變的情況。不過她只是繼續說著似乎跟當下無關的話──那一季的魚價因為供應過剩而下滑;她那天晚上下班回來時得洗的碗盤;她留給我做的家務事清單。再去井裡打水,跟連阿姨(Lian)要一些木炭,確認你的衣服都摺好可以打包。我等她解釋如何及為何決定要搬出我們的住處,去住在一個幾乎不認識的男人家裡,可是什麼都沒聽到。雖然她在說話,但在那喋喋不休的話語中仍然有種可怕而空洞的沉默。現在我回想起那一刻的時候,會想:那就是羞恥聽起來的聲音。」

一個被丈夫拋棄,打算依靠情人的女人應該羞恥嗎?罪犯應該羞恥不是嗎?一個被稱為「落後」的國家應該羞恥是嗎?(我們是為了讓你們進步才來殖民你們的)被政府遺棄的外地移民應該羞恥不是嗎?那些遭遇種族屠殺的羅興亞難民應該羞恥是嗎?我該對我的人生感到羞恥是嗎是嗎?

這雖然是小說裡不算非常重要的一個句子,但一直縈繞在我的腦中。直到我讀完全書,試著回想記憶裡的細節,這句話依然存在。我在想,歐大旭的《倖存者,如我們》表達的正是這樣的一種「羞恥聽起來的聲音」,但完整的句子應該是「不應該(必)羞恥而羞恥,聽起來的聲音」。

我想問自己,做為一個作家,我們的寫作能讓一些人感受到這點。

是嗎?

作者簡介

現任東華大學華文文學系教授。有時寫作、畫圖、攝影、旅行、談論文學,副業是文學研究。

著有散文集《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》;短篇小說集《本日公休》、《虎爺》、《天橋上的魔術師》,長篇小說《睡眠的航線》、《複眼人》、《單車失竊記》、《苦雨之地》,論文「以書寫解放自然系列」三冊。

曾六度獲《中國時報》「開卷」中文創作類年度好書,入圍曼布克國際獎(Man Booker International Prize)、愛彌爾‧吉美亞洲文學獎(Prix Émile Guimet de littérature asiatique),獲法國島嶼文學小說獎(Prix du livre insulaire)、日本書店大獎翻譯類第三名、《Time Out Beijing》「百年來最佳中文小說」、《亞洲週刊》年度十大中文小說、臺北國際書展小說大獎、臺灣文學獎長篇小說金典獎、金鼎獎年度最佳圖書等。作品已售出十餘國版權。

吳明益專訪:

《苦雨之地》,太初有字──重新定義小說的可能:專訪吳明益

細節打造的聖殿──吳明益《單車失竊記》

《浮光》吳明益:最初之火微小而明確地被點燃

延伸閱讀

回文章列表