福爾摩斯第一次見到華生的時候,還未交談,福爾摩斯就「發現」華生是阿富汗戰爭的退伍軍醫。此後有無數次,大偵探抽著菸斗慢條斯理說:「我看到的東西你都看到了,可是你沒有『理解』。」接著他抽絲剝繭解釋,眼前這些雨傘鉛筆袖扣,是哪些更大圖像的證據和線索。

讀者通常覺得這類機鋒很有趣,嗯嗯,因為你不是當事人──我就永遠搞不懂華生或其他名偵探助手為何從不發脾氣。這種「解謎」,擺明在侮辱凡庸之輩的有限智商吧?

所以我們突然明白了,「推理小說」有種區隔於「真實世界」之特權:在無數偵探文學作品中,榮耀高貴的「理性」才是無數殘忍謀殺案件發生的原因。原本在真實社交中的禮儀跟體貼,諸如顧慮同事朋友面子、不對人說教、不可有罪推定、不該顯露「你怎麼還沒想通」之輕蔑等等,恰好是偵探的天才頭腦完全不去考慮的。

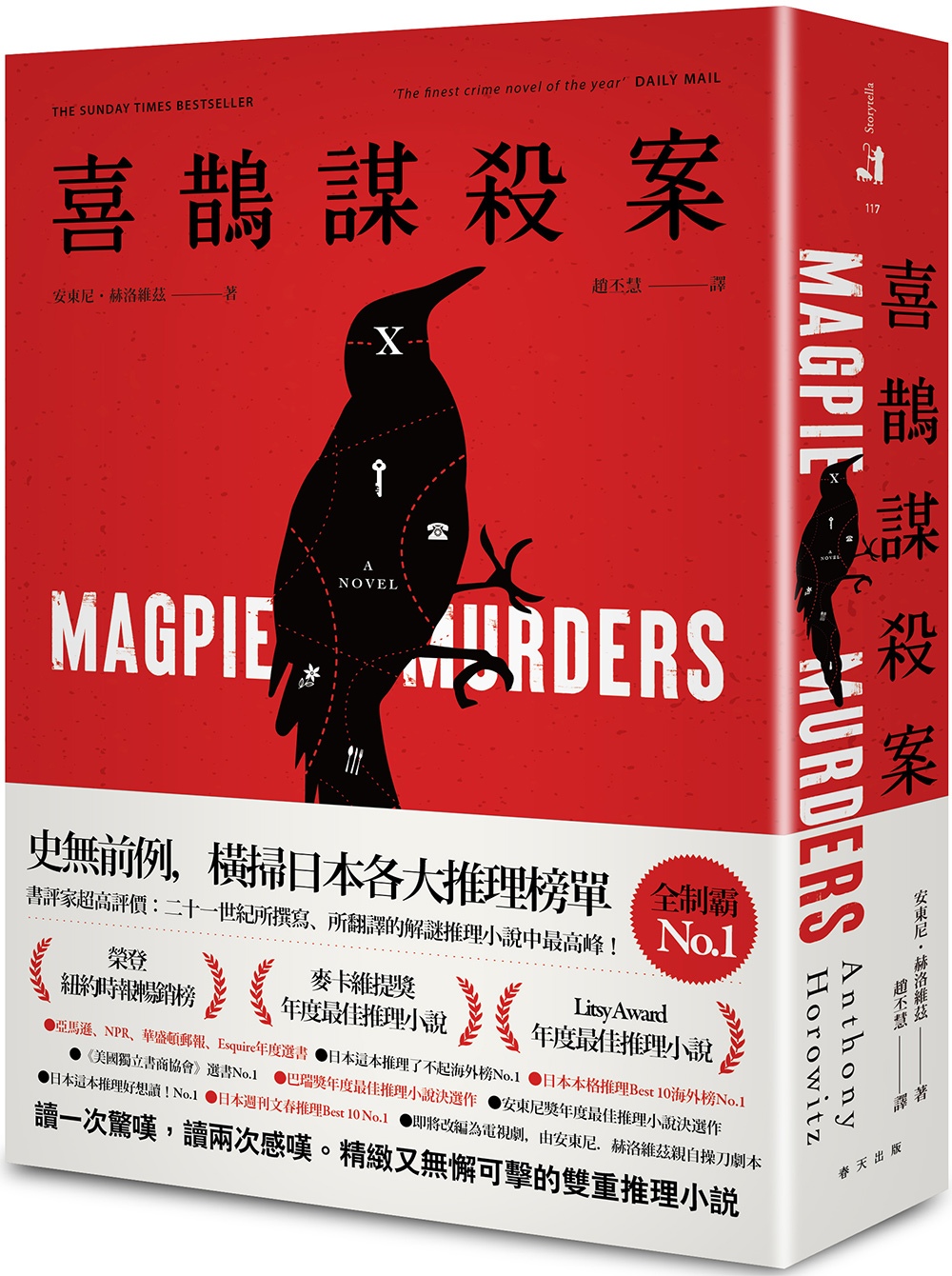

這種在偵探文類中從不明說的「傲慢」態度,恐怕是英國王牌推理作家安東尼.赫洛維茨(Anthony Horowitz)這本《喜鵲謀殺案》所要解剖的主題──如果,有位推理小說家試著挑戰「理性至上」這一偉大的前提呢?書中有某位熟悉英國文學的角色如此質問:「(這種爛小說)用8萬字來證明兇手是管家?」他認為推理文學是為了娛樂而生,核心訊息說穿了根本一文不值。

不過,可不是人人都有資格指責推理小說「內容空洞」,除非你已經把統治這種文類的複雜技藝玩弄於股掌(例如,生動的角色形象、不可告人的陰鬱念頭、經典的草包警察和天才偵探、命案後續充滿戲劇感的層層遞進,當然還有機關算盡的密室殺人或完全犯罪)。《喜鵲謀殺案》敘事之老練狡猾,絕對讓讀者看完以後自暴自棄:嗯嗯,作者你真的很會!我們就像功能在於分攤房租的「室友」華生、永遠盯著古畑任三郎車尾燈的今泉巡查,你就盡情訕笑平凡人低功率的意識中樞吧!

且讓我在不暴雷的情形下,粗略勾勒本書輪廓。本書有兩個部分:

- 第一部分,是典型的鄉間謀殺案,推理小說黃金時代的名偵探來到小鎮,找出連續殺人的背後真兇。這裡是同名書中書「喜鵲謀殺案」的劇情。

- 第二部分,是書外「現實」的出版社編輯終於拿到了「喜鵲謀殺案」手稿,真是好看!問題是,手稿缺少了公開推理解謎的最後章節,就在此時,寫作事業極度成功的該書作者竟然厭世自殺了!為了找出殘缺手稿,「編輯」只好冒充偵探,調查「作家」死亡真相,以挽救財務困難的出版社。

好了,老練讀者會說,這不就是二十世紀已經被看膩寫膩的後設謎題嗎?文本交纏現實、文本重組現實。可是哪有這麼簡單!《喜鵲謀殺案》在精神上很像東野圭吾的傑作《單戀》,兩書的「推理」都指向了社會科學層次:暢銷通俗作家渴望成為嚴肅文學巨匠、生理女性身體居住一個男人的靈魂──真兇與殺人動機反而屬於無關緊要的問題,「解答」繫於我們處身的意識形態體制。

本書的書中書,也叫「喜鵲謀殺案」。這部分如果把作者名字遮起來,不騙你,你八成會認為是阿嘉莎.克莉斯蒂的某本自己居然還沒看過的作品。但是本書的第二部分,好了,下面有半雷(別慌,不會告訴你兇手是誰)──卻暴露了推理作家這種職業的不可告人陰私。

真正的「犯罪」恐怕是……在前面已經暗示了:書中「作家」打從心底不屑推理文類,他想要成為的文學家是《魔鬼詩篇》的魯西迪、《長日將盡》的石黑一雄。請注意喔,這件事情在推理小說世界裡要比任何謀殺都更邪惡──怎能有推理作家暗戀純文學?這豈非瞧不起整個推理文類?

更討人厭的是,本書讀到一半左右,讀者「在理論上」就可以發現這個「惡劣犯罪」。赫洛維茨把這件事情當作小說背景設定,直接寫好幾次給你看。可是你又跟華生醫生、今泉巡查一樣犯蠢了,「我看到的東西你都看到了,可是你沒有『理解』」,福爾摩斯總這樣說──還在斤斤計較誰是兇手、又用怎樣詭計殺死推理作家的你,根本不知道本書的「兇手」絕非「答案」。

表面上,「作家」是《喜鵲謀殺案》的受害者,但這本「推理小說」的隱密核心,更在於「作家」的傲慢狂妄,這一點,給予了他身邊所有人謀害這位自大自私雙性戀肥豬的超級正當動機。

正因為從沒用嚴肅態度對待自己的推理作品,所以書中「作家」簡直渣的要命:「致敬」推理前輩名家、「抄襲」寫作班成員的殺人詭計、在讀者前千方百計隱藏真實身分、把親友的隱私醜化後改造為小說人物。書中有這段情節,當「編輯」跟「作家」生前包養的年輕小狼狗談起這系列大受歡迎的小說,小狼狗在酒意催化下承認:「那個笨蛋助手──那就是我」。「作家」把自己對情人的輕蔑就這樣告知全世界讀者。

所以,到底是什麼創造了(書中第二部分)命案的兇殺動機?正是「作家」自己的扭曲人格。但這人格情有可原,少年時「作家」專注於嚴肅文學,卻從未得到肯定,當他自暴自棄隨便寫了一本通俗小說後,立刻爆紅。「作家」心中滿滿恨意哪,他不甘心。

所以,《喜鵲謀殺案》寫的是一個非常特別的受害者,一位鄙薄推理小說的推理作家、一個忘恩負義的爛貨。

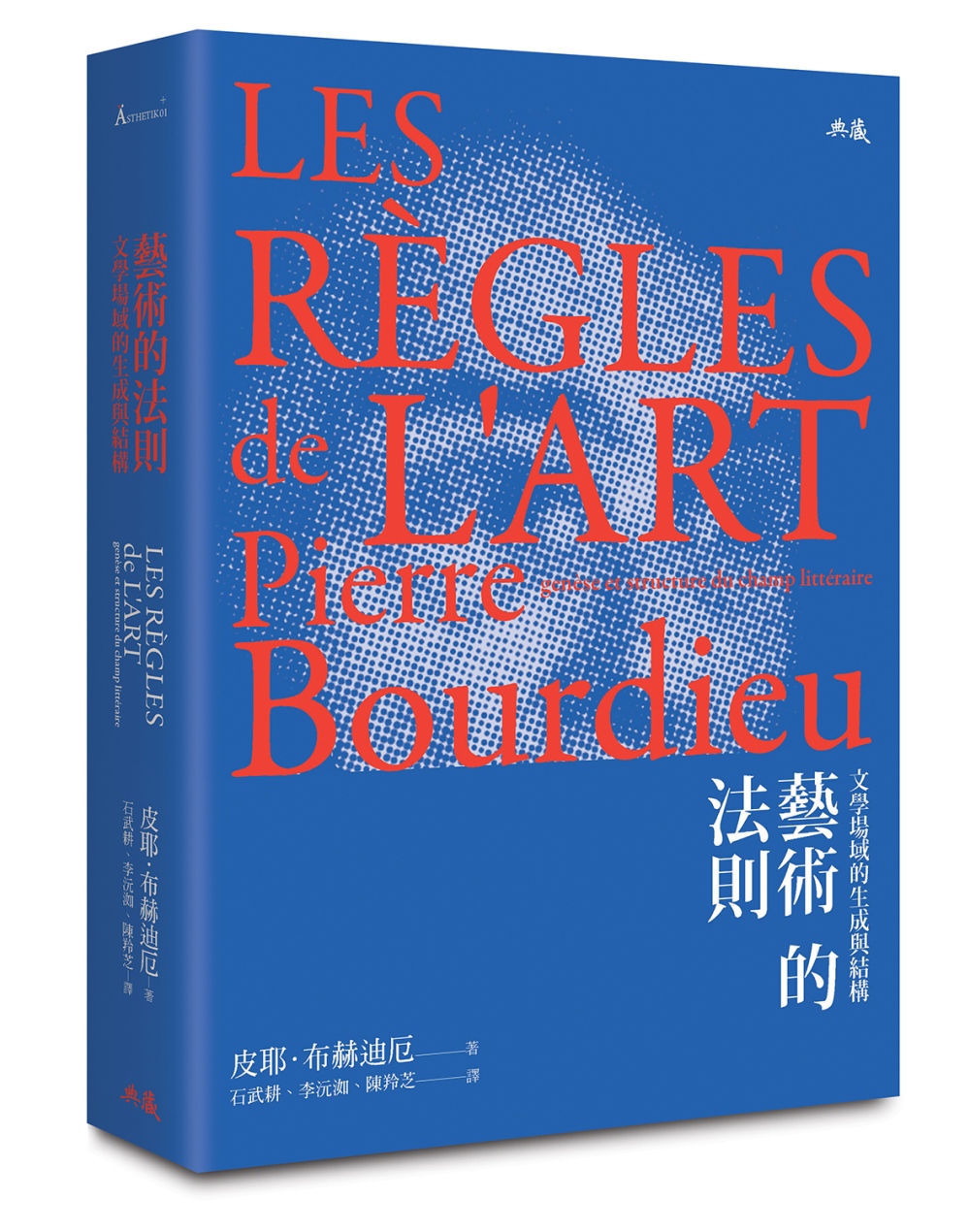

身兼罪犯與受害者的「作家」,為何瞧不起推理小說呢?社會學家布赫迪厄(Pierre Bourdieu)在根本天書的經典著作《藝術的法則:文學場域的生成與結構》早就講過了,衡量作家成就的「文化聲譽」有著跟市場銷量剛好顛倒的運作法則,好的文學有多麼深刻偉大,其商業迴響就該有多麼慘澹荒涼。反之亦然。書中這位卑劣「作家」對此法則了然於心,他很清楚自己的巨大成功意味著藝術追求的絕對失敗。

從技巧面來說,《喜鵲謀殺案》在同一本書內,示範了「推理文學」的兩種思路:

- 其一是,正統派的偵探視角,如何把重重詭計剝除,還原命案現場;

- 其二恰好相反,是書卷外的「作者」與書卷內的「兇手」所共謀的視角,如何讓各種既成現實成為障眼法、引導偵探或讀者走上推理歧路,從而迷失了真相。

可以說《喜鵲謀殺案》是將在推理文學史留名的那種作品,它在自身文類的規則中巔覆了自身文類的視野。推理「敘事」真的是對世界的理性分析?非也非也,本來無事的世界,硬要拼貼起來誤導你、欺騙你,這就是被編造出來的、我們稱為「推理小說」的那種陳腔濫調。禪宗老公案了,不是旗子、也不是風。施主啊,你的心在動。

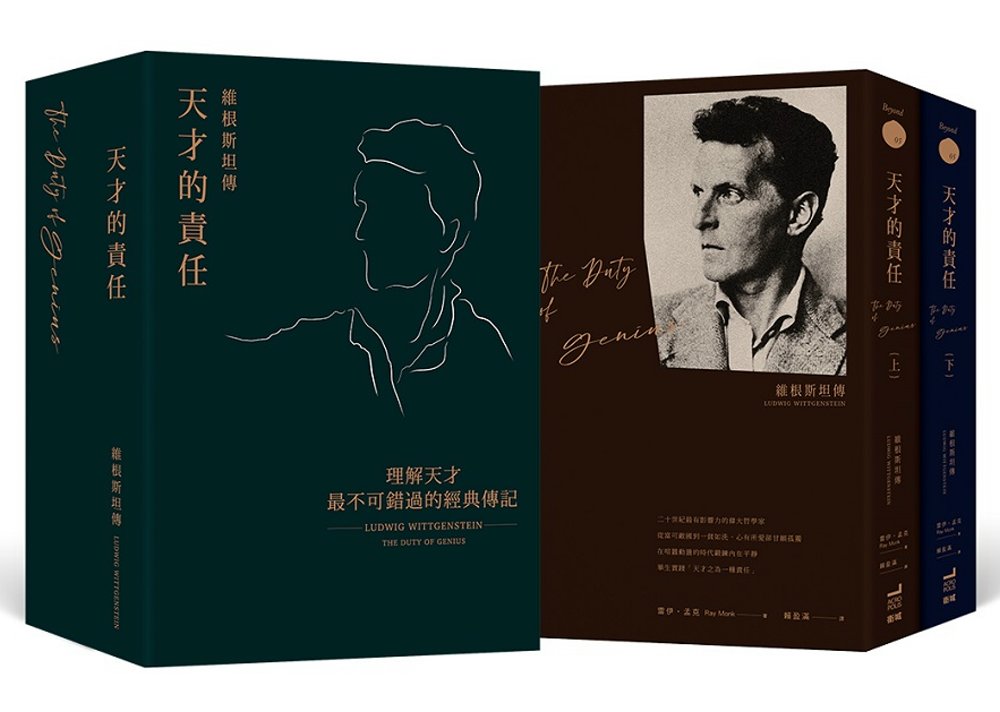

也許還有件逸事,可以稍稍安慰這本小說裡,其純文學追求到死都沒被滿足的憂傷「作家」。哲學家維根斯坦(Ludwig Wittgenstein),公認人類歷史中最聰明的大腦,他是狂熱的推理小說讀者,反而瞧不太起所謂「純文學、高雅藝術」。這是巧合嗎?福爾摩斯也是差不多這種個性。假如書中「作家」知道這件事情,會不會就對自己的「推理文學成就」感到釋然?──不知道耶,關於人類的莫名其妙心理動機,顯然還需要另外一本超級厲害的推理小說才能夠解答!

延伸閱讀

回文章列表