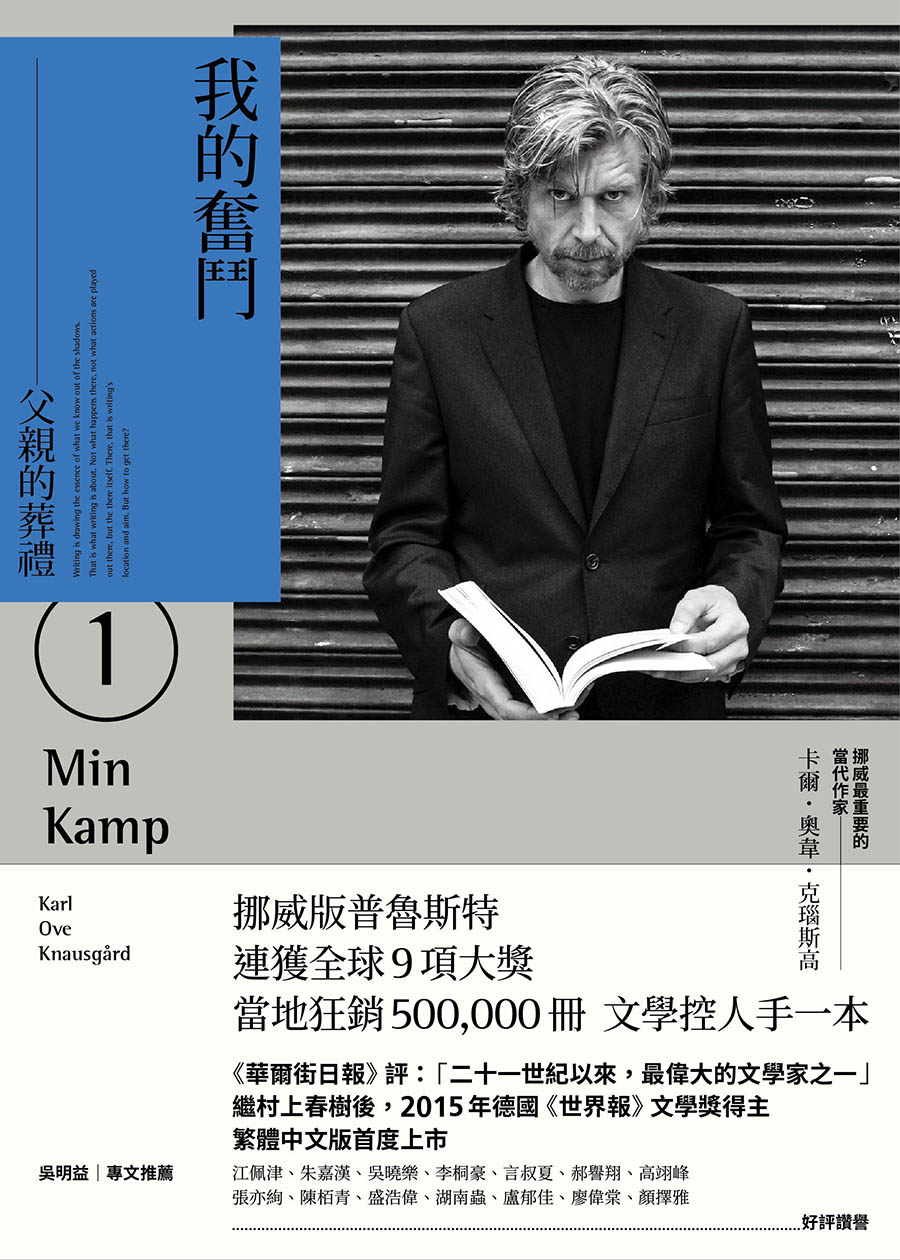

翻開《我的奮鬥:父親的葬禮》,作者卡爾.奧韋.克瑙斯高在第一部分的開頭就寫了「死亡」。他寫的死亡是我沒想過的──「其實只要死者躺在那裡不礙事,就毫無理由這麼匆忙行事,他們也不可能再死一次。」

克瑙斯高寫的死亡極其理性,何必將那些死亡的軀體匆忙搬走?何必將那些軀體排除在公眾視線之外?為了合乎禮儀?但死亡對我們來說其實並不陌生,在這世界中我們身邊環繞著死亡之物──廢棄的燈盞、毀朽的門把、爆開的水管、折斷的樹枝……不論是人工之物或自然之物,無處不充斥著死,那麼人們為何要將人的屍體藏於暗處,再為屍體舉辦明亮的葬禮?讀到這裡,我以為這是克瑙斯高對死亡的看法,對死亡儀式的質疑,我想著他對死亡怎麼能夠如此理性?最後我才知道──他是透過寫來分析他父親的死,告訴自己:這不過就是生命中一個自然的環節,僅此而已。

但整個準備葬禮的過程,他一直在哭。可是他在接到電話獲知父親死訊的那刻,他卻又說,「我沒有什麼感覺。」甚至還閃過「我父親死了,我在想著我從他那裡得到的錢。」「我無法控制我想的事情,抱歉,但就是這樣,可以嗎?」

克瑙斯高對父親「真正的」感覺究竟是什麼?我忍不住一直去想。而這似乎也是克瑙斯高想問自己的──「對我來說,爸爸是什麼呢?」「一個我巴望他死的對象。」「那所有這些眼淚又是為了什麼?」

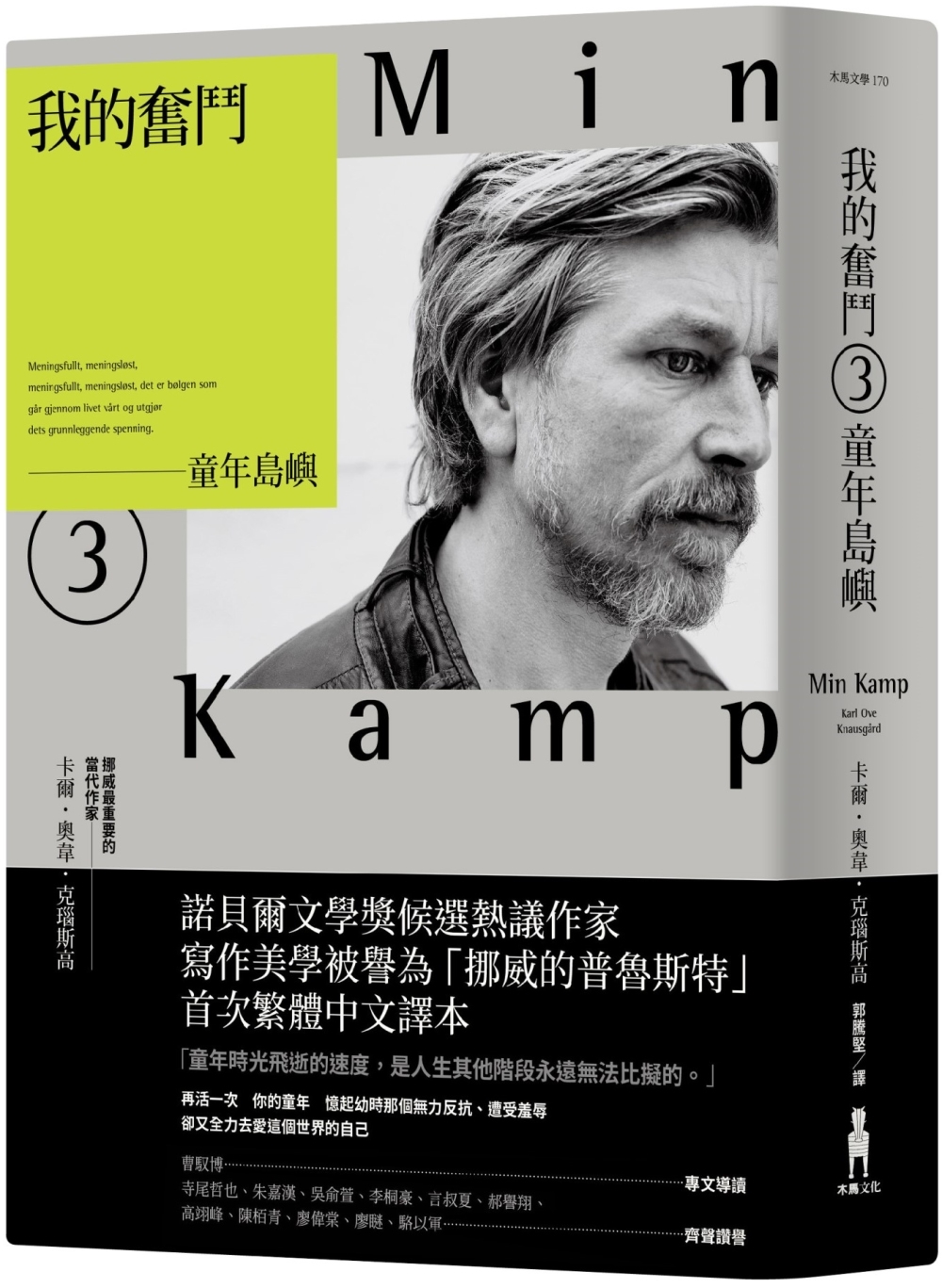

問題問了,不一定有解答,也不會有正確的答案等在那裡。那麼為何要書寫?為何要將那樣細那樣真實那樣難以說出口的事寫下?克瑙斯高寫到那棟父親生前與祖母同住的屋子,我倒抽了一口氣,那棟瀰漫著腐敗的屋子,充滿屎味尿味以及一切令人不敢直視的畫面,讀到這裡我對伴侶說,第二部分進入正題了,「很好看」。說完「好看」的當下我意識到這就像說《房思琪的初戀樂園》好看一樣──我怎麼能說出「好看」?怎麼能對他人的痛苦說好看?怎能對他人的不堪說好看?但我確實又感覺我讀著克瑙斯高在清理洗刷那棟被他父親糟蹋的屋子時,我想像著如果是自己會如何面對這樣的處境?我讀到他祖母喝酒喝到失去自理能力,他的祖母怎麼可以在看著自己的兒子酗酒酗到死掉後,自己也落入這樣的境地?而她其他的孩子以及孫子,怎麼可以讓一個八十多歲的老人家活得如此不堪?我發現我有所疑惑,有所批判,然後在疑惑與批判後我繼續讀下去,我讀到更裡面的──無關是非對錯,而是無法歸類的情感與思考。

身為一個讀者,我謝謝克瑙斯高寫了這部書,但被他寫進「自傳小說」裡的親人,我想可能很難對他說出謝謝?

克瑙斯高是自己書中的主角,他的爸爸、媽媽、哥哥,他的祖母他的叔叔以及他的伴侶,都被他寫進了書裡。《我的奮鬥》共有六卷,《父親的葬禮》是第一卷,出版後因寫作內容過於真實而遭受親人反對。而這樣的一部自傳小說在挪威大賣50萬冊,這是否代表人們都有窺探他人隱私的欲望?還是人們因為讀到作者真實的書寫,進而連結到自己的生命?

「作家是家庭裡的炸彈嗎?」克瑙斯高認為是,他同意「當作家出生在一個家庭中時,這個家庭就完蛋了」這個說法。那麼,這代表他承認自己的寫作帶給親人的傷害嗎?那麼我呢?我在寫了《滌這個不正常的人》之後,我是否也認為自己是家裡的炸彈?寫作者並不是為了當炸彈而寫,而是不得不寫,因為他無法對平靜海面下的暗流視而不見。但當他寫出來時,那些真實便成了炸彈──嗯,不是真實本身是炸彈,而是「掀開」讓它成為炸彈──真實一直在那裡,掀開才使得原本看似平靜的關係被點燃,得以進一步去認識真實。

但什麼是真實?書寫者的真實與被書寫者的真實一致嗎?為了真實而令人受傷值得嗎?取得對方同意之後就真的能不避免傷害嗎?在《滌》出版前,我努力取得家人的理解與同意,但一直到後來我才真正明白,某些難以言喻的心理狀態並不會因為願意彼此理解就能不造成傷害。

那麼寫作者該為了避免傷害而不去寫嗎?寫作者是不是把寫作擺在生命中很前面的位置?是不是可以超過親情與家庭?

我感覺著自己在寫作中的自以為是、矛盾、樂觀與悲觀。樂觀的時候我期待著被家人與所有的人理解我為何書寫,並且沒有任何一個人受傷。悲觀的時候我認為書寫一點用處也沒有,不僅沒用還造成他人痛苦、自己痛苦。克瑙斯高是否也曾經如此?但最終他選擇出版,而我也是。在反覆矛盾游移之後,最終我選擇了寫,選擇被讀見。

寫作有如此偉大嗎?寫作高於親情嗎?每個寫作者各自的選擇不同,我無法替他人回答。而寫作者在選擇之後,必須也只能自行承擔結果所造成的所有「好」與「壞」, 儘管很難做到真正的承擔。作者簡介

大學讀了七年,分別是工業產品設計系與新聞系。

認識「玩詩合作社」後,創作底片詩;認識《衛生紙+》後,持續寫詩。

2015年出版詩集《沒用的東西》。

2019年以《滌這個不正常的人》獲選為台北文學獎年金得主。

認為生命中所有經歷都影響著創作。

現寄居東部,一邊寫作一邊教學。

【OKAPI專訪】「真實的去認識一個人吧,然後,再多知道一些。」──專訪廖瞇《滌這個不正常的人》

延伸閱讀

回文章列表