我攀梯而下。

一階一階又一階

氧氣滲透我的身體

藍色的亮光

人類空氣中

清淨的微粒子。

我沿梯而下。

腳蹼令我顛簸

我像蟲蟻般爬梯而下

沒有人在旁邊

告訴我何時

已經進入大洋。

——亞卓安.芮曲(Adrienne Rich),〈潛入沉船的殘骸〉

廢船與潛文本

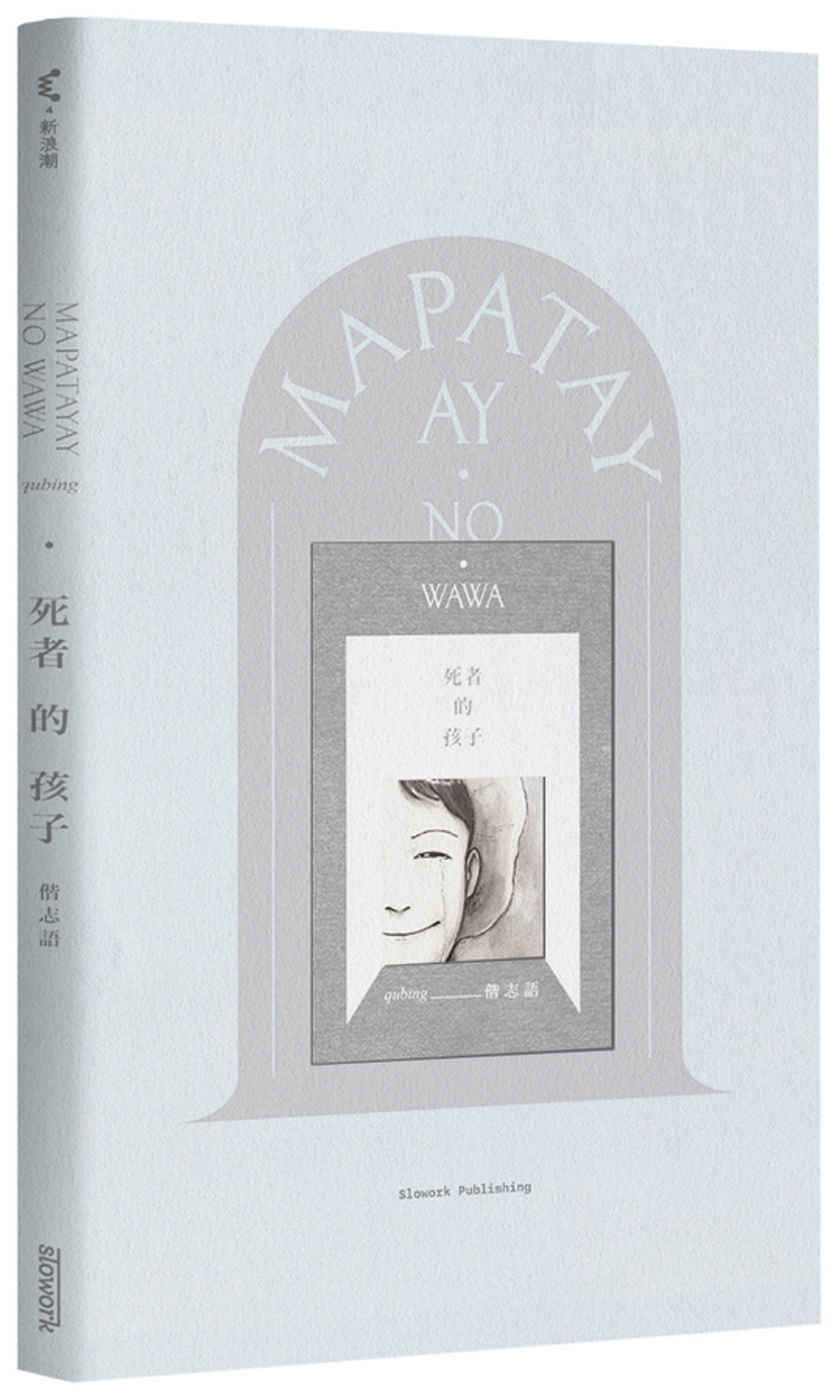

偕志語的第一本圖像小說作品《Mapatayay no wawa 死者的孩子》,從一間夢中反覆現身的屋子起頭,收尾(或再度游離)於一片海。一如海的深邃、親密與神祕,環繞全書的主題(父子、故鄉、記憶、死亡),也在帶有陰鬱氣質的灰黑色調與溼潤筆觸下,相互渲染與波動。志語曾提及,有幾部作品啟發了《死者的孩子》的創作,其中之一是俄國導演安德烈.薩金塞夫的電影《歸鄉》,同樣也是關於父子、故鄉、記憶與死亡的故事。離家12年的父親突然回到了弟弟伊凡與哥哥安德烈的身邊,嚴肅近於冷酷的父親,帶他們前往無名小島度假,也在路途中一次一次地「放生」他們——生命即叢林。其中一景,兄弟在島邊划著小船探險,遇見一艘龐大如巨鯨的廢船。船體上的黑窗就像骷顱的眼眶,哥哥安德烈將頭探入其中,呼喊了一聲。此時他們仍未知曉,父親與父親的謎團,會以什麼樣的方式與他們相會與告別。

《死者的孩子》裡也有一位謎樣的父親,以及汪洋與野地,活路與公路,生者與廢墟剪輯成的世界。可供敘事者回憶之物,則是已知與未知、可見與不可見的混合。「當兵的時候,我經常夢見那間屋子。」生活在都市的「我」,與父親的記憶總與返回東部老家的公路相連,然而多年之後「誰想得到?他過世以後,我到他曾津津樂道的場景裡待上一年。」

這部創作的起點與野心,或可連結至志語的個人經歷:他成長於三重,祖父噶瑪蘭族與祖母阿美族的血緣,父親佛教信仰與家族基督教信仰的衝突,乃至從「臉孔」開始的原住民身分的追索、父輩部落青年的勞力輸出但……他與他的作品,意圖或可能回應的,顯然不僅止於一趟清白、清晰的自剖。畢竟不知道的事很多,看不見的事更多:它們誕生於現實,復以夢境或幻視的型態在書中存在與交會,例如海中的送葬樂隊,遊蕩於日夜的野狗。當他想像大伯一代部落青年來到台北從事木工的勞動經驗,海面與鋼架交錯,「海把人從外面帶了進來,再把人用馬路運送出去。」此類抽象與現實的移動貫串全書,大至生與死,小至軍營內擊飛蟾蜍。志語的回返之路(地理的與心理的),是陸路也是水路。在全書開頭,開啟一扇門的場景也已暗示這種曖昧:是推開門走入水裡,或者是走入一間有海的房子?

是推開門走入水裡,或者是走入一間有海的房子?(圖/《死者的孩子》內頁)

是推開門走入水裡,或者是走入一間有海的房子?(圖/《死者的孩子》內頁)

未知的真實以夢境或幻視的型態在書中存在與交會,例如海中的送葬樂隊。 (圖/《死者的孩子》內頁)

未知的真實以夢境或幻視的型態在書中存在與交會,例如海中的送葬樂隊。 (圖/《死者的孩子》內頁)

房屋同時也是父親的化身,記憶的替身。裡面藏著不知何時開始變化的信仰、身分、語言、距離。屋內的巨大暗影,陌生吶喊,或不知如何考證、近乎幻想、當父親尚未是父親的史前時代……當我愈要看,父親的身(生)影就愈縮小塌陷,一如故鄉。

畫面與殘骸意味它們擁有前生,但還原或許不是唯一的途徑。他是把(各種意義上)的「進退維谷」具現化了。推進與退縮的同等艱難,或來自記憶與死亡顯現予生者的恆久考驗;但水上水下的猶疑徘徊,卻高度根植個人與家族的遷移與身分體驗。在《死者的孩子》中,某種「去」定義(既要嘗試,也要去除)的特質,乃至於「潛」文本(潛在或潛入)的執念,形成了張力與壓力。志語是記憶的潛水者,即使我們並不完全知道,他是要去,還是要回。

海中,生物

文章開頭引用芮曲的詩〈潛入沉船的殘骸〉,亦是攜帶各種抽象與具象工具的人,下沉至時間與意識中,敲擊廢船,組合水與血管流速的過程。水中不能久待,但不得不下沉。《死者的孩子》曾提及一次學潛水過程中的失戀,以及人在水中「平壓」的方式,「耳朵啵一聲,然後海的聲音會被自己腔體內的聲音淹沒,好像自己的腔體突然擴大,包覆了自己一樣。」我對潛水一無所知,但我被志語描繪的「平壓法」吸引:記憶若同樣有其巨大的水壓,創作是不是平衡它?志語在他最早的創作提案中,說明他想要描繪的:「還有時間的無情,因為我覺得眼睛還是擁有騙人的能力。」這句話讓我反覆地想,他是要用(能夠騙過人的)畫與眼睛,來對抗時間的無情?或是要以畫,反過來暴露我們如何被眼睛與時間所矇騙?無論如何,《死者的孩子》是眼睛與時間的工作,潛水也是。潛水是自願朝向深處與危機,也使人聯想到誕生與亡逝、言語與意識、肉體與靈魂的昏暝交界。

《死者的孩子》裡也充滿水下與水上的動物:野狗、蟾蜍、(有糞的)雞、麻雀、龍蝦、蟑螂,甚至食物如地瓜,也摻和著人類遺體與骨灰的異想。志語的異想來自於生存與拋擲的來回。軍人打擊蟾蜍王殘酷取樂,蟾蜍王的眼神反而顯現奇異的平靜;敘事者夢見野狗帶他回家的夢,牠把自己的身體不斷延長,直到公路盡頭。現實是海,志語讓生物在人的身體周圍集合,分散,環繞,一如他筆下的狗,有人類的肌理與表情,時而凶險,時而憨傻,像提供某種預兆與警示。潛水也引發連結,使敘事者「好像也能感受,爸爸在壽豐高燒的那幾個夜晚。」水與墨的重量,讓現實產生下潛的空間。《死者的孩子》裡面並不缺乏議題,但也許更像誘餌,引導我們自主潛水,以平息殘骸的生機與威力。

軍人打擊蟾蜍王殘酷取樂,蟾蜍王的眼神反而顯現奇異的平靜。

軍人打擊蟾蜍王殘酷取樂,蟾蜍王的眼神反而顯現奇異的平靜。

潛水也引發連結,使敘事者「好像也能感受,爸爸在壽豐高燒的那幾個夜晚。」水與墨的重量,讓現實產生下潛的空間。(圖/《死者的孩子》內頁)

潛水也引發連結,使敘事者「好像也能感受,爸爸在壽豐高燒的那幾個夜晚。」水與墨的重量,讓現實產生下潛的空間。(圖/《死者的孩子》內頁)

約翰.伯格在《班托的素描簿》中,提及一次修復畫作的過程。那是1922年的油彩畫,他凝視眼前畫作:「有那麼一會兒,有個時刻被保存了下來。那個時刻發生在我出生之前。有可能對過去送出我們的承諾嗎?」

在某個接近成書的晚上,志語與他(也還在潛水)的讀者共聚一室,說了他的創作與他的故事。他打開Google Maps,以滑鼠與投影機帶領我們在豐濱漫遊。他不只一次說,他想要「寫」出這個故事,而沒有說「畫」。也許他是畫,也是寫,如果今天他選擇以電影或劇場再說一次這個故事,也不令人意外。

可能因為,不只是他夢見那間屋子,那間屋子也夢見他。「是回,還是去呢」的問號,似乎仍在海上漂流,但我總想,意圖回返的,也會是保留去處的。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表