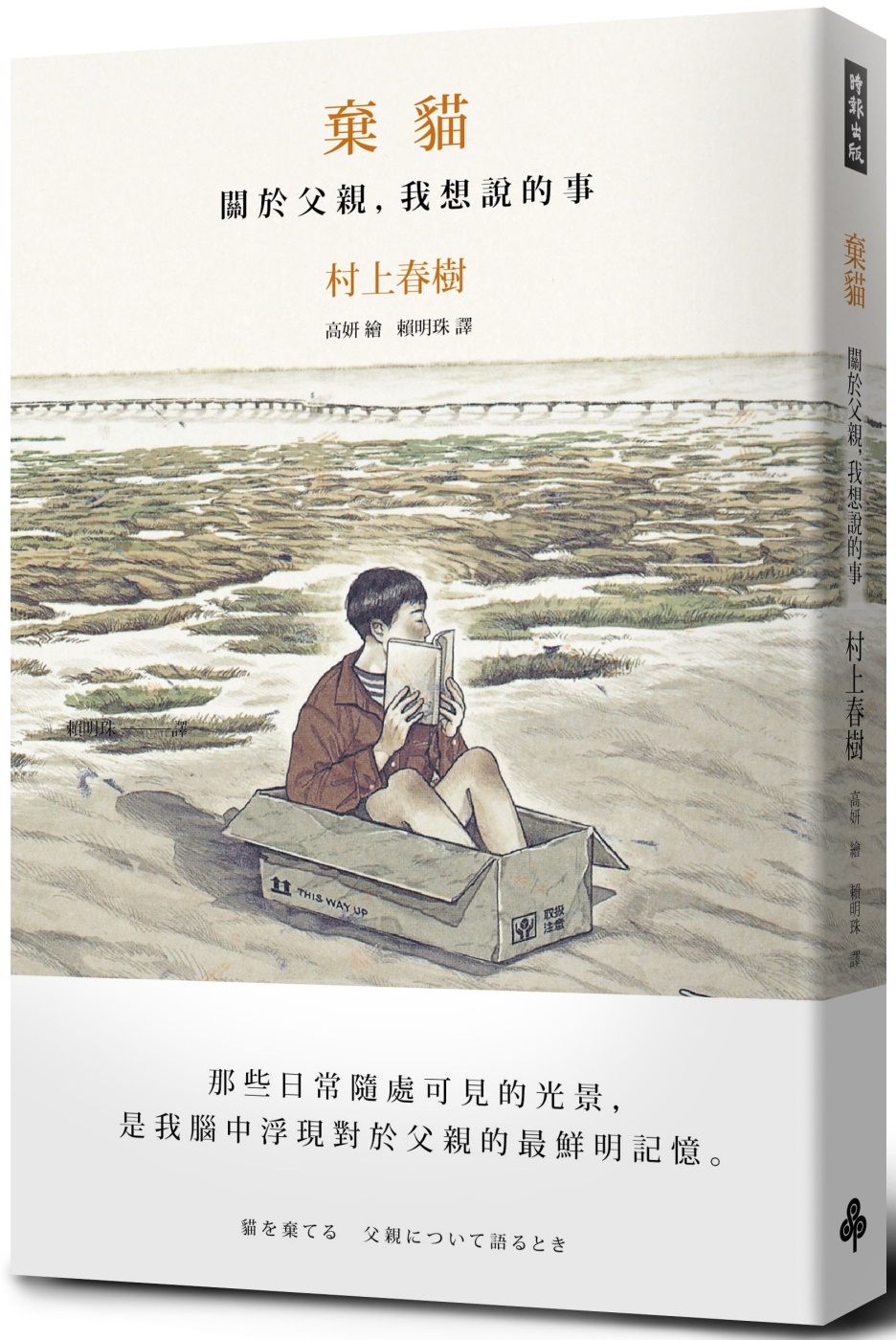

站在《棄貓》的基礎上回顧,信手捻來皆端倪──

〈東尼瀧谷〉裡,東尼的父親婚前去上海表演伸縮喇叭,躲過了中日戰爭和太平洋戰爭,戰後莫名被中國軍方關進監獄,又僥倖逃回大空襲後的東京,雙親俱亡,兄長也在緬甸戰線生死未明。成了孤兒的父親,娶妻生下東尼瀧谷。母親產後去世,父子倆若即若離,各有各的孤獨。東尼成人後娶了妻,妻子卻宿命般車禍離世,父親不久也肝癌死亡。東尼等於瞬間繼承了「孤兒」身份。

《1Q84》裡的天吾與父親在容貌、心性和志趣上大相逕庭,不禁懷疑非父親所生。母親產後去世,擔任NHK收費員的父親很孤僻,除了逼他陪著挨家挨戶收款,從不出遊。同學們不斷恥笑他。這樣的父親,二戰結束時從滿洲的開拓團撤退,差一點被送去西伯利亞集中營,回國後幹過黑市買賣、木工學徒,最後應徵收費員,晚年失了智住進療養院。

《海邊的卡夫卡》裡,母親帶(毫無血緣的)姊姊離家出走,四歲的田村卡夫卡與「簡直像是外星人」、沒有任何手足的雕刻家父親相依為命,老是「處得不好」,十五歲決定逃家去尋覓母姊。離家第十天,父親被殺害,田村從昏迷中醒來手上沾血,猛然想起,父親曾詛咒他有朝一日會弒父,並與母姊交合。他狐疑自己透過夢境殺害了父親。論者多指出,這是部伊底帕斯現代化的小說。心理學家河合隼雄卻否認,畢竟預言實踐的方式與伊底帕斯相反。恐怖的是,殺死了一個父親,還有複數的「父親」捲土重來:約翰走路、桑德斯上校、中田先生……是以,「父子和解」的試煉,永遠看不見盡頭。

《刺殺騎士團長》中,主人翁「我」在十五歲時,妹妹過世,經營金屬加工的父親陷入經營不善,開始夜不歸家,家庭生活日漸崩壞。「我」為了考美術大學,跟父親大吵一架,「關係始終沒有復原。」

「我」的同窗雨田政彥,父親是畫家雨田具彥,年少曾在維也納留學,他的奧地利戀人捲入暗殺納粹高官的事件,被送入集中營。他被蓋世太保逮捕,遣返回日本。具彥跟兒子政彥感情疏離,鮮少談心,後來失了智住療養院(類似劇情換了演員永遠演不膩)。

小時候在家,母親總是告誡政彥不能胡亂吵鬧,怕妨礙父親作畫。對政彥而言,「他並不是那麼壞的。他可能也想疼小孩,只是並不是能盡情關愛小孩的那種人。」然而二人長時間分居,「父親的存在漸漸讓我感覺陰鬱,我盡量避免接近他。」

具彥有個讀音樂學院的弟弟叫繼彥,被徵召派往南京攻略戰,三度被迫以日本刀斬首俘虜,刀鈍,彈鋼琴的雙手鮮血淋漓,俘虜無法馬上斃命,痛得滿地打滾,他忍不住吐到胃液都空了。除役後回國復學,仍擺脫不掉心理創傷,為了「恢復人性」,他在閣樓上割腕自殺。

綜合上述。個人與體制,戰爭與和平,父與子,罪與罰,可謂村上春樹生命中不能承受之難題,也是他作品中「卡夫卡式」或「杜斯妥也夫斯基式」的無窮迴圈。其中,有形而上的好奇,也有道德上的糾葛。世上無所謂絕對的好人和壞人。善中有偽善,惡中有偽惡。無非是漸層。村上春樹的父親正如雨田繼彥,參與了戰爭機器的罪行,後半生良心苛責,有意無意跟家人疏遠,遭命運的罰。

二○○九年,獲頒耶路撒冷文學獎,村上致詞說道:「以卵擊石,在高大堅硬的牆和雞蛋之間,我永遠站在雞蛋那方。」二○一六年,村上接受作家川上未映子的採訪,直言不諱指出,日本在戰爭結束時,老覺得自己是受害者,卻對加害者身份置之不理,甚至用爭辯細節事實來逃避真相,把過錯全推給軍部,無疑卸責(是枝裕和也有類似論調)。

村上不是不能同理人類在體制裡的迫不得已,但他仍有強烈的失望和幻滅,在不同小說中控訴著戰爭對個體的傷害,以及隨之馱負的罪與罰。他曾說,惡是個人,是軍隊,是國家機器,三重循環中誰是加害者、誰是被害者,早分不清。

從《發條鳥年代紀》開始,村上春樹便有意識地書寫人類的「惡」:俄國軍官和蒙古兵為了逼供,剝日本兵的人皮(俐落如剝桃子皮,依序剝開四肢皮膚,把性器和睪丸切下,耳朵削落,然後剝頭皮和臉皮,把一整張皮像晾床單那樣攤開,日本兵痛得幾度昏厥而死)、滿洲國日軍撲殺動物園、用球棒打爆俘虜頭部(像打破西瓜鮮血噴飛)、把俘虜和無辜農民推落井底,丟入手榴彈……

慘無人道的戰麾下,個人的主體性被吞沒,被利用。村上進一步藉由身不由己的日軍對話,有意無意洩露出反戰情緒:「這戰爭沒有大義可言,只是互相殘殺。說這是為了日本,我怎麼都不以為然。」

《海邊的卡夫卡》也有類似的質疑。另外還寫到,帝國陸軍在中國秘密進行有毒瓦斯和生化武器的開發;也提及了大量屠殺猷太人的納粹戰犯阿道爾夫‧艾希曼,受審時一臉無辜,不解自己作為官僚機器裡的一枚棋子何以受罰?

故事裡最驚悚的橋段是,輕微智障的中田,被迫成為「殺貓表演」的看客,貓殺手「約翰走路」以手術刀剖貓腹、吞心臟,再砍貓頭疊入冰箱收藏,殘餘肢體丟垃圾桶。村上不避血腥,描寫細膩又殘酷,不亞於《發條鳥年代紀》裡剝人皮的酷刑。

「殺貓」被隱喻為「戰爭」,兩者在發揮人性殘忍極限上,殊途同歸。中田閉上眼睛不敢直視,卻被告知:「這是戰爭啊。一旦開始的戰爭,要中止就非常難了。劍一旦拔出鞘之後,不見血是不行的。」

「約翰走路」要求中田盡快殺死自己,否則他會無止境殺貓──某種程度也在尋求解脫,就跟雨田繼彥自殺一樣,在肉體的責罰中獲得精神的贖罪。為了遏止惡行,原本溫吞善良的中田精神崩潰,「人不再是人」,成了殺戮的禽獸,把手術刀刺入「約翰走路」的胸口,以殺(人)止殺(貓)。

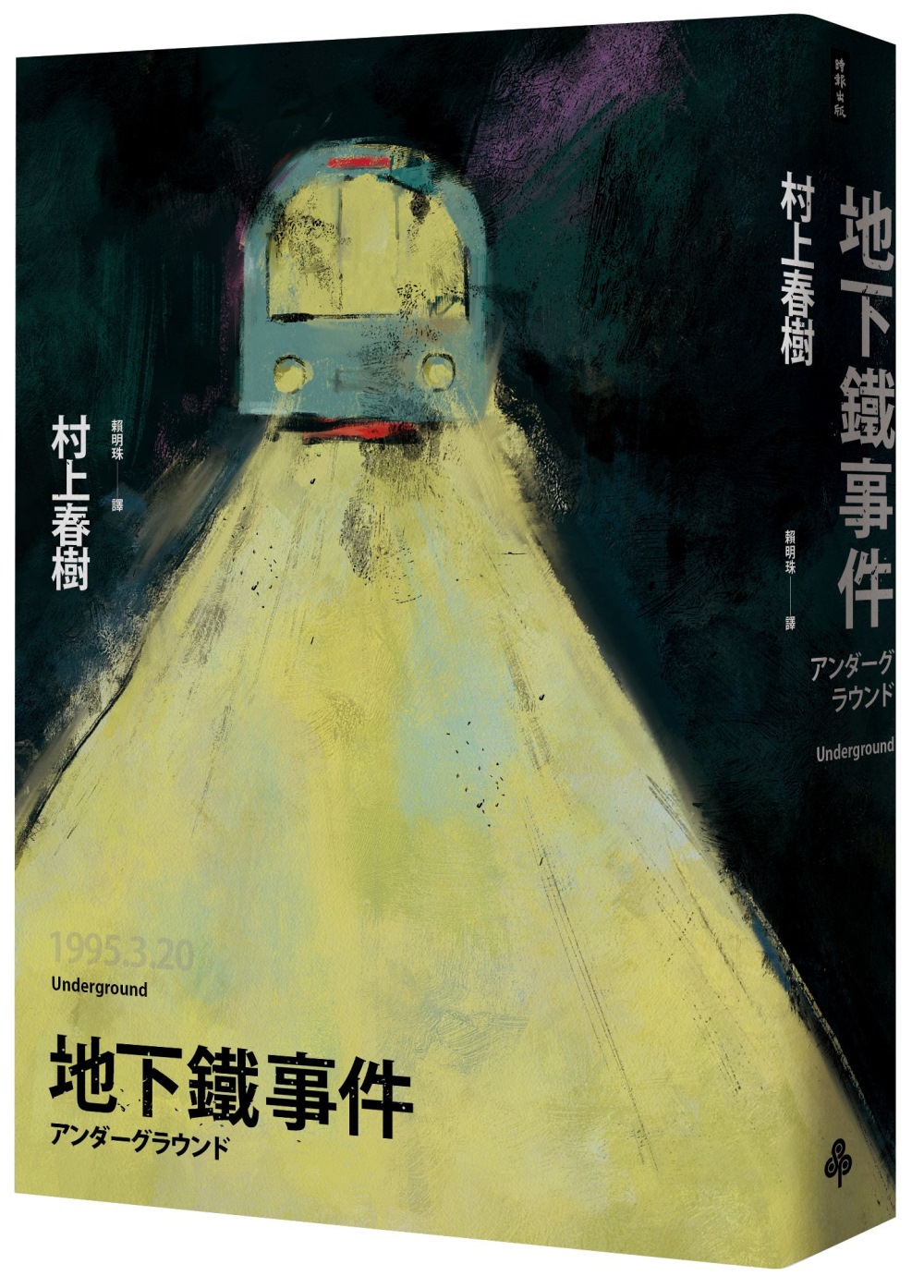

相較於戰爭體制的惡行,《1Q84》和《地下鐵事件》為一虛一實的鏡面,直擊人類被捲入神秘宗教體制,依違於邪惡勢力的矛盾。《地下鐵事件》剖析奧姆真理教的加害者與受害者的動機,企圖追問,為何勸導向善的宗教使人致罪?《1Q84》直接影射被獨裁主義支配的黑暗社會,得以篡改歷史,掉換記憶。

《棄貓》結尾,村上對歷史偶然性的追問是,戰爭可以對一個人的影響有多深,戰爭衍生的罪亦然。假如父親參與了南京大屠殺?又或者父親後面二次徵召被派往最前線,而不是後勤補給,全世界及他個人的命運有何影響?

至少寫下這本書的知名作家不存在。更不會有拜讀其書的千萬個我們。

作者簡介

【棄貓特別企劃】當他們談論......

回文章列表