近年來,由於全球氣候變遷,各地的大型災害層出不窮。光就2018這一年的東亞,就有西日本豪雨、大阪地震、北海道地震、印尼蘇拉威西島的強震、海嘯與火山爆發,以及龍目島大地震等登上國際版面的重大要聞。各種颱風颶風肆虐的新聞更是沒有斷過。災難過後,滿目瘡痍的不只有地景,也包括倖存者的心靈。

「如果我當時……」、「要不是我那時沒有……」,甚至「為什麼不是我?」有多少幸運生還的人,卻是抱持著這樣悲傷的想法,注視著罹難者的遺體呢?儘管身在「倖存者罪惡感」已然為人所知的年代,但知道不代表可以不去感覺。

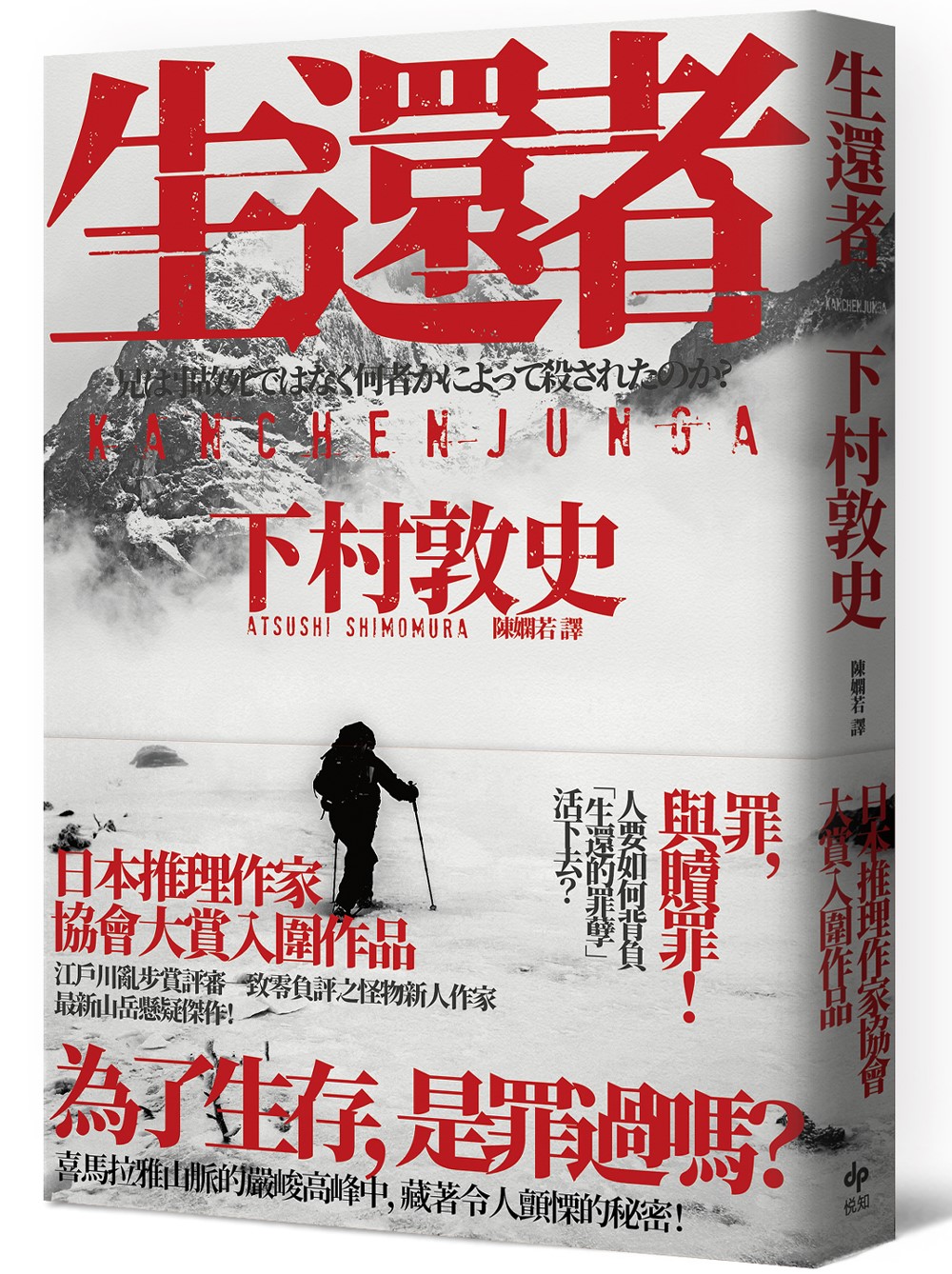

無法預期的天災都已如此讓人痛苦了,更不用說原本計畫周詳、卻不知在哪裡出了錯所發生的意外了。小說《生還者》的開頭,是主人公增田直志參加因雪崩而過世的哥哥的喪禮。兄弟倆人在四年前的「受困事件」後漸行漸遠,因而不知道為何已經放棄登山的大哥,卻突然跑到印度與尼泊爾交界的干城章嘉峰登山,一去不回。面對摯親驟逝,增田的反應和一般遺屬相差無幾:他開始責怪自己為何與大哥疏遠。在大哥的遺物中找到一段被割裂的登山繩後,增田心中湧生的愧疚,逐漸發酵成疑惑:大哥真的是因雪崩而死的嗎?或者登山隊中,有人對他懷抱著殺意呢?如果是後者,又為什麼會對大哥懷抱著殺意?更重要的,他為什麼突然又開始登山了,還是那麼困難的山?

干城章嘉峰(Kanchenjunga)海拔8,586公尺,為世界第三高峰(僅次於珠穆朗瑪峰與喬戈里峰)。(圖片來源 / wik)

正當增田毫無頭緒之時,這場山難的生還者們卻奇蹟般現身了。在記者惠利奈的調查下,增田的疑惑開始有了解答的可能。身為溯溪與攀岩愛好者的惠利奈,和熱愛登山的增田共享著「只有活在生死之間,生命才會發光」的價值觀。為了追求「發光」,他們不惜磨練自己的技術,以生命為代價,挑戰著嚴峻的自然。一開始拒絕採訪登山相關報導的惠利奈,因為過往數次接獲因採訪而結為好友的登山家死訊,從而「就算我是單人登山,平安下山時也會感覺到莫名的罪惡感,好像只有自己生還。」在這樣的罪惡感下,她選擇從此不報導相關人士的道路。若說有著親友因登山而喪命的人,都是某種意義下的「生還者」,那麼,惠利奈可說是相當激烈地以「不要有關係」來拒絕成為生還者。

由此來看,《生還者》中的「生還者們」,並不限於山難後的倖存者,更泛指稱在災難後倖存,或因自己的經歷相對幸運而感到負疚感的人。小說中,四年前的「受困事件」發生於311大地震之前。於是,明明在「受困事件」中失去了心儀對象,但增田卻認為自己和地震受難者的遺屬抱持著同樣的悲傷,是「太對不起地震的受難者了,也不認為我可以哭,覺得我沒有資格。」這種可說是自己背上的罪咎感,要如何才能消除?這其實是《生還者》所要處理的最大議題,也衍生出小說的第二個主題:人與人之間的信任。

對於惠利奈來說,不和山友往來,雖然可以保護自己不成為被遺留下來的生還者,卻也同時喪失了和他人建立關係的能力。她無法信任自己能夠好好守護別人的生命,也同等地無法信任他人到足以交託自己的生命。影響所及,逐漸在日常生活中也無法建立這樣的關係──避免失去的最好方法,是一開始就不要擁有。在這樣的信念下形成的,是只剩下孤獨的人生觀。

然而身為三度「生還者」的嫌疑者高瀨,卻對這樣的惠利奈說,「……我看妳最好放棄登山。如果不能與別人建立信賴關係,總有一天會死的。」這句話,講的不只是登山,也是人生。《生還者》透過一起雪崩疑雲所描寫的,正是增田、惠利奈與高瀨這些生還者們,如何戰勝自我、克服倖存者罪惡感,重新找回「信任」以繼續生活的故事。

那麼,「信任」要如何找回來呢?我想,很重要的一點是誠實地講述。儘管所有人的生理構造相同,但思考迴路卻是天差地別。不同的動機通過不同的思考迴路,造就了不同的行動。因此,若要在不了解他人思考迴路的狀況下,便妄圖從行動去回推動機,顯然是瞎子摸象。隨著故事進展,當發現許多事件的根源都出於彼此的溝通不良時,那樣的遺憾確然令人扼腕。因此,在故事的最後,作者下村敦史安排記者惠利奈寫了一本報導文學作品,除了劇情的需要外,也是在提示我們溝通與講述的重要性,遠遠超乎世人的想像。

下村敦史之所以寫出這樣的小說,係源於出版社希望看到一本講述「遭遇災難但存活下來的『生還者』」作品。出版社為何提出這樣的想法,或許和日本自311地震以來的巨大創傷脫不了關係。如同台灣的921與美國的911,如此巨大的災難陡然降臨時,在同一個社會中生活著的人很難不受到撼動,於是在慶幸自己與親友沒有受到波及的同時,或多或少都背負著某種「倖存者的罪惡感」。

《生還者》是本為了懷有罪惡感的人們尋找出路的故事,也是保存了社會集體創傷記憶的故事──實際上,《生還者》所保存的,不只311地震所留下的創傷。小說中曾三次成為生還者的高瀨,第一次成為生還者的經驗是「小學二年級的時候,失去了家人。那小子在廣島出生長大。當時下了大豪雨,水淹到大人的膝蓋。」若我們仔細查看,大約在20年前的1999年,廣島確實經歷了一場大豪雨。這場豪雨,令日本政府啟動做為土石流對策的「土地使用管制」,成了推動日本社會體系進化的契機。關西出身的下村敦史,正好在那年從高中自主退學。年方18歲的他,對於這場鄰近地區的大災難,應該也難以忘懷吧?身為未被波及的幸運「生還者」,下村在20年後透過書寫,將這場災難安排在小說中一隅,並讓高瀨最終從負疚感中解脫的結局,也展示了他對「生還者們」最深的祝福──如同書中所言,「即使遭受難以承受的苦難,只要一條命還在,人生就會連綿的走下去。」

路那

疑案辦副主任、台灣推理作家協會成員。熱愛好看的小說。

延伸閱讀

回文章列表