每一個社會的真相會展現在兒童身上。世間最美麗與最醜陋的,也往往是兒童經歷的人事物。兒童因此不該被當成下一代,而是完全的社會行動者,他們在形塑其日常經驗中扮演積極的角色。

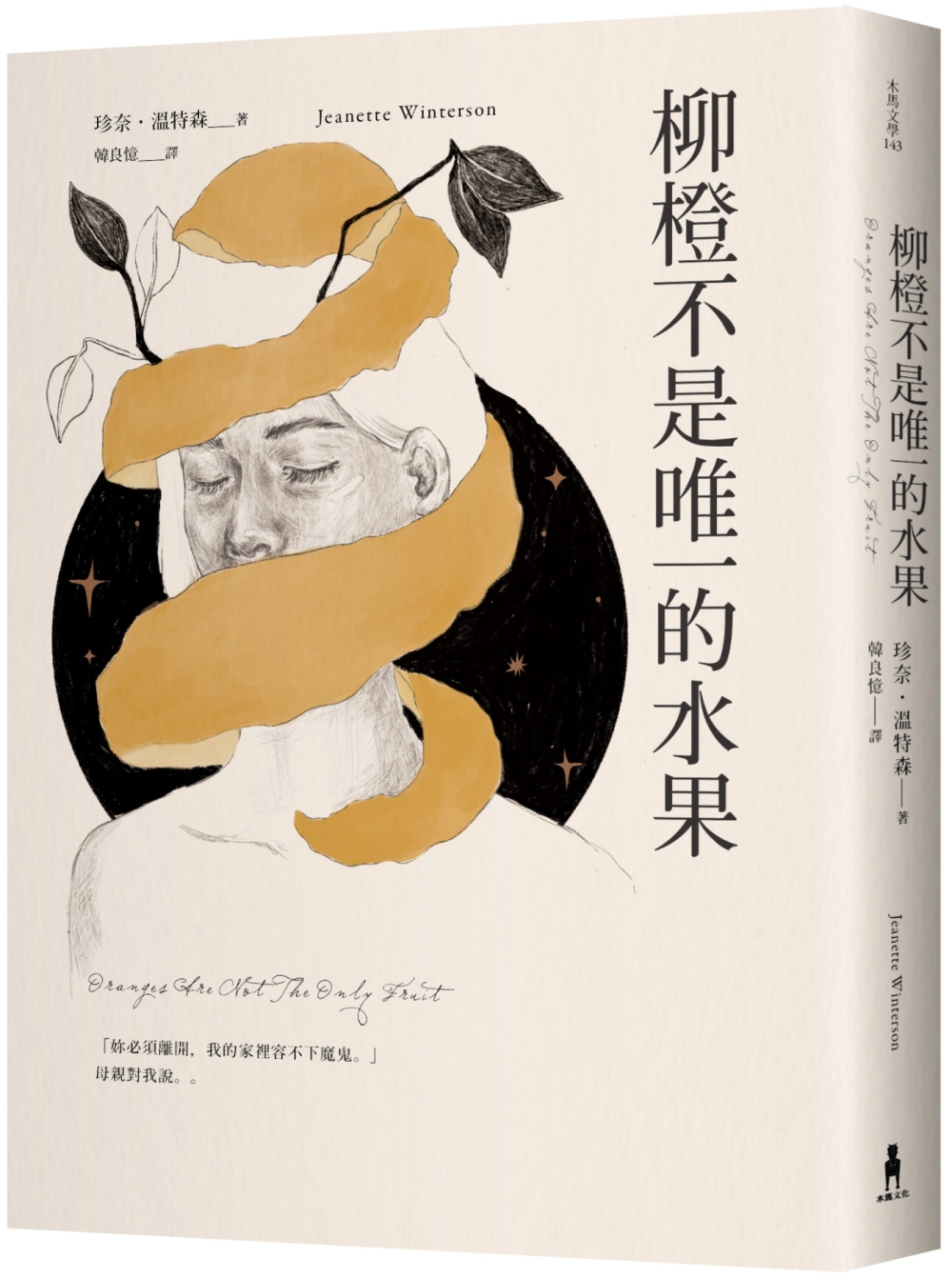

「童年,人生第一場戰役」專題評論《羅莉塔》、《最藍的眼睛》、《麥田捕手》、《柳橙不是唯一的水果》、《房思琪的初戀樂園》五本與童年有關且極度有影響力的文學作品,這些少年角色做為行動者,深刻見證了種族、性侵、階級、性別認同的世間悲劇。評論者將帶我們到小說家描述的成長現場,文學使童年抵抗具備永恆的人性之姿。

同志就在身邊,認識卻在天邊

《柳橙不是唯一的水果》是一部讓人暈眩的作品。

並不是因為它用了破碎或不安定的筆調,相反的,它的風格明晰、流暢且穩健──它更讓我想到兒童時代讀到東方少年文庫中的《小公子》,更甚於《鱷魚手記》式的內向掙扎──如果考慮到作者珍奈.溫特森筆下的佳奈,是在宗教情懷濃重家庭中成長,因為愛上同性,而被母親與教會掃地出門的少女──明明是好暗黑的故事,溫特森卻賦予了它某種「凡人即英雄」的內涵,甚至被某些臺灣讀者標籤不喜其「勵志」──我以為,溫特森的調性較其內容,更是她的僭越與顛覆所在。

普魯斯特在其長著中有番話,等於語帶調侃地表示,同性戀如果不幸,是容易得到關愛的,但若越出了這個圈圈,眾人就會難以適應而掉頭不顧。──這番話一針見血地點出主流秩序,而溫特森進占文學的方式,完全不採用典型的在櫃出櫃掙扎路線,令人想起景翔發人深省的一番話:「但是,我從來都沒有在櫃子裡啊。」溫特森與景翔的共通處在於,兩者都拒絕接受一種加諸同志「玻璃四面牆」(註1)的限制──如果說性別運動努力在破除人們的性別刻板印象,溫特森還破除了人們對同志文風文類的刻板印象。

頑固母親、慈愛艾西以及聰明的朱貝莉小姐

對於較不熟悉聖經文本的讀者來說,小說出現的人物有可能看來千人一面。然而,在敘事裡,他們的差異非常有意思。佳奈一開始說其養母是「徹頭徹尾的舊約聖經人物」,指的是其剛愎又好計較──在同時,她申戒佳奈,說聖徒的故事是「羅馬天主教的邪門異說」。在佳奈眼裡,母親雖對舊約反感,本身卻帶有舊約人物頑強的一面。

相反的,佳奈的忘年好友「見證艾西」,與佳奈母親同屬一個教會,卻代表了另一種類型。她喜愛舊約裡的先知,送給佳奈三隻小老鼠時,還不忘以〈但以理書〉中的「沙得拉、米煞和亞伯尼歌」命名,如果讀得不仔細,這個段落看起來像是宗教狂熱,但是送病後的佳奈小鼠,其實更近似慈愛。艾西最喜歡讀的章節是〈耶利米書〉──〈耶利米書〉中有句非常著名的話乃是「我太年輕,我沒有口才」。耶利米是小先知──這裡多少暗示了艾西「不以小孩為小」──不輕看小孩的傾向。

小說改編的《The Heart Is Deceitful Above All Things》

小說改編的《The Heart Is Deceitful Above All Things》

2004年,艾西亞.阿基多從小說改編為電影的《The Heart Is Deceitful Above All Things》,從兒童的觀點看待來自各方的暴力,小說原就援用〈耶利米書〉為典故,也使這個聖經章節帶有一種兒童賦權的色彩。

艾西會讀詩,講不同詩人的故事給佳奈聽,艾西看起來似乎傻裡傻氣,事實上她除了有點瘋癲智者的味道,在暗地裡,還是教會裡女同志的傾聽者與保護者──佳奈與她可能是投緣,更可能的是,艾西因為知道教會的作風,而加倍刻意守護佳奈。當佳奈母親在教會當眾公審佳奈時,艾西挺而對抗佳奈母親,因而病倒──因為艾西在小說一出場時,就是年邁的老太太,我第一次讀到這段落時,看到她病倒並不特別訝異,然而回過神來就發現,她之所以病倒,應該並不是單純的健康與年紀問題──她為佳奈等人操心已久,獨排眾議已經不簡單,何況她一發言,就「有人設法拉她坐下」。

此外,還有朱貝莉小姐。她在小說初次扮演重要角色,與佳奈耳聾一事有關。佳奈七歲時,有三個月聽不見,佳奈母親與教會會眾卻都解釋為「主行奇蹟」,是狂喜神入,是聖寵記號。直到佳奈在路上遇到朱貝莉,兩人進郵局筆談後,朱貝莉緊急將佳奈拉到醫院。佳奈母親當時正在醫院為病友祈禱,直到朱貝莉尖叫「這孩子不是充滿了聖靈,她的耳朵聾了。」引來醫生干涉,佳奈母親才退讓。耳聾事件反映了教會一味以宗教角度尋求答案的文化與危險。朱貝莉是團契合唱團指揮,但她在教會地位較邊緣──為什麼她沒有與其他人齊一心志?艾西後來婉轉地暗示佳奈,朱貝莉與他人共組生活,如果是與異性,艾西無疑會明說,所以朱貝莉不只如她向佳奈自承「有同樣的困擾」,也不只與長大後的佳奈發生過肉體親密,朱貝莉遠比她所能表現出來的,更深入地有一份同志生活。

這三個女人的同志歷史或知識,在小說中會從隱形到現形,第66頁有個容易被忽略的線索:做為「打同悍將」的佳奈母親藏起一張女人照片──很可能是她的同性舊情人。

「蜜蘭妮是主的恩賜」與「違反自然的熱情」

看到以上簡介,很可能會以為,這是一部以女同志故事為中軸的小說,然而,要充分把握溫特森的藝術,我認為,反而是要看到她架構中的其他特色。不,上述的同志故事在敘事中是點狀分布而非常星散的,佳奈並沒有一個所謂同志的小社會;相反的,家庭、學校與教會、街坊鄰居,在這所有機構與空間中「不同志」的生活,也是她人生的主要織理,她與初戀蜜蘭妮是在蜜蘭妮打工的魚攤上遇見的,蜜蘭妮對佳奈說的第一句話是:「我上班的時候不能跟朋友說話。」當時她們還互不相識,但兩人都對宣教工作有興趣。佳奈和第二個戀人凱悌約會時,也選在教會主持的招待所中住宿,所以一不當心,就被告發了。

嚴格來說,佳奈的環境滴水不漏地防範同性戀,即使沒有榜樣可看,沒有人教,她的同性愛情就還是發生了──我們大可以說,每個環境會有以不同方式發生的同性戀情,唯一相通的是,指責或挑撥的不友善,會各自結合原有環境中的脈絡,對當事人造成撕裂。每個環境出來的同志都不相同,在教會長大的佳奈,感受愛情的方式是對自己說「蜜蘭妮是主的恩賜」,這對她來說非常自然。

教會成功拆散佳奈與蜜蘭妮後,兩人仍以不同方式回歸教會。這之後發生的兩件事,很可以做為對照。為了慶祝聖誕,佳奈所屬教會要與救世軍聯合表演,但因準備了鈴鼓的會眾老是掉拍子,救世軍只願保留歌唱,要廢掉鈴鼓。(溫特森筆下的教會生活有一部分非常好看,是因為除了教義問題外,她捕捉教會生活世俗性的一面,吃喝拉撒偷聽鄰人姦淫之聲等,都絲絲入扣。)爭論之後,鈴鼓組的梅決定要退出,佳奈表示「我們全體都退出」──佳奈在她的團體中,不只有魄力,且很重義氣。

然而她被母親趕出家門之後,因為艾西葬禮在佳奈打工的葬儀社舉行,負責上冰淇淋的工作人員臨時被叫走,佳奈不得不現身會眾面前,分發冰淇淋,每個會眾包括母親,都對她表達了摒棄之情,牧師甚至對佳奈說:「妳不覺得羞恥嗎?」佳奈則回答:「不怎麼覺得。」──牧師因此率眾人離席。──兩次退席抗議,佳奈為首的那次是表示「就算鈴鼓搖得很爛,我們也不拋棄鈴鼓組」;牧師的這一次,則是只因為佳奈是同志(或用教會用語「不悔改」),就讓她連在面前出現發冰淇淋,都要讓她下不了臺──冰淇淋可沒有做成同志或彩虹旗形狀喔──在這一幕中,不只有反同得寸進尺的簡潔寫照,佳奈的伶牙俐齒與不卑不亢,也不讓聖徒風範。

從佳奈的內在需求來說,同性戀情是她核心所在,令人想起劇作家田納西.威廉斯的一段軼事,據說有次他聽說某人發現自己是同性戀,困擾到想自殺;威廉斯表示,如果有人阻止他當同性戀,他才會想自殺。──溫特森沒有用太多篇幅描述佳奈初戀時所感受到的「至福」,但三言兩語就使我們瞭解,近乎平凡的誠摯性,就與大多數順利的戀愛沒有太大差別。除了一起讀聖經或參加教會活動,是一般戀人未必會做的事之外,戀情不過就是兩人特別聊得來───話語與身體皆然。兩人之間,既沒有充滿心機的追求,也不做什麼惹人側目的舉動──如果不是被牧師定調為「這兩個孩子被魔鬼占有了」──這樣的戀情,可能持續終身,也可能隨時間變化,自然轉變型態:漸淡或是分手。──無論哪一種,都可說在自然發展的範圍內,就是情感歷程罷了。

然而,牧師利用權威身分暴力介入,馬上就將兩人一併摧折了。張愛玲〈金鎖記〉裡面有名的那句話,「她覺得她這犧牲是一個美麗的,蒼涼的手勢」,當年曾惹傅雷批評張愛玲缺乏反抗性,其實名句有個脈絡在前頭,手勢主人是十四歲的長安,張愛玲這樣寫道:「她不能在她同學前丟這個臉。對於十四歲的人來說,那似乎有天大的重要。」──青少女特殊的自尊邏輯才是張愛玲的焦點──蜜蘭妮在牧師面前馬上承諾「棄絕這項罪惡」,為什麼?明明她之前比佳奈更不懷疑兩人戀情的正當性。為什麼?因為每個少女都多少有點「姜長安」──蜜蘭妮無法招架侮辱帶來的羞恥感,她不是因為戀人或戀愛而感到羞恥,她是因為被侮辱而感到羞恥。所以她與長安相類,想要迅速斬斷侮辱──幾乎不計代價。

蜜蘭妮與佳奈初遇時,蜜蘭妮就對自愛異常敏感。佳奈對她說了三句話,她都不答,因為她不想讓其他人誤會「她在工作時聊天」──循規蹈矩的好孩子特質,使她比佳奈更容易被成人控制。反觀佳奈,她從小就有一點「不要臉」。每次小學老師給她差別待遇,她甚至不惜批評其他人,來證明自己的價值──她還會自比為被侮辱的偉大藝術家透納。這是韌性與幽默感的特徵,是她後來能挺過磨難的內在資源,也是作者贈予讀者的獨門成長配方。

在兩人戀情被斬首示眾之前,兩人有段非常美麗而淒涼的對話:

「妳想這是不是一種違反自然的熱情啊?」我曾經問她。

「感覺起來不像。芬奇牧師說,那是種很可怕的感覺。」

同志就在身邊,認識卻在天邊

「違反自然的熱情」這個表達,貫串了《柳橙不是唯一的水果》這部小說。第一次出現時,是在第一章。佳奈常去買漫畫的書報攤,是兩個女人開的,「我很喜歡她們,常跟母親講起她們」──有天她們問佳奈想不想同她們一起去海邊玩,佳奈興奮想去,但母親除了阻止,也不肯說明,甚至不許佳奈再回書報攤。佳奈後來聽到母親講這兩個女人,就說她們「懷有違反自然的熱情」──佳奈以為這是在講「她們賣的糖果裡摻了化學物」。

「書報店那兩個」,媽媽們把她們當成女兒要避免的未來,但是也有人喜歡她們,認為沒人可打包票她們有何不對。兩個「宛如女同志」的女人,跟佳奈母親等人會同乘一輛公車,也會同在一家咖啡店裡──可能就是近在咫尺的一對女同志,面對面時,佳奈母親還會接受對方請吃的馬卡龍,實際上,卻在能力所及之處,抹殺她們同志性質的「可認識性」。──佳奈生活的環境中,原來存在許多「負向標籤」的詞語指稱同志,甚至像「不聖潔」說的也可能就是某人愛同性。汙名有兩面性:它是存在的痕跡;但它也是試圖抹去存在的痕跡。在芬奇牧師口中,則又會跟魔鬼擺一起。朱貝莉小姐問佳奈「為什麼不小心一點呢?」──這是假設佳奈「知道同志是什麼,也知道處境艱危」──然而佳奈壓根不懂。因此在朱貝莉與佳奈「同志/類相認」之前,我們會看到負向標籤的奇妙作用。

牧師問佳奈:「妳否不否認妳用一種夫妻之愛,在愛這個女的?」這句話如果不是在逼供的脈絡中說出,其實也差不多就是「同志婚約」的意思了(與證婚詞不遠),但是「正面的修辭放進了負面的脈絡」,這就弄得佳奈暈頭轉向──如果牧師是在言詞上給了佳奈陷阱,母親的出賣則是在「肉體層面」──佳奈之後決定開始唬弄牧師等人,除了因為她被母親監禁,也因為她「兩天沒進食了」。母親餓她。──屈服就有肉吃。

佳奈母親反覆運用這策略,佳奈第二次被告發時,連佳奈父親也沒晚餐吃了。如果是脾氣較壞的父親,恐怕還會聯手制裁佳奈。幸而佳奈父親生性散漫。佳奈母親明知道佳奈沒地方去也沒錢,還是趕她──這裡的意思就是,相信佳奈會留下來,受不住虐待而「悔改」。然而佳奈離開了,令我們印象深刻的是佳奈身上的平和,「在家的最後一天早上,……和狗兒去散了長長的步。」──第七章〈士師紀〉用了非常有技法的時序變換,既非完全順序也非完全倒序,偶爾重覆切進同一時點,而使「離家」這一主題中,「被逼」與「從容上路」等看似不相容的元素,毫無違和感地交融在一起。

交叉詰問的互文性:何處是我同志的家?

批判父母即是成年禮。佳奈批判母親的最高峰到達這樣的強度:「如果有精神姦淫這回事的話,我母親活脫脫是個娼婦。」這個主題是非常有層次地演進的,在最初,佳奈的眼光與母親完全疊合,並不意識到「耶穌大美人」攀附宗教的另類情慾享樂──到最後,則是徹底在對立面檢視母親了。此外,這部小說另有不能錯過的企圖,展現在對互文性的設計上。八個章節分別以聖經前八章為篇名。以最後的〈路得記〉(註2)為例,在聖經中,著名且不斷被現代化的主題包括「歸鄉(拿娥美)」、「無血緣關係女人間之不離不棄(拿娥美與路得)」、「照顧貧窮弱勢(拾穗權)」、「長者為幼者謀歸宿之愛心(拿娥美為路得籌)」等等,也有說這是討論「什麼是真正的家?」的一篇。──這些主題都不會不與佳奈的同志之身切切相關。但是佳奈是路得嗎?

為什麼又覺她滄桑如拿娥美?佳奈依依的是艾西,艾西最接近拿娥美的形象,但在柳橙版的〈路得記〉裡,艾西沒像拿娥美輔導出完美結局就去世了。艾西長壽點,佳奈的際遇會不同嗎?是否現代的路得並無拿娥美作伴,取而代之的是任性的佳奈母親……佳奈母親對佳奈原始的期望,難道不是馴順作伴加上言聽計從?這樣說來,叛逆的佳奈不就「反路得」更甚「似路得」嗎?我以為,溫特森提供的並不是一種對號入座式的改寫,而更似交叉詰問的可能。而這當然使得《柳橙不是唯一的水果》潛在的論述動能,更加新穎、曲折並且源源不絕。

何處是我同志的家?文學給我們的啟示,或許不在同志如何建立自己的家,而是必須打造這個世界,令它本身就是同志的家。因為所有的人都是互相依賴隸屬的。雖然目前同志運動努力使成雙成對的同志恢復成家權,希望讓同志有更安穩的避風港,然而,根本來說,這遠遠不夠:不只是對同志不夠,對人性與社會性來說,這也是不夠的。歧視不僅是一時一地的行為,它還是一個淵遠流長的政治史,《柳橙不是唯一的水果》讓我們看到同志之中最弱小的一員,如何動用所有可能的資源,存活下來──然而,每一次佳奈與反同的對決,死亡都近在咫尺。小說尾聲中,佳奈母親甚至把對女兒的箝制,轉移成宣教事業的利基──反反同的戰役與任何反壓迫的奮鬥一樣,又難又漫長。且讓我們在堅忍抵抗的同時,不忘彼此燦爛笑顏,一如彩虹長在。

註1:這裡借用的是「玻璃天花板」的說法。

註2:在聖經中的〈路得記〉,拿娥美是個老婦人,丈夫與兒子都過世了,便想回鄉。路得是她的媳婦,卻不想與她分開。路得拾穗養活兩人。對拿娥美的家鄉來說,路得是不被喜愛的外邦人,但是波阿斯善待她。拿娥美憑著經驗與知識,促成路得與波阿斯的通婚。後來路得生下兒子,眾人都視與拿娥美無血緣關係的小孩是拿娥美的至親,這個故事出現了較以感情自主成立的家庭型態,使其受到囑目與討論。

(本文轉載自衛城出版《字母LETTER:胡淑雯專輯》)

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表