每一次的「文學閱影展」都是一種召喚。召喚觀眾翻開書頁,召喚讀者走入戲院,召喚所有人在電影中看見文學之美。閱影展以文學為題,藉由改編作品、作家專題、等各種文學電影的展演,召喚觀眾在影像的魔力中更進一步找到文學的底蘊。2018年文學閱影展展演巴布狄倫到三島由紀夫的經典電影,邀您一同由不同角度看文學。

閱影人│張鐵志

作家,文化、政治與音樂評論人,同時也是媒體工作者,參與創辦《報導者》、擔任《政問》主持人與主編,任《彭博商業周刊/中文版》創刊總主筆,亦擔任香港《號外》雜誌總編輯暨聯合出版人等。著有《聲音與憤怒:搖滾樂可以改變世界嗎?》、《時代的噪音:從狄倫到U2的抗議之聲》、《燃燒的年代:獨立文化、青年世代與公共精神》等書。

狄倫的少年時期在明尼蘇達,那是搖滾樂的195O年代,他也喜歡民謠、鄉村樂,喜歡各種音樂。他在廣播中聽到不同音樂蘊含的這個國家土地上廣闊的聲音。等到他去念明尼蘇達大學時,在明尼亞波利市有一個屬於他們的格林威治村,叫Dinkytown,這裡有許多咖啡屋,有爵士與詩歌朗讀,有經常性的民謠表演。狄倫經常混跡於此,並在這裡演唱民謠。他後來回憶說:「那裡有不安,有挫折,就像暴風雨前的寧靜……,總是有人在朗讀詩歌,凱魯亞克、金斯堡、費林格提(Ferlinghetti)……,像魔法一樣……每一天都像是星期天。」

狄倫年輕時混跡於Dinkytown,一個充滿爵士、詩歌、民謠之處。(圖/截自Dinkytown網站)

狄倫年輕時混跡於Dinkytown,一個充滿爵士、詩歌、民謠之處。(圖/截自Dinkytown網站)

他在後來的採訪中說:「我完全愛上垮掉的一代、波希迷亞、咆哮那群人,這全都是聯繫在一起的。」「凱魯亞克、金斯堡、柯索(Corso)、費林格提,他們是如此神奇……他們對我的影響就如同貓王對我的影響一樣。」《在路上》(On the Road)也是他離開明尼蘇達州,決定前往紐約的原因之一。「我猜我要尋找的是我在《在路上》所讀到的東西:尋找大城市、尋找速度和聲音……。」

於是,1961年1月,他來到了曼哈頓,這個一切正在發生的城市。他將在這裡改變民謠,並且讓垮掉的一代和其他的詩歌進入他的血液,讓他成為搖滾樂的魔鬼與天使,徹底改變搖滾樂,不,是改變整個流行音樂的想像。

在紐約,狄倫進入一個色彩斑斕的美麗新世界,他不再是一個充滿浪漫幻想的少年,而是一個不斷吸收知識、熱切探索世界的青年藝術家。在之前的五○年代,垮掉的一代作家們在這裡的咖啡館飲酒讀詩、聆聽爵士樂,帶有左翼民粹主義色彩的民謠也在同樣的咖啡館或者華盛頓廣場熱情歌唱,思索如何改造世界。

狄倫說:「民謠場景和爵士場景是非常緊密的。詩人讀詩時,我會在底下聆聽。我的歌曲與其說是受到書本上的詩影響,不如說更是受到詩人搭配爵士樂的朗讀。」這一段說出了狄倫最重要的文學特質。人們對他的歌詞作為詩的文學成就或許有所歧見,但沒有人會質疑,當他的文字配上了他的音樂,整個世界會為之暈眩。

他的歌詞寫作不僅深受垮掉的一代影響,還受到其他的文學啟蒙與養分──或許太多了,因為他太用功了,不論是對美國音樂、對歷史,或者對文學。

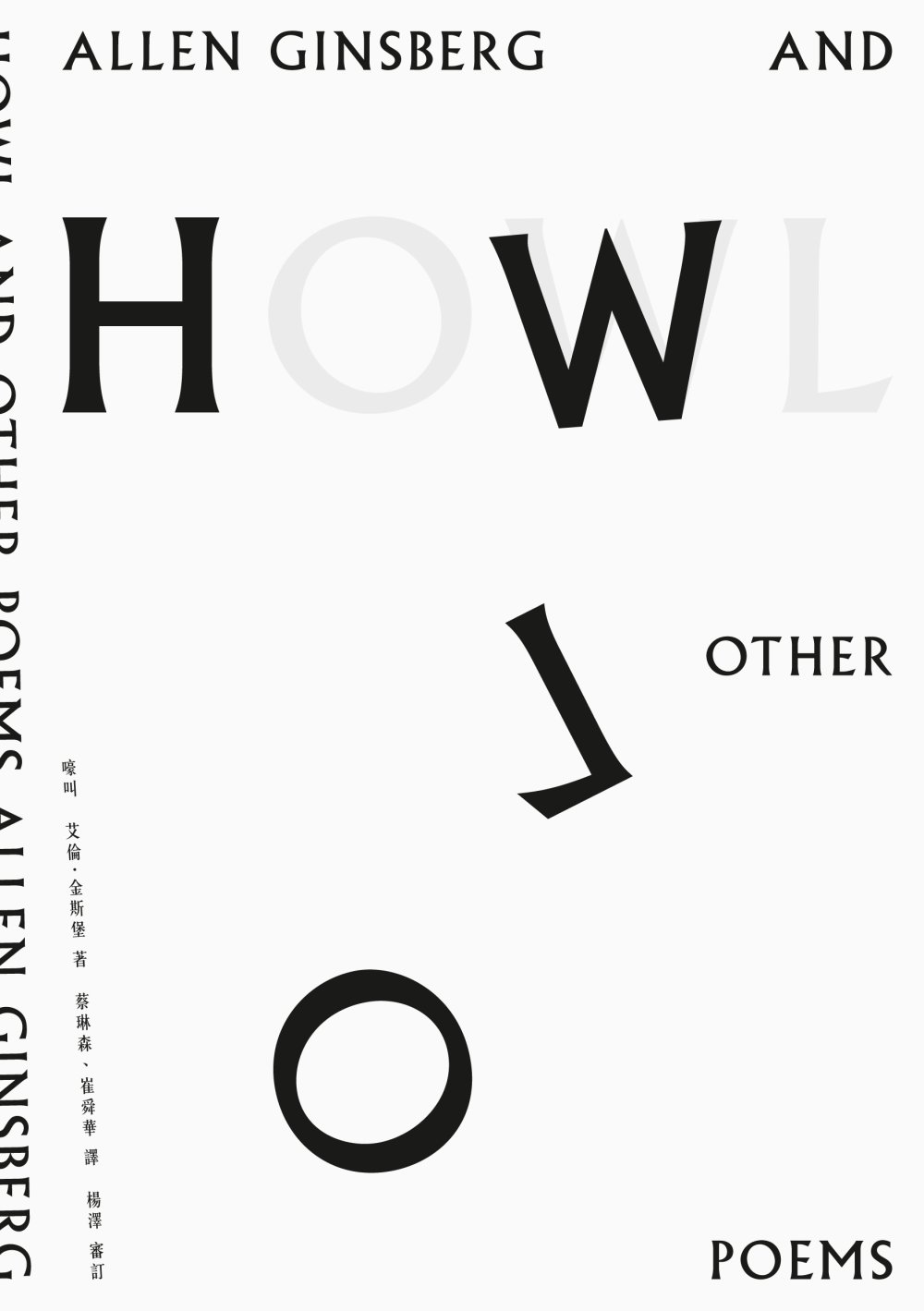

除了直接的文學影響,他更和艾倫金斯堡交往密切。當金斯堡第一次聽到〈苦雨將至〉(A Hard Rain's A-Gonna Fall)時,他激動落淚,認為他們的波希迷亞火炬已然傳遞給新一代年輕人了。後來更認為狄倫的音樂是「對從惠特曼到凱魯亞克這些美國先知的回應」。

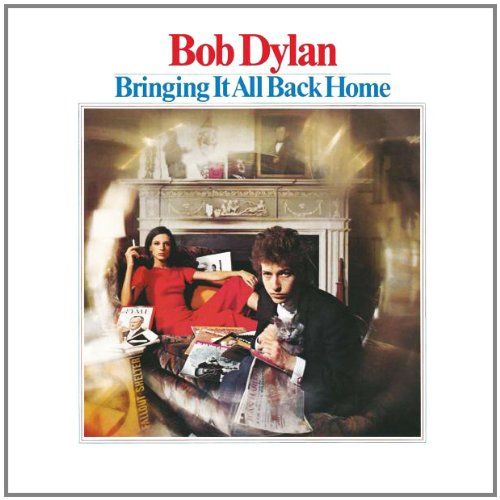

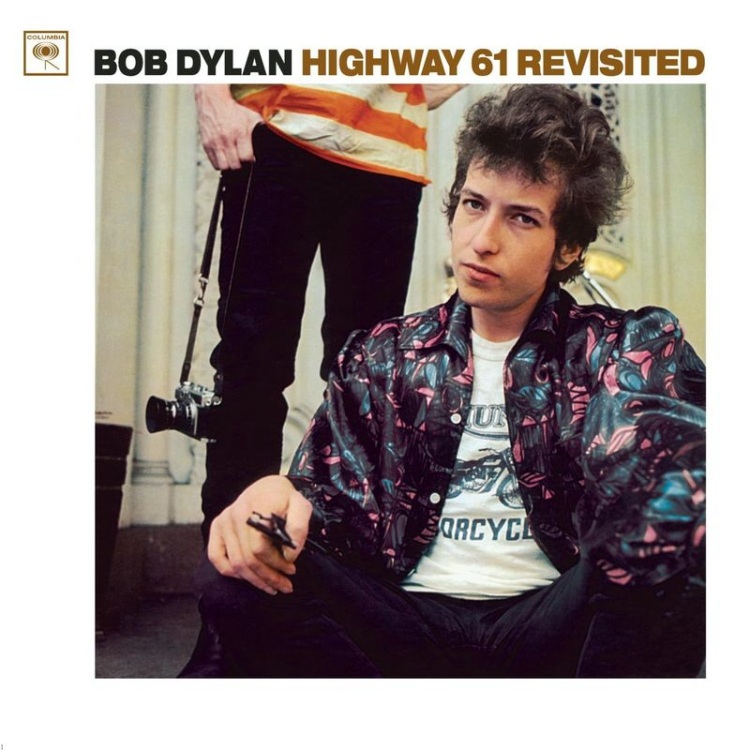

1964年之後,正好是狄倫想要告別抗議歌手的面具,想要重新探索內在自我、重新思考音樂方向的可能。尤其在1965到1966年,狄倫連續出版三張專輯《Bringing It All Back Home》、《Highway 61 Revisited》、《Blonde on Blonde》。這三張搖滾專輯一方面把搖滾樂帶到更深邃複雜的境地,另一方面他的歌詞也更充滿金斯堡式的閃光意象及其試圖對時代精神之暗流的掌握,與凱魯亞克令人無法停止呼吸的節奏感。

這兩年也正是他和金斯堡自1963年底認識之後最緊密來往的時刻。在專輯《Bringing It All Back Home》(1965)的唱片背面甚至有金斯堡的照片,唱片文字介紹也直接寫到金斯堡;狄倫1965年去英國演出,金斯堡也常陪著他。1966年夏天,狄倫因嚴重的摩托車車禍受傷,消失在人們視野中,蟄居在紐約州的胡士托小鎮。金斯堡來看他的好友,帶了韓波、布萊克、艾蜜莉狄更森的詩集和布萊希特的戲劇。

金斯堡與Bob Dylan往來密切,不僅出現在他專輯的背面,甚至跟Bob Dylan一同巡演。

金斯堡與Bob Dylan往來密切,不僅出現在他專輯的背面,甚至跟Bob Dylan一同巡演。

雖然沒和凱魯亞克直接往來,但狄倫在這段期間的創作卻和他曖昧難解。例如〈地下鄉愁藍調〉(Subterranean Homesick Blues)被視為向凱魯亞克1958年的小說 The Subterraneans 致敬;事實上,同張專輯中還有另一首歌就直接叫〈重新在路上〉(On the Road Again)。而其實在1965年3月,凱魯亞克正好出版新小說《荒涼天使》(Desolation Angels),五個月後,狄倫又錄製另一首新歌叫〈Desolation Row〉,都很「荒涼」(desolation)。這是巧合嗎?應該不是,因為不只歌名,〈Desolation Row〉和〈Just Like Tom Thumb's Blues〉中的部分歌詞都可以在凱魯亞克小說找到直接引述。

這些糾葛可以留給研究者去更多考據。但無疑的,垮掉的一代影響了狄倫對於文字與音樂的態度,而狄倫從早前的民謠時期到這兩年的搖滾時期,又帶著垮掉的精神徹底地顛覆了搖滾樂。但同樣特別的是,他也結合了來自美國更早期的民歌或藍調歌手,這些歌曲是底層勞動者的吶喊與低吟,是勞動者的真實生命經驗。只有狄倫能夠把高雅和大眾,把晦澀和流行,結合得如此好。

他構建一個又一個在超現實的迷離世界中,放進了早期民謠中描繪的那個荒蕪的、不法的、廣袤的美國大地(或者用知名評論家Greil Marcus所說的「古老的、奇異的美國」),並讓他一向著迷的不法之徒、流浪漢、強盜(這些也是早期民謠主要故事人物)成為主角。在他更多的創作中,外在世界的混亂和內心的不安被交織在一起,美國文化的碎片和人性的脆弱與憂傷都被重新拋入一個詩意的鎔爐中,誕生出新的金色光芒。於是,原本青春躁動的搖滾樂和質樸知性的民謠,被帶往一個更世故、未知、而深沈的世界,而文學也被他用吉他和歌聲,送進許許多多對世界困惑而迷惘的青年心中。

狄倫在自傳中曾說:「歌曲帶我到某個不一樣的共和國,某個解放的共和國。」三十年後,音樂家Greil Marcus會說那是一個「看不到的共和國」。或者我們也可以說,是狄倫把音樂帶給我們一個不一樣的共和國,一個詩與歌共舞的共和國。

2018臺北文學.閱影展

時間地點| 5/31(四)~6/14(四)光點台北電影院

策展主題| 巴布狄倫 ╳ 三島由紀夫 ╳ 閱讀電影的靈光

售票資訊| 5/5(六) 中午12:00開始售票,詳細售票資訊請見官網

延伸閱讀

1.【聽音樂】從巴布.狄倫得獎,看諾貝爾得主的詩與歌

2.【聽音樂】讀過《在路上》,你就知道曼波是我們大家的

3.【專欄】有些書,抗拒翻譯

4.【專欄】《在路上》譯者靠北

回文章列表