《如何書寫當代藝術》提到許多藝術書寫常見的問題,再加上文字非常的幽默,讓人有種錯覺,好像當代藝術離我們並不遙遠。書中提到的許多準則,譬如避免陳腔濫調、善用視覺性的描述,即使對於非藝術的書寫,舉凡報導、文案乃至各種非虛構寫作,也很有幫助。另外還有一些篇章是針對學術文章,譬如怎麼樣提出論據、引用資料。未曾接觸過的讀者可以由此了解學術書寫,而已經有論文書寫經驗的,複習一下也很有收穫。

▌一個概念不能說明創作者的所有作品

對我而言,最有啟發的並非一些寫作的秘訣,而是作者舉出的具體案例,說明「細緻的分辨」如何的重要。像是作者引述評論家克勞絲(Rosalind Krauss)對攝影家辛蒂.雪曼(Cindy Sheraman)《無題電影停格》(Untitled Film Stills)的評論,她指出如果是一個鬆散的評論,可能會將兩張女性被觀看的照片都解釋為一種女性的物化。但是克勞絲細膩比較之後,卻發現兩張有所差異,一張是女性自顧自的擺弄(下圖左),一張卻是有意識地被觀看(下圖右)。

左:辛蒂.雪曼《無題電影停格#2》。右:《無題電影停格#81》。

左:辛蒂.雪曼《無題電影停格#2》。右:《無題電影停格#81》。

同樣的狀況讓我想起「類型學」這個概念,在台灣我們很容易以此來描述那些反覆拍攝「同類」事物的作品,並上溯自貝克夫婦(Bernd & Hilla Becher)所建立的類型學攝影,他們拍攝工業時代的建築,譬如水塔或是廠房,然後將照片用並置方式呈現,宛如一個工業建築的圖錄;但是在《觀念藝術之後》(After Conceptual Art)一書中,卻細膩地分析貝克夫婦的類型學方法其實有「反特定時空」與「反藝術」(反納粹)企圖。他們拍攝的廠房刻意抹除了時空的線索,而圖錄的呈現方式,是一種「去藝術性」的手段。這與台灣所謂具有類型學特徵的作品,宣稱要透過這個「藝術」方法發現「區域」美學特色其實相去甚遠。

▌評論之前,藝術是什麼?

儘管《如何書寫當代藝術》解答了許多藝術書寫的疑惑,可是仍有一個關鍵問題尚未解答,而這關係到我們如何書寫藝術,就是:什麼是藝術?

作者在書中並沒有討論這件事,他直接告訴我們藝術書寫的目標是讓讀者更深刻的理解作品。然而我所疑惑的是:如果我們連藝術是什麼都尚未有一個意識,我們要怎麼把它的深刻或不深刻給傳達出來?

據我有限的觀察,台灣的藝術書寫因為不去回答這個問題,以至於出現幾個狀況:

▌說,也沒有說?

第一個常見的是,相信文字有其侷限性。創作者或評論者用一種散文的、囈語的乃至格言的方式來進行書寫。這情有可原,因為我們還沒有發展出一套成熟的藝術書寫方式,致使書寫者不免採取一種半學術半文學的筆調。但有時這種試圖建立藝術書寫的獨特性,會變質為一種「我故意不知道我在說什麼」的文體,典型的特徵就是:文章中摻雜了各種內心的、歷史的與社會的材料,卻不去梳理其中關係。書寫者也許認為這是一個讓文字「藝術化」的方法,《如何書寫當代藝術》為此提出尖銳的批評:這種書寫常常是由於恐懼之緣故。書寫者害怕的是,我其實並不知道創作是什麼,或至少我不知道如何用文字說出。

▌大師理論多多益善?

第二種是大師串流。常見的狀況就是在一篇短短的創作自述或評論當中,赫然出現上下兩千年的大師,譬如從柏拉圖到康德,從阿奎諾到阿多諾。有時,書寫者面對一些處理簡單問題的作品,也硬要扯到各種當代藝術理論,唯恐別人不知他站在藝術進化的前端一樣。我猜想,這類書寫者或許想讓圈外人覺得這個創作很具分量(通常這出現在策展人或藝廊為藝術家寫的文章);又或許,書寫者想藉此增強創作的藝術性──就算我不知道創作是什麼,但如果這個東西能夠跟這麼多討論創作的大師相聯繫,那它一定有點什麼。

另外有一個解釋,由於台灣的特殊藝術生態,許多藝術書寫者必須時時面對師長,導致他們寫的文章也像是學生報告,把知道與不知道的都放進去,深怕自己沒有進入狀況。

▌「好藝術」就是喚醒議題?

第三種常見的藝術書寫是喚醒議題。因為「創作」是什麼太複雜了,所以我們來討論創作與現實議題的關聯。譬如,一個作品之所以精彩,是因為它「喚醒」了我們對某某議題的重視;反之,如果一個作品沒有明顯的議題連結,就會被說成故弄玄虛、缺乏深刻內容──可以說,在這類評論者眼中,形式與內容像是分開的兩個項目,而一個好的創作者,就是要形式與內容兼顧,就像要求一位體操選手,要會鞍馬也要會跳遠一樣。只是這種觀點無法回答那些敗德的、全然私密的個人經驗,如何在歷史上被認定為偉大的創作,也無法解釋為何有些議題性強烈、充滿現實關懷的作品,藝術性卻非常的低。他們最終只能根據已經有意義的題材去搜尋作品的意義。

▌檢視意義的條件

那要如何避免上面的問題?《如何書寫當代藝術》其實提供了線索,作者認為,有時藝術書寫並非提出意義,而是檢視意義的「條件」。對我而言,這意味著我們應該檢視既有各種關於藝術的立場,於是會發現:不同立場會導致不同的藝術書寫。

以左右派為例,如果我們劃一道線,光譜的左邊是極端強調真實,譬如宣傳型藝術;在光譜的右邊是強調藝術自身的原則,譬如極端的現代主義,只重形式(顏料、畫布),然後排除內容,藝評家格林伯格(Clement Greenberg)可視為代表;而在中間的就是試圖兼顧現實與藝術自身的原則,中間偏左的,就像是托派的藝術觀:「藝術是基於藝術自身的原則來處理現實。」中間偏右的,則像早期藝術化的報導攝影,它被當成藝術是因為展現了一種藝術的超越性,同時,這個超越性又直接來自於現成的事物,也就是現實。

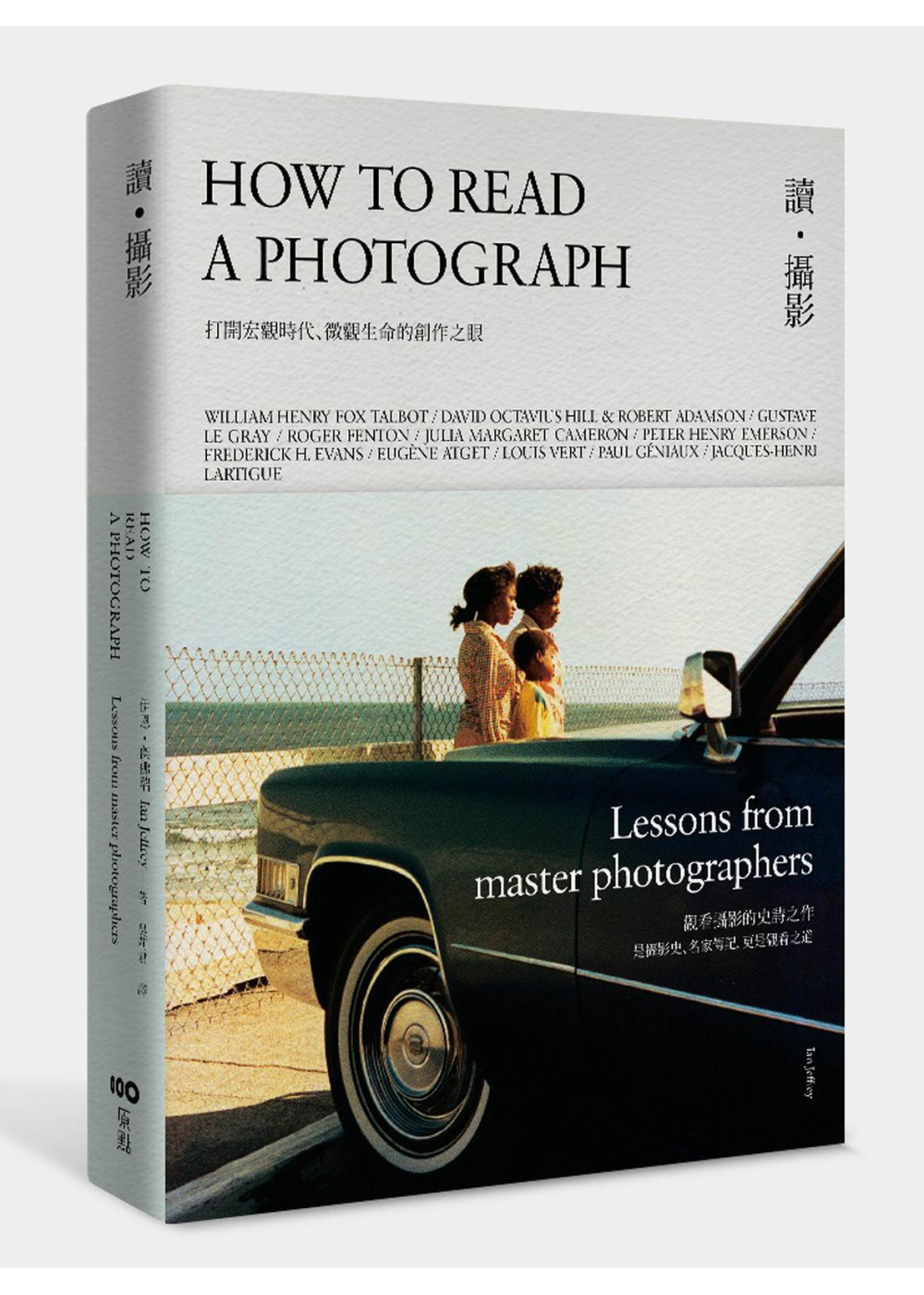

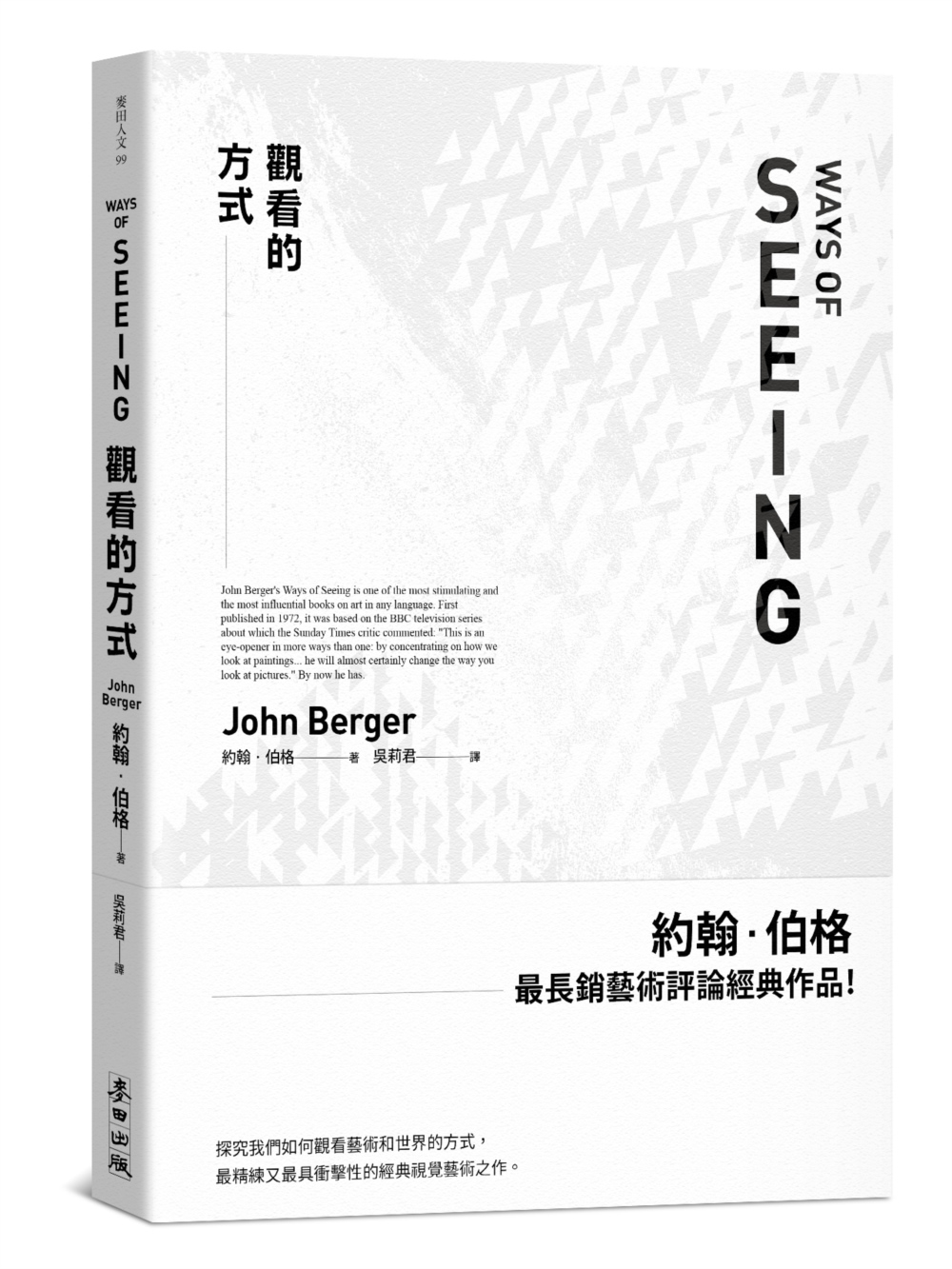

這個光譜反映在評論上,我們就會看到評論家偏重「內容/形式」、「反抗既有/連結既有」等差異。譬如約翰.伯格評論攝影往往強調生活、強調人的主體性,反對藝術的美學化,因為他想像的藝術最終是要反饋到這個人所處的世界之中;可是蘇珊.桑塔格相對而言,卻更強調幻想,而幻想其實是一種藝術自治(藝術為自己服務)的表現。又譬如,布列松在以自由主義為核心的世界中,往往被推崇為表現人類普遍處境的大師,但在伊恩.傑佛瑞(Inn Jeffrey)這位左派攝影評論者看來,這類「宏觀的企圖不容易表現為攝影,因為攝影的本質是自然主義。」他的《讀.攝影》就是一本很值得一看的攝影簡史,我永遠記得第一次看到有人罵布列松是如

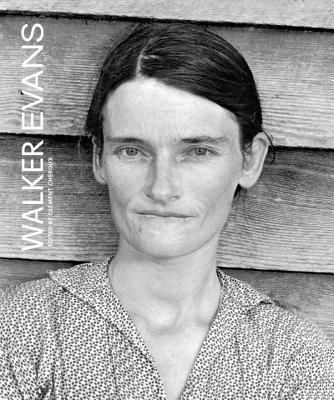

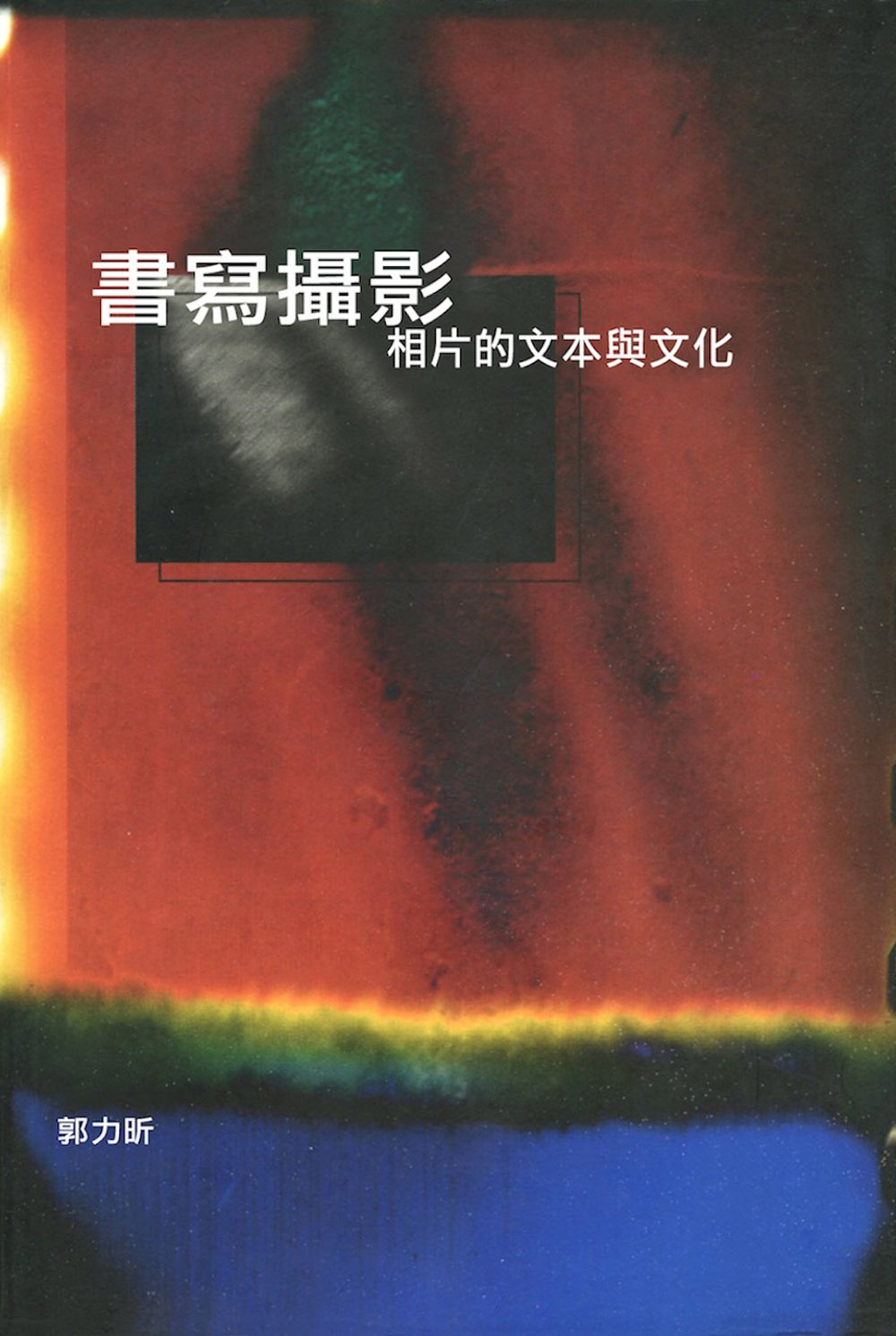

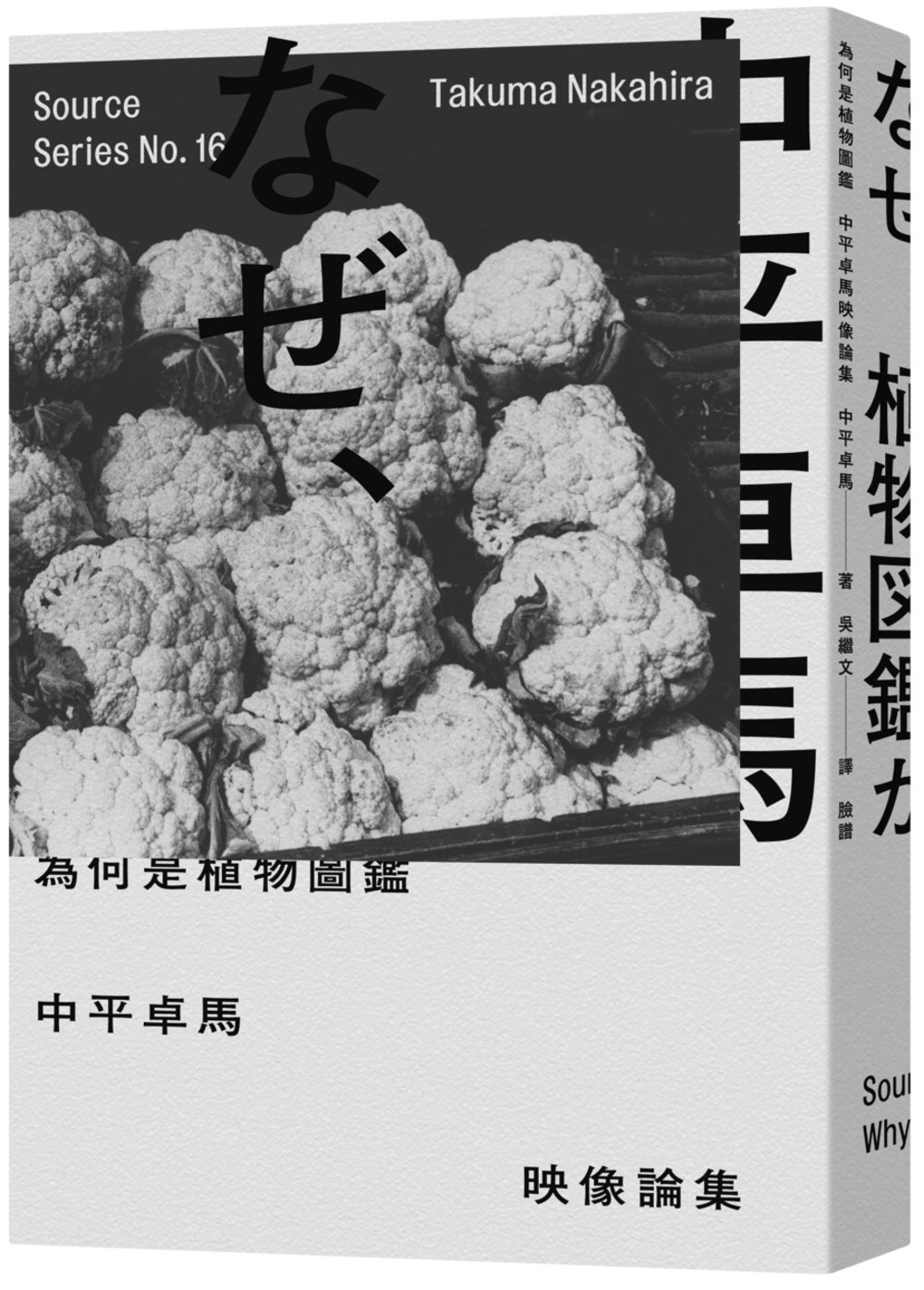

有時候,這個光譜看起來不是那麼明顯,譬如攝影史上美國農業安全局(FSA)的拍攝計畫是為了關注底層,明顯偏左,可是其中一位攝影師沃克.伊凡斯(Walker Evans)卻認為所謂的真實,是他相信的真實(感性的真實),是一種「經過虛構的真實」,所以他強調的是創作自身的原則如何形塑另一個真實,這與原本左傾的立場就有不同。還有一類攝影看起來主題環繞在農民、少數民族、小孩,所以表面上偏向現實的左端,但卻被具有左派意識的評論者討厭,譬如郭力昕在《書寫攝影》一書提出的批評,因為它所呈現的現實,是一個既定的、刻板的現實,譬如原住民的「純樸」、小孩的「純真」;而左派關注的現實,正是那種被刻板印象與種種權力宰制所壓抑的真實,那才是真正值得發掘的。中平卓馬對於寫實主義也有類似的看法。

▌在書寫之前,我們先有了藝術的想像

上面這些分類當然很粗略,藝術上的左右之分也還有許多種劃分的方法。我只是想藉此表達,僅僅以台灣所能見的幾本攝影書而言,我們就可以發現:作者想像的藝術是什麼,他的藝術書寫就會有不同的樣貌。如果我們關注藝術自身的原則,那我們就會比較忽略作者、時代脈絡,然後側重作品的奇異;如果我們認為真實至上,特別是那些被掩蓋的真實,那我們就會努力將作品放回脈絡之中。

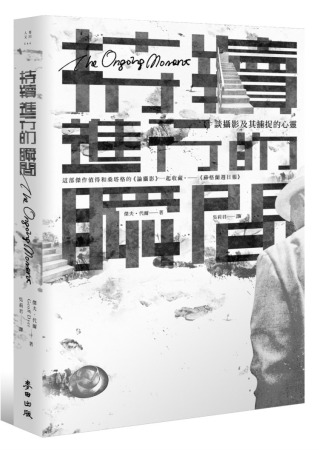

還有一種藝術書寫特別值得一提,作者既不強調藝術自身的原則,也不關注社會的真實,而是聚焦於個人心智的運作,譬如傑夫.代爾《持續進行的瞬間》就是一代表作。我們可視此為一種人文主義的藝術書寫,他所描述的藝術,又與前述左右兩邊不太相同。

結論就是,永遠沒有一種標準的評論標準,清楚不是,深刻也不是,關鍵還是在於「我們相信創作是什麼」,這並非意味著固守各自立場,恰恰相反,我們應當意識到,在傳達藝術品的深刻之前,我們已經有了一個關於藝術的想像,並不斷以此與眼前的作品參驗、對話,然後期待最終能夠出現一個無法進一步言說的靜默,一個不能被涵蓋的座標。對我而言,那是藝術書寫的最終目的,而在此之前,我們好好地說自己想說的話。

作者簡介

網站 seanwang.format.com

✎ OKAPI 專訪:在控制無所不在的當代,「我就廢」是一種拒絕干預的積極態度──專訪汪正翔《旁觀的方式》

延伸閱讀

1. 【2017年度選書】《如何書寫當代藝術》│只要誠實寫出所見,大家就能看懂

2.【專訪】傑夫.代爾:為了寫書,我不怕做別人不做的麻煩事

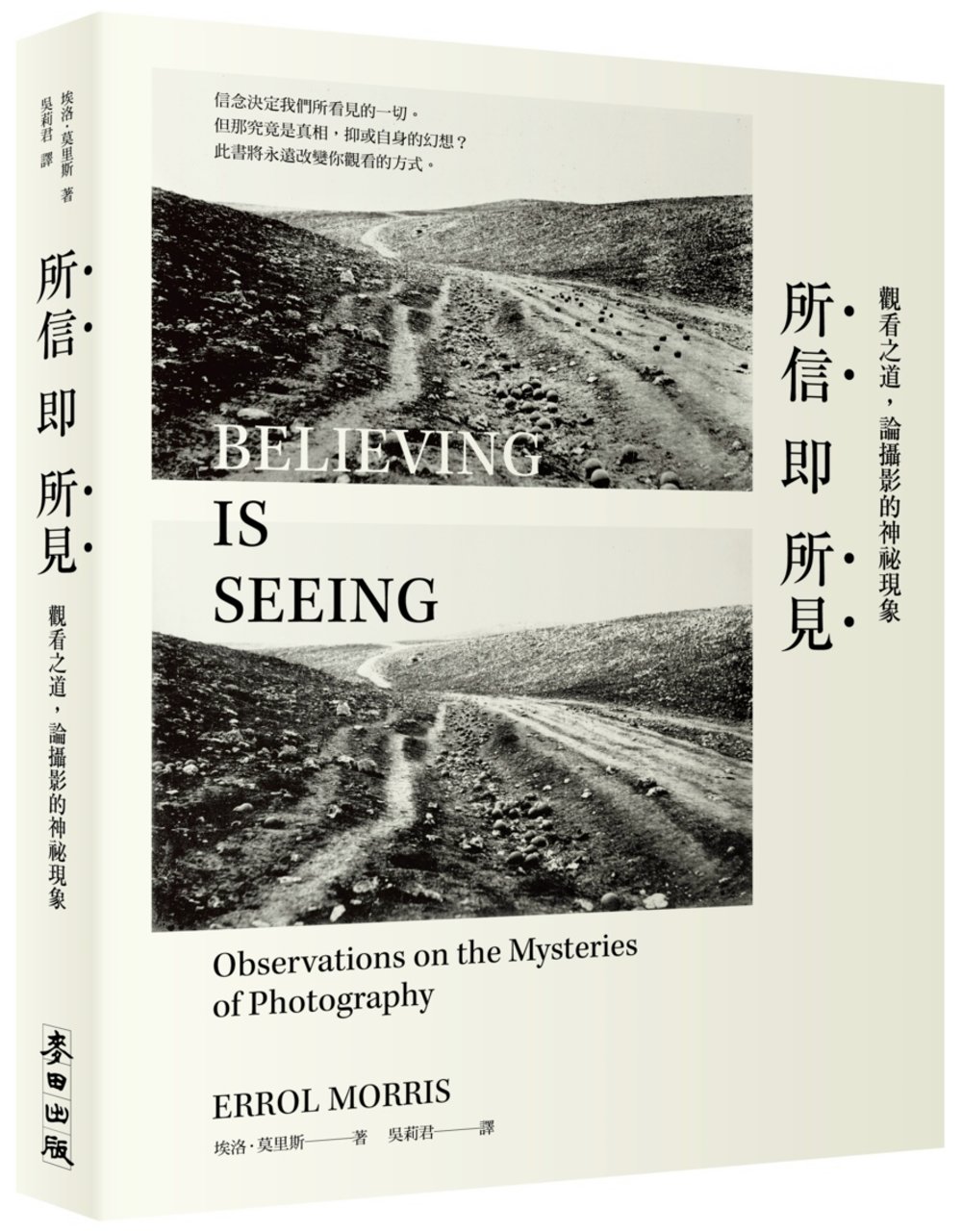

3.【書評】汪正翔:為什麼我們總是對攝影心懷疑慮?──讀《所信即所見》

回文章列表