凱里的小診所裡總是漂浮著一些聲響:給人聽的,人聽不見的,從記憶中召回的,都伴隨著瀑布的水氣與敲擊在洞穴口的雨聲。

中年醫生陳升與一名我們不知其名的老醫生在這裡執業,兩人平日給這座貴州小城的百姓們看病,清閒時,也藉由打點滴或拔罐治療對方身上的病痛,或許也治療埋在對方心裡的隱疾,那通常是關於久未重逢的故人,他(或她)至今行蹤成謎,仍佇立在一段消逝的時光裡,抑或那只是曾經的一場夢境而已?

心病的治療方式比較間接,就透過傾聽與陪伴,也透過在天台上吃一頓家常飯。老醫生的角色就像陳升錯過的母親,他要完成老醫生交辦的幾項任務,去修理那台故障的收音機,再搭上火車到另一座貴州的小城鎮遠,轉交一卷卡帶給老醫生年輕時的愛人。

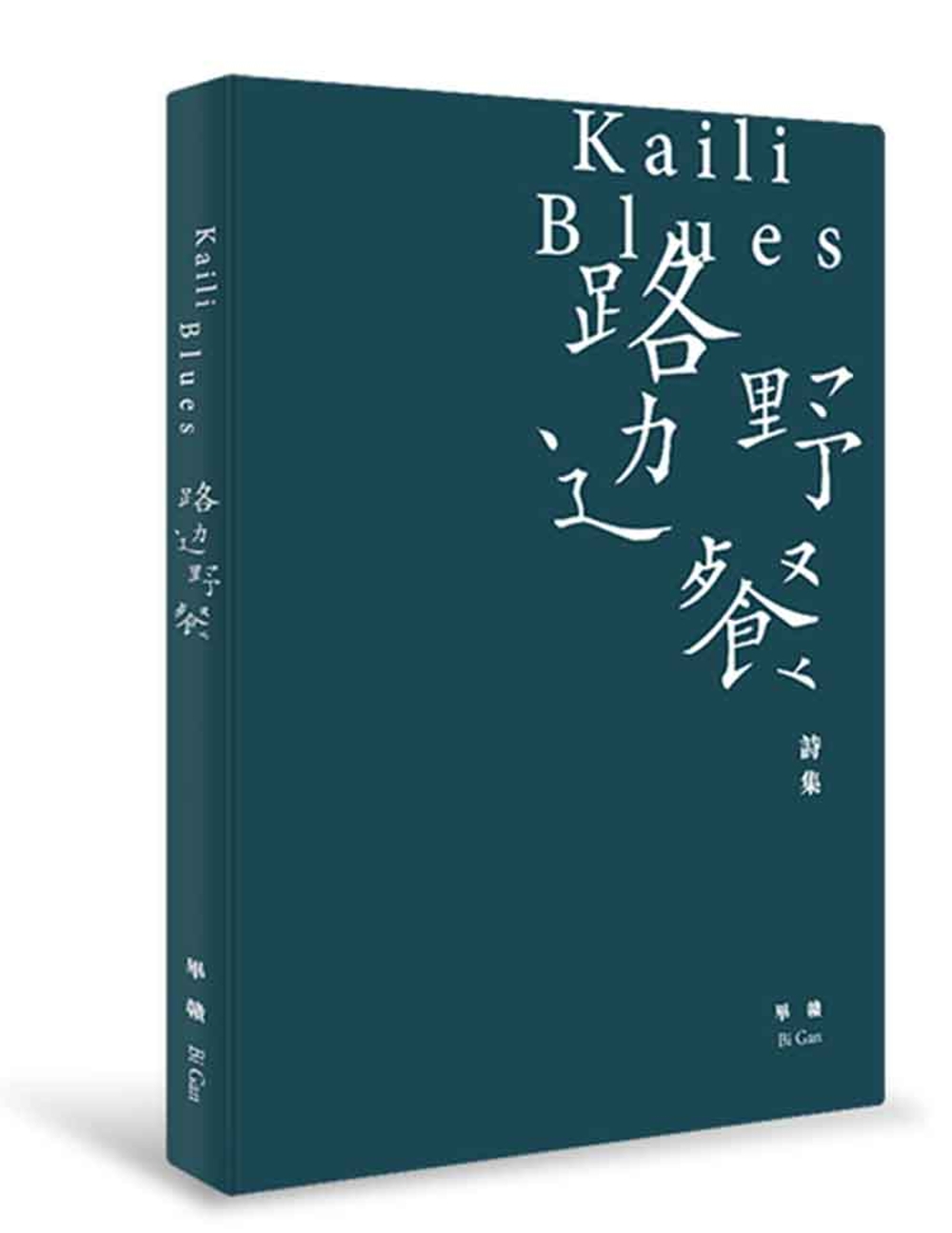

曾經混過幫派並因此入獄的陳升也是一名業餘詩人,著有詩集《路邊野餐》,他在地方上可能小有名氣,因為地方電視台的節目尾聲會請他去唸幾首詩。

「老陳,剛剛我在電視裡聽到你的聲音。」陳升的侄子衛衛這樣對他說道。衛衛一天到晚「老陳長、老陳短」的,看似沒大沒小,卻顯現出兩人之間的好交情,以及那份更接近父子的情分。

有一天陳升發現衛衛被人帶去鎮遠了,他的鎮遠之行於是肩負了兩個任務:把衛衛帶回凱里,再將〈告別〉的卡帶交給老醫生的故人。

《路邊野餐》做為中國青年導演畢贛的首部長片,依照文本搭建出的影像時空,處處是畢贛的自我投射:人口只有三十萬的山城凱里即是畢贛的故鄉,劇中飾演陳升與衛衛的演員都是畢贛的親戚,而畢贛本人也確是一名詩人,他借用陳升的嘴,在劇裡誦讀了十多首詩作,當成時間的過渡,協助影像的轉場,也加強劇情的提醒。

沒有了音樂就退化耳朵

沒有了戒律就滅掉燭火

像回到誤解照相術的年代

你攝取我的靈魂

畢贛的特寫用得很謹慎,片中有一個鏡頭拉近陳升的耳朵,起先他側躺在床上,鏡頭拉遠時他的身體赫然移轉到一條河流表面,他潛下河去尋找一對繡花鞋,整個鏡頭運動的過程中,他確實聽見了一段音樂。這樣的影像處理手法不僅是表象上的「拉近」耳朵,更是心靈層次上的「拉進」耳朵,帶領觀者進入主角的底層意識。

「沒有了音樂就退化耳朵。」《路邊野餐》裡的音樂運用得一如被遺忘在遊樂園的恐龍模型,是那樣的反當代,那樣象徵著一段輝煌而遠走的時光:伍佰的〈世界第一等〉、黃安的〈新鴛鴦蝴蝶夢〉、任賢齊的〈傷心太平洋〉、羅紘武的〈堅固柔情〉。

幾乎就要給人一種錯覺,貴州彷彿是1990年代台灣往太平洋延伸出去的一條支脈,而且永遠就停格在1990年代,無論廣播上或各種庶民生活的場域,依然傳唱著當時那些國台語金曲和校園民歌。

畢贛甚至給了伍佰一個特寫,時間點是當〈世界第一等〉的音樂錄影帶出現在遊藝間的電視機上,並且同時掃到了醒目的滾石唱片標誌;滾石唱片,正是伍佰、羅紘武和任賢齊的家,也是《路邊野餐》的配樂師林強發跡的起點。

當陳升在山路上騎著機車去祭拜母親的墓地,那個長鏡頭不只致敬了林強在《南國再見,南國》裡的那一場戲,更衍生出一種超越時空的互文關係──在《南國》裡瀟灑騎著車的演員林強,二十年後以電影配樂師的身分,藏身在一處觀眾看不見卻能明確察覺到的畫外空間,再次參與了這一場戲。

而藉由主角戴上耳機的動作讓觀眾同步聽見主角所聽見的,《路邊野餐》和《南國》也有呼應,前者是陳升在樂團的貨車上聽著〈小茉莉〉,後者則是扁頭在廚房裡聽著濁水溪公社的〈借問 2〉,這兩首歌都在中段時被更緊急的事件給打斷了。

《路邊野餐》的英文片名取作《Kaili Blues》,不過全片並沒有直接的藍調音樂意象,最接近的或許是趕赴蕩麥的青年樂團,在路邊隨意奏起的〈浪人情歌〉的前奏。其實蕩麥這座小鎮也是不存在的,它是從凱里到鎮遠途中會經過的夢的交界,僅存在於電影觸發的幻想裡。

蕩麥一如傳說中的癒之境,介於過去與未來、黃昏與夜晚,每當人的意識最模糊的時刻,世間的生靈與魔物會開始活動起來,大地中有神、有鬼、有飛鳥走獸,也有死而復生之人。

河的對岸傳來神祕的方言,不該響起的火車聲被鏡子折射到人的耳裡。陳升決定將那卷〈告別〉送給自己的故人,天將轉暗,魁梧的野人就要帶著更多他不願想起的過往來此地騷擾他,他跳上陌生少年的摩托車,在兩人此刻共同經歷的世界裡,每一座時鐘都在回撥。

延伸閱讀

【♫|影像留聲機】陳德政:世紀末的超現實異境──《南國再見,南國》

《路邊野餐》畢贛:我每天都說服劇組,我們要拍世界上最好的電影

陳德政

寫字的人,聽些音樂,看些電影,讀點書,走過幾個地方。有個部落格叫「音速青春」,有本書叫《給所有明日的聚會》,最新作品為《在遠方相遇》。

回文章列表