好書指南

直木賞與台灣,你所不知道的日本大眾文學史

作者:陳思宇 / 2015-08-20 瀏覽次數(19292)

文/陳思宇(台大歷史學博士,一橋大學特別研究員,現為內容力營運企劃長)

最近,由於參與已故小說家陳舜臣先生的紀錄片製作計畫,訪問了幾位陳舜臣先生在台任教於新莊中學時的受業學生。訪問之餘與老先生們閒談,發現幾位老人家對陳舜臣先生的作品如數家珍,也對日本大眾文學的狀況了解甚詳。

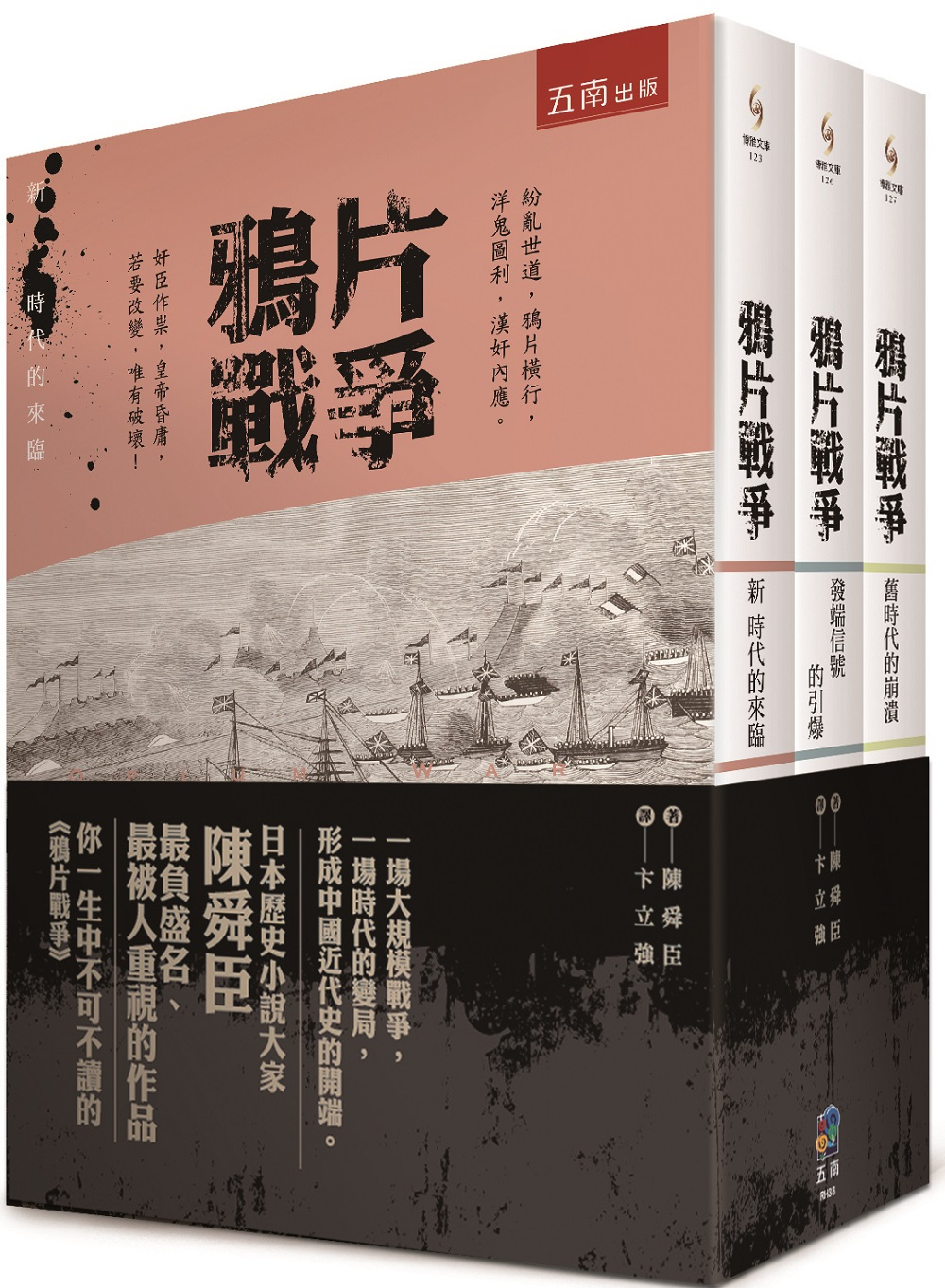

〔陳舜臣作品〕

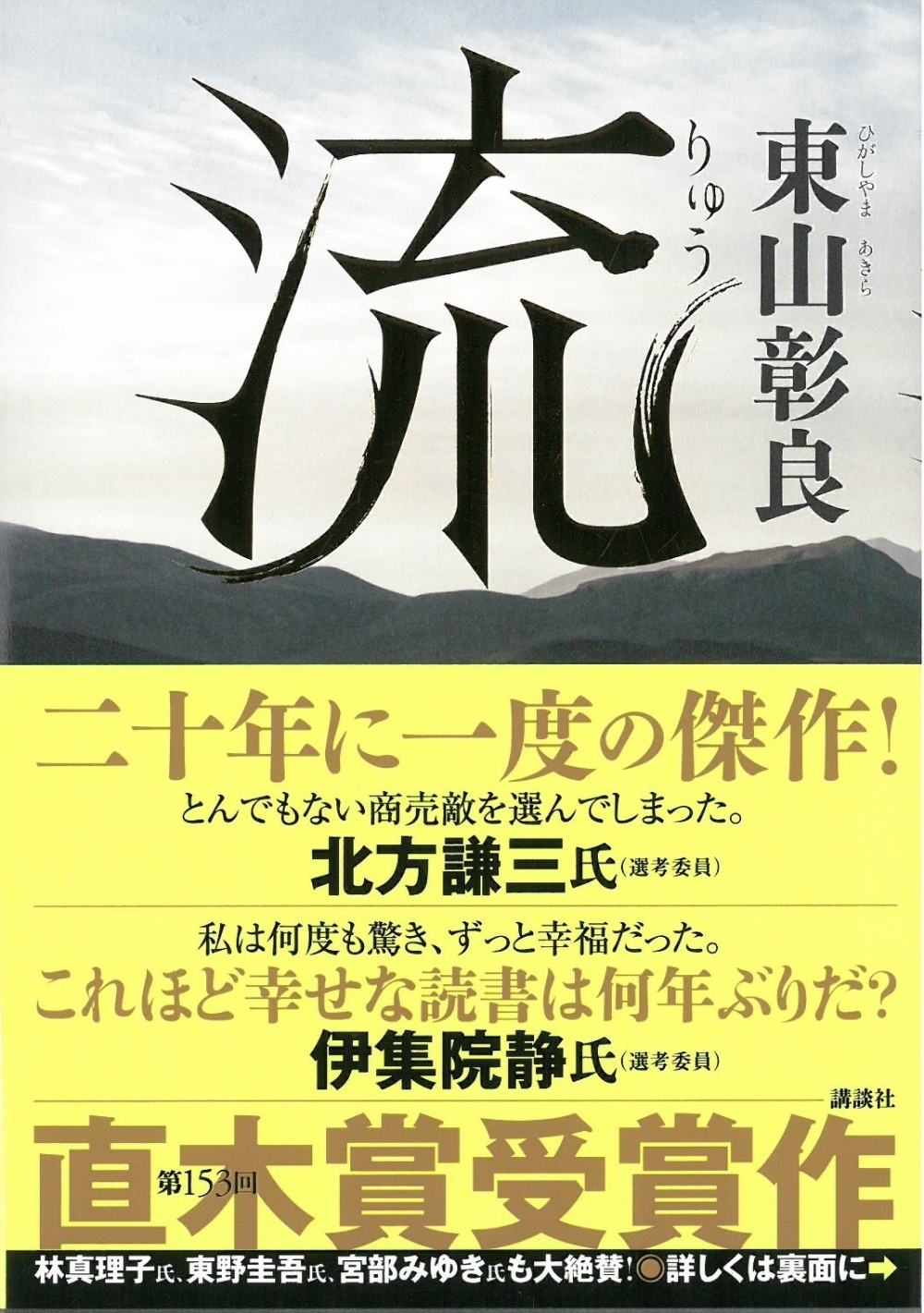

老先生們非一般定義的「文青」,離開學校後大多從商,卻早早就有閱讀文學作品的習慣,而養分則多來自日本戰前、戰後的大眾文學,其中一位提及40多年前初至日本神戶,正值陳舜臣先生獲得直木賞,至今仍難忘當時所見神戶各界舉行祝賀晚會的盛況!老先生們當下也不約而同正在捧讀剛出爐的直木賞大作《流》。原來,直木賞作品不但是這些長年讀者的重要選書標準,也是他們持續接觸日本文學的重要窗口。

自菊池寬在日本著名雜誌《文藝春秋》1935年1月號發表〈芥川直木賞〉宣言、設立日本最早的文學獎以來,日本文壇以獎勵大眾文學為目標,已評審出153回的直木賞。80年來,此一獎項不但由一個不被媒體重視的文壇活動,發展為最具權威的大眾文學獎項,而且已形成一套令人津津樂道的評審程序及儀式。

目前,直木賞是由與文藝春秋社關係密切的「日本文學振興會」主辦,每年頒發兩次,上半期是以前一年12月至該年5月為止,下半期以6月至11月為止發表的作品為對象。第一階段由文藝春秋社職員二十人擔任評審員,組成四個推薦小組,經過內部討論,而後將各組推薦作品提至全體會議討論,前後經十多次會議,最後選定五至六部作品進入決審。以本年度為例,決選評審委員九人分別是淺田次郎、伊集院靜、北方謙三、桐野夏生、高村薰、林真理子、東野圭吾、宮城谷昌光、宮部美幸,都是曾經獲得直木賞,至今仍活躍於第一線的大眾文學作家。近年來,除了注意到性別平衡外,出身自推理文學的委員在委員會中占有多數,也顯示當前推理文學在日本大眾文壇據有優勢地位。

直木賞各階段的評分皆採「○△X」方式,依序為「推薦、可考慮、不推薦」。進入決審的候選作品,必須先詢問作者的受獎意願,再公布候選作品。決審會議在築地新喜樂料亭二樓舉行,決選當日,各大媒體除蜂擁至評審會場,更會在各候選人的居處布線,名單一經宣布,各家媒體立即連線速報,並由得獎者接受訪問、發表感言。雖然,日本當前已有各式各樣的大眾文學獎,若干獎項的獎金、作品水準甚至不遜於直木賞,但能被視為每年的「國民行事」,仍只有芥川、直木這兩個老牌獎項。另方面,得獎者的獲獎演說,以及評審委員的審查意見,除了成為日本文學史的重要紀錄,也在一定程度上標示出日本大眾文學的發展現況與方向。

菊池寬在大正年間創辦《文藝春秋》(1923年),標榜是一份純文學刊物,並且得到初步成功。同一時期,「大眾文學」的概念也在日本逐漸成形,被視為是「大正文化」的重要部分。所謂「大正文化」的主要特徵,就是文化的「商品化、大眾化」。不同於文青出身的菊池寬,講談社的創始者野間清治早早就看出「文化是門好生意」,開始透過大量生產、宣傳、低價的方式銷售文化商品。講談社最初的產品就是將講談師的「說書」內容記錄下來、整理成文刊登於雜誌上。後來,再特聘作家記者透過現代語法及新引進的寫作技法,將講談記錄改寫成口語文章,這種「新講談」也成為日本大眾文學的濫觴。1924年,講談社創刊全新型態的綜合雜誌《KING》,創刊號即熱賣74萬份,日後更突破百萬,成為大正時代文化商品的代表。

野間清治是以當時美國銷售量最高的《星期六晚間郵報》〈Saturday Evening Post 〉作為範本,發展出一種面向所有讀者,以小說故事為編輯主軸,搭配講談、傳記、實用知識、笑話、新聞記事等內容的廉價雜誌,並將文化轉化成日常生活消費品。《KING》創刊號開始連載《大久保彥左衛門》《虎之助的奇智》《東鄉平八郎》《直江山城守》等小說,顯示出時代小說是當時大眾小說的主流,這些小說都是以傳記、歷史為題材,巧妙地以現代文學形式融合傳統日式講談的觀念內涵,從而使時代小說成為最初走向「類型化」的大眾文學形態。

《KING》創造出新型態的大眾媒體與文化商品,不但引領了一批類似型態的「大眾雜誌」,也帶動傳統的新聞報刊開始刊行連載小說,一時間,消費市場上對大眾文學的需求大增,大佛次郎、吉川英治、直木三十五等大眾文學作家也陸續登場。1927年,平凡社出版《現代大眾小說全集》,「大眾文學」已成為一個被普遍接受的概念。

日後,菊池寬以紀念亡友直木三十五為名,創設「直木賞」。雖不至於如有些人所言,是以促銷雜誌為目標,但必然是已察覺文學風潮與文化市場型態已經改變,希望能掌握對新興大眾文學的發言權,並且在文化商品市場上取得一席之地。然而,直木賞在創設之初,便面臨不少困難:一方面,媒體及文壇並不關注這個日本首創的大眾文學獎,在許多報社眼中,這個獎不過是出版社的宣傳招式,算不上是有意義的文化活動;另方面,如何界定大眾文學也成了推選評審上的困擾。

早期,評審委員可憑主觀判斷,將作品歸入芥川賞或直木賞的評選範圍,對於大眾文學,也僅粗略劃分為以明治維新以前為背景的時代小說,以及明治時期以降的當代小說,後者包括剛形成不久的偵探小說、科幻小說、戀愛小說、實錄小說等,在背景題材上雖明顯不同於時代小說,但卻都尚未發展為成熟的類型文學。第一回的評審就在規範不清的狀況下進行評選,但評審委員大都認為,應在時代小說的主流外,為日本大眾文學發展開闢新方向,在此共識下,首回直木賞頒發給川口松太郎的《鶴八鶴次郎》《明治一代女》等作品,川口的得獎作是以明治時期為背景創作的戀愛小說,也體現出評審委員會鼓勵新創作路線的企圖。

自1935年起,除受戰爭影響而在1945至1948年停辦外,直木賞每年定期頒發,但作為大眾文學獎的地位卻僅是逐步上升,初期的得獎者除因獲得一筆為數不小的獎金而能在短期間安心寫作外,並未成為社會焦點,也未因此得到較多的稿約與出版機會。然而,經過初期的摸索後,直木賞對大眾文學的界定也逐漸清晰:大眾文學是以現代小說形式創作,不拘時代背景、題材、類型;另方面,相較於「純文學」,並不強調作者對創作技法及表現形式的突破,而更重視對故事中人物、情節的構建。因此,日後多數得獎作品都是以寫實手法創作的長篇故事。

1955年下半期,因石原慎太郎以《太陽的季節》一作獲得芥川賞,並且掀起一股石原旋風後,每年的芥川、直木賞才開始成為媒體報導的焦點,並且逐漸鞏固作為最高文學獎的權威,成為眾多創作者渴望的獎項。可惜的是,在石原強烈光芒的掩蓋下,同期獲得直木賞的《香港》較少受到媒體的關注,但出身台灣的邱永漢仍成為直木賞歷史上第一位外國籍得獎者,也奠定他在日本文壇及媒體的地位。

1960年代起,日本大眾文學的發展逐漸走向巔峰,也使獲得直木賞成為作家登龍文壇、名利雙收的重要資歷。究其原因,除前述在石原旋風帶動下,文壇動態成為社會關注的焦點外,主要原因仍在於大眾媒體型態與文化商品市場發展出現劇烈的轉變。

1950年代末期,大量出版的娛樂週刊誌如雨後春筍般湧現,並且成為眾多上班族日常生活的重要消費品,連一向標榜嚴肅取向的《文藝春秋》都不得不另創新品牌《週刊文春》加入戰局。娛樂週刊誌對連載大眾小說的需求量相當高,願意付出高額稿費爭取得獎作家。大眾文學的生產體制也趨於完備,在編輯企劃下,小說結束連載後,即出版單行本,並視銷售狀況改以文庫本出版,而一旦有直木賞加冕,更成為銷售上的保證。另方面,電視發展已逐漸取代電影成為日本人日常生活中最重要的休閒活動,電視劇需要大量的故事題材,得獎的大眾文學作品自然成為最佳的改編取材對象。1960年代,各類型大眾文學的發展都已成熟,推理小說、商業小說在文化市場上與時代小說鼎足而立,尤其,推理小說已取得大眾文學的主流地位,在20世紀末期,推理作家更壟斷了直木賞的多數獲獎機會。

然而,在世紀之交,直木賞的發展面臨內外環境變化而陷入了瓶頸,文學獎的權威地位也開始遭到質疑與批評。首先,對於評審標準及作業過程的質疑始終未曾間斷,屢屢出現黑箱作業及得獎作名不符實的批評,種種文壇恩怨甚至成為小說家的創作題材!

1978年12月,多次角逐直木賞失利的著名作家筒井康隆於《別册文藝春秋》發表作品〈助跑〉,他在故事中假託「直廾賞」為名,批判直木賞審查過程中的各種黑暗面及文壇醜態,引起軒然大波,被稱為是世紀問題作。據說在作品刊登期間,除曾引起直木賞評審委員對《別册文藝春秋》抗議關切,甚至間接導致當年前後兩期直木賞都以「從缺」收場!諷刺的是,筒井本人日後不但也領取了直木賞,甚至還曾擔任評審委員。

另方面,各方傳說由文藝春秋社出版的作品在直木賞評選過程中具有「主場優勢」,作家百田尚樹在作品《販賣夢想的男人》中即影射,直木賞實際上是文藝春秋社為增加銷售量所採取的策略,因此,由文藝春秋社出版的作品獲獎機會較高;如此一來,許多作家為爭取直木賞桂冠,便競相接受文春方面的出版邀約。簡言之,文學獎不過是出版社與作家合作的商業表演。這樣的傳說也大大折損了直木賞的權威性。近年來,直木賞評選過程中引起最大的風波,莫過於著名推理作家橫山秀夫在2002年發表了「直木賞訣別宣言」、抗議評審不公,甚至演變成評審委員與候選者在媒體上針鋒相對,也使直木賞的評選爭議再次成為媒體焦點。

直木賞的挑戰也來自於外在環境,尤其是出版市場的變化。首先,各類型大眾文學的成熟,以及文化市場上對於「文學獎」的需求,因此出現了各類型的大眾文學獎,使直木賞的地位不再定於一尊。例如,一向是純文學重鎮的新潮社,特別創設了「山本周五郎賞」與直木賞相抗衡,一般評價,山本賞的評選標準較直木賞更具包容性,得獎作品甚至評價較直木賞得獎作為高,在銷售上也毫不遜色!另方面,直木賞是包含所有大眾文學在內的綜合評選,但由於閱讀市場朝向分眾化,導致許多讀者提高了對類型文學獎項的關注,不再如過去重視直木賞,轉而依據許多類型文學大獎作為選書標準。

此外,日本出版市場長期陷入不景氣,也迫使出版社與書店通路必須不斷思考新的銷售方式突破困境。許多第一線出版從業人員認為,直木賞的評選標準已經與消費者的閱讀品味脫節,不再是文化消費市場上的品牌保證。2004年,「書的雜誌」社創設了「本屋大賞」,獎勵對象是「由全國書店店員所選出的最想銷售的書」,評選委員則是遍布各地「販賣新書的書店(包含網路書店)店員」,此舉等於是由下往上向以直木賞為代表的傳統文學獎型態提出挑戰!近年來,媒體及一般消費者對本屋大賞的關注度不斷上升,許多得獎作品也成為市場上的暢銷書籍,已成功塑造出新的品牌形象。

最後,想談談直木賞與台灣的關係。如果說,直木賞是除了華語文文學獎外與台灣關係最深的文學獎項,應不為過。半世紀以來,分別有邱永漢〈第34回,1955年下期〉、陳舜臣〈第60回,1968年下期〉以及東山彰良〈王震緒,第153回,2015年上期〉等三位擁有「 台灣經驗」的作家獲得這項日本大眾文學的權威獎項!

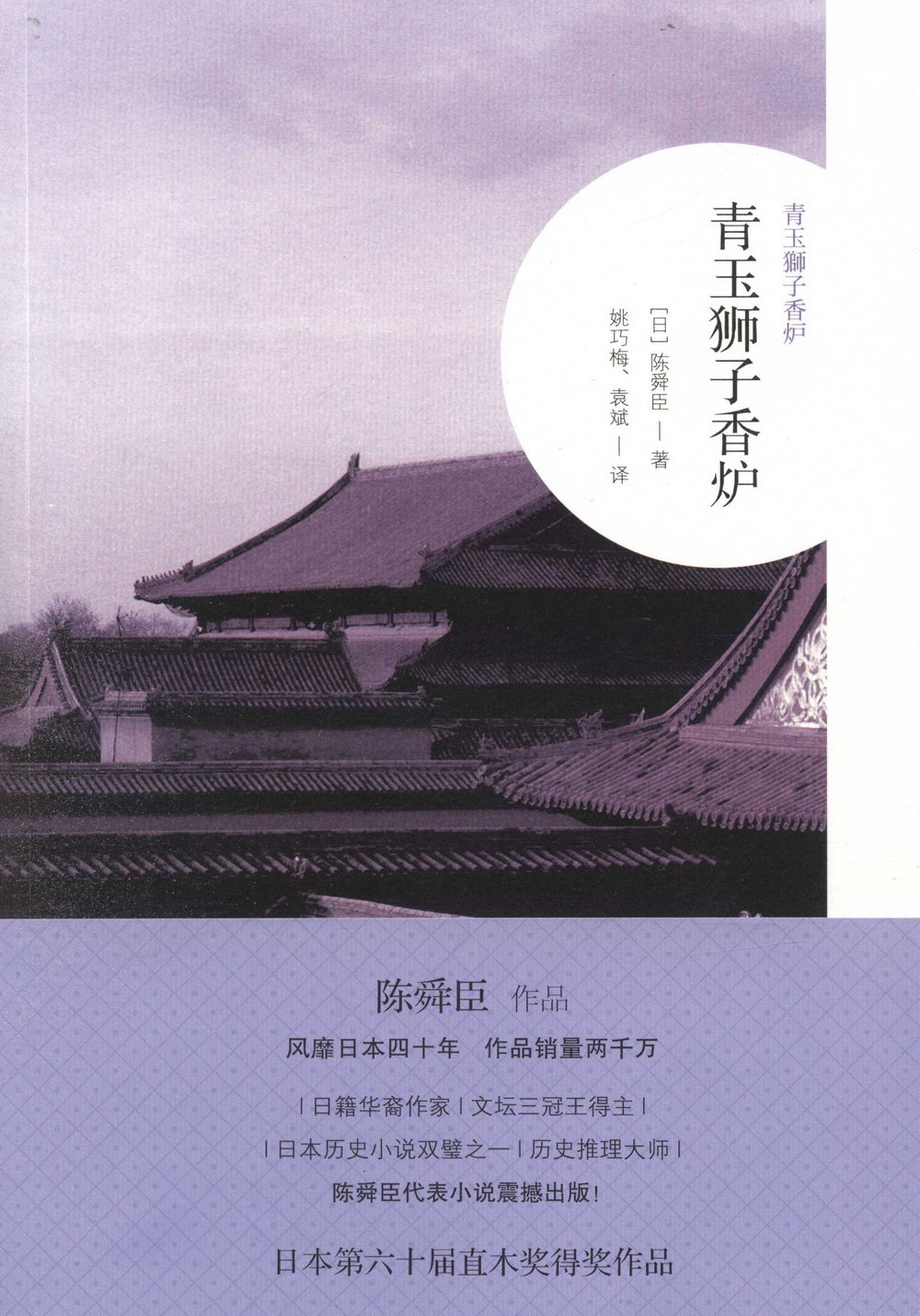

先不提他們是否是所謂「台灣之光」,就作品內容而論,三位得獎作的主題,都牽涉到錯綜複雜的近代史過程與他們生命中的「台灣經驗」。邱永漢《香港》描寫了二二八前後台灣社會狀況以及政治流亡者的生命處境;陳舜臣《青玉獅子香爐》則是以中國近代的動亂 及故宮寶物的播遷為背景,講述了一段工匠職人執迷於藝術創作而引發的奇妙故事;東山彰良《流》則是依據自身在台灣的成長經驗,除了透過推理小說的形式書寫家族的流亡歷史,並觸及到國共內戰的歷史問題。

雖然他們都是以日文書寫,承襲了日本文學的傳統,但「台灣」不但毫無疑問形塑了他們作品中的重要部分,或許也是三位作家得以在競爭激烈的日本大眾文壇受到矚目並且脫穎而出的重要因素,而透過他們的作品與直木賞的光環,也讓「 台灣」有機會進入日本主流社會的視野當中。

回文章列表