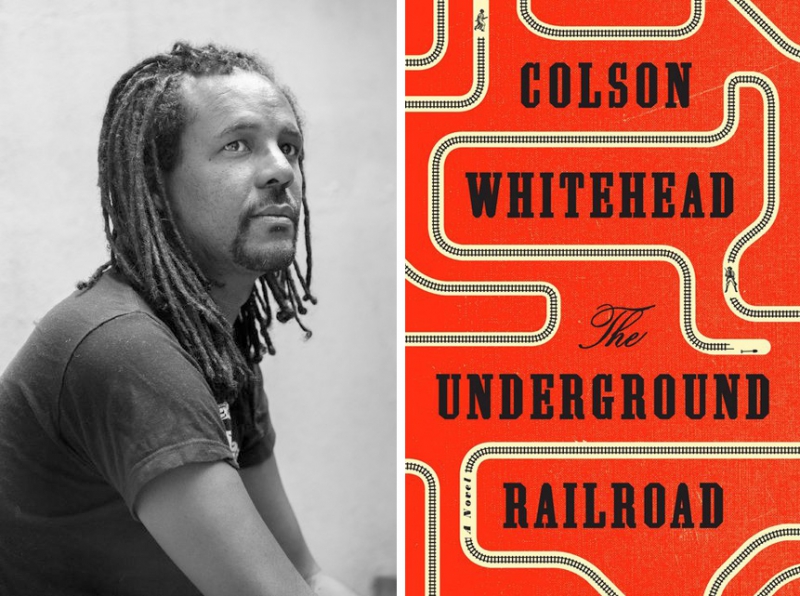

小說家科森.懷海德(Colson Whitehead)的《地下鐵道》獲得2016年美國國家書卷獎,也是歐普拉讀書會選書、科克斯評論(Kirkus Reviews)、Amazon書店的2016年度最佳小說之一。

當凱薩(Caesar)第一次問科拉(Cora)願不願意跟他一起從「地下鐵路」(the underground railroad)逃離蓄奴的美國南方時,科拉說:「不!」

時間是1850年左右,地點在美國蓄奴州喬治亞洲,女黑奴科拉當時只有15歲,她的祖母老死在科拉所出生的這個棉花奴隸莊園裡,科拉的母親則在她10歲時逃跑,成為莊園歷史上唯一一個沒被抓回來的脫逃黑奴。因此,凱薩認定科拉是個幸運符,是繼她母親後下一個能成功逃走的人。三個禮拜之後,經歷了更多的毒打凌遲羞辱,科拉告訴凱薩:「我們走!」

在下一個月圓之夜,兩個亡命之徒開始從莊園逃向離他們最近的「地下鐵路」接駁站。幾經波折抵達接駁站後,接駁站站長帶著他們走入暗門下方的階梯,在階梯盡頭我們看見了建於地底深處的「地下鐵路」——伸手不見五指、往兩側延伸的隧道,和沒有人知道會從何而來、往哪裡去的列車。凱薩和科拉就在此等待下一班車,帶領他們駛向自由。

而這本歷史小說也就在這裡,開始走向「魔幻」。

因為歷史上幫助南方黑奴逃往北方的「地下鐵路」,其實並不是一條真正的鐵路,它只是一個複雜、祕密的「人際網絡」,由各地支持廢奴的白人或自由黑人、前黑奴串聯起來,提供中繼站、擔任聯絡人,而脫逃的黑奴多半利用半夜,由各站聯絡人(或稱站長)一路接濟,慢慢向北跋涉。他們透過暗語、字條,甚至晾在門口的棉被拼布花紋來向彼此傳遞訊息。

「地下鐵路」約莫盛行於美國南北戰爭之前 (所謂 antebellum 時期),這用語從1839年開始出現在反奴隸制度的報紙上,1845年,知名廢奴運動領袖費德列克.道格拉斯(Frederick Douglass)在自傳中也談論過這個脫逃網絡(注1)。然而,1830年到1860年這段期間,地下鐵路到底幫助了多少黑人逃往北方?數字始終莫衷一是,甚至,連到底有多少北方廢奴支持者參與都難以估算。但這個神祕的地下鐵路因為彰顯了某種即刻性的希望與救贖,以及某種人性光輝的實踐,不論是在廢奴之前或廢奴之後,甚至在今日,都是一個研究與注目的焦點,無論它的實質貢獻有多大。

最早關於地下鐵路的歷史記載,是來自一位前黑奴之子的地下鐵路站長威廉.史蒂 (William Still),他加入地下鐵路網絡期間,總共幫助過649名黑奴逃向自由。南北戰爭結束後,他於1872年把手邊記載的這些脫逃黑奴的血淚故事,加上書信、剪報、法律文件和審判記錄,編成了第一本地下鐵路歷史書籍《地下鐵路:第一手資料》(The Underground Railroad: Authentic Narratives and First-Hand Accounts)。隨後,俄亥俄州立大學歷史系教授威布.西伯 (Wilbur Siebert)則透過訪問廢奴支持者當年參與「地下鐵路」的經驗來搜集資料,以他們的回憶為主要證據,統整出地下鐵路的歷史圖像,在1898年出版了《地下鐵路:從自由到奴役》(The Underground Railroad: From Freedom to Slavery),該書所描述的地下鐵路,是一個好心人(good Samaritan)的網絡,由於西伯的受訪者大多是白人廢奴支持者,因此在這本書中,地下鐵路也變成彰顯美國北方白人大施恩惠、展現大愛拯救悲苦黑人同胞的超級利器,這個意象完美符合美國白人社會的自我感覺良好,此書出版後大受歡迎,成為形塑美國大眾對地下鐵路的觀感與了解的主要來源。1961年,歷史學家賴瑞.蓋拉(Larry Gara)深感西伯的結論大有問題,也出版了一本地下鐵路專書《自由之線》(The Liberty Line),對於西伯的地下鐵路論述,幾乎全面翻盤。蓋拉的研究顯示,受地下鐵路幫助而逃向自由的黑奴人數遠低於謠傳,並舉證地下鐵路的營救並非只是白人的功勞,自由黑人或前黑奴也貢獻良多,甚至或許更多,把地下鐵路的實質重要性及白人的高貴付出大大降低。蓋拉的研究至今是比較具學術公信力的說法之一,現今對於「地下鐵路」的專書,如2006年的《前往迦納》(Bound for Canaan),皆多有篇章評論當時黑人公民做出的犧牲與貢獻,強調地下鐵路的營救絕對是一個黑白種族通力合作的成就,而非以白人為主。

在出版《地下鐵道》之前,已出版過六部小說的作家科森.懷海德(Colson Whitehead)對於這些史實的爭辯自然是相當了解,但正是基於這些不確定性,讓他對書寫這部歷史小說有了全新的角度。他非常清楚自己並不想寫一本正正經經的歷史小說或奴隸敘事(slave narrative),而事實上也因為史實爭議,關於地下鐵路的歷史小說,或許永遠都無法只是一部歷史小說,因此懷海德說他的出發點很簡單,也很幼稚,他只想提出所有第一次讀到「地下鐵路」這個詞的人會有的疑問:這個地下鐵路是真的鐵路嗎?

懷海德的這本歷史小說之所以魔幻,就是因為他藉由小說回答兩個問題:

- 如果地下鐵路是一條真的鐵路呢?

- 這兩個逃奴經過的每一個州,如果都發生了跟史實不同的事呢?

就這樣,懷海德顛傾了歷史的軸線,故事也因此而寫出了更多歷史的可能與不可能,重新組合了歷史與世界的罪與罰。

小說中,凱薩和科拉搭乘地下列車離開喬治亞州後,先抵達對黑奴及逃奴較友善的南卡羅來納州,稍後科拉又獨自抵達了北卡羅來納州,歷史上北卡曾在1826年通過一條移民法令,禁止黑人進入該州,脫逃黑奴身在北卡,簡直比在喬治亞州的蓄奴莊園更危險,小說呼應了北卡的這段歷史,於是科拉在此度過一段最慘的歲月。接著,科拉又經過田納西州,最後落腳印第安納州的一處自由農場。在那裡,科拉以為找到了愛與自由,沒想到片刻的安定與希望,卻又迅速幻化成灰。最後一刻的生死交關,科拉躲進無人知曉的秘密地下鐵路接駁站,她找到隧道中早已停駛的車廂,她奮力一踏,車廂踉蹌地往不知通往何處的隧道深處疾駛而去。四下無人、漆黑如墨、彈盡援絕,科拉儼然進入了超時空隧道,她只能前進再前進……

最後的最後,科拉見到了光,她踏出隧道,搭上了救命恩人的馬車。

她問:你們要去哪裡?

恩人說:聖路易市(密蘇里州)(St. Louis, Missouri)。

故事在這裡走向了尾聲。你不得不佩服科森.懷海德在小說結尾給你當頭棒喝的功力。

聖路易市?那個在1853年判決德雷特.史考特(Dred Scott)終身為奴的聖路易市?那個美國種族隔離最嚴重的聖路易市?

雖然聖路易市是知名「通往西部的入口」(Gateway to the West),但它也曾在1846年受理、於1853年判決黑奴奮鬥史中最惡名昭彰的「德雷特.史考特案」(Dred Scott Case)(注2),此案高度爭議的判決,是掀起美國南北戰爭的幫兇。讀到聖路易市,21世紀的讀者更不可能不想到佛格森市(Ferguson),這個在2014年展開大規模黑人平權運動遊行的貧窮城市,離聖路易市只有短短20分鐘車程。

歷經萬劫的科拉最後來到聖路易市,她或許會從這裡踏上美國西部,但更有可能的,她或許會成為另一個被判終身為奴、永不得翻身的德雷特.史考特,又或者,即便她在聖路易市找到安定和希望,160年後她的子孫仍是只能在佛格森繼續為自己的自由平權吶吼。

懷海德雖在小說裡翻轉歷史,但最後他用「聖路易市」告訴你,歷史的進程永遠不會改變;「地下鐵路」再怎麼展現人性光輝、再怎麼描繪得比事實更顯赫,都不會改變美國現今仍走在泥沼中的種族問題;「地下鐵路」史實的真真假假其實一點都不重要,也不是重點。一瞬之間,我們從魔幻寫實的腎上腺素中,掉落到了塔納哈希.科茨在《在世界與我之間》的働痛絕對。

歷史小說,大概也只有懷海德能寫得這麼魔幻,又這麼現世。闔上書本,你彷彿能聽到懷海德的縱聲大笑,只是他的淚水必也同時悵然落下。

———————————

注1:費德列克.道格拉斯在自傳《一個美國奴隸的自述》(Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave)中提出,「地下鐵路」的聲名遠過它的實質幫助,因「地下鐵路」在南方盛傳,反而使蓄奴者對黑奴的行蹤掌控更加嚴厲。

注2:密蘇里州判決中有先例:黑奴若被蓄奴主帶至反奴的自由州,長期滯留一段時間以上,則此奴隸有重獲自由之身的可能。曾被主人帶往自由州後又重回聖路易市的德雷特.史考特一家人,1846年在聖路易市法院就依此前例控告蓄奴主,試圖獲得自由。在此錯綜複雜的案件中,密蘇里州最高法院在1852年判決史考特敗訴,他全家仍為奴隸之身。最後,史考特一家上訴到美國最高法院,仍在1857年被判決為奴隸之身,沒有美國公民權,也無獲得自由的可能。此極具爭議的判決,就是美國陷入內戰的導火線之一。

胡培菱

美國Rutgers大學英美文學博士,台大外文所碩士,政大英語系學士。主修種族研究、人權與文學、後殖民新殖民理論及世界文學。得過一個文學獎、一個碩士論文獎。專欄文章見於《The Big Issue》大誌、《字母 LETTER》、Openbook 閱讀誌、蘋果日報等。譯有《以母之名》等。個人信箱peilinghu@gmail.com。現任大學教師及評論/書評作家,定居美國。

最新消息 2020年普立茲文學獎公布:懷海德以 The Nickel Boys 二度獲獎!

延伸閱讀

回文章列表