轉型正義是20世紀後半業至今重要的歷史問題,深刻形塑了30多年來許多國家與人們的處境,使人深思現代國家的形式與內涵。轉型正義最簡要的定義是,一個國家在民主「轉型」之後,處理「正義」的工程。自1980年代開始,大約有80個國家陸續脫離威權獨裁,轉型為民主政體。臺灣也是其中之一。

如果民主化標示了歷史進程的轉向與「斷裂」,那麼轉型正義就是在提醒,歷史並沒有消失,對很多國家來說,也許轉型正義所需要的時間比處在威權的狀態要更久。人類要付出更多耐性與時間,去面對人與人之間在政體的狀態下造成的傷害與壓迫。這些創傷往往也成為文學創作的重要主題,於是裂痕與傷口,透過文學反而成了文化的根脈。

11月13、19日將舉行第三屆模擬憲法法庭,本屆模憲法庭正是以轉型正義為題,以李媽兜與杜孝生兩案為辯論對象,並邀請4位來自南非、波蘭、智利與澳洲的學者成為國外鑑定人。11月11、12日兩天,中研院法律所也有國際研討會,將針對韓國、南非、哈薩克、波蘭、匈牙利、德國、哥倫比亞、智利等國家的轉型正義問題進行討論。

為提供讀者另一種理解轉型正義的方式,衛城與臺灣民間真相與和解促進會策劃「文學與各國轉型正義」專題,從6個文學家的作品理解該國的歷史。此系列中,蔡慶樺寫葛拉斯與德國,林蔚昀寫辛波絲卡與波蘭,林建興寫波拉紐與智利,黃崇凱寫金英夏與韓國,童偉格寫柯慈與南非,紀大偉寫納道詩與匈牙利。要謝謝6位作家參與這個並不容易的寫作計畫。

# 第三屆模擬憲法法庭活動網頁

# 模擬憲法法庭官方網頁

#「比較憲法視野下的轉型正義」國際研討會

柯慈(1940-)成長於種族隔離政策下的南非。著有《少年時》《鐵器時代》《屈辱》《雙面少年》等。諾貝爾文學獎2003年得主。

柯慈(1940-)成長於種族隔離政策下的南非。著有《少年時》《鐵器時代》《屈辱》《雙面少年》等。諾貝爾文學獎2003年得主。

就像人不能豁免於政治──成為南非他者的柯慈

文╱童偉格

一個青年藝術家的畫像

比做為小說家的志向還長久,柯慈(J. M. Coetzee)一生最持恆的理想,是努力從眾人的目光中隱遁。因為這樣不渝的努力,使他握有個人生命的絕對詮釋權:當我們想理解他時,我們主要仰賴的,是他自己寫下的作品。柯慈是關於柯慈,唯一權威的報導者。

在《少年時》(Youth,2002)這部自傳體小說裡,柯慈為我們深描了一個「他」,一位隻身寄居帝都倫敦的文藝青年。這位文藝青年,就像地方許多文青一樣,以文學,精神求索著事關存有本質的普世性命題;而帝都,以其豐富的文化資源,內向滋養了即便是像他這樣一名貧困的異鄉人。戀愛一般,如貝克特(Samuel Beckett)的《瓦特》(Watt,1953)這樣的現代主義小說,強烈吸引著他,因為它「沒有衝突,沒有矛盾,只是一個聲音流著,訴說著一個故事,一種不斷受到懷疑與躊躇牽絆的流」;而他直觀感知:這樣的小說作者,「不屬特定階級,或在階級之外,和他自己喜歡的一樣。」

將這些作品視為藍本,他刻苦臨摹,自學小說書寫技藝。他或許曾意識到,其實,有不少與他背景相似、來自(前)殖民地的小說學徒,集中於帝都,伸延他們各自對英語文學的理解與學習。如來自千里達、早到數年的奈波爾(V. S. Naipaul),原則上,他與他們初始並無很大不同:因為和英語的近即親緣,在這樣一段自我規範寫作意義,將本無意識接受之過往,向自己做出初步總結的文學啟蒙期裡,他們傾向形塑自我情感認同,為英國人。兒時內建的語感,成年以後,成為自我意義化工程的關鍵機制。而無論有無意識,對他而言亦差別不大:文學縱有星圖,星球還是孤自據在。

整部《少年時》訴說著這樣一種躊躇:是在學習英語文學的寫作技術,像每位英國文青那樣,反思自己,能如何捕捉記憶世界的實感時,他惘惘察覺:也許,在文學維度裡,他能栩栩再現世上許多角落的生活,然而,「南非卻不同」──恰恰是他記憶最細的南非,對他構成艱難的空洞,因那具體,像是一切文學話語未曾抵達的地帶。南非如此,在柯慈的回顧中,極早成為回顧無法企及的「幽暗之地」。是否如此?是否,唯獨對他而言,南非將永遠不具備可由他,去對他者言明的實義,除非,當他終於「真的」學會他者的話語形式,就像個他者那樣,去描述南非伊時?

這種力求將言說主體他者化,以他者話語,向人陳明南非之無法輕解的意向,在隔年寫下的《伊莉莎白.卡斯特洛》(Elizabeth Costello,2003)裡有更全面的辯證。這部小說裡的「她」,就性別與許多設定皆與柯慈本人對位逆反,但一如從2001年起即移居澳洲、數年後即將歸化為公民的柯慈,是位澳洲籍小說家。在不斷的旅次中,她思索著究竟什麼才是「非洲小說」?終究,只釐清了個人對這個命題的深切懷疑──可以確定的只是,非洲主體,遠比像她這樣一名外人能想像的,還要沉默而難明。

南非:轉型正義經典敘事

相對於此,現實世界裡的南非,對全世界的他者而言,是一則響亮而明白的敘事,以「轉型正義」(transitional justice)之名。轉型正義:國家政體朝向健全民主化發展的最基礎實踐,卻也可能是最艱鉅的一場詮釋之戰。在一個新起點,新的權威詮釋社群試圖以公權力究責、追償,保存史料並重構史敘,一方面藉上述積極作為向集體澄明共同歷史;另一方面,所有這些史實重尋、價值重估與意義重建,深切指向的總是那個牽繫集體命運、將由眾人一同履實的未來。簡單說,人們以「轉型正義」命名的種種舉措,無一不事關他們自己,寄望存身於如何理想的未來裡;就此而言,對共同歷史的力圖釐清,同時,也就是對集體未來行動信念(ethos)的力圖落實。

於是,當我們不放棄去探問在我們社會裡,轉型正義具體落實的細節,我們其實,亦只是就最基本程度向自己證明:這並不是一個對集體未來,全無顧念與懷想的社會。也於是,一場以凝聚共識為目標的轉型正義,抵抗著兩極譫妄:一方面,它並不僅為完成分別敵我的政治清算;另一方面,它亦不僅以一種細節全無的泛道德論,要求社會,總體遺忘那實質未明的歷史。

它要求眾人的,是看重並明視真相,銘印苦痛與死難的實感,據實,鍛造一道可能的和解之途。這樣一種指向集體主體性建構的詮釋工程,艱難是顯見的:本質上,它要求對那總是遲來的正義,就細節再做更多協商,直到一切周延,集組出一種面向未來的前瞻;它要求詳實訴罪加害者的歷史,只為了徹底消解此種歷史模式在社會中再次重複的可能。由此可知,就政治現實而言,這種轉型正義始終要求的,必然矛盾地,總是新權威詮釋社群,對權力的有效行使,與有力的自我規範。

在世上所有實踐轉型正義的國家中,南非,正是就我們所知,上述協商模式的經典範例。1994年,南非首位民選總統曼德拉(Nelson Mandela)組成新政府,正式終結了長達近半世紀的種族隔離政策。隔年元月,依《國家團結及和諧法》,新政府賦予甫成立之「真相與和解委員會」特赦權,對種族隔離期間的加害者,在其「完整交代其罪行的條件下,給予法律上的豁免」。

訴求真相的歷史調查,與訴求和解的法律處置雙軌並行,使得委員會有可能為南非政權轉移立下務實且重要的民主化基石。如吳乃德所言:

它假定:雖然正義沒有獲得伸張,至少讓歷史真相得以大白、加害者得以懺悔、受害者得以安慰、後代可以記取教訓;同時更重要的,國家社會得以避免分裂。(出自《記憶與遺忘的鬥爭:臺灣轉型正義階段報告》第一章〈民主時代的威權遺產〉)

簡單說,正因為由此委員會全權主導的轉型正義,並不以伸張單方面的正義為最高目標,使得在講求世俗權力平衡的民主場域裡,它可能為社會全體,封存一個事關國族新主體性的貴重理想。南非如此,對自身,亦對世上所有他者,完成一則世故凝望自身歷史的經典敘事。在這則敘事裡,深刻記憶與平靜遺忘,可能確實是同一命題的兩面。因這個新言說主體,嘗試說明的也許是:經驗過一個長期不乏苦難的歷史,如今的「我們」沒有權利,僅是對一切不義,表達天真的激憤,隨後,即無知地忘卻;而如果長期受苦,真能讓人積累出任何智識上的建樹,那也只是「我們」終能不驚不怪地,開始自行拆卸、並棄絕這類苦難的因由。

世界文學詮釋框架

柯慈的作品,與南非歷史敘事的語境締結,既是自擇,也是命定。就後者而言,毋寧是相似於柯慈,許多成長於二戰後新興國家之文學創作者的普同宿命。一個簡要說明,如詹明信(Fredric Jameson)於〈跨國資本主義時代的第三世界文學〉(Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism)一文中的論斷。詹明信認為,第三世界文學將難脫「國族寓言」(National Allegory)這一敘事形式,因所有第三世界文學創作者均被指配了一道內容命題:他們各自的國族(nation-state)。對他們而言,國族的命運,被預設為是本來就超過寫作所能承載的,而正是因此,所有他們寫下的作品,無一不可被視為是在表達一種比起個體生活,更龐大的存有面向──他們寫下的種種日常生活的掙扎,無一,不可被轉喻為是在描述他們自身的國族狀態。

這是形式所指定的意義溢出,而延伸說來,正是這樣一種意義溢出,使所有據在邊緣的第三世界文學,有能向一個既存中心,定向供給那溢於言表的──他們那將可被恆定理解的異質性──以穩固一個以「世界文學」為名的詮釋框架。因事實上,「世界文學」這個概念並無實際意義,有的,只是各邊緣地域的文學,經中心指認,而後重新布散的流動狀態。「世界文學」全景指涉的,正是這種流變網路:中心與邊緣的重複指配。在這一再重複的指配行動中,的確可能,邊緣地域文學創作者的宿命正是向中心回報他們的異質性,從而添補「世界文學」畛域,並令其定義相對圓滿。更簡單說:他們參與「世界文學」,以被預設為是「世界」可解異質的方式。

當我們沿用這樣的詮釋框架,我們的確有理由期待一種兩相簡化的締結:既是柯慈的作品,印證了南非國族敘事;亦是南非國族敘事,印證了柯慈的作品。於是,恰恰正是第三世界文學創作者,明確難以豁免於政治,事實上,每一種第三世界文學寫作,命定都是一種政治行動。而或遲或早,一名終於成熟的寫作者,會就此重新出發,提出個人反思。

由此看來,相較於奈波爾,以刻意粗砥的修辭持續挑戰,終爾為自己,解離了西方現代小說的本體論,在面對南非時,柯慈不無奇特的,始終依循一種謹慎琢磨的修辭風格。西方現代小說話語形式的規訓。然而,就寫作實踐的細節而言,這說不定是一種更為奇異的主體指涉方式:非常可能,就像伊莉莎白.卡斯特洛的懷疑,柯慈在思辨中,藉由話語的全然他者化,一再嘗試具體圈限出,主體那沉默且難明的據在,以確認它依舊異質據在,無法簡單為預設詮釋框架給吸收。

難以消解的異質

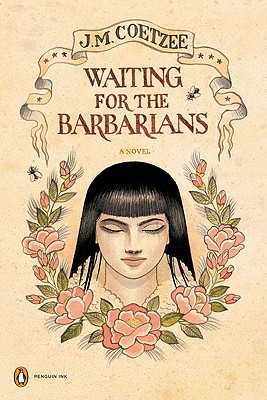

或許因此,柯慈的小說代表作,一再極簡精算地,複現著一種二元對立結構。如寫於南非轉型正義前的《等待野蠻人》(Waiting for the Barbarians,1980):在帝國邊境代行權力、負責彈壓反叛的地方治安官,因種種人性作為,被更高權力辨識為叛亂罪嫌,成為那備受彈壓的他者之一員。聯繫著這樣一次處境互換,「一個聲音流著」,一個如小說主角這般,具有極佳抒情能力的言說主體,揣摩著那些靜默形同地景、形同消逝文明之遺物的「野蠻人」。令人悲傷的是,地方治安官出自私我情感與邏輯,對他者所做的親解,以及因此而承受的刑罰,終究未能使他,更靠近他者。他最後的見歷,只是「野蠻人」將自遠方湧來,暗影一般,覆滅帝國的文明。

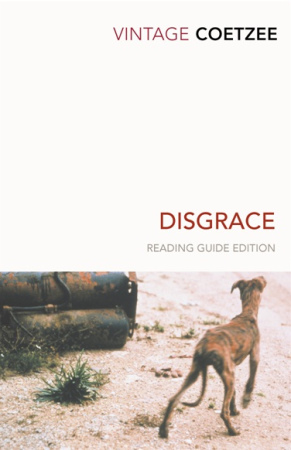

如寫於轉型正義後的《屈辱》(Disgrace,1999):原大學教授魯睿,白人,因被一位黑人女學生指控強暴,拒絕向同僚組成的性平會認錯,因此辭職,離開熟悉城市,前去陌生鄉間,探視疏遠久矣的女兒,在那裡,親歷女兒慘遭一群黑人輪暴的慘劇;而帶給他更大惶惑與絕望的,是女兒對這一暴行的平靜容受,既像是承擔「原罪」,又像是參與過渡儀式,以隻身融入部族。再一次,柯慈演示的,是相對於《等待野蠻人》而言,處境互換情況更為複雜的二元結構。亦是再一次,在小說中,無論曾如何嘗試親解他者,如魯睿這般的「異鄉人」,所能確切感知的,僅是整個曾容他安逸寄生的文明,在自己餘生裡的碎裂崩塌。

在《等待野蠻人》中,柯慈將批判,抽象導向帝國詩學:

究竟是什麼讓我們無法如水裡的魚、空中的鳥、童稚的小孩那般活著?是帝國的錯!帝國創造了歷史裡的這段時間。帝國違反四時更迭那周而復始的和諧變化,將它的存在置於興盛與衰落、開始與結束、充滿災難的起伏不定的時間之上。帝國活在歷史裡,並且企圖對抗歷史,因而詛咒了自己的命運。

帝國最不義之處,在於本質上,帝國將自身存有,設想為永恆;而將撲殺異族,視為鍛造永恆的必要功業。在《屈辱》裡,柯慈亦以相似悲觀識見,聚集一切細節,將「屈辱」命題抽象化。小說裡,在一個他者林立的世間,如好望角東部這般的異域,存在著一個以焚化爐為中心的小聚落;人們生活在垃圾堆裡,拾撿周邊,販賣維生,亦靠焚燒垃圾取暖。如此自生自滅。小說主角寄生其中,以將狗安樂死、焚燒狗屍為業。餘生裡不存在寄望,只是無驚無怪地體察到:彷彿生命的常態,邁向死亡的歷程,正是生命自身,最大的屈辱。

如此,在現實中的南非,艱辛將自我鍛造成一則經典敘事的時間點前後,柯慈的小說兩相對位,並與那則經典敘事,結成遠比人們期許的更為複雜的對話關係。一方面,在上述將虛構作品命題抽象化,提升至普世性命題的不變嘗試中,我們當然都明白,藉由描述種種無解、卻又以各種形式一再複演的暴力侵奪(死亡,僅是其中最可期的一種暴力),柯慈凝視的對話起點,即是南非長期種族隔離,絕對沉痛的事實。另一方面,這樣一種純熟的西方現代小說話語形式,所一再活絡指實的,其實是相對於小說中唯一言說主體而言,一切他者的難以猜想;然而,正因這般始終自覺生疏,主體指認了另一種主體,不可輕易由「我」消解的實存。

兩者結合,柯慈小說陳明的,是一個彷彿夢魘般的南非,某種意義,是這個世界最難以消解的一種異質。似乎,終究成為南非他者的柯慈,亦提醒著所有南非的他者:請勿將南非,簡化為普世立即能解的隱喻,這其實,正是最草率的看待。因為絕對沉痛的事實,需求主體絕對漫長的時間來清理,漫長過人能世故想望的普世性,更接近永恆,直到人能豁免於政治的那天。

童偉格

1977年生,新北市人。臺大外文系畢業。臺北藝術大學戲劇碩士。作品〈王考〉獲2002年聯合報文學獎短篇小說大獎,〈暗影〉獲2000年全國大專學生文學獎短篇小說參獎,〈躲〉獲2000年臺灣省文學獎短篇小說優選,〈我〉獲1999年臺北文學獎短篇小說評審獎,《西北雨》獲2010年臺灣文學獎圖書類長篇小說金典獎。著有短篇小說集《王考》,散文集《童話故事》,長篇小說《無傷時代》《西北雨》,舞臺劇本《小事》。

【時代的錫鼓響起,誰在清理戰場?】系列專文

01|蔡慶樺:流著淚剝下我的外皮──葛拉斯的罪責

02|林蔚昀:猴子輕柔的鐵鍊聲──從辛波絲卡的詩,看波蘭百年來的歷史難題

03|林建興:1973年之後的波拉紐

04|黃崇凱:你的祖國正在呼喚你──讀金英夏《光之帝國》

05|桀驁不馴匈牙利──納道詩的《平行故事》

回文章列表