(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

文學不是一種昨天才在書店的暢銷排行榜架上出現的東西。它是久遠、延續的敘事傳統,它有它的宮廷反叛、起義和革命,它的犧牲者和受惠人。這是一個長久的、同意如何訴說現實,建構信任的過程。──波蘭作家奧爾嘉.朵卡荻(Olga Tokarczuk)

阿潑總是戴著鴨舌帽與黑框眼鏡,遮去半張臉,素樸低調,一開口,卻擲地有聲。坐定,她便開門見山談起散文的可能,從報導者到作者,阿潑依舊訴說現實,小心翼翼地檢視著文字的力量。

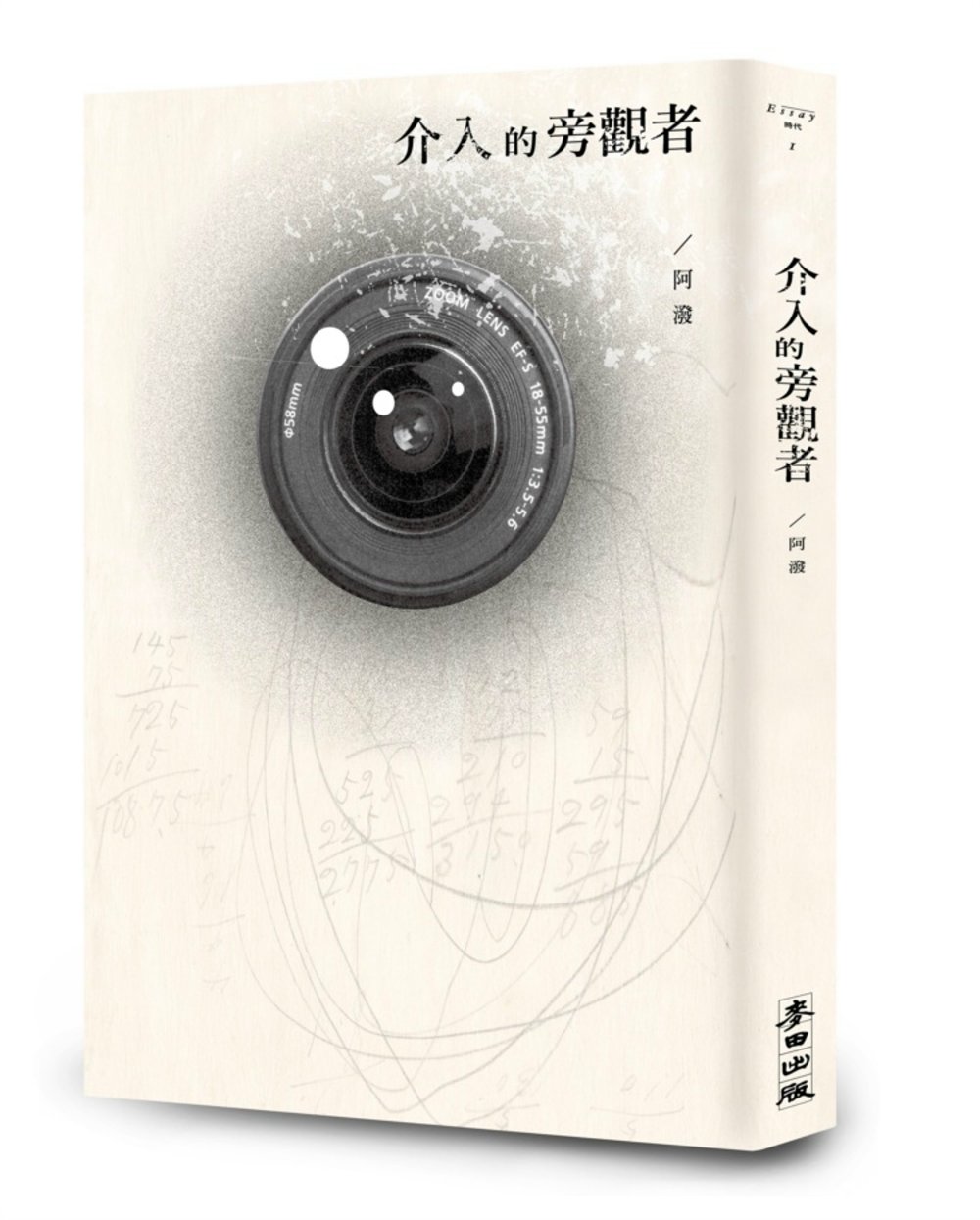

《介入的旁觀者》收錄阿潑在鳴人堂與《中國時報》三少四壯集的專欄,及其他採訪心得、部落格文章、得獎作品等。書中五個子題,含括國內外各類時事議題,探問生命的脆弱與尊嚴,反思社會運動的可能與極限,觀察家國變動下人的生存,以及,文字與媒體的力量。這串寫作的契機來自政大台文所教授、「新時代散文」書系主編陳芳明的邀約,2013年,他們因移工文學獎相識,當時,陳芳明向阿潑提出書寫「公民散文」的邀請。這個機緣,讓阿潑重新思索文學的意義,中學時代的國文教育幾乎讓她失去了對於文學的耐心,直到大學後閱讀賴和與陳映真,她才感知到文學的力量。如此經驗,也支撐她相信自己「可以」寫散文。

雖然在評論網發表文章,但對於「評論」,阿潑其實謹慎並抱持戒心,「評論太氾濫了,面對時事,大家都會說點什麼,我也因此自我提醒:我為什麼有資格代替誰發言?所以,如果沒有當事人的聲音,我沒有下筆的信心。」於是,阿潑的文章總在文類的邊界上擺盪,非報導非評論,發言的,總是他者。她將如此習慣歸因於新聞學的訓練,「我從來不會出現在報導裡。」阿潑苦笑著憶起上本書《憂鬱的邊界》,當時,「我」的出場問題讓她吃盡苦頭,「書孵了三年,前面一年半都卡在文章裡竟沒出現半個『我』字,很難看,文藝腔又矯揉造作。」

經過上一本書的挑戰,阿潑多少放下了自我懷疑,她說服自己不過是個導遊,帶領讀者看見「我」所看到的風景。「這本的『我』更多了,但放得很小心,我比較像個遞麥克風的人。」雖然觸碰現實,但她堅持著拿捏距離,總是敏感於界線,尤其是內與外,「幾重距離讓我身在外圍,一是空間,二是時間,第三則是位置。這些距離讓我比較安心,得以書寫。」

於是,阿潑堅持書名中定得出現「旁觀者」。有趣的是,儘管旁觀,卻介入。原來,「介入」一詞為陳芳明建議加入,卻也捕捉了書寫者的幽微感受,「這書名帶來的矛盾感非常貼切地闡釋了我書寫時的感覺。我的確不可能全然旁觀,只要在場就已經介入了,在這個時代,如果不轉發不傳播,事件幾乎等於沒發生過,如果我的讀者轉發了文章,也就介入了我的介入。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

去年底,阿潑辭去主流媒體的工作,卸下記者包袱,也卸下採訪與受訪的既定關係,如果採訪的對象決定了觀點的位置,阿潑似乎讓主導權交給緣分。面對異地,她選擇聆聽和參與,「做功課反而會成為先入為主的限制,可能為了要求證,就會失去當下最新鮮的故事。」阿潑在書中緩緩訴說著這些僅有一面之緣的人的故事,旅途車上,飯酒席間,她的直率與放鬆經常讓當地人滔滔聊起自己的身世,「一個陌生人與你發生了火花,願意訴說自己的故事,是件非常珍貴的事。通常,庶民的故事要問可能還問不出來,而且,可能因為我是台灣人,這些朋友對我好奇,也讓這個故事是台灣only。」

「這本書對我來說是個實驗,其實每篇都還可以再發展成一個題目,但都簡單帶過而已。」顯然,阿潑的記者性格難以滿足淺種的文字,「台灣不缺人寫散文,還是期許自己致力於非虛構的採訪寫作。」談起下一個寫作計畫,阿潑雙眼晶亮,題材是關於災難。因採訪與志工工作,阿潑走過災難後的日本東北、汶川與莫拉克風災後的部落,她觀察到一些奇怪的現象,儘管復原之路漫長艱辛,災民卻一直被定格於災難當下。「該怎麼恢復他們的主體性?當災難打斷日常生活,人總會為了恢復日常而努力,我想描述的是那個恢復的歷程,但我們留下的記憶,都還是他們最慘的樣子,若是你,你想要人生中最不堪的時候一而再再而三地重複嗎?」

在非虛構寫作產量匱乏的台灣,雖少前人帶領,阿潑仍努力前行,八旗文化總編輯富察亦曾在訪談中讚譽阿潑「是很有潛力的作家,經過持續討論後,很快就能抓到要點,發展出組織井然的時空關係,共構成一個談論他者、邊界、認同的文本。」儘管阿潑仍在報導與文學中擺盪,她筆下的故事卻隱隱回應了奧爾嘉.朵卡荻對於文學的定義:這是一個長久的、同意如何訴說現實,建構信任的過程。

回文章列表