(攝影/蕭如君)

(攝影/蕭如君)

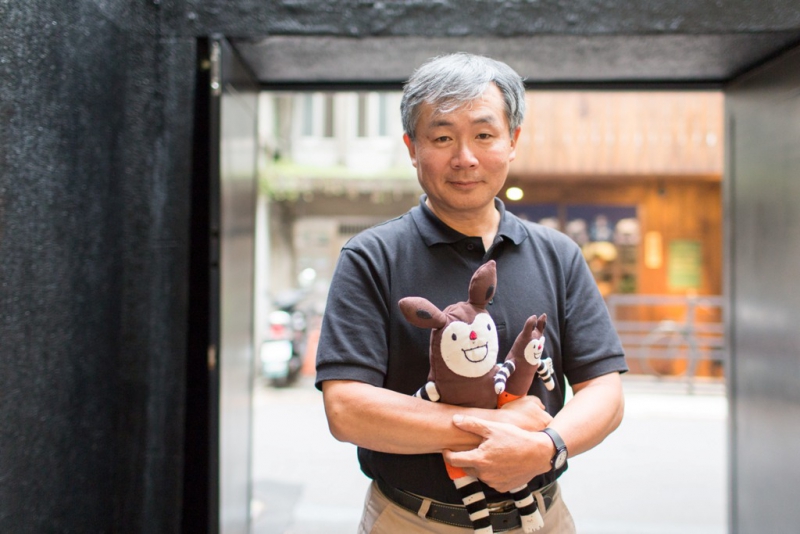

「大海永遠都是起點,不是終點。」廖鴻基說。

這幾年為了海洋文化教育努力、四處講課的他,有感於台灣人雖生長於海島,卻普遍對海洋缺乏認識,寫出了新書《大島小島》。他的散文充滿故事性與對話,談起書中虛擬的島國,他認為這本書離小說比較近;而有話要說,卻不願流於說教,便找到這個適合的文體,《大島小島》即是他多年來不吐不快的心事。他一個月內就把大綱擬好,在短短數月中,利用零碎時間一篇篇寫出來。

有些朋友看了這本書,跟他反映:「這是一本政治寓言!」廖鴻基笑道,這絕非他的初衷,但也不排斥別人這樣看。他解釋,書名「大島小島」是在概念上我們可大可小,一切都有機會再塑造,「台灣人的幸福是,我們可以討論,可以談,台灣的民主程度正在進化,我們有機會改變僵化的體制,改變刻板的思考模式。」或許是生命的成長帶來哲學的深度,廖鴻基自認對人性的解讀更深刻,《大島小島》除了跟台灣對照外,還有各種解讀方法。

向來多夢的他,在創作期間做了很多夢,夢裡的意象也成了書中主題,「我不但很會做夢,更會做白日夢。」廖鴻基白天和晚上的夢都與海洋有關,以前在《漂島:一段遠航記述》也做過類似的嘗試,他記述夢境,作為文體之間的變奏,但《大島小島》則是將夢境轉化、重寫,讓這個虛擬之島更豐富更有層次。他稀奇古怪的夢,不止是可以成書,還曾經促使他展開「繞島計畫」。

「我當時夢見我在排隊,跟我一起排隊的都是沒有臉孔的人,後來我才發現,原來我們都已經死了。島民死後會得到繞島一周的機會,可以選巴士、飛機或船,三種交通工具,所以排隊分成三列,我喜歡海,當然選了船啦。」醒來後他便決定,繞島何必等到死後,活著時就可以實踐,這就是「繞島計畫」的起點。

談起大海、寫作、白日夢,廖鴻基聲線堅定謙和,難以想像他曾是急起來就說話結巴、腦袋一片空白的人。「我以前講話會被笑,而且也不知道要講什麼。」語言表達對他曾是那麼難,此路不通,才轉往書寫。「我在航程上寫日記,練習文字,把文字練好了,因緣際會地開始寫作。」

開始對「語言」這種表達方式產生興趣,始於解說員的工作,「當時我帶賞鯨團,希望遊客對這趟航程有收獲,就跳到第一線當了四年的解說員。」第一次帶團,他在前一晚做了一堆筆記,還提前半個鐘頭到現場,先了解團員的年齡層、來自哪個縣市,「我私下話很少,但當解說員能說的卻很多,因為自己的海上經驗多,能分享的也多,於是慢慢練習放膽跟陌生人說話。」自認文字能力比較發達的他,在一次次講課中挑戰自己,現在有時在講台上還能即興說出一些有趣的話,連自己也很意外。

一向看重生命現場,把親身體驗融入寫作的廖鴻基,常被問到接下來要做什麼?「能做的很多呀!譬如我想在海上搭個平台,任其在洋流上漂浮,看看最後會抵達哪裡!」黑潮寬兩百公里,每秒前進一公尺,說是一日千里也不誇張。「我想做、想寫的還很多,海洋是我一輩子寫不完的。」

(攝影/蕭如君)

(攝影/蕭如君)

目前廖鴻基正與彰化地方人士合作,每個月都往返彰化海濱,他何其有幸又何其不忍地目擊過兩次中華白海豚。目前僅剩的66隻白海豚,大方地給了他兩次1/66的機會,或許,是想對熱愛海洋的他傳達什麼訊息吧,「到了彰化,我又重新學到好多。那裡黑黑的海灘雖然看起來沒有東部海濱那麼亮麗,卻滋養了潮間帶多少豐富的生態啊。」即將把這些經驗寫成新書的廖鴻基說,「國光石化」是國內環境運動難得的成功案例,他想留下的不止是環境記錄,還有文學的感性。

「春天是百合花開的季節,眼光停留在陸地上的人,很自然會想到春天來了、百合花要開了,這很美;如果能把視野延伸到海上,接著就想到飛魚來了,然後鬼頭刀追著飛魚也來了、接著是偽虎鯨也追著鬼頭刀來了。這也很美。希望喜歡台灣生態的人,以後不僅能看到百合花,也會想到海上的飛魚。」為了把大海教他的事再教給別人,廖鴻基對《大島小島》有深深的期待,「對台灣有感情的人可以藉由這本書,用不同的視野看見台灣。如果能從陸到海,把眼光拉到海上,眼界會更廣闊。」

回文章列表