(攝影/陳志誠)

郭英聲素來怕人群,即便是個人攝影展,亦謝絕出席開幕,沒人拿他有辦法。當初出版社邀他出版這書時,他只開出一個條件,亦即不參加任何宣傳活動,如召開新書發表會、舉辦座談、上節目受訪等。

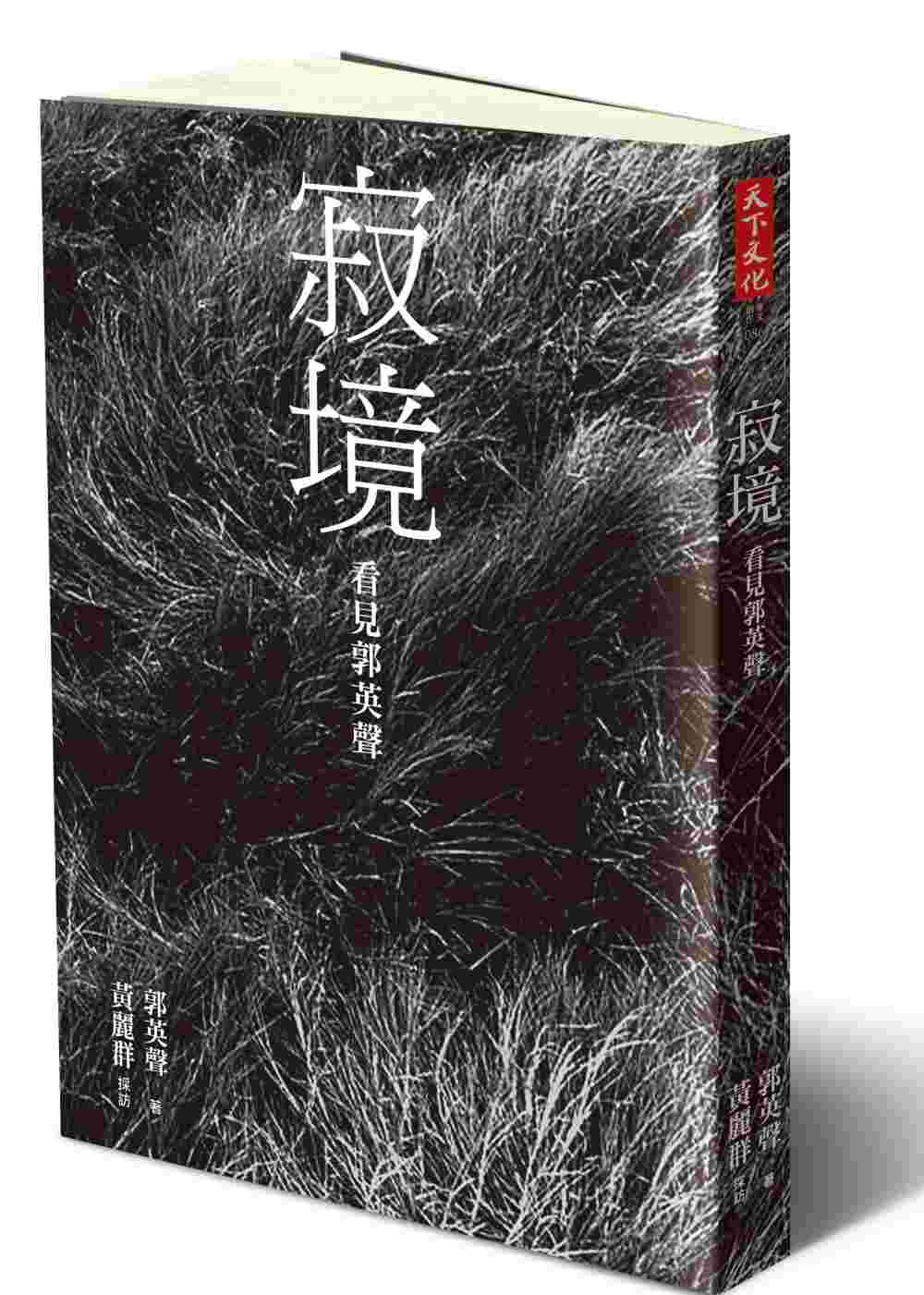

《寂境:看見郭英聲》收錄70幅郭英聲經典作品,由作家黃麗群採訪執筆,中途,他時而忌諱、害怕、逃避,黃麗群也忙,曾一度停滯, 前後整整兜了一年。郭英聲盛讚黃麗群的文字,「很多非常敏感、曖昧及疏離的狀態,她處理得非常好,也合乎我的性格,我很不喜歡張揚、花俏、誇張,所以這書讀來跟一般名人傳記有些不一樣。」

郭英聲坦承,今年二、三月,他幾乎已經有點崩潰,心生遁逃的念頭,結果編輯傳了一兩篇已寫就的稿子給他,他一看完,立即寫信給黃麗群,「妳害我都哭了!」

「她寫我的過去,馬上就把我丟到以前那個時代的衝突。五〇年代的日本非常蕭瑟,小津安二郎的電影、太宰治的小說,形容的就是那個年代。」《寂境》完稿後,郭英聲從頭讀完,深覺流露出一股非常安靜的氣息,「那安靜中充滿豐富的情感,而圖文搭配的效果,就像看一部電影。」

「記憶」「風景」「溫度」,向來是郭英聲言及攝影時的關鍵字,「當我想到某個年代,在一特殊場景,如旅館裡的一張床,我可能想到旁邊睡的是誰,這就牽涉到溫度跟一種體溫的感覺。我絕大部分作品跟情感面有很大關係,當愛情來的時候,我作品的一種感覺就出來了;當愛情離開,我的作品又陷入另一個狀況。」

郭英聲始終不願稱這書為「自傳」,提及他那富有傳奇色彩、蕩漾多姿的人生,他也總說,是偶然,是意外,完全不可預期。他把這一切歸於他生長的年代,「你們所有看到的情況都是就這樣發生了。就這樣發生了。」

「我的人生或許真的有點好玩,有點起伏,有點混亂,有點複雜。我的人生就像一只旅行箱,裡頭一團亂,走到哪裡掉到哪裡,當我因緣際會走到特定區塊,就會在精神上或實質上遺留一些東西在某處,也許是舊金山、紐約、東京或巴黎,都有一些我的遺跡在。」

他甫出生未久,便舉家搬遷至東京,在他生長的那個年代,若有人幸運地出了國門,多半很少回來,偏偏,在他七歲時,父親硬是又把根扎回了台灣。1975年,他25歲,去了巴黎,一待二十個年頭,及至1994年,因期間父親過世,母親一人在台灣,當時他的感情又搖搖欲墜,心想,也該是時候回來了。爾後幾年,他在台灣與巴黎來來去去,一直要到1998年,他把法國的銀行戶頭關掉、房子賣掉,在巴黎成了一個沒有地址的人,才算真正歸根台灣。

郭英聲一向堅持做自己,但對他而言,其實還是有很多難言的苦痛。他說,人沒有痛苦就完蛋了,況且,對工作、對愛情、對周遭發生的事情總難免有所倦怠,「何況在台灣生活確實有個比較大的問題,政治氣壓太糟糕了!全世界沒有一個地區像在台灣作為一個藝術家這麼複雜,要去面對所謂認同的問題,這很麻煩,藝術跟政治之間的辯證永遠翻來覆去,但相對的,這也可能變成台灣藝術家某種很重要的創作元素。」

(攝影/陳志誠)

在網上搜尋郭英聲的照片,很快便發現兩條理解他的線索,一是泰迪熊,另一是槍。泰迪熊與槍,兩項物件看似異質、甚且形象背道而馳,怎會同時牽連在一塊兒?郭英聲一聽,大笑反擊,「剛柔並濟啊!」

採訪這天,他帶了三隻泰迪熊前來,排排坐在他工作室的沙發上,可愛極了。他家裡約莫有十來隻,全都有名字。最老的一隻,是1980年友人送他的禮物,看上去有些憨傻,名叫Tuggy;老熊Tuggy是他最偏愛的,至今已跟他周遊過五、六十個國家,去年還隨他去不丹。每回帶它出門遠行,郭英聲總將它放在登機箱裡,一上飛機便取出安放在座位上,就怕它憋著了。泰迪熊是他兒時最重要的玩伴,一如許多人,有條自小蓋到大的小絨毯,非得抓著它方能安心入睡。郭英聲說,即便泰迪熊很髒他也不敢洗。他曾做過一個天大的噩夢:一回,他將熊送洗,回來後,竟全然認不得了,嚇壞了他。

另外在網路上看到一張照片,攝於1981年,乃少年郭英聲於法國鄉間射擊時的留影,他手持一把長槍,一派瀟灑不羈模樣。他自小迷戀速度感,槍法神準,年輕時候喜於開快車,說話也快得像機關槍。英文單詞「shoot」兼具「射擊」與「攝影」之意,郭英聲笑言,「其實兩者差不多嘛!」

十歲上下,他家裡有把氣槍,他會在啤酒瓶上放一枚一元硬幣,在一定距離外,即能精確擊中硬幣,瓶身卻絲毫未動。小時的他調皮得很,雨後,竹籬笆上常見蝸牛,他憑五顆子彈便能打掉五隻蝸牛。他父親見此,不無得意,每有友人來訪,總要叫他在人前表演一番。

「速度、精準,某種程度,好像都影響到我後來作品的風格。」1990年代中期,郭英聲自巴黎返台,曾任幾家時尚雜誌的創意顧問,有時也幫忙拍照,無論是模特兒或髮妝師,全都喜歡跟他合作,因為別人得從早上七點搞到晚上七、八點,但他早上開拍,不到預期時間的一半,便能全部拍完。「我速度非常快!只要感覺對了、東西對了,一下子就拍好。」

除卻商業攝影,他在創作上也是從來不「等待」的。「我不是一個看到風景,然後把腳架慢慢架起,等光、等風的那種人,我從來不等!我寧願這樣經過,讓風景留在腦裡,就算了。我很少回頭,看到再好看的東西,也不會掉頭去捕捉。」

抵達巴黎後,郭英聲很快就受到極具份量的《ZOOM》攝影雜誌青睞,以八到十頁的篇幅刊載他的作品,讓他霎時走紅,各式邀約不斷。順利取得「藝術家證明」後,熱愛射擊的他立刻衝去買了把長槍,那時,他玩的是真槍,有幾家經常光顧的靶場,平均一個月去兩次,練習射擊。

如今,他工作室裡擁有數把空氣槍,說著說著,他隨即拿起一旁以色列製的自動手槍「沙漠之鷹」,當場親身示範,對準掛在工作室角落的可樂空瓶,開起槍來,那槍威力頗大,後座力又強。「我在辦公室裡玩槍,某種程度也是解壓的方式。」他經常坐在位置上,抓起槍,就朝著遠處的空瓶射擊,工作室外頭有一圓盤,上頭堆放著好幾個表面被打擊得坑坑洞洞的瓶身,全是他的傑作。

言談間,郭英聲經常大笑出聲,滿是熾熱,然《寂境》中瀰散著的,卻又是一股揮之不去的孤獨。他坦承,確實存在著「雙面郭英聲」,甚至不只雙重性格,「他們之間可能關係很好,也可能非常壞,甚至暴力以對,我自己也控制不了。」

童年時期,他母親遠赴歐洲求學,父親又經常不在身邊,孤獨成了他的同伴,也從此化為他生命永恆的印記。冰與火共存,疏離與深情對峙,這就是郭英聲,或也因為如此,才造就了他的謎樣與迷人。

回文章列表