我坐在宇宙中心東側遮雨棚下一張小桌前,等待著我點的一杯咖啡,但是它遲遲不來,就是不來。

我人生中學到的第一句西班牙文句型,不是「這個多少錢?」、不是「先生你踩到我的腳了」、也不是「對不起,我已經有男朋友了」,而是「請慢一點」(Más despacio, por favor)。

在任何美好而依依不捨的場面裡,「緩慢」是合理甚至是唯一應該的要求。在耳鬢廝磨的情熱時分、在闔家光臨的溫馨場合、在暴風雨後洗刷如新的天空下、在千里跋涉後終於看到的雪山峰頂,你會希望此刻永遠停留,如畫般。但如畫風景並不是靜止不動,就像時間永遠不會停止前進,它們只是緩慢。無論是薰衣草田或者尼斯海岸、坎城或者尼姆斯、無論是在棕櫚樹下慢食迷迭香烤雞佐鄉間青蔬,或是將圍巾鋪在矮縱樹前草地上啜飲下午第一杯冰涼白酒,在南法城市周遊,緩慢是唯一的原則。我總是無比驚奇,在我盡心盡力地消耗光陰,自問「這下總該可以前往下一站了吧」,鐘面上的時間竟然才只過了幾刻鐘幾分鐘。但不能著急,著急在南法不但不切實際,並且也達不到任何效果。

這個地方叫做佩皮尼昂(Perpignan),位於法國南方、充滿中古世紀遺址的古鎮,13到14世紀曾是馬略卡王國在歐陸的首府,以七百年歷史的教堂和經歷三朝皇室修築的皇宮遺址著稱,雖然現在屬於法國,但這裡的居民,就跟達利一樣,是不折不扣的西班牙加泰隆尼亞人,女孩子有著微翹上唇和長睫毛,圓潤緊實的肩膀線條,皮膚像上好的伊比利亞火腿一樣散發健康的紅光。佩皮尼昂的食物和美酒都深受加泰隆尼亞傳統影響,在這裡的餐廳用餐,必須用法文點西班牙菜,而路標的雙語指示用的是法文和加泰隆尼亞文。但是不要緊,在任何語言裡,「咖啡」的讀音都差不了多少,但咖啡就是不來。

我試著把呼吸放慢,因為我曾聽過有人信誓旦旦地說,生命的函數與呼吸次數有關,褐鼠每分鐘呼吸次數約為一百次,平均能活四年,而烏龜每兩分鐘才呼吸一次,能活超過一百年,我想生命長短的原因應該比這複雜很多,到了我覺得有點缺氧的時候,便完全放棄了呼吸療法,因為要呼吸停止了那就連命都要丟了。

1963年,超現實主義畫家薩爾瓦多.達利,在佩皮尼昂老火車站大廳裡感受到前所未有的超凡體驗,一種在宇宙的源頭才可能出現的心靈狂喜,他說只要坐在這個車站的等候室,就能得到源源不盡的靈感,他還相信伊比利半島曾以此地為圓心旋轉。以這個火車站為主題,達利創作出超現實主義美術發展上的里程碑作品〈La Gare de Perpignan〉(佩皮尼昂火車站),宣告此地的火車站是「宇宙的中心 (Center of the Universe)」。達利是個宇宙起源(Cosmogony)論者,他就像哥白尼、伽利略一樣終生探索存在的本質,為此著迷不已,他同時也是經過醫學認證的神經病天才。在這幅作品中,交叉的光芒標出了中心點,達利本人四肢無力漂浮在車站上空,一切皆無所依只能墜入虛無,拿著尖叉的農民無語地看著耶穌手腳上的聖痕,彷彿那血跡和自己手上的尖銳物毫無關連,一名沉默的婦女背對著觀看者,袖手旁觀達利的漂浮,此時一輛機動火車頭正在緩緩駛入宇宙中心--佩皮尼昂火車站。

這個火車站的時間感確實不同一般。

某位趕著前往下一站的國際媒體旅遊記者急著搭上火車,他來到火車站前,首先試著從黃色自動售票機買票,但惡名昭彰的黃色售票機可能全數正在維修中,或是不收法國境外發行的銀行卡,當他問過四名各自歪站發呆或聊天的站務、票務、清潔和不知幹啥的制服人員後,終於找到售票辦公室,辦公室有四對八扇大門,但只有一對提供進出,而且必須有一位善心人士從裡面才能打開,當他走進售票廳,迎接他的是十人以上的買票隊伍,正要覺得十個人還好嘛,很快地他就要進入痛苦的深淵。

雖然法國國鐵時尚科技兼具的新櫃檯設計給人一種便利感,但賣票的風格基本上跟上個世紀沒有差別,在這裡,你不能把售票員當成一個台機器,而是一位新朋友。每一次當售票員招手「下一位」,乘客必須按步就班從頭開始,首先是問候,帶著真心的微笑,不能隨便,再來必須告訴他你的需求,當然不是簡簡單單將目的地和時間說出來而已,許多乘客以為自己知道怎麼做,其實他們的決定並不是最好,所以還是將這趟旅程的心路歷程一五一十地對售票員招來,因為旅行並不只是身體外在的移動,也是心靈的旅程。

「是這樣的,我跟我太太…就是這位可愛的女士,我跟他從1968年開始就是最好的朋友,對的那一年在巴黎我們參加了街頭運動……不過那說來話長了……哦,是嗎,也許我和你的叔公曾一起並肩對抗呢!……好的,言歸正傳,是這樣的,我們結婚第45年,是的,謝謝你,我們每一年都會一起去旅行,孩子出生之後就沒辦法了……但現在他們都長大離家了,我們又開始旅行,我們有兩個孩子,一男一女……謝謝。好的,我們前天到達這裡,吃喝了最好的加泰隆尼亞美食與美酒,看過馬略卡城堡和中古教堂,欣賞了新聞攝影大展的照片,哦那些戰爭中的孩子令人不捨……我們明天離開這個可愛的城鎮,我們在想,是不是該去亞維儂看薰衣草田,或者是到尼斯享受海灘之美呢?兩者聽起來都是美不勝收,兩者都有舒適的快車到達,在這裡我們是旅客而您是專家,我能否請您給點建議?」

在交換了家族史、旅行愛好、對天氣的感受以及最基本的家庭觀念之後,售票員挑出適當的班次和座位提供旅客選擇,當她輕觸螢幕,左側的列印機吐出兩張略微發熱的票券,她慈愛地將票券放入銅板紙印刷的彩色國鐵信封,雙手交給旅客夫婦,互道珍重,並祝旅途愉快,婚姻繼續幸福,然後售票員收起笑容,Reset 心情,按下桌內一個神祕的按鈕,櫃台的桌面上突然生出一個縫隙,一道有如防搶裝置的金屬外框玻璃帷幕憑空升起,一陣轟隆之後,玻璃隔開了售票員與等候購票的旅客長龍,他拉下玻璃上方的百葉窗,眼不見為淨地打開後門準備享受他的休息時間。急著買票離去的記者依然在隊伍中含淚嘆氣,他在這個等候室中已經站了半個小時,不但沒有買到票,也沒有像達利那樣得到天啟的靈感。

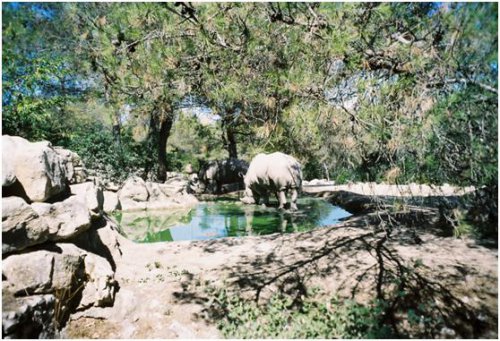

蒙彼利爾動物園(Montpellier Zoo)距離宇宙中心不遠。好整以暇地排隊買張票,搭上快速列車RENFE 9706只要1個小時又32分鐘就能到達蔚藍海岸區第三大城Montpellier總站,跟著人潮走出月台,還沒意識到站台的段差,就已經踩在路面電車縱衡交錯的軌道上,每一條馬路兩旁都有棕櫚樹搖曳生姿,路面電車的外表新得發亮,五彩繽紛的圖案壓在寶藍的、翠綠的、鵝黃的和艷紅的底色上,電車行進的方式那麼溫馴,連一隻跛腳的老狗都能自由地在路中間盡情搔癢。搭乘同樣令人安心的公車,爬上第三大學旁的山坡,經過一條叫做綠色森林大道的公路,很快便來到動物園最引以為傲的亞馬遜雨林溫室門前,門票6.5歐元,半票只要3歐元。在這個用空調製造出來的雨林中,生平第一次我看到鱷魚卻感受不到殺氣,生平第一次我放心地欣賞牠半浮沉的側影(當然也因為隔著一層厚玻璃的緣故),一回神,身邊已站著兩隻雉雞,他們一樣盯著泡澡中的小鱷魚,也許他們的心裡也跟我想的一樣。

走出溫室,動物園的庭園造景透露著一種「生活即度假」的南法精神,就像雷諾瓦的畫一樣太平無事,充滿和煦的美。所有的行人步道皆以規格相同的碎石或泥土舖設而成,每隔50公尺許便有休憩點,廁所是完全的環保公廁,像一座藏在森林裡的賞鳥亭一樣隱沒在樹叢間,陽光從下方的空隙滲入,照亮了馬桶的位置。許多當地居民成群結伴到動物園練跑,或者只是漫步聊天。這個動物園裡沒有人會拿著地圖勾選還有哪些動物沒看到,要怎麼樣才能最快到達下個區域,蒙彼利爾動物園各區之間連接的步道蜿蜒,也許並不漫長,但那散步的氛圍總是讓人每走幾步就會在長椅上坐下感受藍天的濃郁,或者暖陽的淺灼,走在連通步道上經常會忘記自己身處動物園,但卻常有孔雀跟蹤不休,聽著鞋底踩在碎石上的沙沙聲,就那樣走了十分鐘,來到長頸鹿草原上,後面已經跟了三隻閒得發慌的孔雀。連飼養員都好整以暇,兩個長相俊俏的男孩滑了一艘小船渡到水鳥池中央的小島,只為了割幾條蘆葦。另一個負責養馬的女孩與一匹白馬咬耳朵說了一大堆悄悄話之後,馬才讓她騎上背踱步離去,消失在油畫般的小路盡頭。

每一處動物都在自己的園地內緩慢行進,與其說是悠閒,不如說極度放鬆,當我經過一堆樹叢,發現上面滿布的紅色果實巨大無比,快要壓垮樹枝,近看原來是掛在樹上的一群美洲紅鹮(Scarlet Ibis,學名Eudocimus ruber),這種涉禽長腿尖嘴,全身腥紅,只有鳥喙呈現漆黑。當樹枝隨風搖擺,它們隨之晃動,幾個孩童蹦跳著經過樹旁的木頭步道,發出突然的巨響,即便如此,也不會驚動這群放鬆的紅鹮,牠們依舊垂掛在樹梢,彷彿已經知道頭頂上方有一張鐵網,牠們就算想飛也離不開這個牢籠。

這情景與其說是雷諾瓦的印象派即景,反而更像達利的超現實夢境。

那超現實的紅鹮果樹在我眼簾上逐漸淡去,我依舊坐在佩皮尼昂,還在等待我的咖啡,它還是不來。

比達利更早之前,1932年的喬治.歐威爾在距離宇宙中心幾個小時車程的巴塞隆那參戰,他在《向加泰隆尼亞致敬》中記錄了這個地區的種種,他盛讚西班牙人的無比慷慨和魅力,同時也偷偷抱怨了一下西班牙式的時間感:

有一個西班牙語單詞,沒有哪個外國人沒領教過,那就是mañana——「明天」(字面意思是「早晨」)。只要有可能,今天的事必然拖到明天。這個問題如此嚴重,以至西班牙人自己也拿它當笑話。在西班牙,小至就餐大到戰鬥,從沒有哪件事在預定時間發生。通常事情都發生得太晚,但偶爾——因此你也不能指望它們會遲到——也會來得太早。

2011年起,高鐵新站有多列國內和國際快車停靠,一列TGV高速列車穿越西班牙與法國邊境,在兩小時以內連結了達利的加泰隆尼亞省故鄉(Figueres)和宇宙的中心。火車舊站近在眼前,那個曾被偉大藝術家裝點過的車站面門正在整修中,無論如何,西側嶄新的現代建築光芒已經太過耀眼,新站的二樓則有一個花枝招展的達利紀念堂,大廳正面有一個常見的臨時展示亭,貼滿了今年度優秀的新聞攝影作品和英、法、西三種語言的導覽手冊。從1989年起,每一年到了九月,世界新聞攝影大會「Visa pour L’image」在此舉辦,那也是我被召喚來到宇宙中心的主要原因。

在我要搭乘的列車到達之前,我的面前只有一本福克納的《當我彌留之時》,我可以決定繼續空等我的咖啡,或是看著這本艱澀的書籍半睡。

無論如何,在過去24年之間,數位攝影已經取代底片、老報社裁撤全體攝影部門、iPhone成為戰地記者正式的報導工具,圍繞著宇宙中心的旋轉越發快速,只有這個車站裡的緩慢一切如故。

這種時候正好來一句米蘭昆德拉在《緩慢》裡的名句:

為什麼緩慢的樂趣消失了呢?以前那些閒逛的人們到哪裡去了?

回文章列表