▌「英雄爸爸」與小女兒的書寫起點

其實開始創作沒多久,我就發現自己的小說裡總是充滿溫柔強大的「英雄爸爸」。在2016年底,我開啟「女兒房」的攝影書寫計畫,我腦中的畫面很簡單:請女孩披著一件爸爸的衣服,向我訴說她的故事。

當時的我正面臨人生的低潮,無法判斷這計畫的靈感是否源於一種無依靠、被遺棄的痛苦,想要在潛意識當回那個被照顧保護的女兒。我只記得當時想要探索,不斷出現在自己的書寫裡的父女關係是否隱藏著什麼必須釐清的東西。

然而當我進行第一位女兒的攝影訪談時,立刻就發現這個企劃有多可怕。一部分的可怕來自於許多關係事件遠遠超乎我能書寫紀錄的範圍,另一部分的可怕是我毫無任何知識與訓練去面對一個渴望被聆聽經驗的當事者。那裡面有一個巨大的東西,我明白自己完全無法處理,因此最後選擇用一種寫意、童話寓言的方式,處理了大部分的故事。

▌從「乖女兒」的自覺,踏上心理旅程

2019年《女兒房》出版的時候,同時也舉辦了「小說聚場」的演出。其中一場演出,我邀請計畫進行到中途才認識的政大教授陳文玲來進行一場工作坊(如果我先認識她,很可能就不會開啟這個計畫了)。在那演後混亂吵雜的演後現場,文玲抓到一個極短的時刻,她抓著我的手,狠狠瞪著我的眼睛說:「不要再當爸爸的小女兒。給她名字。絕對不要讓她帶著小孩回家。」

這三句命令句,確實點醒了心中隱微的不安。於是我以緩慢零碎的方式,慢慢學習榮格心理學——從童話與神話分析、陰影、原型、家族排列、占星等。但大部分是在重新理解自己童年,以及好好認識內在不太平衡的阿尼姆斯與阿尼瑪。這過程中,我直視的對象幾乎都是母親,以及其它母系的經驗。關於父親,就是偶而會碰觸到,大概知道應該要取消那種英雄仰望與凝視的情結而已。對應到創作,我則有意識的直接跳過那些「英雄爸爸」,於是小說角色乾脆都出生在父親空缺的單親家庭裡,譬如《女二》的黃澄與黃茜。

無論如何,血緣與親緣依然是我感到強烈興趣的主題。有時我甚至不知道如何跳過家庭場景來建立一個立體的角色。2022年莫琳・莫德克的《女英雄的旅程》算是學習榮格心理學的一個重要的中介點,我幾乎看清楚自己走向個體化的路徑,能明確指認出阻礙與困惑,懂得向正確的人尋求幫助並耐心等候。因此當閱讀作者的續作《父親的乖女兒》時,我非常慶幸自己沒有崩潰——甚至帶有些許的驕傲。因為早在文玲抓住我的手那一刻踏上旅程——我意識到自己是爸爸的女兒而非我自己,並在《女英雄的旅程》中確認自己的行進充滿支持。

但,也因為《父親的乖女兒》這本書,會想起「女兒房」的照片讓我更感恐怖。讓女兒們披著爸爸的衣服,似乎暗喻了我想成為小女兒/乖女兒的渴求,一種永遠等著被拯救、被照顧的心態。閱讀這本書,我甚至感激起自己的父親不刻意展現無敵。我很小就知道爸爸沒有自信,爸爸是為了養家才去從商做生意,他會判斷失誤,許多事情他也得想辦法且極有可能會失敗。可是,在更早之前,當我還小到躲在門後嚇回家的爸爸時,他曾是我的宇宙。媽媽會看著嬉鬧的我們說:以後結婚妳爸要跟妳一起嫁過去。

▌我們都是父權階級下的乖女兒

我與父母關係最明顯的斷裂是十二歲被送去住校。雖然近年回溯那段時光,覺得有很多負面的影響,但也因為必須在團體政治中存活下來,我不得不為自己負責而減少依賴父親庇護的機會。可惜的是,成年前許多重大決定還是缺少自主權,我從沒學會如何自己冷靜地把事情重頭到尾想清楚,以至於當大學進入演藝圈後來決定去英國學表演,正式開啟了我和父親激烈的爭執——這攻擊、斷裂、到和解的過程長達二十年。

儘管我不是莫林・莫德克列舉過度認同父親的乖女兒,但我依然有許多乖女兒的情結矛盾。譬如對親密關係的完美主義,以及被拯救的欲望。當面臨經濟壓力時,我也跟作者一樣希望有人能拯救就好。我氣自己得照顧自己,但也因期待別人能照顧我而感到痛苦與羞恥。這些時刻的我,正在無意識希望自己可以一直是「原型的女兒」。

「如果女兒沒有意識到自己對父親的依附,她現在的丈夫就將變成她童年的父親,而她則變成曾經的那個孩子。她和父親之間未解決的感受與問題,此後都會投射到她的新丈夫身上。他會接受到她所有浪漫的幻想、她的信任或不信任、她的好勝心、貪心、停滯的性發展、敵意,還有被保護和被供養的欲望,這些都隱藏在婚姻契約的細節條款裡。」

「或許爸爸的乖女兒最常反覆出現的問題是,她會認為父親的結盟等同於親近,因此後來也會認為跟其他男人結盟就等同於親密。她對於真正的親密所知甚少,不知道如何和一個同儕分享她的脆弱,因為她與父親的關係不是同儕的關係,她的父親永遠擁有更大的權力。」

我遇過兩種典型女性,一種是想嫁給像自己爸爸的人,一種是絕對不要嫁給像爸爸的人。前者幾乎是一種心智上的亂倫結果,後者的代償投射恐怕也很難幸福快樂。我好像兩個心態都有過,直到我學習到自己的伴侶不需要以父親為座標來評斷的那一刻,才終於感到自由,並且有信心組成自己的家庭單位。

《父親的乖女兒》點出非常重要的一點:「就算不是每個女人都是父親的乖女兒,但我們都是父權階級下的乖女兒。」當代女性所面對的是更複雜的內外矛盾。儘管我在中學住校時,被教育成一個充滿責任、幹勁與企圖心的人,當我離開那座溫室進入大學到進入演藝圈,卻總是被習慣用無助、柔弱來換取所需的女生搞得神經緊張。《父親的的乖女兒》這本書最犀利的部分,就是探討父權底下的乖女兒所面臨的「權力」與「性」的扭曲。

▌女人內化的無助姿態

曾短暫接觸過一個結構龐大歷史悠久的表演團體,我以編導的身分受其中一位團員的邀請,進行她的個人solo創作。在接近演出時,團體高層(清一色是女性)開始要求我必須配合她們的行為去面對她們的男性團長,以及政府官員。譬如彩排到一半,我突然被叫去站在門口罰站等候團長的到來,並且被囑咐要去詢問對方看排的意見,以及演後讓對方上台接受掌聲。過程中我感到極度不適,尤其當團長指責我的夥伴沒有大張旗鼓的感謝大家,來壓制她的表演非常成功的事實時,達到臨界點。她們正澈底執行「如何把自己的智力、力量與情感投射到男人身上」。但她們是怎麼變成這個模樣的?《父親的乖女兒》給予了精闢的簡答。

「在童年時期,爸爸的乖女兒就是父親的知己,對父親而言更像是妻子而非女兒。成年之後,這樣的女兒會複製父親掌上明珠的角色,成為長官的親密夥伴(不論有無性關係)。身為掌權的男性信任的心腹,她可以保有掌上明珠的特權地位,但自己本身其實毫無權力。處在這樣次要的為地位,爸爸的乖女兒是最佳助手,最適合所謂的『帝國建造者』、總裁,還有那些擁有政治勢力而準備挑戰世界的男人們。」

老實說,這樣的「帝國」團體絕對不只這一個。如婢女般卑躬屈膝的討好姿態,是一種企圖心的障眼法,她們的價值取決於地位比她高的人,也透露出在父權壓抑下長歪掉的一種特徵:習得性無助(learned helplessness)。口語說法就喜歡「裝弱」,期待自己被拯救,無法相信自己的決定,不為自己負責,澈底背叛了自己。

「女兒和父親達成的盟約裡隱含著一個承諾,就是她值得得到最好的照顧,而他永遠都會在她身邊照顧她。但伴隨著這永遠安全的保證,女兒吸收到一個更隱微的訊息就是,她是無助的,所以需要被拯救,而且父親還會以許多微妙的方式傳達什麼類型的無助是能被接受的。」

當我們說「力量」時,不能忽略力量的多樣性——除了政治、社會、智性的,也包含創造、靈性的連結與融合都是力量。當代女性的難處在於權衡追求與需求——在於試圖平衡外在對權力的追求,同時也要顧及內在對親密關係的渴望。可惜多數父親的教導很少包含內外如何攜手合作。內在力量又是一種與生俱來的能力,它總是會在成長過程中被休眠。書中的最後一章節,非常細緻地闡述捆綁父女的絲線,以及我們將會經歷何等漫長的階段——從否認、憤怒、痛苦、哀悼、理解,到最終接受。

▌什麼才是真實的自己?

最後我想提出一件有趣的觀察,在《父親的乖女兒》裡,作者(或是譯者的選擇)在三處使用了「真」這個字眼:

「父親的乖女兒無法分辨對自己而言什麼才是『真實』的,只好把權力拱手讓給任何她想要取悅的人。」

「寇蒂莉亞(李爾王之女)效忠的不是父權階級的舊秩序,而是她自己的『真實』,她拒絕扮演古老的女性角色,以奉承男人的自我來引誘他。」

「爸爸的乖女兒對父親的忠誠,讓她無法獨立出來說出自己『真話』。」

這三段引文其實點出了乖女兒最核心的痛處:失去了與自己「真實」的連結。從無法辨識自我的真實需求,到無法忠於內在的真實聲音,再到無法說出自己的真心話——這是一個層層遞進的疏離過程。或許走向個體化的旅程,就是重新找回「真實」。

《父親的乖女兒》這是一本寫給所有女性,以及正在成為父親的真誠筆記。除非我們願意檢視那些與父親/父權纏繞的絲線,探索自己的功課,我們才能分辨父親真正給了什麼,而非我們想要他給的。父親的禮物是隱藏的,得等我們準備好,自己找到。

鄧九雲

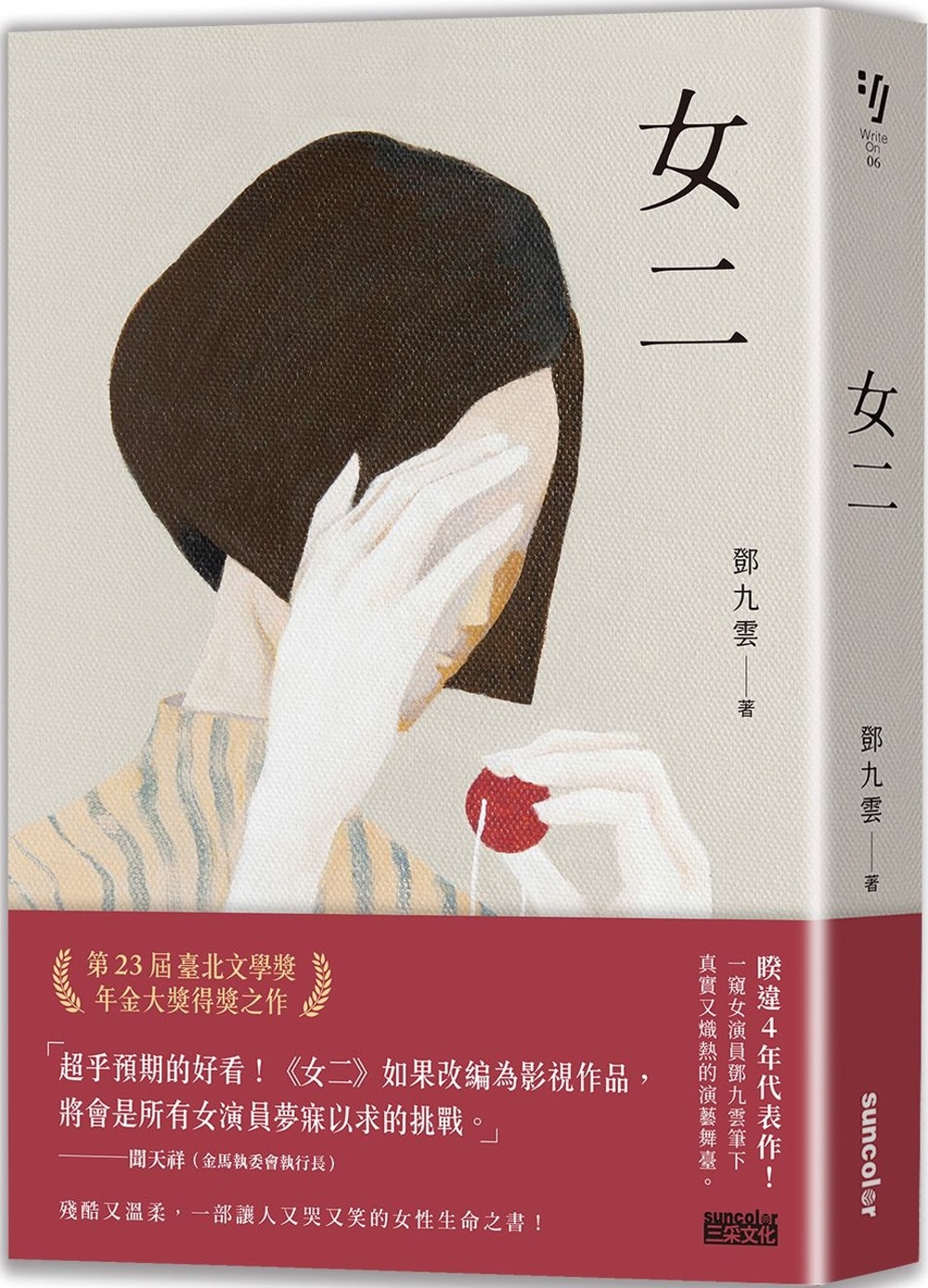

演員、作家、編導。從2015年開創結合文學、戲劇與當代藝術展演的「小說聚場」系列作品,關注於語言、情感、敘事在不同場域的內在調度。出版多本短篇小說與散文集:《用走的去跳舞》《我的演員日記》《暫時無法安放的》《女兒房》《最初看似新奇的東西》。長篇小說《女二》獲得台北文學獎年金大獎。

延伸閱讀

回文章列表