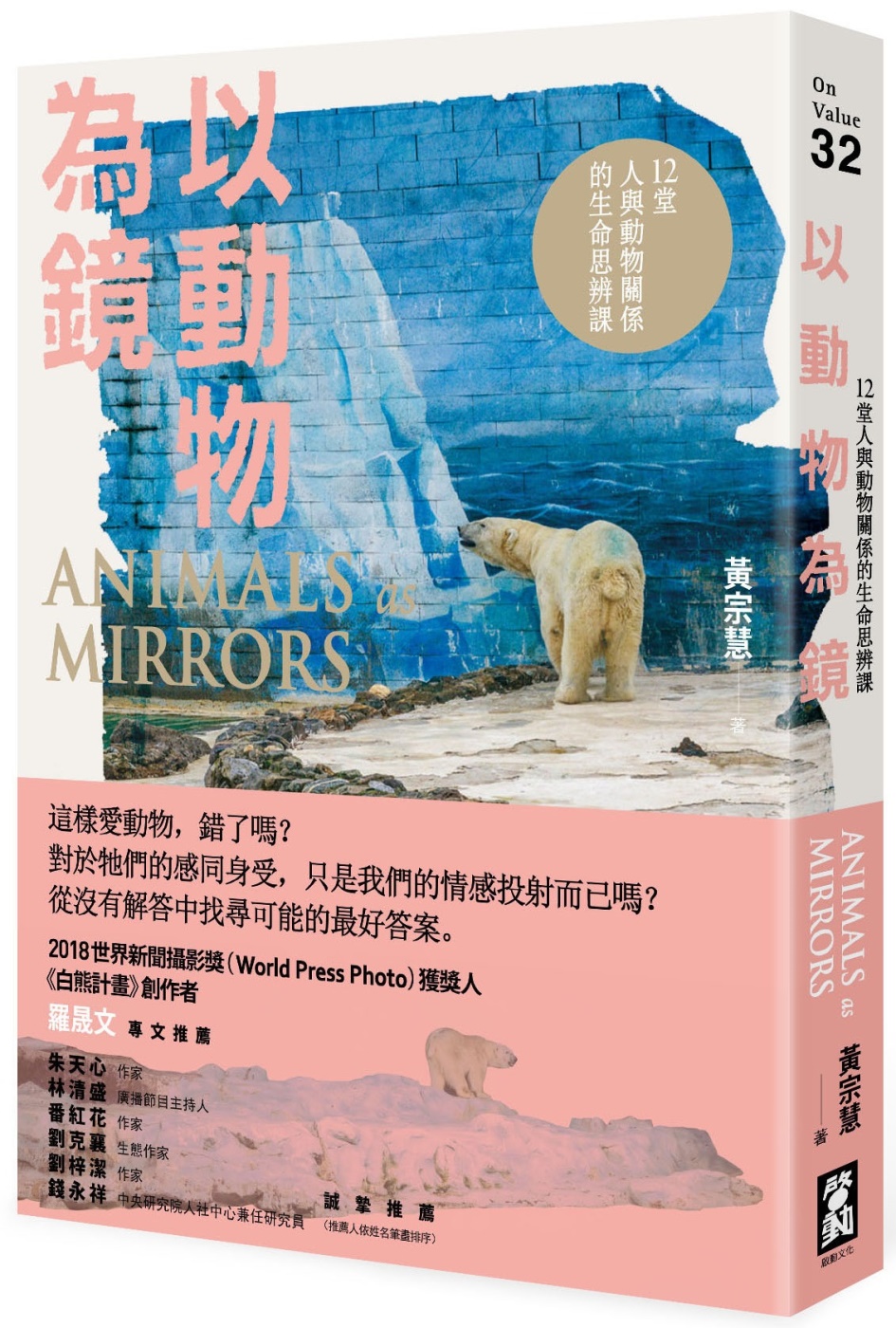

與黃宗慧、黃宗潔的相遇,源自《以動物為鏡:12堂人與動物關係的生命思辨課》,書中引了一段我弄死毛毛蟲時的心境描寫,我才知道有人從文學談論動物議題。此後我便關注黃氏姐妹的動物書寫,因為他們不講大道理,不教訓人、不擺出道德至高的姿態,而是帶著你思考一個又一個困難的生命議題,儘管不一定有答案,過程中還會發現自己的矛盾;但跟著他們的文字,我得以回看與檢視自己面對不同動物時的反應,也有機會理解與自己不同立場或背景的人所呈現的價值觀。而副作用是,觀察動物或與之互動時,就會忍不住東想西想。

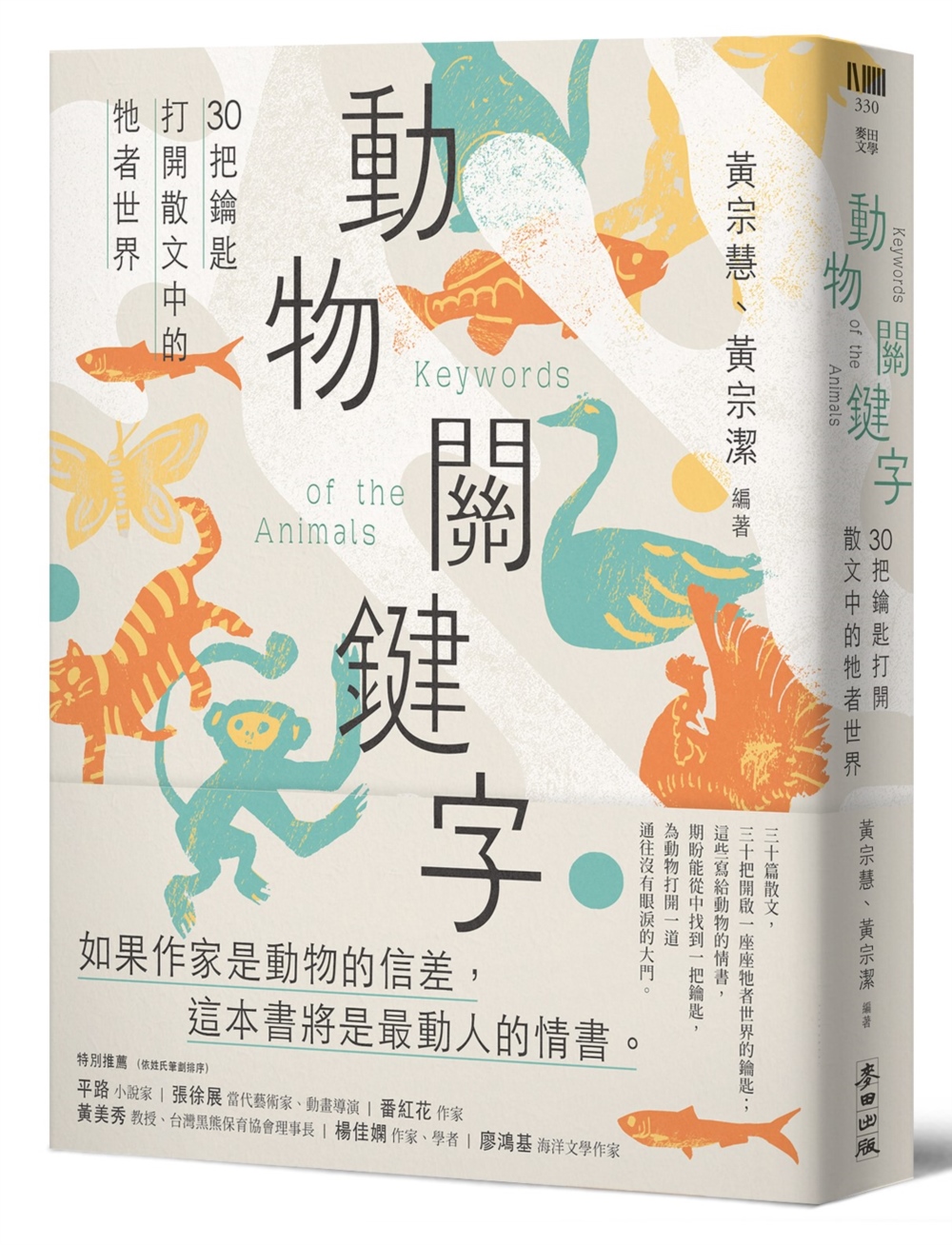

讀《動物關鍵字》時,我仍舊邊讀邊想。本書收錄的三十篇散文,並非一開始就以動物為主題,寫作者只是書寫他的日常,像是面對同伴動物的苦痛或離世;或非日常,遇見被狗撕咬的台灣獼猴,或是一隻準備被剝皮的山羌。而編者黃宗慧、黃宗潔細細閱讀這些書寫,去看其中人與動物的關係,進一步點出能夠往下思考的「關鍵字」。

書中「野生動物區」章節,收錄一篇我寫的〈剝皮〉:「到底為什麼要剝牠(山羌)的皮?我知道理由當然是──『反正牠都死了,不剝牠的皮來用不吃牠的肉,浪費。』可是,如果是我們家的狗死了,我們也會說『反正牠都死了,就拿來用』這樣嗎?」

黃宗慧為〈剝皮〉點出的關鍵字是「效益」,延伸出是否「雙重標準」的思考──「雙重標準的原因,恐怕仍在於人類對於動物的分類。」面對死去的同伴動物,我們想的不是物盡其用,而是生出更深的思念,但面對野生動物則是另一回事。可當我看著「效益」這兩字,我回想那天看著朋友剝山羌皮,似乎不僅僅為了剝皮來用,更是為了練習、為了學習如何剝皮。小雨跟原住民朋友學了剝皮,剛好有一隻死掉的山羌可以練習;信的加入也是為了學怎麼剝皮,他們都不真正為了那張皮,而是為了學習如何下刀,如何把毛皮與肉分開。可為什麼要學剝皮?從前需要野生動物的毛皮來做帽子和背心,現在又不缺這些衣物。所以很有可能在剝山羌皮這件事上,學習原民文化比是否需要皮肉更來得意義重大?或者是,學習去「面對動物」?我沒跟小雨討論過無法確定,或許他們沒想那麼多,而我卻跟著《動物關鍵字》的評析,繼續向內或向外想了出去。

◆

對人來說,動物不只是動物,而是有各式各樣的功能與目的,雖然不想這麼說,但現實就是如此。用來吃的,用來看的、用來喜歡的,用來陪伴的,看了就害怕或討厭的……儘管如此,我還是會在面對不同動物的當下,生出那麼一點不理所當然的感受。

前陣子去海生館。每次去海生館的心情都很矛盾,既開心又覺得「人類真是……」。我一邊感覺到自己的矛盾,一邊覺得把魚當作觀賞動物不行嗎?我平常不也把魚當作食用動物?我對於將魚視為觀賞動物感到不對勁,但同時喜歡吃魚,這樣的我是否偽善?

《動物關鍵字》中的「觀賞動物區」章節,收錄了《偽魚販指南》作者林楷倫的〈去海生館的好日子〉,我好奇一個平常賣魚殺魚的,在「觀賞」魚會有什麼感受?他會將魚秤斤論兩嗎?他會將魚都當作商品嗎?當別人說小白鯨在笑,林楷倫說:「牠天生嘴型就這樣。」有人對著小白鯨說厲害喔很會表演喔,他說:「不安而已。」他沒將小白鯨擬人化,卻因此更「看見」了小白鯨?

可將魚當作觀賞動物不好嗎?我又問了一次這個問題,接著讀到崔舜華的〈魚燈〉。我看著崔舜華將魚養死,說:「感覺自己是滅世的殺手」。而能滅世,同時也可創造。文後點出的關鍵字是「共構」,創世需共構,不只是豢養一隻隻的魚,而是將魚缸視為整個生態系,去維持,去看顧。

將魚作為食用食物,不代表對魚沒有感覺;將魚視為觀賞動物,更需為己創世的角色負責。之前我總對觀賞動物有些困惑,不確定自己該以什麼樣的態度看待與思考,而《動物關鍵字》的選文與評析,提供了我不同視角。

令我有所感的還有收錄在「經濟、實驗動物區」章節的〈雞械複製時代〉,我們日常所吃的雞,是被當作產品,而非被當作生命。但知道雞肉的生產過程又如何呢?是否該因此不吃或選擇人道飼養而較為昂貴的雞?但我們該因此指責不這麼做的人嗎?當我這樣問,似乎又落入是非一刀切。我想起黃宗潔在序中說,這些思考都是試圖為動物推開一道不同的命運之門。

身為經濟動物的命運,就是被吃,既然都要被吃,那麼怎麼活著有差別嗎?我想那差別不僅是動物生前如何活著,更是對待動物的那個人類如何看待自己,如何感受自己。他可能會像雞一樣被機械化,對「雞被當作機械」沒有感覺,而自己也成了機械;或是,當他看著成為機械的雞,仍然會有感覺。獸醫系畢業的曾達元在文中寫到:「我時常得將這群機械『關機』,以便揭開藏在肉下的零件,翻找出是什麼疾病,使得牠們集體進入異常的病態。我曾說服自己,機械沒有靈魂,不必擔負殺生的罪惡。」

要說服自己,代表不是沒有感覺。

讀到楊富民的〈木瓜和蝸牛〉,我想起未下田前也有過對蝸牛的惻隱之心,後來卻可以一手抓起蝸牛拋擲到柏油路上,只是那殼碎裂的聲音仍舊會傳進我的心裡。我會弄死毛蟲,摔死蝸牛,卻也曾將小老鼠與蟑螂放生,我已經不僅一次放生蟑螂(當然殺死的次數還是多),最近每次要打蟑螂前都會猶豫一會。

在動作之前,會想起眼前這隻令人嫌惡的生物也是個生命,儘管可能只有一秒。但這一秒可能在下次變成兩秒。而這些變化與猶豫,或自我對話,似乎源自黃宗慧與黃宗潔所寫的文章,所編輯的書,他們不斷剝除那既有的界線,使得我在面對動物時多思考一點,再多一點點。

作者簡介

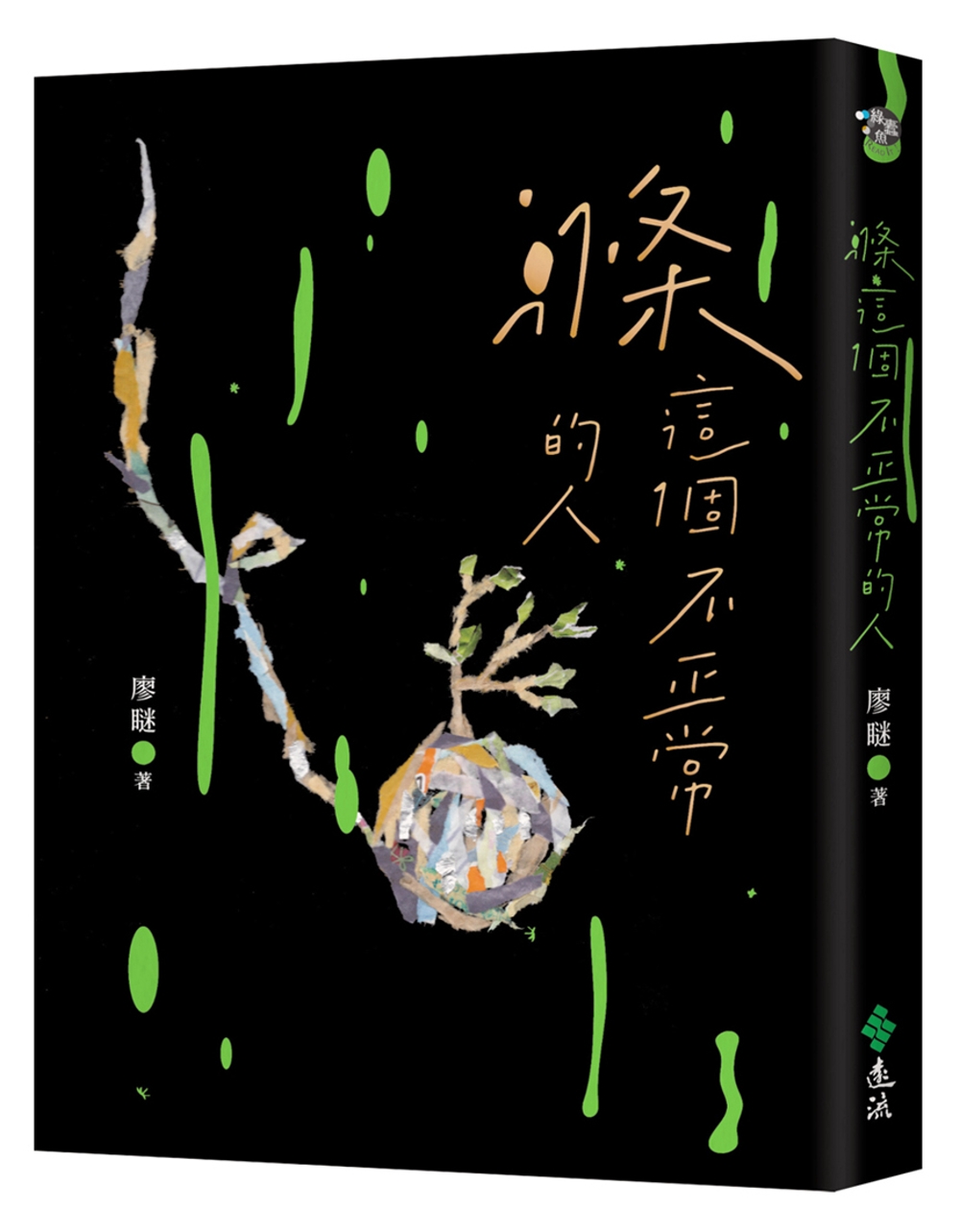

大學讀了七年,分別是工業產品設計系與新聞系。認為生命所有經歷都影響創作。著有詩集《沒用的東西》;非虛構長篇《滌這個不正常的人》,曾獲第二十屆台北文學獎年金,2020年臺灣文學金典獎。

瞇是細細地看,慢慢地想。現以文字為生。

【OKAPI專訪】「真實的去認識一個人吧,然後,再多知道一些。」──專訪廖瞇《滌這個不正常的人》

延伸閱讀

- 安頓我們為動物流下的眼淚──專訪《動物關鍵字》作者黃宗慧、黃宗潔

- Emily/動物為我們付上的愛的代價 ──讀《愛為何使生物滅絕》+《就算牠沒有臉》

- 胡慕情/為了能「愛過,不傷心」,在人類世思考動物倫理與生命教育的難題──讀《就算牠沒有臉》

- 吳曉樂/看到了自己「所不能」之後,才能回頭去想:那我能做些什麼?──讀《以動物為鏡》

回文章列表