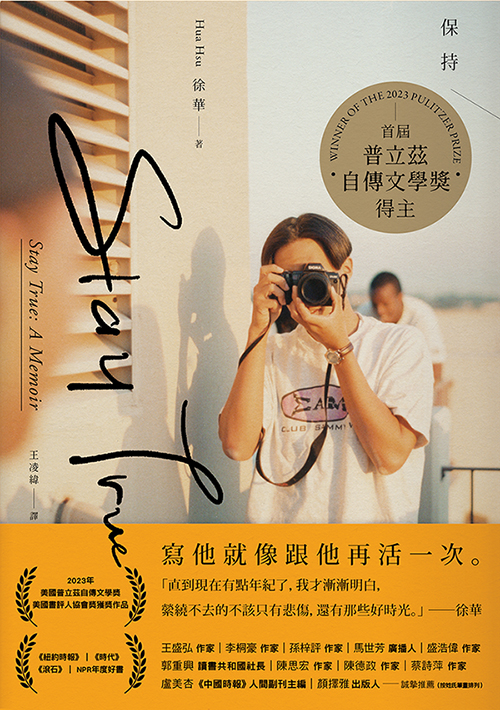

四處闖蕩,選擇你想成為什麼樣的人,進而強調並修飾你的哪些面向。

劉梓潔在《父後七日》其中一篇散文〈返鄉者〉裡寫了一段話:

可我相信,潛藏在心中的,我們仍是一個鄉下小孩。放大來說,就像是,土耳其作家到了美國,印度作家到了英國,成為英語流利,以英文寫作,用英文上課的教授級作家,但他們畢其生探索的,仍是那離散情結,他們寫的東西叫離散文學。

我們同為亞裔這件事,對我而言比對我的導生還重要,對我而言,亞裔美國人是一個雜亂任意的身分類別,卻也是產生自同一份集體奮鬥的身分類別。那是個寬廣到足以容下我們所有希望與精力的類別,有著貫穿不同國籍與階級的相似之處:難溝通的父母、食物的文化重要性、在家裡都要脫鞋。我們的年輕導生只需要了解到,這樣的一種社群同樣是屬於他們的。

他們玩弄的是刻板印象,而且只玩錯的。接著又來一遍。

美國人對東方存有刻板印象,而東方的東西也可以再玩回美國。例如,有藝術家將是拉差甜辣醬玩成普普藝術,而普普藝術正是安迪.沃荷(Andy Warhol)發明的。安迪.沃荷曾以可口可樂作為普普藝術的畫作主題,可口可樂是美國文化最尖端的象徵,沒有什麼比可口可樂還更美國的了。

去年,有一齣由亞裔演員主演的影集《怒嗆人生》(Beef)受到廣大好評,劇裡運用幽默、深刻和有點哀傷的手段,來描述亞裔美國人在美國生活的處境。女主角的先生是一位日裔美國人,和阿健很像,又高又帥,還接受很好的教養。他的認同和其他亞裔美國人很不同,日裔美國人在美國已經生活了幾個世代,而且日本也因為發達的科技和文化,受到美國的尊敬。徐華在書中有提到,身為日裔美國人,他們體驗到的美國和其他亞洲移民所體驗的美國,是不太一樣的。

Beef(2023) (Source:IMDB)

Beef(2023) (Source:IMDB)

移民議題往往從推拉理論角度來探討:

有些事物將你推離家鄉,另一些事物則將你拉去遠方。

我不懂為什麼爸媽想回一個他們當初選擇離開的地方。

徐華的父親回到台灣時正值九○年代,徐華也跟著步入青春期,父子倆在那網路尚未普及的年代以傳真機來溝通。傳真這部分很為本書增色,因為徐華會在內文引用爸爸在傳真紙寫下的話,可以從中讀到父母對於青春期小孩的期盼、叮嚀和關切。徐華的爸爸還會去台北的唱片行,買下徐華可能會聽的卡帶,想搞清楚自己兒子在聽的音樂,和兒子有共鳴。多年前,他也做過一樣的事情:在剛到美國時,跟著美國同學聽巴布.狄倫(Bob Dylan),也就是那時美國進步青年該聽的音樂。這種融入美國的方式相當有趣。

徐華在書中花了非常大的篇幅,闡述超脫樂團(Nirvana)的主唱寇特.柯本(Kurt Cobain)。他和珍珠果醬樂團的主唱艾迪.維達(Eddie Vedder),也就是曾參與電影《阿拉斯加之死》(Into the Wild)配樂的製作人,都是那時西雅圖音樂風潮最當紅的主唱。雖然同為搖滾樂團,但在徐華的心裡和耳中,珍珠果醬俗不可耐,超脫則是至高無上。寇特.柯本已經過世三十年,成為了永恆的圖騰,永遠年輕。

Kurt Cobain (1967-1994) (Source:wikipedia)

Kurt Cobain (1967-1994) (Source:wikipedia)

Eddie Vedder (Source:wikipedia)

Eddie Vedder (Source:wikipedia)

搶在其他人之前、早幾分鐘吸收到的新知,能轉換成一種利基型社會資本,而我又是個勤勉的學究。

我認識每個聽起來有點神似超脫但還沒人聽說過的樂團。

Nirvana 對我唯一的指引就是興奮感。

通常,我不習慣看到阿健坐在後座。有那麼幾個晚上我們開車在柏克萊附近晃蕩,他腿靠車門,雙眼掃視地平線,尋找尚待一探究竟的咖啡店,以及幾間我們滿二十一歲後便能經常光顧流連的偏僻廉價酒吧。

他向來過度盛裝——有領上衣、Polo夾克,就是我永遠不會穿的那些東西——或許那只是表示他準備好來場冒險了。多數時候,我們就花一首歌的時間開車去7-11買菸。

在那年紀,時間流動得緩慢。你渴望著發生些什麼,在停車場打發時間,雙手深插口袋,試著想出接下來該前往何處。生活在他方,而該做的不過就是找出一張指向他方的地圖。又或許,在那個年紀,時光飛逝;在你心急地想要有所作為,而當事情發生,卻又忘了去記住。一天像是永遠,一年長若一個地質年代。

如何離開他而不拋棄他?

我拾起筆來,試圖把自己寫回過去。

我越是寫阿健,他就越是像另一個人。

Fight Club(1999)

Fight Club(1999)

閱讀這本書可以有很多方式,能夠從不同觀點切入,當中最動人的,就是他對死去摯友的深深懷念。其中還有對台灣的描寫──以及台灣小孩如何在美國尋找安身立命的所在,這些都是非常深刻的。

※以上文字整理自2024年台北國際書展講座「你在光陰中照見自己了嗎?──普立茲首獎作品《Stay True保持真誠》新書分享會

口述:陳德政(作家)

文字整理:李仲哲(二十張出版特約編輯)

延伸閱讀

回文章列表