伊拉克裔美國詩人敦雅.米卡埃爾(Dunya Mikhail, 1965-)。

伊拉克裔美國詩人敦雅.米卡埃爾(Dunya Mikhail, 1965-)。

在幽暗的地方燒出火花────

當代的美洲文學,怎麼發聲?

怎麼更新人類的表達?

審訊前,詩人帶著手提箱逃離伊拉克。

故鄉的童年,也被詩人一起帶走:「當我們飢餓時,我們從樹上摘水果。在伊拉克,樹木屬於每一個人。我們的花園有一種花,名叫 Razqi,它的香味是世界上其他的花無法比擬的。有時,我在花叢發現子彈。戰爭是我們生活的一部分。我家甚至還有一個房間,我媽媽叫它『作戰室』。房間的窗戶貼了膠帶,這樣玻璃碎了不會傷到我們;門上的鑰匙孔也貼了膠帶,不讓化學武器通過。房間還有罐裝食物的架子、開瓶器和收音機的備用電池。警報聲和爆炸聲一響起,我們就躲進那個房間。最終,我們沒死,戰爭也跟著我們一起活了下來。」

對不起

我的詩無法

阻擋砲彈

落在

沉睡的小鎮上

無法阻止建築物

倒塌

無法從彈片下撿起

碎掉的腿

無法讓死者復活

而後,詩人在巴格達大學研讀英國文學,在《巴格達觀察家報》擔任記者和翻譯。經歷過長達八年的兩伊戰爭、持續43天的波斯灣戰爭,詩人在報紙上抨擊伊拉克入侵科威特:「我們的國家不存在戰後的一代,因為戰爭還在連續發生。我想知道伊拉克是否會出現戰後詩歌,而不僅僅是戰爭詩歌。」

衝撞海珊政府建構的民族主義國家認同,詩人被列入「顛覆叛國」的黑名單,於是詩人在手提箱塞滿了信件和照片,流亡約旦。在首都安曼的報紙撰寫一個名為「塗鴉」的專欄,逐漸意識到伊拉克政治難民就像塗鴉一樣層層蓋住別人的故鄉。後來,詩人移居美國──詩人稱為「一隻手轟炸,另一隻手庇護」的國家,詩人寫下一首詩:

昨天我失去了國家。

我當時很匆忙,

沒注意到它什麼時候從我身上掉下去

像一根折斷的樹枝從一棵健忘的樹上掉落。

拜託,如果有人路過

偶然發現它,

也許在一個向天空敞開的

手提箱裡,

或是裹在

移民的毯子裡,

或像孩子的提問一樣

沒有目的,

或隨著戰爭的硝煙升起,

或戴著頭盔在沙地上打滾,

或偽裝成

警察制服

煽動囚犯逃跑,

或像美國新移民的夢想

散落。

如果有人偶然發現它,

請把它還給我。

詩人的用字直白,語調樸素。令人啞然的嘲諷,是詩意猛然現出腳印的時刻。而「戰爭」是詩人在美國出版的詩集、回憶錄、小說都無法逃離的主題。詩人說:「即使我離開了巴格達,我也從未離開過它。就像烏龜無論走到哪裡都帶著牠的家一樣,我也帶著我的國家。現在閉上眼睛,我仍然看見戰爭。」詩人在2001年出版的詩集《戰爭努力工作》(The War Works Hard)刻劃眼睛關不掉的風景──

戰爭是多麼壯麗啊!

多麼熱心

多麼有效率啊!

一大早

他就叫醒了警笛

派救護車

到各地

在空中擺動屍體

把擔架滾到受傷的人身上

從母親的眼睛

召喚雨水

……

通過向天空

發射煙火和導彈

娛樂諸神

在田野埋下地雷

收穫傷口和水泡

勸告難民

站在牧師那一邊

因為他們詛咒魔鬼

(可憐的魔鬼,他的一隻手

仍然留在灼熱的火焰中)

戰爭繼續進行,日日夜夜。

他激勵暴君

發表長篇演講

為將軍頒發獎章

為詩人頒發主題

為假肢行業做出貢獻

為蒼蠅提供食物

……

為掘墓人

輕拍後背

為領導人畫上微笑。

他的工作需要無與倫比的勤奮!

但沒有人給他

一句讚美。

詩人擅用輕描淡寫的嘲諷語調去呈現戰爭不知疲倦地鑽入地球上的每一處,除了鞏固專制政權之外,其餘的一切都在瓦解。詩人說:「這不是描寫一場具體的戰爭,而是關於戰爭本身。每一場戰爭都有不同的名字,但它做的事情是一樣的。」2001年,詩人獲頒聯合國人權寫作自由獎。

出生時,父親為詩人取名叫 Dunya,阿拉伯語的意思是「世界」。父親告訴孩子:「你就是我的世界。」然而,家族的親戚失望了。他們認為仁慈的父親,值得擁有一個兒子。一個女孩,怎麼稱得上是世界呢?Dunya 很早就意識到自己的性別在社會中遭受的歧視和苦難:「我們都活在一種常規的父權制底下,而另一種父權制是塔利班和伊斯蘭國踐踏女性的意識形態。對他們來說,身為一個女人,這世界就有問題。當仇女的意識形態控制了社會歷史的書寫,最危險的事情就發生了。」

最危險的事,圍繞著阿拉伯語的「Sabaya」這個字展開。

伊拉克遜尼派聖戰組織「伊斯蘭國」將境內的亞茲迪教徒所信仰的宗教視為異端邪說,他們以 Sabaya 這個字指稱亞茲迪女人──低於人類的戰利品,性奴。2014年8月,伊斯蘭國進攻伊拉克北部的村莊,命令亞茲迪人在五天內改信伊斯蘭教,否則死路一條。他們殘殺數百個男人,棄於亂葬崗;擄走女人和女童,賣到女奴市場;訓練男童成為殺人機器。數千個亞茲迪人逃亡到山上。

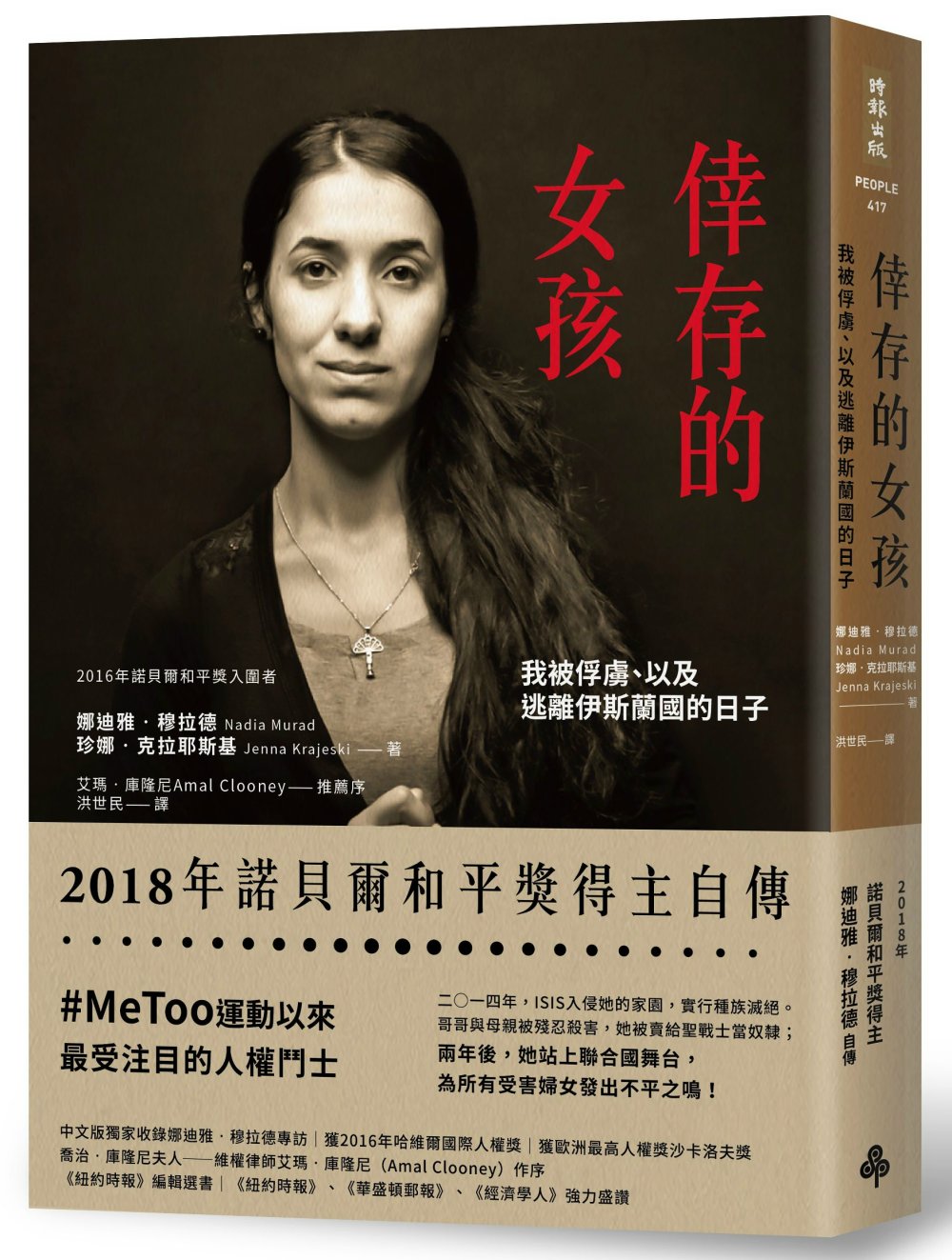

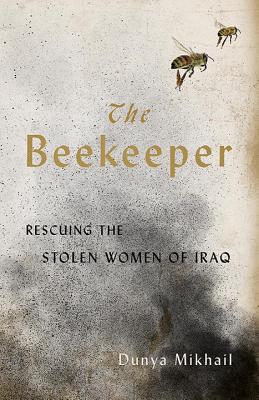

2014年11月,被囚禁的 Sabaya 娜迪雅.穆拉德(Nadia Murad)逃了出來,控訴伊斯蘭國以殺戮、奴役和酷刑對亞茲迪人進行種族清洗,獲得2018年諾貝爾和平獎。2014年12月,美國發動空襲,救出一部分逃亡受困的亞茲迪人。2018年,Dunya 出版了一本非虛構的採訪文集《養蜂人:拯救被偷的伊拉克婦女》(The Beekeeper: Rescuing the Stolen Women of Iraq),報導一名養蜂人運用他對伊拉克當地地形的瞭解,串聯通訊軟體、交通運輸系統和香菸走私單位,組織一個救援網絡,營救 Sabaya 女奴市場的女人和女童,穿越伊拉克、敘利亞、土耳其,逃到安全地帶。

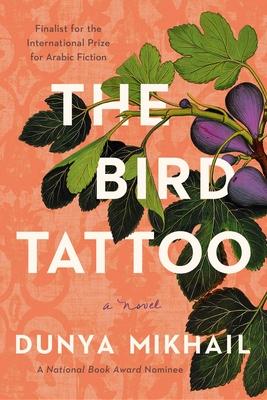

Dunya說:「伊斯蘭國是一種羞辱,我需要更多的空間。」於是,她在2020年出版的《鳥紋身》(The Bird Tattoo)以真實故事為小說原型,描繪希望和恐懼的鬥爭。她說:「亞茲迪的女人沒有聲音、沒有名字,身上只有數字。我希望能幫助她們找回聲音。而藝術能將反抗的記憶從過去轉移到未來,這是文學存在的價值。」

2014年12月,美國救出逃亡受困的亞茲迪人。

2014年12月,美國救出逃亡受困的亞茲迪人。

2020年,一群工人在伊拉克北部的村莊小心篩選沙土,確保不會失去任何一小塊骨頭。他們正在尋找六年前遭到伊斯蘭國殺害的屍體遺骸。十七個亂葬崗,埋葬了幾千個亞茲迪人。倖存者說:「除了這些骨頭,我們在世界上已經一無所有了。」Dunya刻意以嘲諷的筆法寫下〈一袋骨頭〉來回應這個悲慟的劫難──

多麼幸運啊!

她找到了他的骨頭。

她手中的袋子

像其他人手上的袋子

都在顫抖。

筆鋒一轉,Dunya 斥責骨頭,彷彿它們有所選擇──

在黑暗如此寂靜的地方死去

有什麼意義?

此刻帶著這些空洞見到你的愛人

有什麼意義?

當你媽媽死掉

把她在你出生時給你的一把骨頭還她?

……

獨裁者也有一個頭骨,巨大的頭骨

光靠它就解決了一個數學問題

把一個死人乘以數百萬

等於整個國家。

獨裁者是一場偉大悲劇的導演。

他也有觀眾

觀眾的掌聲

讓袋子裡的骨頭顫抖。

她手裡終於裝滿了袋子

不像失望的鄰居

非常不幸

還沒有找到自己的那一袋骨頭

存活的女人和喪命的男人同樣被抹去了個體的差異,男人是滿坑滿谷散落的碎骨片,女人化為撿骨的行為符號,同樣身為暴力的受害者,同樣喪失了生命的意義。2023年9月,應伊拉克政府要求,聯合國安理會將在一年後終止追究伊斯蘭國犯罪行為調查小組的任務授權,不再蒐證和起訴,不再積極追究暴行的責任。

2020年,亞茲迪女人在伊拉克北部的亂葬崗撿拾家人的屍骨遺骸。

2020年,亞茲迪女人在伊拉克北部的亂葬崗撿拾家人的屍骨遺骸。

為每一顆星星騰出空間,而死者沒有墳墓。反動的聲音會消逝,而 Dunya還沒有停止反抗。《在她的陰性符號中》(In Her Feminine Sign)是她以阿拉伯語和英語書寫的第一本詩集。詩集的主題 ت 是阿拉伯語中顯示陰性的後綴字尾 Taa-Marbuta。Marbuta 的意思是「綑綁」。Dunya 說:「當伊拉克、敘利亞開始買賣女人,『綑綁』的概念抓住了我。伊斯蘭國在『女奴市場』把女人當作財產來交易。他們『綑綁』女人的雙手,把她們拖進未知的世界。我訪問了幾個逃脫返家的女人,把她們的故事寫進這本詩集,抗議伊斯蘭國對女人的侵害。我乘坐時光機回到母系社會的蘇美時代,蘇美人透過刻在泥板上的符號進行交流。我也藉由符號來轉化歷史和日常生活。」

ت 這個陰性的綑綁圓圈在 Dunya 的筆下變成了月亮、一塊束縛友誼的石頭、廢墟上的鳥鳴、三名被綁架的婦女、一首對蘇美寫作女神尼薩巴的讚歌。她在〈我祖母的墳墓〉寫道:「烏雲降臨在我們身上╱一場又一場戰爭。……野蠻人破壞了我祖母的墳墓──我的泥板」,泥板不僅紀錄了蘇美人的傳說、神話和生活契約,也轉喻為建構出「我」這座生命世界最初的文明歷史的崩毀。

蘇美文明的石板。

蘇美文明的石板。

Dunya 說:「在阿拉伯語中,『shi'r詩歌』與『shi'oor感覺』在詞根上相關,如何將『shi'oor』變成『shi'r』是詩人的任務。魚在被抓之前,會經歷一段緊張的時刻。這就是詩的時刻。詩不是藥,而是X光。它可以幫助你看到傷口並理解它。」Dunya描繪受難的女人「在被囚禁的路上長大╱她們的衣服╱在路上」,她也在〈底特律的巴格達〉寫下自己的戰後創傷:

七月四號

在底特律這邊

我聽到巴格達爆炸的迴聲

他們說這是煙火

……

來自底格里斯河沿岸的蝴蝶

落在我手上

今天沒有炸彈嚇跑她

他們說這是底特律河

這些詩歌紀錄了流亡的肉身和流亡的精神。蘇美語 Ama-ar-gi 的意思是「自由」與「回到母親身邊」,Dunya 把這個字的語意延伸為「從死者那裡滲透到我們夢中的東西」。從她的詮釋可以看出自由是母體、死者是母體、夢是母體,她將探索與回歸視為個體意志和集體歷史的混融,她追尋的自由是以書寫作為一種承擔和一種見證,扛起身為女人的意識和責任感。

如果,女人有話語,那是因為 Dunya 寫下了它們。女人的苦痛和眼淚,可以比她們的皮膚和衣服堅韌,不被隨便丟在地上。因為 Dunya 奮力鑿刻石板,讓女人落難的歷史不被輕易磨滅。

Dunya 說:「當我回顧蘇美文明,歷史上第一個已知的詩人安海度亞娜(Enheduanna)是一個伊拉克女人,她用楔形文字在石板上寫下讚美詩。有趣之處在於她的頭銜是『火焰的守護者』。我認為,如果詩人應該扮演任何角色,那應該無論何時何地都是一樣的:火焰的守護者。由於世界上持續不斷的暴力,我們感到疏遠、感到孤獨,但我們也感到在一起。回應暴行是我的責任,我的筆是我最好的武器。伊拉克人都有一個夢想,就是過正常的生活,正常地死亡。」那也是 Dunya 在〈伊拉克的夜〉許下的願:

在伊拉克,

一千零一夜之後,

有人會跟別人說話。

小腳會逗

底格里斯河的大腳發癢。

女人走在街上

不會因為恐懼而回頭。

男人透露自己的真實姓名

不會有生命危險。

村子裡的雞

不會在草地上

吃人肉。

一隻手會揮動

向離開的人

或回來的。

每一刻

那些尋常的事

都會發生

在陽光下。

蘇美文明的石板上刻畫了歷史上第一個詩人Enheduanna。

蘇美文明的石板上刻畫了歷史上第一個詩人Enheduanna。

作者簡介

曾獲選東華大學「楊牧文學研究中心」青年駐校作家、原住民文創聚落駐村藝術家、紐約 Jane St. Art Center 駐村藝術家、挪威 Leveld Kunstnartun 駐村藝術家、美國聖塔菲藝術學院駐村作家。2022年夏天從花蓮的阿美族部落移居美國,就讀美國印地安藝術學院創意寫作研究所,持續追探情感的深淵、日常與神話的糾纏。

延伸閱讀

回文章列表