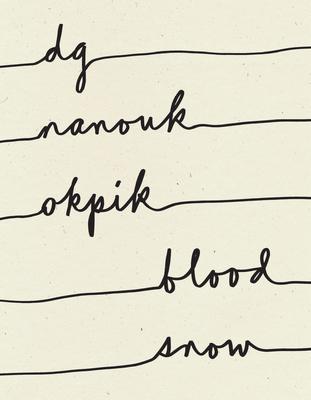

住在阿拉斯加的因紐特詩人dg nanouk okpik。

住在阿拉斯加的因紐特詩人dg nanouk okpik。

在幽暗的地方燒出火花────

當代的美洲文學,怎麼發聲?

怎麼更新人類的表達?

去年,我在祕魯的最後一個晚上,視訊訪問了因紐特詩人 dg nanouk okpik,她戴眼鏡的神情和她的嗓音令我想起電影《在黑暗中漫舞》的碧玉:艱難地從坑洞中爬起,還笑著問設下陷阱的人是不是等了她太久。

dg 緩慢吐出來的字關乎生存的試探,每一個字都有異鄉人在被語言吃掉之前掙扎吐出一個破碎句子的那份緊迫和真摯。敘說的節奏緩慢,而她提起全球暖化、傳統文明喪失時的語調,像在描述她家的貓或冬季的第一場雪。每一個字都很重要,但沒有一個字被她突顯出來,她徐緩而連貫的語氣才是衝破整場對話的刺點。

知道我從台灣來,她關切地問我習不習慣用英文寫作?我說,我用英文寫作才發現我的感受和思考方式受到中文語法邏輯的雕塑有多深,我無法完全用英文思考,我是在兩種語言的轉換之間去找尋和逼近我用語言根本說不出來的東西。對我來說,寫作時我始終不習慣語言,無論使用中文還是英文,都一樣陌生和艱難。而我總想拋掉我比較熟悉的中文,想要掉進「不知如何是好」的坑洞中,去看看我能抓住什麼來爬上地表。

dg 說:「我知道書寫沒有公式,一首詩可能來自情緒、白日夢、頭痛……,但是,我會用我的母語來改造英文。我用英文寫完一首詩,我會譯成因紐特語再翻成英文再翻回去,透過兩種語言的轉換來修改詩句,讓一首詩脫離語言,真正屬於我。我們的一切無法被語言所棄絕或掩蓋,我們寫下的字即使再少,也會揭露全部的我們。」

我好奇,真正屬於 dg 的東西是什麼?那些字句和「空白」,揭露出她是什麼樣的詩人?

她在2022年冬天出版詩集《血雪》(Blood Snow),封面模擬「血雪」一道一道切割整座冰山的痕跡。血雪是嗜冷的海藻,在極地旺盛滋長。海藻吸收的熱量越多,冰就越快融化。融化的冰越多,海藻繁衍的速度越快,加速全球暖化。而 dg 的書名與她的名字劃破艷紅,也在切割我們的整體意識。

(左)「血雪」現象是含有類胡蘿蔔素的極地雪藻造成,它會吸收熱能,加速全球暖化;

(左)「血雪」現象是含有類胡蘿蔔素的極地雪藻造成,它會吸收熱能,加速全球暖化;

(右)詩集《血雪》限定精裝版為紅色封面。

她用碎片來切。讀〈當白鷹來臨〉這一首詩:

我夢見 鱈魚的靈魂:

在頭腦的椽子裡;

飛入冬日

藍色夜晚;

歡笑赤楊 捲鬚滑行;

當我搭建

我的冬季帳篷;

四片長翼——支架懸掛

我坐下並拉動在戳袋中 老化的鯨脂條;

我正在遮擋太陽 隨著新月冰柱

時間融化 當白 鷹來臨

充滿空隙的文本,彷似 dg 故鄉北極圈的地貌。破碎的字詞就像海上的浮冰,當我們的目光掠過空白,從一個字越過沉默而後抵達另一個字,如同因紐特人划著小船,從一塊浮冰越過海洋而後抵達另一座孤立的島嶼。破碎不是人造出來的,破碎將因紐特人環擁,破碎的大地把人的生活造出來。

dg 的詩句充滿空隙,有如生活所見的海上浮冰。(圖/pixta圖庫)

dg 的詩句充滿空隙,有如生活所見的海上浮冰。(圖/pixta圖庫)

並非 dg 用碎片來切割我們的意識,而是質樸地再現「破碎作為一種完整」的生活型態,她的天然化為我們的異域,並列出雙方迥異的生命經驗和價值體系。詩的第一句從「夢見」展開,不是詩人自己的夢,而是因紐特人親密依存、賴以維生的鱈魚的視角,鋪敘生態系不可逆轉地被改變的事實,「遮擋太陽」是徒勞的,不久,南方的白鷹將飛到暖化的極地。

鱈魚和白鷹的交會,源自氣候變遷和生態失衡,這是一場夢嗎?夢中的支離破碎也是現實的支離破碎,然而,「我坐下並拉動在戳袋中老化的鯨脂條」指出「我」並不無辜,我也在這個逐漸變壞的世界中取用世界;我也在結構中,一點一點癱瘓結構。

dg 要說的,不是變壞,而是變化。這是她真正銳利的刀子。詩中滿佈具體可感的生活細節,而結尾指向不確定的未來,收束在美而恐怖的預言,就跟書封應和血雪一樣。當第一個詩句以冒號作結,緊接而來的數行詩句也以分號延伸語意,揭示這整首詩都是一場夢,夢中收納的每一個意象的分量相等,每一個句子彼此相關,重點在於逐步累積整體圖像的力量,而不是凸顯單一物種的處境。

dg說:「因紐特人的語言裡沒有『我』,人跟所有的生命連動。」因此,我是鱈魚的靈魂,也是即將來臨的白鷹。消隱的主詞,沒有主體和客體的區別,人和萬物的邊界模糊,含渾一體。無「我」的語言系統也反應了因紐特人的世界觀:「人」置身於所有物種之間,與其他生物的行動交織、牽連、改造整個身處的大環境,以地球生成的時間向度和演化觀點來看全球暖化和物種變遷,dg勾勒集體命運的姿態不是批判、對抗和斥責,而是融入改變之中,去看自然的人造演進過程,去看新的世界正在成形。

美而恐怖在於,生滅她都平靜相待。以〈春天融解〉為例:

殘餘掩蓋了

我無法改變的

東西,藍色

冰川記憶

揭示了:

光的鋒利邊緣——

我傾斜。

彷彿我的身體——

被易碎的、忽明忽暗的、邊緣的

冰

征服。尋找山雀的

羽毛在雪花上,

同時迷失在沉睡的、

光滑的、藍色的煙霧中。

我被一聲鳴叫驚醒,

鳥群飛過頭頂。

確實是恩典。

看著「易碎的、忽明忽暗的、邊緣的冰」,作為人的我就「傾斜」了,被冰的特性、冰的質地和光的變化所俘虜,融解了人的意識。全詩有兩處刻意留白、向右向後擺置的詩句:「光的鋒利邊緣—— /我傾斜」以及「我被一聲鳴叫驚醒,/鳥群飛過頭頂。/確實是恩典。」這都是「我」處在接收者的被動狀態,一次一次瞬間被自然驚嚇和啟發的神祕時刻。

被自然敞開於是在自然中迷失。半夢半醒,與萬物交融。詩的留白,就是回返沒有語言的交融狀態。與自然交融,無須言語。詩的空白,也保留了沒有名字的時刻:被自然感召,人的存在通透自由、沒有邊界;最終恢復人的意識,無論沉醉冰川的鋒利邊緣,或是被鳥鳴叫醒,大自然的一切贈予,「我」都用一種接收恩典的方式來看待,感謝自然的各種跡象對自身內在的雕刻。

在我策劃的「從空白浮現的聲音——讀詩和寫作課」第四堂,我們討論 dg 的這一首詩。有個學員提到:「詩題的融解,詩中的煙霧、鳴叫和鳥群,是不是暗示了冰川的碎裂和崩塌?」若從這個詮釋的視角來看這一首詩,那麼,詩一開頭的「殘餘」和「冰川記憶」也是融解的線索,而結尾的「恩典」更突顯了 dg 的因紐特生命觀──面對暖化的結果,拿掉「人」的無能為力,從冰川崩解後的現象也能感受到自然的恩典。人的狀態是流動的,可以沉醉在美之中,也知道美會消逝;即使如此,仍舊不斷敞開自己去接收新來的驚喜,在生生滅滅之間看見恩典。

dg 展露了一種直視變化而安於在變化中調整自身的存在方式。在〈因紐特女人〉這一首詩,她呈現了傳統文化的生滅轉變:

她划著皮艇

沿著科伯克河逆流而上。

黎明時,

她穿越鹽灘步入

透明的水;她掠過

鱈魚和鉤吻鮭, 交出槳,

交出槳,

漣漪收緊她獸皮大衣上

的拉繩。絲綢的冷風

擊打她的臉頰;日曬

而乾裂,這是因紐特女人

養活她們年輕家庭的標記。

在身體上,因紐特人,她在最嚴峻的

狂喜愛情中茁壯。她在這裡,

跪在海豹皮漂浮的小船上,

完成了她在村莊的職責,

她知道自己在馴鹿女人中的

位置。她知道她的孩子們

戴著耳機

玩電動遊戲,

不會跟她學習冰雪的知識、

為馴鹿穿衣、準備乾魚、

攪拌果凍、浸網捕魚、

圍網白鮭、追蹤

並設陷阱捕捉土撥鼠和松鼠、

北極狐和貂熊。她想

起孩子們,交出槳;

她們將留在村子裡,雕刻

劈開水用因紐特人的雙手。

dg 自稱是「講述遠古時代故事的容器」,在我眼裡,她捕捉的古老信仰,是「交出槳」的開闊心胸。詩中的第一次交出槳,是因紐特女人抵達捕魚的流域,非得轉換工具,才能跨進新的求生階段;第二次交出槳,則是放下掌控,接受下一代的孩子對於生活的選擇異於她傳承的傳統生活模式,那將不只是原始維生技藝的失落,而是人跟土地親密互動、一起活著的深刻情感,也將徹底失傳。

詩的結尾,留在村子裡的因紐特女人「用雙手劈開水」,她們用肉身去參與、攪動水的身體,回應詩的第二句「逆流而上」,她們逆著秩序,探看自己的極限,但卻不會干預孩子的未來,因為那也是汲取時代養分、受到另一種「自然」養育出來的孩子。

於是,因紐特女人交出槳,交出她們對於生活的控制和未來的想像,讓孩子選擇自己要傳承的東西,任族群的文化繼續發展、流動和演化。她們傳承的不是槳,而是尊重和開放。因此,交出槳並非交出信念,而是展示信念:對生命的愛和深情,才能接受孩子也有他們自己的狂喜,所以甘願放掉自我,尊重下一代的自然流變。

dg 用同一雙眼睛去看南方的白鷹來到北極的天空,去看冰川的美和融解,去看日曬而乾裂的因紐特女人和玩電動遊戲的孩子們。即使有人類身體的侷限性,但作為一個人的意識早已跟萬物連在一起,隨時可以輕易地被自然震動、轉化和供養。dg具有人的感知能力,卻沒有人的主宰意識;透過人的肉身活在當下,卻又脫離人的有限認知去承接和觀照更大的世界。真正屬於她的是,碎掉的人類意識,愛著已逝的、終將成形的,而愛的對象無關緊要。

作者簡介

曾獲選東華大學「楊牧文學研究中心」青年駐校作家、原住民文創聚落駐村藝術家、紐約 Jane St. Art Center 駐村藝術家、挪威 Leveld Kunstnartun 駐村藝術家、美國聖塔菲藝術學院駐村作家。2022年夏天從花蓮的阿美族部落移居美國,就讀美國印地安藝術學院創意寫作研究所,持續追探情感的深淵、日常與神話的糾纏。

延伸閱讀

回文章列表