「和狗一起生活之後,我開始看見其他的狗。」

金錦淑(김금숙)一語道出了她的圖文書《有狗的日子》所關心的主題與描繪的內容。故事的主線,是關於她與先生阿勛和胡蘿蔔、馬鈴薯、巧可,兩人三狗的共同生活,而支線則是由那些他們無緣或無力拯救、但仍烙在心上的狗所構成。看似是人與狗的日常生活紀實,但其實主線和支線各具感動人心的張力——從作者和先生兩人為了患有焦慮症的胡蘿蔔搬離首爾開始,就已預告了他們願意為狗付出的,遠超過一般定義的「飼主責任」;而在有吃狗肉文化的韓國社會,身為愛狗人卻頻頻目睹狗兒被惡待或「被失蹤」,作者的無奈與無力感之深,也透過她的畫筆與文字,滿溢在讀者面前。

在 Instagram 查看這則貼文

就主線而言,恐怕有讀者會略感詫異地發現,作者的第一隻狗胡蘿蔔,來路並不符合「動保政治正確」:先生阿勛因外婆過世而鬱鬱寡歡,由外婆養大的他只因「外婆家以前有養狗」,就像為了自我療癒一般,突然決定買一隻柯基犬回家。但後續的發展,卻足以讓人從不同的觀點來思考「因為移情投射而飼養動物」這件事。儘管阿勛戲稱胡蘿蔔「外表是狗,其實就是我弟」,而作者從胡蘿蔔身上得到許多慰藉時,也曾對牠說:「是因為我們沒有小孩,你才穿了狗狗的外衣來找我們的吧?」但投射並不意味著必然會把狗視為填補空虛的替代品,也不等同於把自己情感需求的優先序放在動物福利前面,至少,我們在作者勾勒的人狗關係中,看到的反而是從投射走向深刻的共感,甚至是動物研究者薛皮羅(K. J. Shapiro)所謂的,體感/動覺的共感(kinesthetic empathy)。

作者從寵物店購買第一隻狗胡蘿蔔,足以讓人從不同的觀點來思考「因為移情投射而飼養動物」這件事。(圖/《有狗的日子》內頁)

作者從寵物店購買第一隻狗胡蘿蔔,足以讓人從不同的觀點來思考「因為移情投射而飼養動物」這件事。(圖/《有狗的日子》內頁)

受到哲學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)現象學的影響,薛皮羅認為,既然人類本身也是以動物的肉身來參與這世界,自然和其他動物一樣,都會有對物質世界的敏感度、感受的能力,因此所謂的「共感」,並不只是透過推論或類比而來,更是以身體為基礎,從而對他者在這個世界中的身體經驗有所理解。以狗來說,玩耍時牠們會採取什麼樣的動作、日常中身體和空間維持著怎樣的關係、置身於不同空間時如何生活、又如何與環境中的其他他者互動,這些都構成了牠們的「語言」、牠們的意義,而和狗同享生活空間的人類,因此有可能據以「感同身受」。

薛皮羅甚至認為,嬰兒往往就已具有這種立刻和他者的動作與情緒同步的能力,是後來的發展讓我們學著「保持距離」。而在金錦淑的書裡,我們彷彿又看到了這種「同步」的再現。有時她透過細膩的筆觸捕捉狗的肢體語言與臉部表情,讓我們光是看著圖也能感受到歡喜的、膽怯的、逆來順受的、迷惘的……種種狗的情緒;有時她以文字敘事讓我們體會到共感力量的強大——被主人遺棄的關籠犬也關上了心門,決定收養牠的阿勛,於是耐著零下20度的氣溫,天天抽出一段時間坐在狗籠旁廢棄的衣櫃上,等待牠自願走出籠子……。

阿勛耐著低溫,天天抽出一段時間等待被主人遺棄的關籠犬走出籠子。(圖/《有狗的日子》內頁)

阿勛耐著低溫,天天抽出一段時間等待被主人遺棄的關籠犬走出籠子。(圖/《有狗的日子》內頁)

對薛皮羅而言,共感不是去想像抽象籠統的「狗性」(dogginess),進階的共感,會把一隻狗的「個人史」(individual history)納入考量——牠受過什麼樣的對待、和狗同伴之間的關係如何、飼主對狗進行的「社會化」是什麼,都會影響這隻活生生的動物具體的經驗,一旦把這樣的個別性考慮進來,共感就不至於淪為自戀投射的鏡映關係。而體感/動覺的共感,正是我們在全書大大小小細節中可以看到的,甚至,在一開始就已流露無遺。當有護食傾向的胡蘿蔔咬傷作者的手指時,她雖然一改初養狗時每天夜裡以上廁所為由,不斷起身去看狗的興奮舉措,狠心關上房門睡覺,卻也立即想到胡蘿蔔的個人史——作為一隻在工廠化的繁殖場出生的小狗,被購買之前在絢麗霓虹燈照明的玻璃展示櫃裡不知待了多久,牠所處的這些空間對牠產生了什麼影響?牠「個人史」中曾承受的壓力是否是造成攻擊行為的關鍵?都引起作者的反思。這樣的感同身受,很快帶來了次日的和解:隨著作者貼著OK繃的手指指向,我們看見了被拒於門外一夜、垂頭喪氣的小狗,但也看到重新被接納、被撫著下巴的牠,晶亮無比的眼神。

被胡蘿蔔咬傷的作者反思牠原先的生命經歷。(圖/《有狗的日子》內頁)

被胡蘿蔔咬傷的作者反思牠原先的生命經歷。(圖/《有狗的日子》內頁)

相較於主線處處展現出主人對狗的用情至深,令人為之動容,支線則難免沉重,畢竟作者對鄉間放養犬、受虐犬的共感,譜出的是一首關於「那些狗兒都哪去了」的輓歌。雖然也有如艾維斯一般,被緊箍的嘴套勒出傷痕又遭遺棄,卻仍以遇見好主人「喜劇收場」的故事,但更多時候作者和先生在鄉間偶遇的狗,不是被主人惡待、有一餐沒一餐的被鍊犬,就是不知所蹤後一段時間,才讓作者驚覺牠們竟是被當成肉狗來圈養的「吐司們」。遇到愈多的棄犬、愈多周遭的人對屠狗虐狗不以為意,作者對狗的在乎就讓她愈無力,到最後,甚至一度想選擇視而不見:當先生有意把被狗販和主人拋棄的生命(後來被收養的巧可)帶回家時,作者拒絕了,她說,「沒有名字的狗啊,抱歉對你視若無睹。雖然不容易,但我會忘記你。為了過好我們的日常。」

遇到愈多棄犬、愈多人對屠狗/虐狗不以為意,作者就愈無力。(圖/《有狗的日子》內頁)

遇到愈多棄犬、愈多人對屠狗/虐狗不以為意,作者就愈無力。(圖/《有狗的日子》內頁)

作者選擇別過頭去的原因,其實並不難理解,在狗和豬、牛一樣可食用的韓國,除了自己豢養的狗之外,還想愛屋及烏地關心其他狗是非常艱難的事。而以「飲食文化傳統」合理化對狗的虐待,這現象一日不改變,因「以卵擊石」而感覺痛苦無力的個人,就越傾向於選擇加入漠然的大眾,唯有如此,自己才不會因為承擔不了過多待援的生命,而感覺懊惱與罪惡。這樣的現象,其實不只發生在韓國,在上游繁殖業源頭管理不彰、犬籍登記與飼主責任的教育落實太慢的台灣,關心流浪動物的「愛媽」也承擔著類似壓力,彷彿唯有放手不管,才不會被當成要為流浪動物負全責的「礙媽」。

然而一度想要選擇漠然的作者,最後還是正視了狗的苦難:「我的心終究贏過了腦袋……既然已經親眼目睹,就不可能假裝沒發生過」。於是她不僅接受了先生的提議,收養了關籠犬,也為那些被棄之不顧的其他生命,細細勾勒出牠們曾經存在的時空。這樣一本勇敢記錄了種種糾結心情的書,相信將足以讓人看見,即使同伴動物被認為比所有其他動物更有「特權」、更被在乎,但在不同的地域、不同的文化中,牠們的際遇差別還是非常大;而我們所以為的,少子化社會中「寵物權高漲」、「很多狗比人還好命」這類的預設,恐怕也只是以偏概全。

當然,跟著作者一起「看見」這一切的讀者,難免會像作者一樣,產生「以前看不見的東西,現在彷彿自己的故事般心痛不已」的心情,會在閱讀過程中因感同身受而感到沉重,但我總以為,如果不想辜負作者勇敢回顧的心意、和她同樣在乎動物的苦難,那麼我們至少要有願意承受心痛的,一點勇氣。

作者簡介

2018年獲台大106學年度教學傑出獎;研究計畫〈從精神分析之鏡/外看動物他者〉(2007-2010) 曾獲科技部遴選為優秀年輕學者計畫。學術研究專長為精神分析與動物研究。

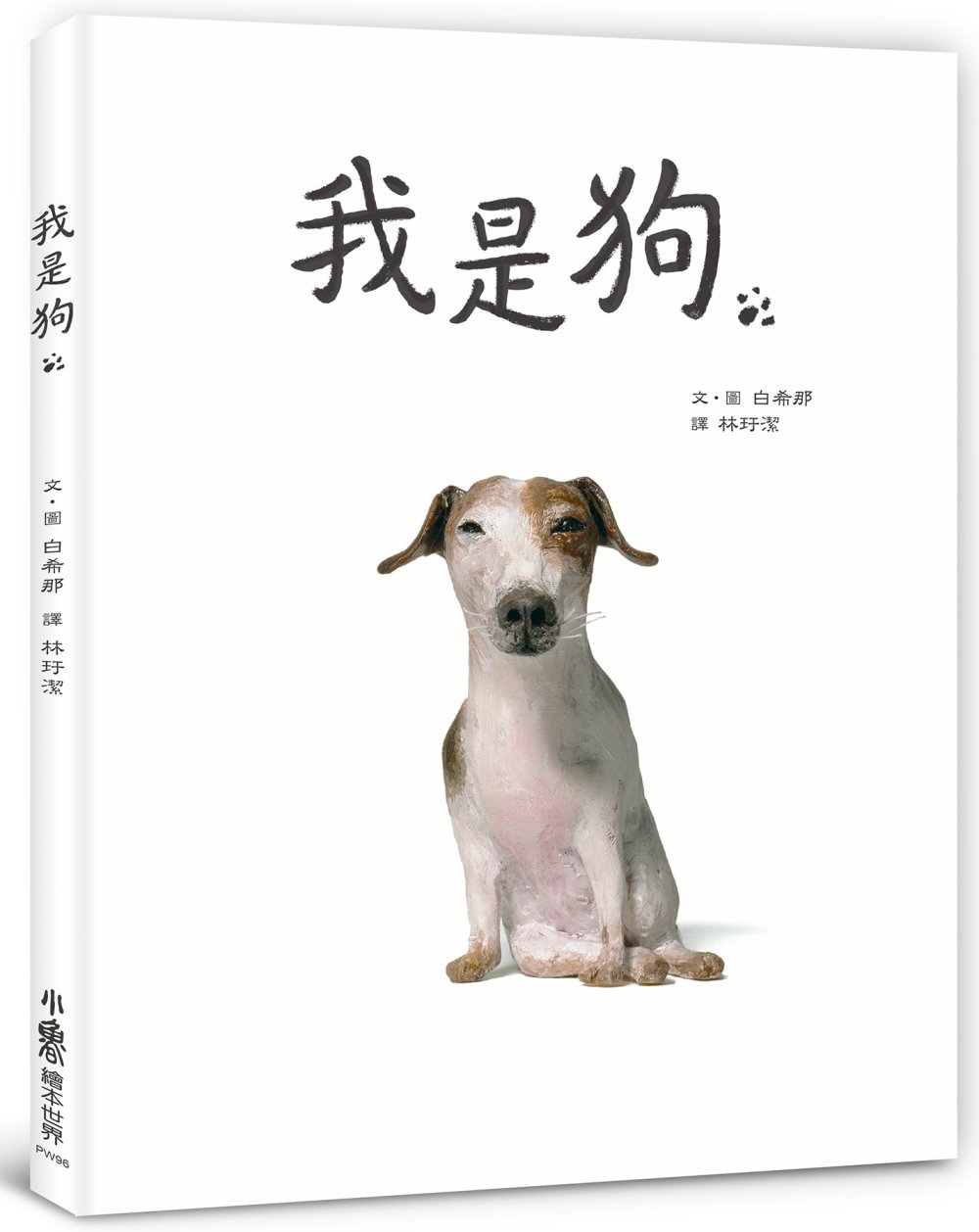

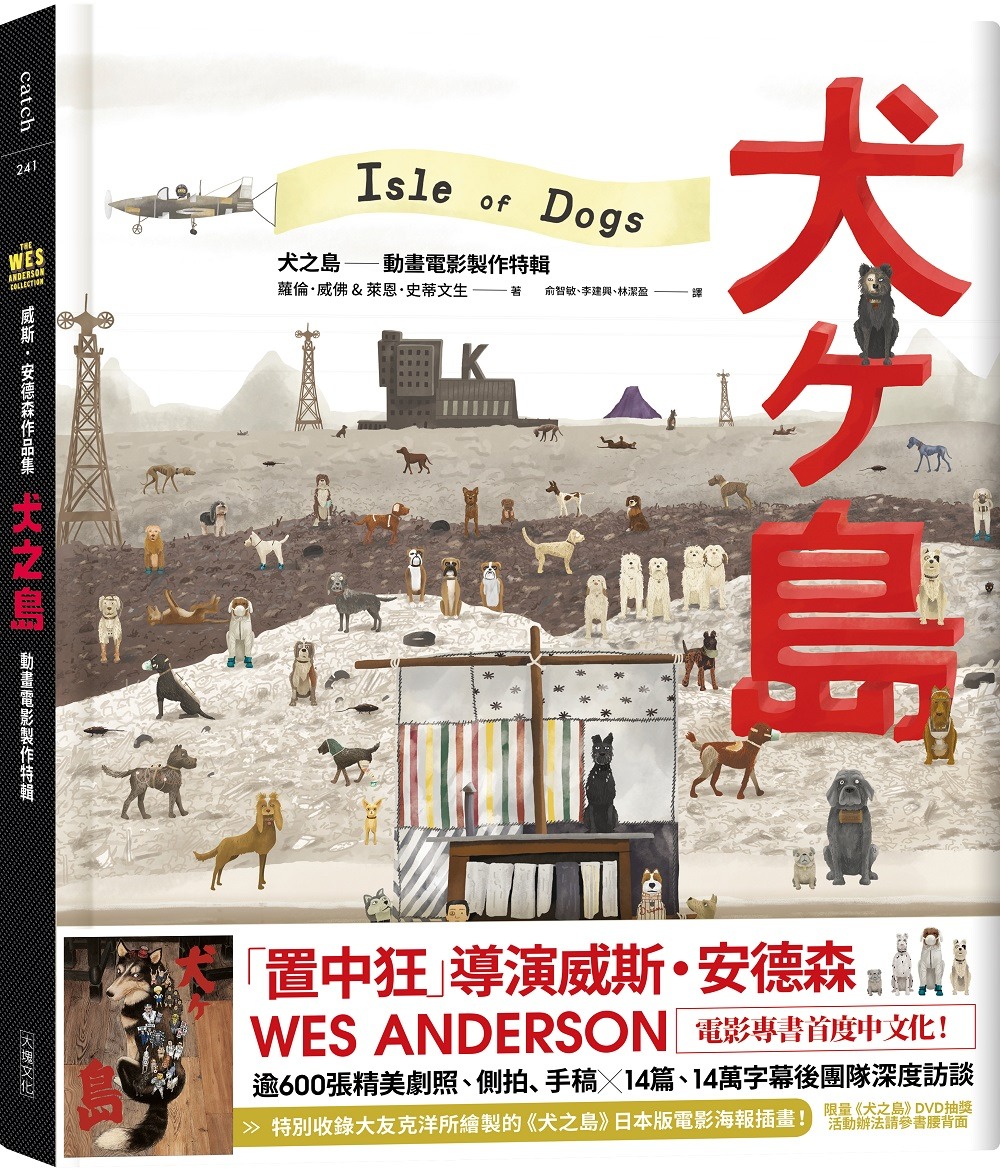

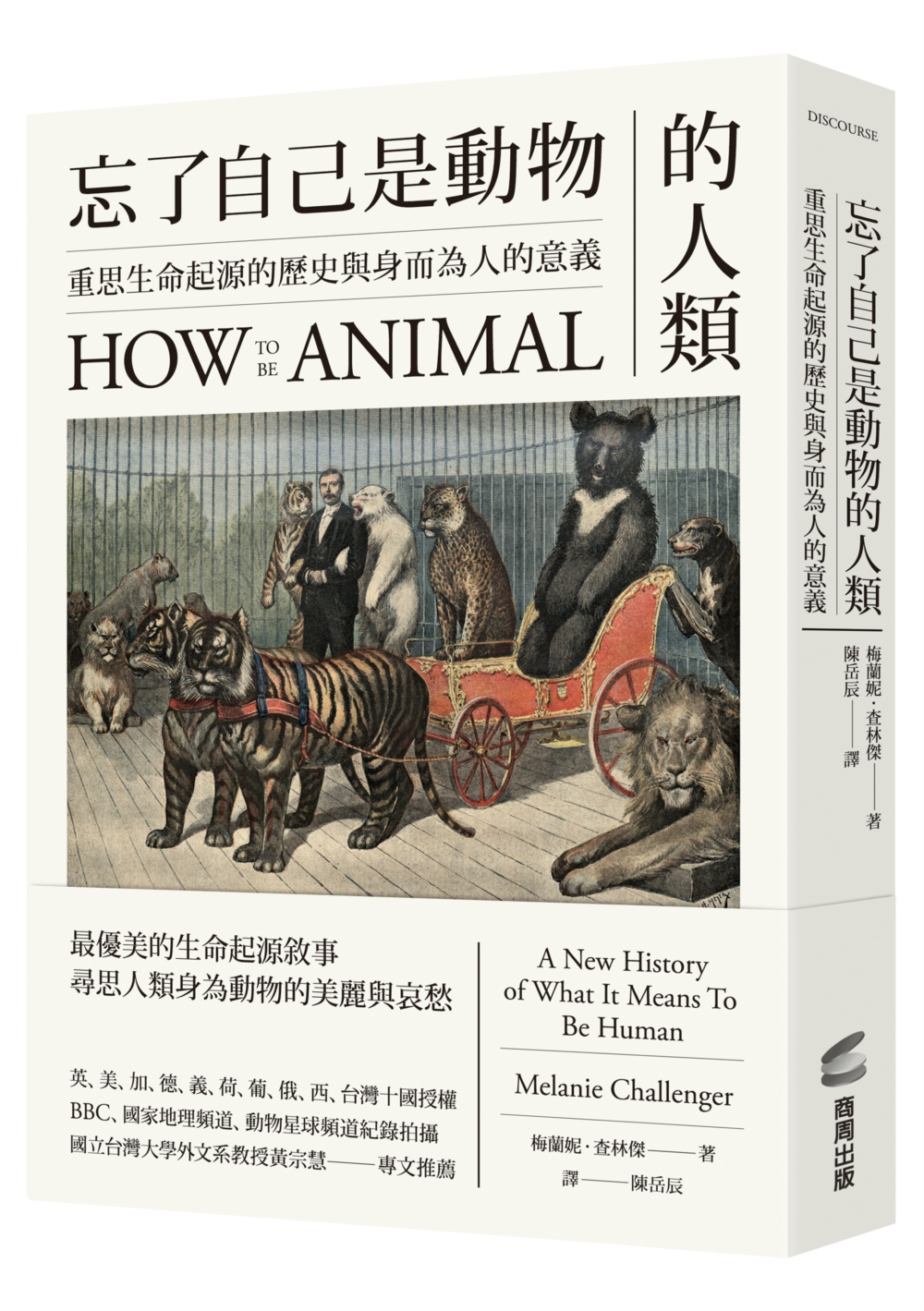

延伸閱讀

回文章列表