一、激情的身世

珍奈.溫特森(Jeanette Winterson)的養母溫特森老太太是個虔信者,與歡樂絕緣,「半夜不睡覺,整夜讀經」,檢查養女的日記,禁止她讀小說。媽媽把自己活成十字架,一家子都跟著被釘在上面。上帝給你關上一道門,溫特森老太太更不留給女兒一扇窗。養母對孤女的教訓是:「宇宙就是個浩瀚的垃圾桶。」小女孩溫特森困惑仰頭詢問:「那這個垃圾桶是蓋著的呢?還是打開的?」媽媽為此思索很久。開口的那刻四野肅穆,應該像是神啟了:「是關起來的。」

太平洋沒有加蓋,宇宙卻是關起來的垃圾桶。而家是沒有出口的囚籠。那是珍奈.溫特森的真實青春故事。聽起來像在讀史蒂芬.金的《魔女嘉莉》。連超能力的部分都像,金筆下的嘉麗殺死半間學校的孩子,真實世界裡的珍奈.溫特森則愛上了女孩兒,十六歲逃家,住後車廂,卯起來將圖書館裡館藏大英帝國作家書目從A讀到Z,上了牛津,她成了母親口中的魔女,或你稱呼她是小說家。

「為了逃離溫特森太太編織出的故事,我必須有能力講出自己的故事。虛虛實實就是人生。我在寫作中找到出路。」

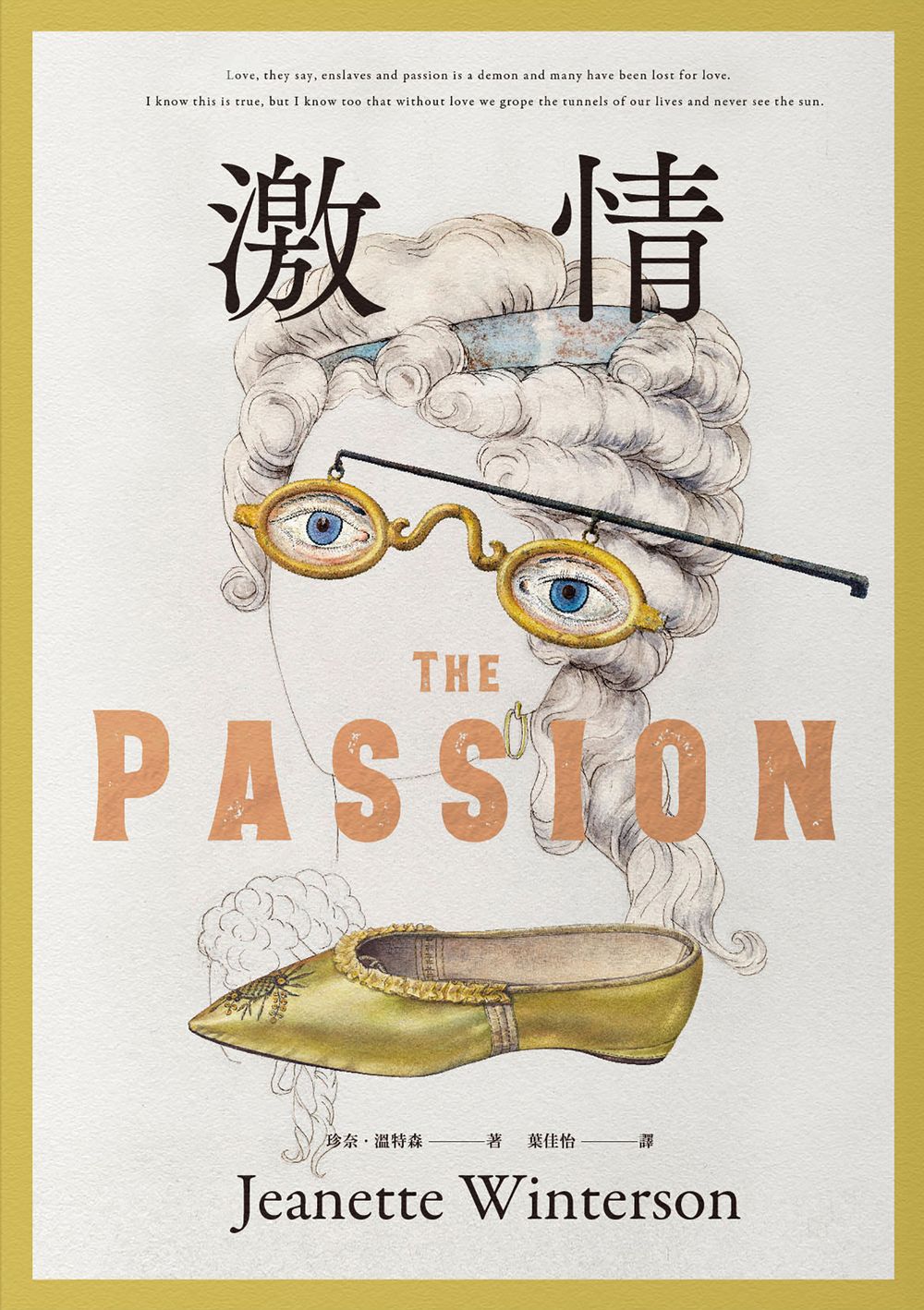

很久以後小說家回憶半生創作,她說自己多數小說總有一句話橫穿。在成名作之一《激情》中,不時出現的呼告便是:「我在跟你說故事呢,相信我。」這句話本身就是一種真愛/珍奈密碼,她時時戴在身上,銘刻心中。

對珍奈.溫特森而言,活著並不是為了說故事。而是,說故事才能活著。

二、激情的小說

《激情》說了什麼樣的故事?小說家提供我們幾種激情的範式。

男孩出身荒郊小村落,「我們是個冷淡的民族。世間沒什麼能觸動我們,但我們渴望被觸動。」在這裡我幾乎以為又看到小說家的養母溫特森老太太身影,做為一個等待者的後裔──有一天號角陸續被吹響,天空出現四個騎士,最終審判就要降臨了──小說中的男孩代替珍奈回應養母的期待:「如果救世主真的前來了呢?」但《激情》中破開大海讓無數人死去的,不是溫特森老太太呼告拜求的神,而是皇帝拿破崙。台灣人還在愛蔣經國,信仰拿破崙讓男孩奉獻最初的激情。

小說中的女孩出生水都,「據說這個城的男人腳上有蹼,能行走水上」,瞧,又是一個聖經典故的變形,女孩貼鬍子穿男裝,若不是戴上假陽具頂有錢人的肺,就是在賭場操,操盤他們的錢──亞洲最大賭場上線囉──女孩貪看別人的激情,直到發現自己的心成了手上的一幅牌,摘自電影《賭俠》裡史蒂芬.周台詞:「同花打不打得過Full House?」對手大軍則說:「同花打得過Full House,除非你老爸變成了兔子。」而小說裡女孩的老爸沒有變成兔子,但她自己腳上卻長了蹼,並且發現自己愛上的,是有老公的女人。

《激情》是男女對唱,啊~不見中秋又逢冬,只有玫瑰雪中紅。「我在跟你說故事呢,相信我。」男孩說完自己的版本後換女孩說,女孩說完男孩說。他們爭著說,再八點檔的橋段,被珍奈一寫,就有了莎翁戲劇的景深和台詞,戰爭、謀殺、背叛、賭博與愛情,在她筆下,你幾乎能嗅見血的氣味,耳邊傳來掌心中呵熱被擲在賭桌上推來喝去的金幣響聲,小說家知道什麼讓人心跳加速。

但看溫特森說什麼,不如看她怎麼說,所以「激情」到底是什麼呢?與其說小說喜歡提問,不如說很會定義。台灣讀者最吃金句這套。那捎本《激情》幾乎就是提一塊金磚回家了。真金不怕火煉,珍奈不怕練肖話,《激情》教會我們金句和定義的差別是負相關。定義往往容易生產金句。金句經常給你「定義的假象」,你細細品一下這些句子,靠一本《激情》就可以經營一個IG手寫字專頁:

「敵人是什麼?是不跟你站在同一邊的人。」

「如果愛是激情,恨就是一種耽溺。恨是一種需求,你需要看到曾經愛過的對象變得軟弱。」

「激情與其說是一種情緒,不如說是一種命運。而我在面對激情的風時又能有什麼選擇呢?」

三、鏡週刊的身世

我知道不能相信作者談自己的小說。但珍奈.溫特森提供《激情》另一種解讀方式,也許你已經從小報上知道了,傳說溫特森曾經和知名文學經紀人帕特.卡瓦納(Pat Kavanagh, 1940-2008)有段情。

帕特.卡瓦納是誰?你可以讀讀朱利安.拔恩斯(Julian Barnes)的小說《10½章世界史》:「我來給你講講她的故事──」。或者《生命的測量》:「我的愛人死了,我們在一起三十年,相識時我三十二歲,她死去時我六十二歲。」拔恩斯和帕特為英國文壇著名的夫妻,我甚至覺得拔恩斯那句「我來給你講講她的故事──」像是與溫特森「我在跟你說故事呢,相信我」正在饒舌BATTLE。他們全像獅子捍衛領地那樣宣示自己對帕特.卡瓦納的愛。

雖然他們最後都失去了她。死亡之前人人平等。連愛也是。

「我因為帕特.卡瓦納寫了《激情》。」珍奈.溫特森曾對記者說。

小說家十六歲逃家,二十三歲成名,《柳橙不是唯一的水果》一書封頂,小說家因此收到久未聯絡溫特森老太太家書一封,要她打電話回家。那時代他們都沒電話,小說家在大城市電話亭,母親在小鎮電話亭,連線便像是對決,橫穿半個英倫的電纜線是臍帶又是鎖鍊,硬幣哐噹投下去,聲音響起的那刻,hi,這時蕭亞軒該唱〈最熟悉的陌生人〉。

我想像那個電話一直沒有掛斷,垂懸半空的電話嘟嘟響在倫敦,不,整個世界的文學中,多年來溫特森的創作似乎一直在回答這個問題:「有一個文學的成見是這樣,女性多半書寫經驗,男性則大膽展開創作,奮力革新。」而在那個小小的電話亭裡,這個問題具體透過她養母的嘴問出來則是:「如果《柳橙不是唯一的水果》是虛構的故事,為什麼主角也叫做珍奈?」

珍奈.溫特森在《正常就好,何必快樂》對此做出統一回答:「經驗和實驗不能兼而有之嗎?觀察和想像不能兼具嗎?女性為何要受限任何事情任何人?」

請回想貫穿《激情》的中心德目:「我在跟你說故事呢,相信我」,那這個「我」是誰呢?若按珍奈.溫特森的宣稱「我因為帕特.卡瓦納寫了《激情》。」來解讀,「這是我的故事」所指恐怕不只是小說中充當敘述者的男孩女孩,是不是也可以同時是小說家「我」?

你瞧,《激情》裡男孩愛上女孩,但這女孩有一個丈夫。

你瞧,《激情》裡女孩愛上女人,被愛上的那個女人原本有一個丈夫。

男聲唱完女聲唱,但其實隱隱有一個主旋律,《激情》兩個主角兩個版本卻像同一個故事的疊唱變奏。

而如果再把珍奈與帕特,帕特和拔恩斯的剪影重疊上小說故事,讀《激情》幾乎像讀《鏡週刊》,鏡中有鏡,虛中藏實,裸體加屍體,以為八卦,於焉深情,珍奈恐怕把對帕特的激情以及怨懟全部寫進去了。

「我在跟你說故事呢,相信我。」

但如果我們真的「相信」,相信「我因為帕特.卡瓦納寫了《激情》」,那到底要有多相信?如果我們真按照小說附會珍奈的人生,是不是反而站到珍奈的對面,成了當年電話亭裡的溫特森老太太?──「如果《柳橙不是唯一的水果》是虛構的故事,為什麼主角也叫做珍奈?」

終究?我們如何理解虛構與真實?又如何判斷經驗與創造?想像力有邊界嗎?現實做為創造的基石,又該有多堅實多介入?

事實是,珍奈寫了一本以威尼斯為背景的小說,但在此之前她從未踏足過。正如她寫了一個發生於拿破崙時代的故事,但溫特森其實和馬世莉同一年出生。我是這樣想,珍奈正貫徹她的創作觀,從未去過的地方,沒有臨經過的時空,那是書寫實驗,終究也夾雜了經驗。她想像,不乏觀察。她說別人的故事,在屋頂上唱別人的歌。情歌裡的主角也許都是自己。

「神一定可以用激情回覆他人的激情。」男孩在《激情》開頭這樣相信。

男孩愛著女孩,女孩愛著自己無法得到的女人,女孩在《激情》尾聲這樣想著男孩:「要是我能回應他的激情,他的人生是否能有所不同?從沒有人回應他的激情,而他乾瘦的胸膛又裝不下那顆過於寬大的心。」

也許唯一的事實是:你愛人。可你得不到愛人的心。

而你亦被人所愛。可是你不愛那個愛你的人。你總是愛別人。

一切都關於激情,以及激情也無法獲得的。

那正是珍奈.溫特森透過小說外的宣言、其人生和小說對我們展示的,「女性為何要受限任何事情任何人?」終究,沒有任何事任何人可以限制珍奈.溫特森,並不只是在《激情》裡,她透過說故事得到無限,而故事做為一把鑰匙,一個開啟的動作,宇宙的垃圾桶蓋子因此被打開了,她的人生,她的愛情就此再無邊際,容量無限,每個故事版本都互相補充,又反駁其他故事版本,而故事生出故事,解讀誕生解讀。一切都可以是她,一切也終究不是她。

那不是虛構,恰恰是,只有在無限延伸並彼此纏繞的故事小徑交疊處,「真實」才會誕生。這正是激情的所有故事。也是世界上所有故事的激情所在。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表