民國37年,西元1948年,是中國共產黨建國初期土地改革政策實施的階段,以共黨軍人入村煽動群眾的方式,號召廣大貧農鬥爭地主富農,以便收割土地劃為黨有;同時剷除異己,將不夠「左」的文人書生、仕紳菁英給批得體無完膚。而同時期,臺灣也正處於西元1947年二二八事件後的肅殺氛圍,菁英階層如記者、醫生等部分本土人士,在國民黨政府的施政之下,紛紛成為白色恐怖受難者。兩地都正巧處於執政者意圖殘害菁英階層的階段,卻彼此不甚熟悉,彼時又因兩地主政者的對立,人民未能真正互相了解彼此經歷的苦難。

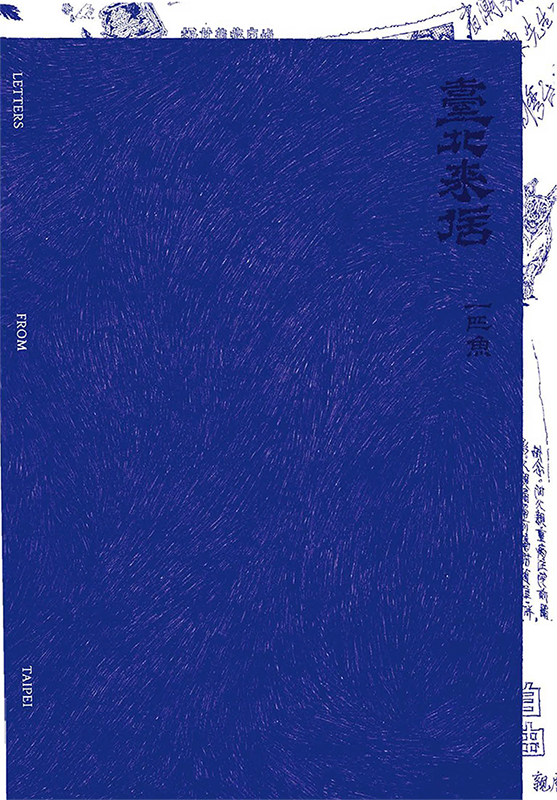

而《臺北來信》以樸實的口述史紀錄為基礎,為讀者帶來一個「陌生卻可能熟悉」的家族史。作者一匹魚以祖母的父親與二叔沈爾雅、沈爾沖的故事出發,敘述了兩兄弟因中國共產黨土地改革的挑撥而分離,爾沖因對改革領導夏虎農大有不敬,擔憂其報復而下定決心前往未知的臺灣,此後無聲無息長達47年。這之間,遠在中國的家族分崩離析、親情倫常不在、鄰里性情瞬息萬變,爾沖是一點忙都無法幫上的。

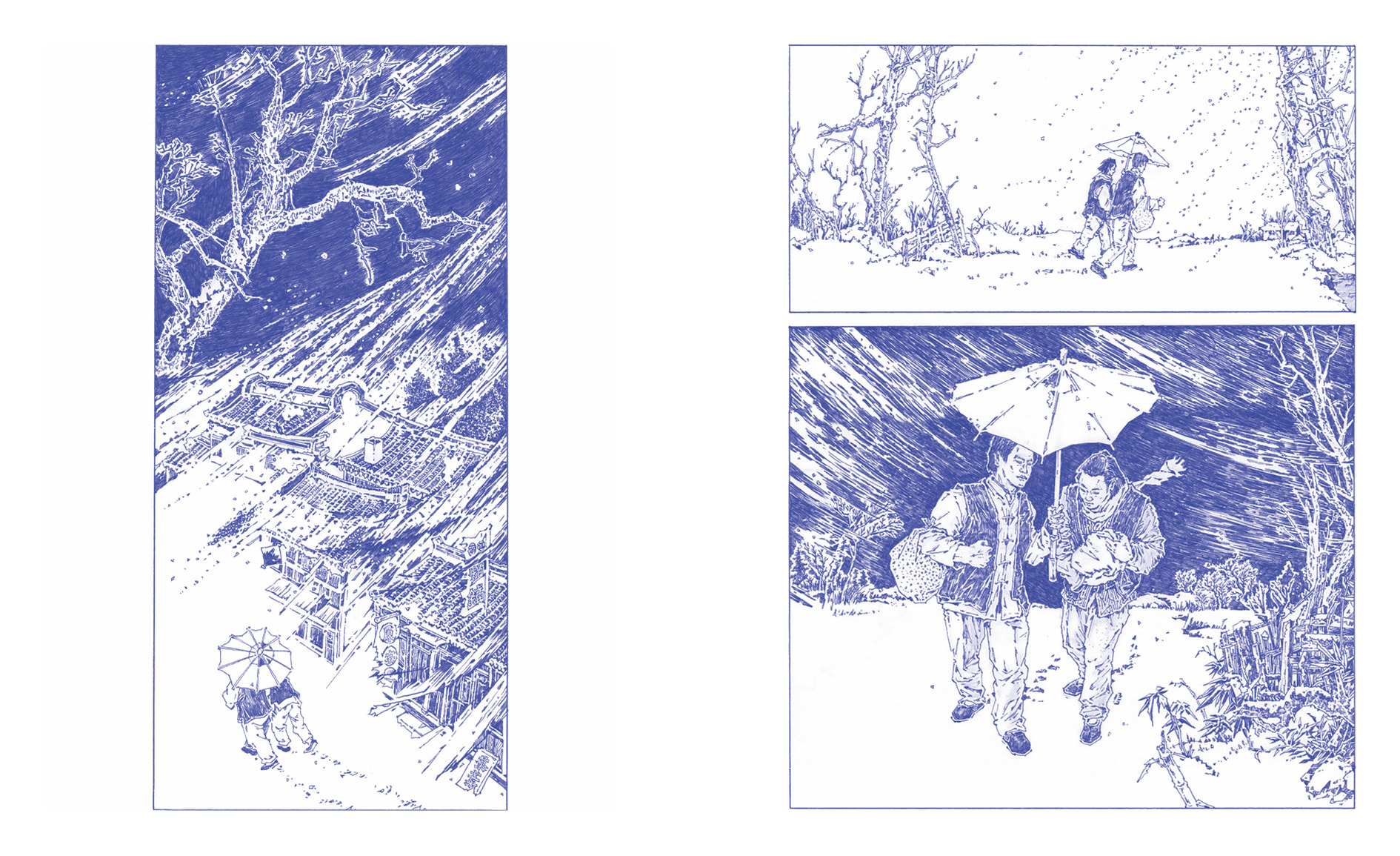

沈爾沖擔憂改革領導報復,前往充滿未知的臺灣。(圖/《臺北來信》)

沈爾沖擔憂改革領導報復,前往充滿未知的臺灣。(圖/《臺北來信》)

真實雖無法再現,漫畫仍以細節逼近

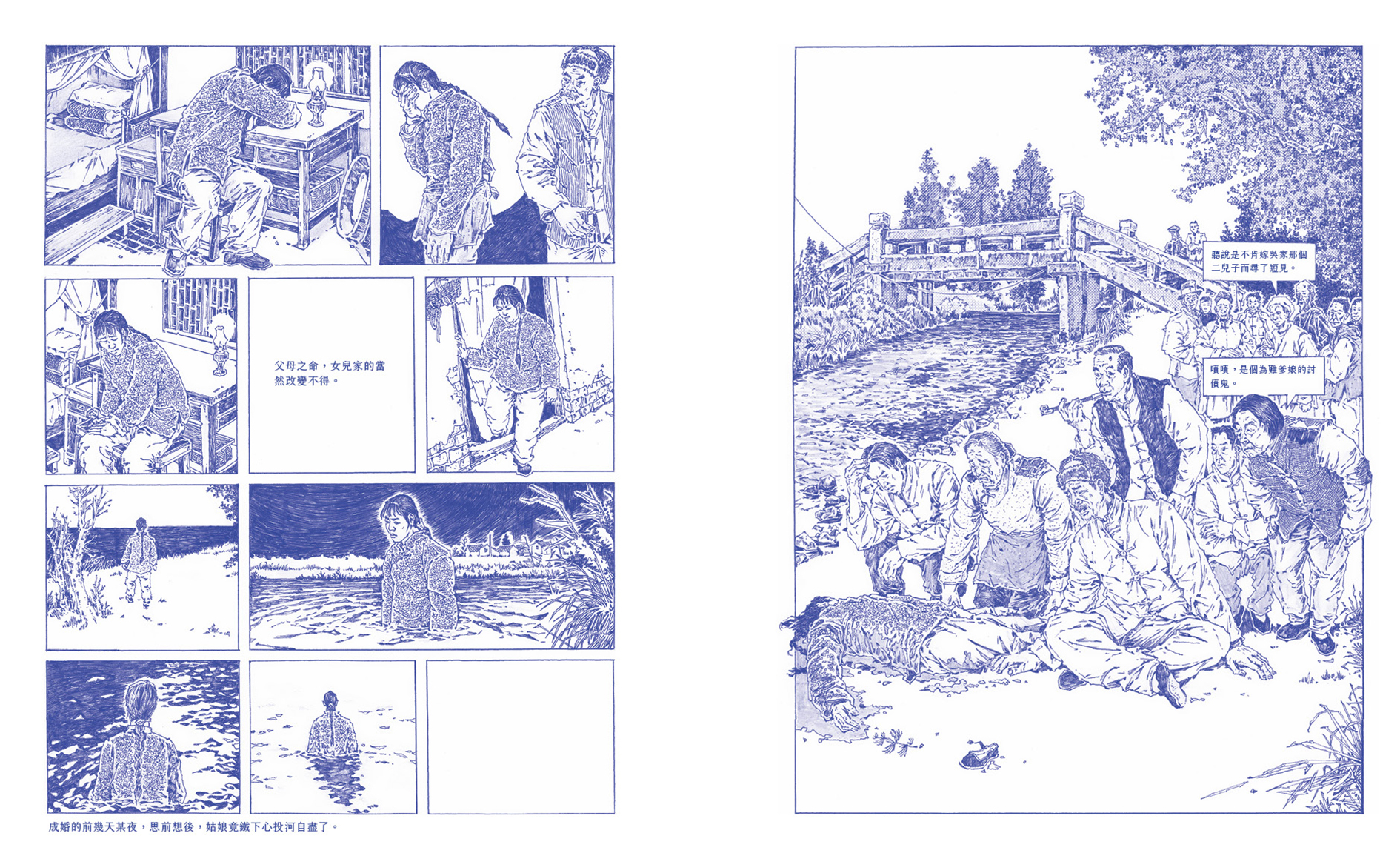

這一切的回憶洪流,作者以插敘的手法,時而現身於故事中,與讀者同為第三者的角色,緩緩進入祖母的編年史憶述,只為了讓史料更完整。然而,在故事的尾端,作者特別再現了祖母記憶的零碎、崩解,將創作的契機化為結局,也令讀者不能確定,這段鉅細靡遺的家族史是否仍有缺憾,或有所虛構 ?也的確在人物的建構上,除了祖母有相片的參考,其餘角色皆有其他參照,而非當事人的模樣(注1)。但真相為何或許並非本作核心,作者如同讀者,僅能靠著在世者的相關言談,描摹時代的氛圍,用最多的細節,去重建祖母曾經的過往、家族的悲傷,以及那位遺落在臺北的二太爺。

祖母記憶的零碎、崩解,將創作的契機化為結局,也令讀者不能確定這段家族史是否有缺憾或虛構。(圖/《臺北來信》)

祖母記憶的零碎、崩解,將創作的契機化為結局,也令讀者不能確定這段家族史是否有缺憾或虛構。(圖/《臺北來信》)

而或許正是這份留不住歷史的缺憾,令一匹魚的筆法更加有力。景物、人物在筆觸的堆疊之下,細節極為豐富,卻非西洋作風的寫實,而是中國式的墨線描畫。我們會發現,作者使用的雖然是硬筆藍色原子筆,但在線畫末端加上稜角,佐以物體的陰影細線,頗有毛筆頓挫皴法的味道。又,我們也可以看見一匹魚或許運用了連環圖畫中的描線筆法,在衣服摺痕、人物臉部的凹處都加筆處理,甚至時而在直線筆畫中做凹點,讓畫面有錯綜復雜的變化。然而這些細節很難說是寫實的,反而是戲劇性的,因為它的硬質事實上是誇張了我們所能感知的體積,人物顯得既是活脫在視覺上卻感覺平面,讀來張力十足。

作者用藍色原子筆作畫,在線條末端加上稜角,佐以陰影細線,頗有毛筆頓挫皴法的味道。(圖/《臺北來信》)

作者用藍色原子筆作畫,在線條末端加上稜角,佐以陰影細線,頗有毛筆頓挫皴法的味道。(圖/《臺北來信》)

以戲劇手法記下被遺忘的永恆歷史

也許就是這樣的畫風,為漫畫中的大畫格場景提供了更貼近戲劇舞台的效果,讓讀者更有親身見證個人乃至家族史重要時刻的感受。有趣的是,雖然祖母的口述是娓娓道來,但在敘事與畫面的呈現上,一匹魚以象徵性手法來強化事件的景況,也靈活運用漫畫平面空間的特性,強烈地營造人物情感的連結或疏離。像是當夏虎農帶人抄家,以烏鴉、惡犬來名狀改革領導的壞心眼;又或是祖母闡述與祖父結婚的景況,鄰格的作者與祖父面貌幾乎一致,頗有繼承祖父傲骨之姿;以及,當二太爺回到家鄉,被帶去參觀校園時,與校長理應相鄰,畫面表現卻拉大距離摹寫兩人的背道而馳等等。這些手法,使我們看見漫畫圖像敘事的靈敏度,讓看似平面的角色變得更有力量。

作者以烏鴉、惡犬(左上)來呈現夏虎農的壞心眼。(圖/《臺北來信》)

作者以烏鴉、惡犬(左上)來呈現夏虎農的壞心眼。(圖/《臺北來信》)

` 作者(圖右)與祖父面貌幾乎一致,頗有繼承祖父傲骨之姿。(圖/《臺北來信》)

作者(圖右)與祖父面貌幾乎一致,頗有繼承祖父傲骨之姿。(圖/《臺北來信》)

二太爺與校長理應相鄰,畫面表現卻拉大距離摹寫兩人的背道而馳。(圖/《臺北來信》)

二太爺與校長理應相鄰,畫面表現卻拉大距離摹寫兩人的背道而馳。(圖/《臺北來信》)

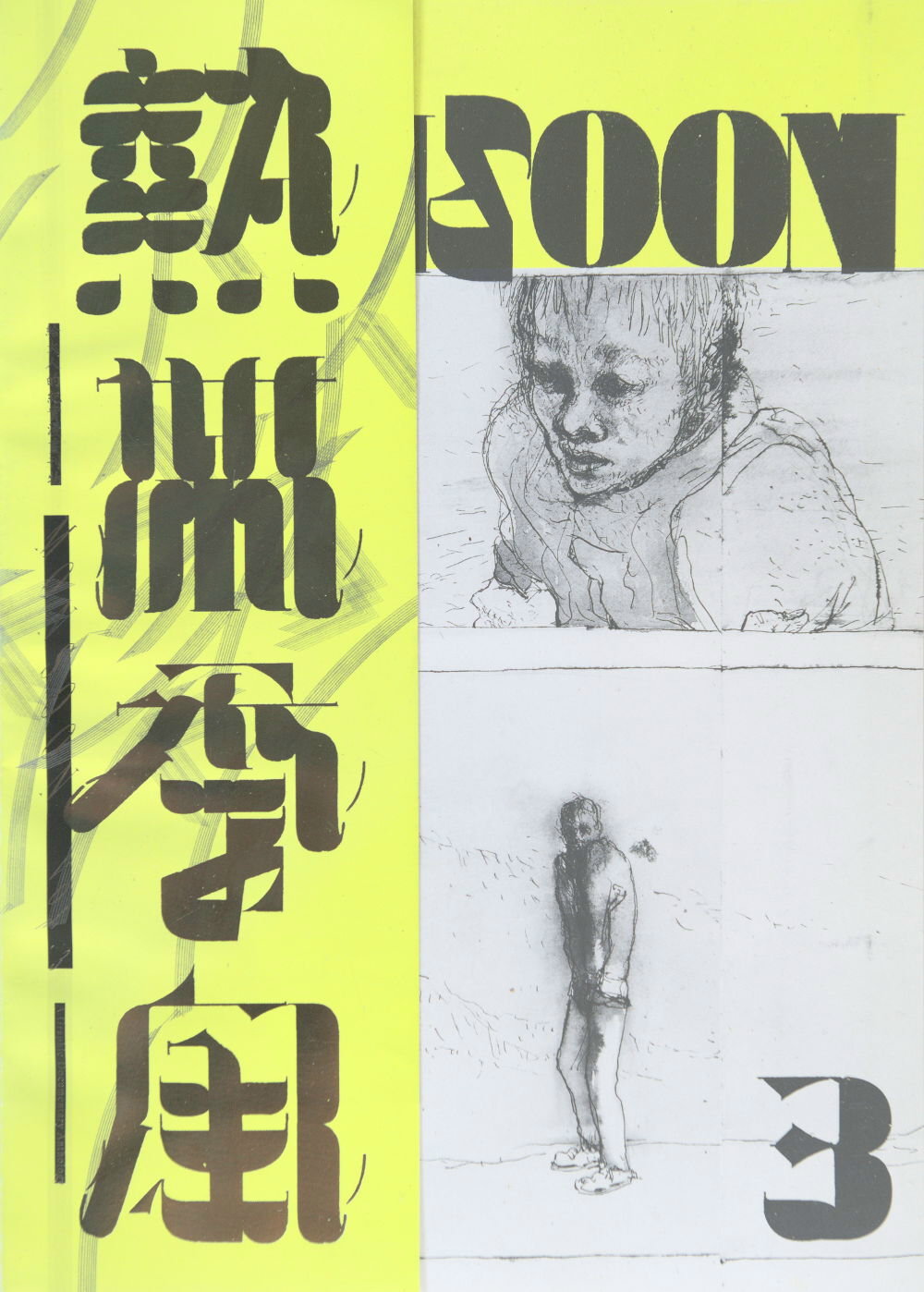

雖然一匹魚曾提到自己看的漫畫太少(注2),但仍不禁令人嘉許他對「漫畫語言」的理解。在《臺北來信》中,整體的畫格變化、畫面鋪排、敘事節奏、取景的呼應,都比他在《熱帶季風3》的〈法事記〉更有伸展空間,利用滿塗的畫格或聚焦的留白,讓整個歷史更為立體。

而這個「以史為鑒」也是作者的創作初衷,一匹魚曾說道「希望歷史重來時,人們不再盲從和忽略平庸之暗。」有了《臺北來信》誠懇的紀錄,我們怎敢忘記?怕就怕是作者關注的那些,在鍋底無法動彈、變成鍋粑的那群人,已無力好好地面對歷史的齒輪。

「以史為鑒」是作者的創作初衷:「希望歷史重來時,人們不再盲從和忽略平庸之暗。」

「以史為鑒」是作者的創作初衷:「希望歷史重來時,人們不再盲從和忽略平庸之暗。」

————————

注1:一匹魚曾在臉書粉絲專頁紀錄創作過程,祖母參考真實照片,其餘角色參照與家族無關的人士。

注2:作者曾經在2021年3月24日的新書座談提到此事。見慢工出版社臉書貼文。

延伸閱讀

回文章列表