「色彩熱烈的仙人掌果。沒有翅膀的鷹。星一般的蛇。我們命中註定要待在這裡。我們對此無能為力。在這片最明淨的地區。」

——卡洛斯.富恩特斯,《最明淨的地區》

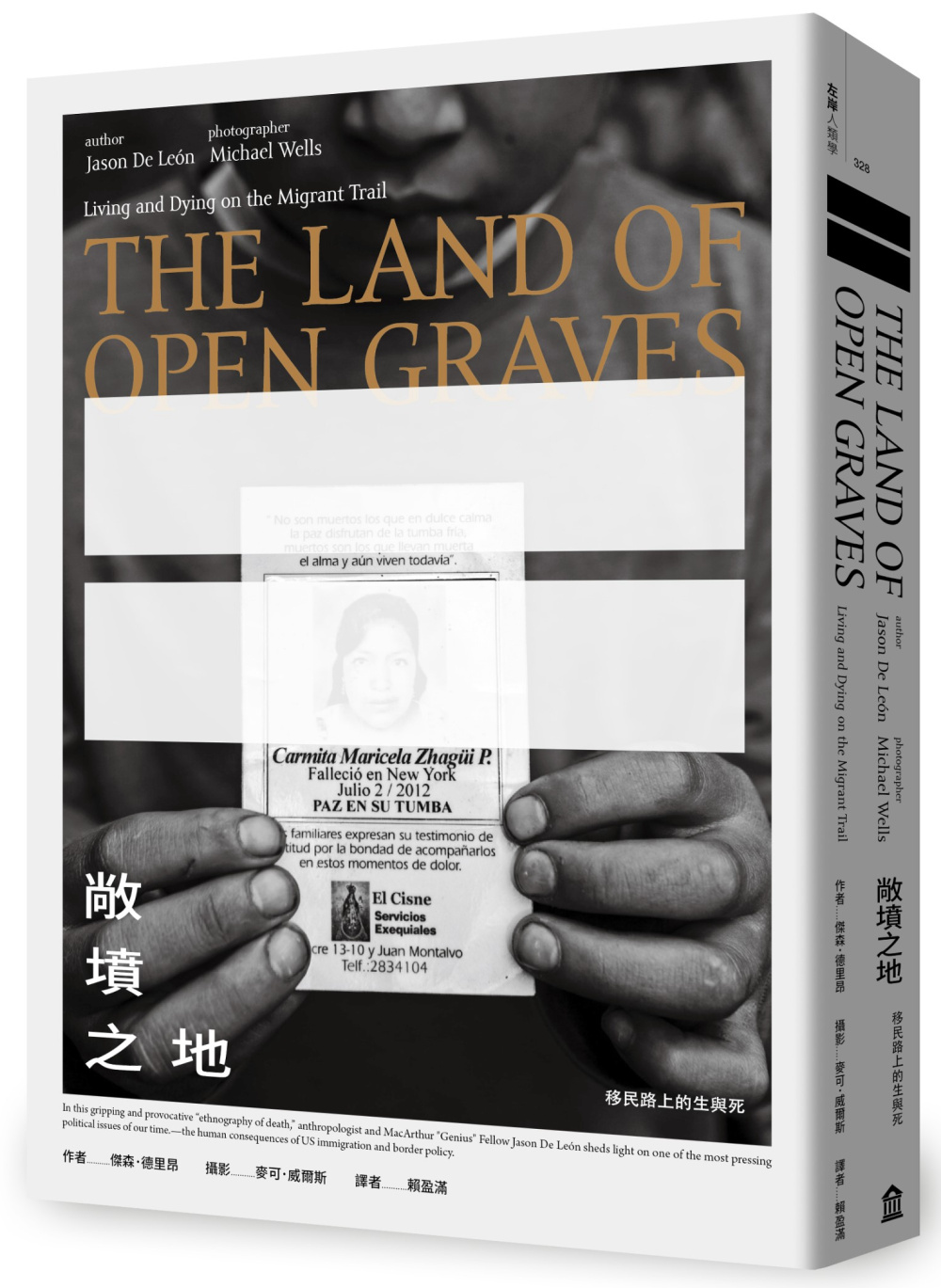

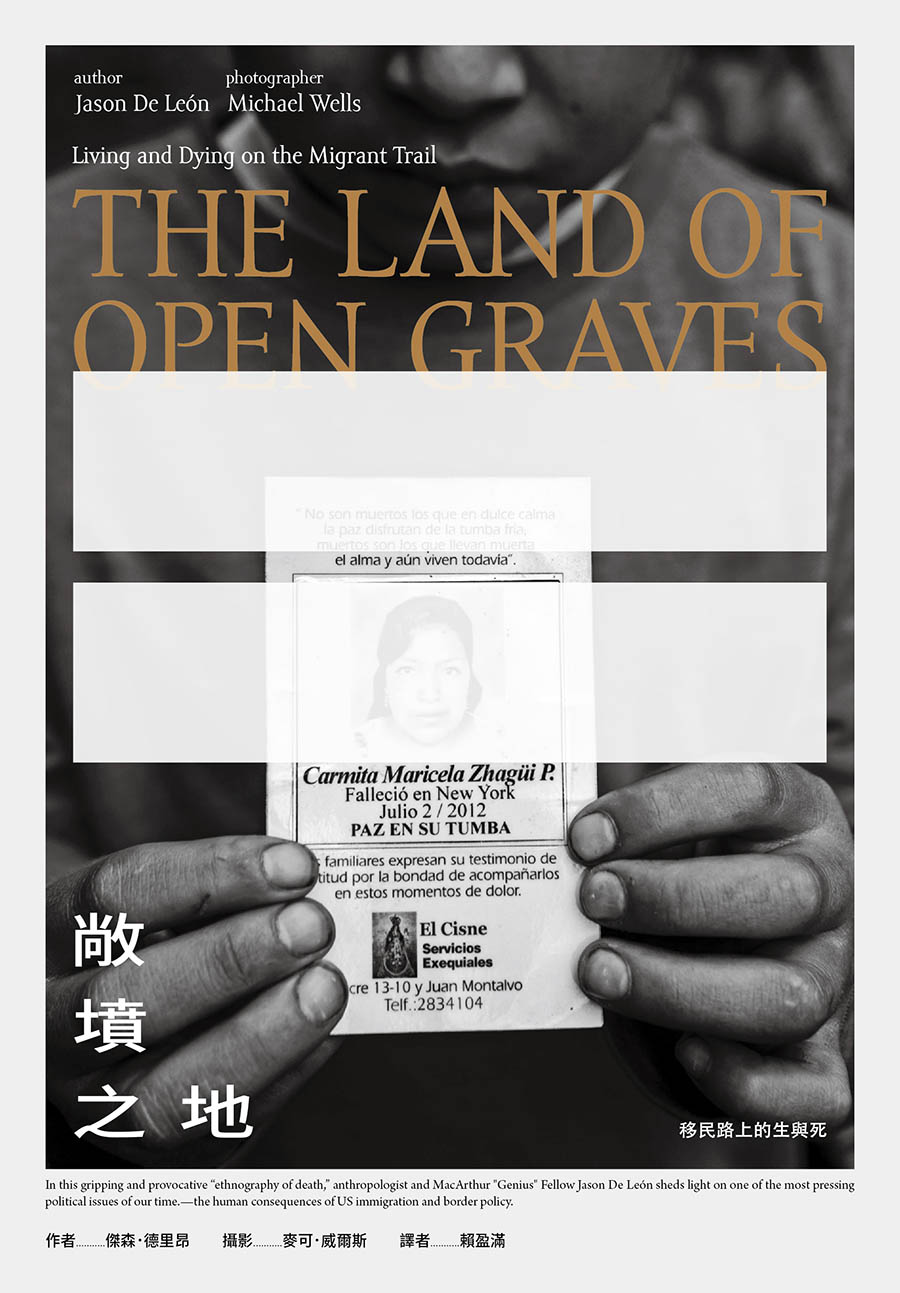

讀考古人類學家傑森.德里昂(Jason De León)的《敞墳之地:移民路上的生與死》時,我想起墨西哥小說巨擘卡洛斯.富恩特斯(Carlos Fuentes)在成名作《最明淨的地區》(La región más transparente)裡一錘定音的名句。

富恩特斯以墨西哥城為舞台,用複雜的人物關係與大段獨白重構墨西哥從神話時代以降的歷史敘事,並犀利批判當時的社會問題。仙人掌、鷹與蛇的意象來自墨西哥國旗,是阿茲特克人創建豐饒家園的典故。但在《敞墳之地》裡,它們各自幻化成惡夢般的姿態:紅魔鬼爪、白刺槐、仙人掌與荊棘等尖銳植物,一不注意就讓人鮮血淋漓;禿鷹在空中盤旋,等待體力不支的旅人嚥下最後一口氣;多達11種響尾蛇出沒在這個區域,此外還有山獅、美洲豹貓、黑熊、猯豬、蜈蚣、毒蠍與蜘蛛。

這是美墨邊境的索諾拉沙漠(Sonoran Desert)。一群不甘於「命中註定待在這裡」的中美洲移民工,在穿越叢林與惡水後所要面臨的最終考驗。作者德里昂告訴我們,從1993年以來,美國政府的「威懾預防」政策(Prevention Through Deterrence),系統性地誘導跨境者走入這片惡地,讓沙漠不著痕跡地抹除他們的生命。媒體上,政府把高死亡率怪罪給人蛇集團,但正是威懾預防政策迫使跨境者不得不仰賴人蛇。巡邏隊員在鎖定偷渡隊伍後,甚至往往不直接緝捕,而是任他們在沙漠裡亂闖做為懲罰。透過大自然藉力使力,索諾拉沙漠成了國家現成的殺人武器、一座巨大的露天墳場。

對越境者來說,索諾拉沙漠是現成的殺人武器、一座巨大的露天墳場。(圖片來源/wiki)

對越境者來說,索諾拉沙漠是現成的殺人武器、一座巨大的露天墳場。(圖片來源/wiki)

▌生還者的證言、殞命者的悼文

一直以來,美國政府認為只要他們投入夠多資源在邊境巡守隊與科技裝備、再加上險惡的地形,就可以有效嚇阻越境者。但幾乎每一位德里昂遇見的報導人,都有不再回頭的覺悟──「對墨西哥人來說,邊界根本不存在,我們會一直嘗試到成功為止。」一位報導人說。事實證明,威懾預防政策只是殘酷地平添傷亡人數,而沒有辦法阻止跨境者追求理想生活、與親友愛人重逢的意志。

美國亞利桑那州沙沙比的美墨邊界。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

美國亞利桑那州沙沙比的美墨邊界。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

同樣是關於中美洲人民的命運,與《最明淨的地區》以文明古城為軸心、繁複壯麗的歷史敘事相比,《敞墳之地》著眼的是邊境地帶(la linea)上最不起眼的、隨時會消散在風中的微小事物:擦傷與瘀青、破罐與空瓶、舊鞋、汗漬、蒼蠅、碎骨、一顆脫落的牙。《敞墳之地》充滿各種讓人折服的研究設計:與攝影師的密切合作、用死豬模擬跨境者在死後經歷的非人暴力、揉雜了大量訪談寫成的半小說化記錄、蒐集啟程前的採購清單、分析一雙舊鞋的使用痕、託付跨境者一台可拋式相機……無庸置疑,德里昂是一流的說故事高手。比起文化人類學家,考古學家更懂得面對亡者(無論是多古老的亡者)留下的物件與跡象。除了少數的當代考古學研究之外,死亡幾乎是考古學的前提。這份對已逝之人的虔敬與專注,讓德里昂筆下的索諾拉沙漠有一種巨大的、能吞噬所有聲音的寧靜,幾乎就像是死亡本身。

墨西哥諾加雷斯市璜波斯哥收容所。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

墨西哥諾加雷斯市璜波斯哥收容所。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

人齒,2011年圖馬卡科里山區(Tumacácori)。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

人齒,2011年圖馬卡科里山區(Tumacácori)。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

馬卡科里山區拾獲的遷移者球鞋,脫落的鞋底被人用胸罩肩帶和細繩綁在一起。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

馬卡科里山區拾獲的遷移者球鞋,脫落的鞋底被人用胸罩肩帶和細繩綁在一起。(《敞墳之地》內頁,攝影/麥可.威爾斯)

沙漠永眠般的靜謐,穿插德里昂對政策激昂有力的批判,交織成《敞墳之地》的兩股主旋律。它是一絲不苟的犯罪鑑識,也是深沉肅穆的安魂彌撒。用德里昂自己的話來說,這本書是生還者的證言、殞命者的悼文。對信仰羅馬天主教的拉丁裔跨境者而言,命喪沙漠是慘烈的結局。沒有可供憑悼的墓地,是家屬永遠無法填補的缺憾;殘缺的屍體則妨礙亡者接受末日審判,動搖了來世的可能。跨境者所經歷的幾乎是肉體與精神上的雙重死亡。即便對成功的跨境者而言,橫越沙漠的創傷與折磨,也幾乎像是死了一次之後再重生。在邊境地帶,人們早已對路邊的屍體司空見慣,死亡顯得自然而然,更進一步坐實了美國邊境政策的論述。

▌苦難的「自然化」

德里昂的書寫要抵抗的便是這種被「自然化」的苦難,他要把碎片重構成故事,把讀者從千里之外召喚到亡魂面前。德里昂不僅透過瑣碎的物證還原國家的殺人現場,還牢牢把握住每一個創造同理共感的契機。他把多數人認為事不關己、也毋須被悼念的死亡深深烙印在你的腦海裡:「家住美國的讀者可能早就見過他們。他們替你挑揀水果,替你幫車美容,替你處理肉品。」他也是你在書裡猝不及防撞見的、一具只有座標的無名乾屍。而德里昂抽絲剝繭、把他還原成一個有姓名、有血肉的生命。

其實苦難的「自然化」無所不在。我常去的運動中心裡,跑步機上方的一排電視永遠開著知識性頻道。當跨境者對德里昂說:「我覺得最好白天前進,因為邊境巡邏隊的攝影機晚上可以把你看得清清楚楚。白天氣溫很高,那些攝影機不容易看到人。」我發現自己竟然知道他說的沒錯,因為國家地理頻道上一檔叫做《美國邊境保衛戰》的節目,攝影機緊跟著裝備齊全的邊境巡守隊,記錄他們在美墨邊境「打擊犯罪」的英勇身影。人們在空調房裡的跑步機上揮汗如雨,看著螢幕上的紅外線攝影機畫面,成群結隊的越境者倉皇逃竄。他們的性命像是一場無關痛癢的生存遊戲,和隔壁動物星球頻道的弱肉強食、探索頻道的求生實境節目沒有什麼不同。

這類對越境者的再現方式,就這樣無聲無息地潛伏在日常生活中,形塑出我們的偏見,這些偏見再滲透到我們對其他遷徙人群的態度裡。《敞墳之地》誠懇又殘酷地把結構性暴力攤開在烈日下,讓讀者能夠脫離尋常的「偷渡客/入侵者」框架,去理解這群走過沙漠、或是再也走不出沙漠的人。德里昂說,當我們終於能夠公開哀悼「成千上萬因為殘忍的邊境政策和不斷將人推往美國找工作的全球化經濟而受苦死亡的人,或許就更能理解不同世界如何緊密交纏,而我們身而為人,又對彼此負有何等道德責任。」

▌索諾拉沙漠裡的安魂曲

更可貴的是,《敞墳之地》也讓習慣美國主流觀點的繁體中文讀者有了一個重新面對自身偏見的機會。難道我們應該鼓勵「偷渡」嗎?這或許是很多人沒說出口的疑問。德里昂扼要地脈絡化了美墨之間的移民遷徙史:美國農工雇主長期招攬廉價的無證移工,這些人支撐了美國的發展,但始終被當成隨時會回歸墨西哥、也因此不需要被移民身分保障的短期勞動力。1994年,北美自由貿易協定(NAFTA)通過,墨西哥農產品價格崩盤,大量失業農民湧入美國,國界議題白熱化,更在911事件後進一步緊縮。許多人在美國成家立業,工作了二、三十年,卻因違反交通規則被「遣返回」人生地不熟的墨西哥邊境小鎮,與妻兒生離死別。

幾年前,我一個人在墨西哥的邊境城市提華納(Tijuana)過新年。提城符合我對墨西哥所有的刻板印象,蕭瑟的大街上到處都是民謠、驢子車、五彩剪紙串。下加利福尼亞(Baja California)乍暖還寒的元旦,我來到海灘,只見一道巨大的鐵籬笆筆直插入海中,綿延幾十公尺。籬笆的另一面是美國。鐵條縫隙中可以窺見空無一人的海灘,寧靜悠遠,迥異於遊人如織的此側。讀《敞墳之地》的時候,我反覆想起那道讓我印象深刻、卻沒有觸發任何情緒的鐵籬。行萬里路所獲得的領悟,有時或許比不上讀一本好書。

位於墨西哥提華納美墨邊境海灘圍牆。(攝影/ 有關人類學)

位於墨西哥提華納美墨邊境海灘圍牆。(攝影/ 有關人類學)

《敞墳之地》是索諾拉沙漠裡的安魂曲,它創造出專屬於民族誌的魔幻時刻,在兩個世界之間建立意料之外、卻又強悍有力的連結,跨越了知性與感性、此地與他方、有生之樂與死之哀戚。如果公開哀悼是重塑政治社群感的契機,或許有天我們可以不那麼無能為力。色彩熱烈的仙人掌果。沒有翅膀的鷹。星一般的蛇──請賜予他們永恆的安息,讓永恆的光照耀他們。在這片最明淨的地區。

延伸閱讀

墨西哥國旗裡的仙人掌、鷹與蛇,在《敞墳之地》中成了穿越沙漠的無證移工惡夢。(圖/

墨西哥國旗裡的仙人掌、鷹與蛇,在《敞墳之地》中成了穿越沙漠的無證移工惡夢。(圖/

回文章列表