30年前,一名叫陳信傑的小男孩,降生在電動間,那裡是他的遊戲所,也是他的成長環境。電動不僅沒有讓他成為坊間謠傳的「愛玩電動的男生都是壞男生」,反而成為他的創作利器、想像力的小宇宙。

30年後,陳信傑以他多年來從遊戲中獲得的滋潤,寫了一本以電玩為主題的小說集《柴貓、夢的浮艇與德魯伊》。正式將他的遊戲場所,移動到文字創作的世界。擅長提問的記者、小說家李桐豪,以紙上筆談的方式,帶我們進入陳信傑的電玩小說世界,讀懂他筆下那些人物角色,以及遊戲裡沒有說出口的愛的隱喻。

作者簡介

作者簡介

Q:做愛的時候,他當1號,我是0號。所謂的熊狀態,像是用著巨大的木杵在搗麻糬,每一下都雄厚有力。而我的通道是他的臼,知覺則像嫩白的麻糬,反覆地散開、聚合、然後再次散開、聚合。麻糬在木杵提起的時候會稍微黏著它,但最後還是會回到臼中,等待下次的撞擊。

第一次結束後,間隔了半小時,開始第二次。凱文哥又吸了一次他所謂的變身藥水。由於已經做過一回,這次我放下多餘的靦腆,直視他的臉,他的身體。吸完變身藥水的幾分鐘內,他的身形竟略微改變,耳朵與下巴似乎變尖了一點,臉型從熊的圓臉稍稍變成三角形的狼臉。體脂好像也跟著下降,從原本帶著一點厚實感的肉變得像工地工人那般精瘦。他的手掌撲來,不像第一次時的熊掌般那樣猛力,而是狗掌般較小而輕,著重單點的觸感(畢竟我沒被狼掌按過,只能用狗掌比喻)。狼狀態的凱文哥像機槍,以掃射般的速度在我體內開槍。感受截然不同於熊狀態。

難道是真的變身了嗎?我帶著一種愉悅暗自驚奇。──〈柴貓、夢的浮艇與德魯伊〉

我喜歡《柴貓、夢的浮艇和德魯伊》,它的文字大膽而淘氣,類似上述的文字在這幾篇小說裡層出不窮,每每讀到,都要讚嘆:這個小說作者應該有好好做愛,跟好好玩遊戲吧?

「我無病呻吟在噴發的那一瞬間。咻~我找到人生的真理全身一陣癲,唉唷~~我好像聽見他說 Bitch don't kill my vibe,全天下的男孩最愛的一根搖桿。」親愛的小說家,我們不妨從Leo王的歌詞開始。搖桿在小說裡無所不在,它有時候是饒舌小哥亂開黃腔,賊賊地形容身上原廠保固那一根,「大枝又Crispy,嚼完涮嘴 不會讓你嘴乾」,但很多時候,當小說裡提到搖桿,它真的就只是搖桿,上上下下左右左右BABA,魂斗羅放大絕了。

這本小說又溫柔又激烈地搖曳著兩根搖桿,電玩的與男孩的,比起《柴貓、夢的浮艇和德魯伊》這個書名,我更喜歡《電玩故事販賣所》,這個名字更切題,更符合你在〈密林斗繁星〉這篇後記所說:「電玩如何影響當代人的精神文化?」(但書名要叫什麼,你開心就好,書能賣就好,書名沒有好壞。)

〈雲蹤〉和後記〈密林斗繁星〉必然還原了您自家開電動間的童年場景,你說,必得寫一本小說證明自己的人生不是錯的。電玩予您是什麼?為什麼要寫?怎麼寫?這篇後記等於為這本小說留下很好的攻略,我讀這本書的疑惑在最後幾頁都有解釋,故而我就再提幾個問題,套出一些答案,當作送給讀者的彩蛋。〈雲蹤〉中的研究所學長親授寫作祕訣:「你玩什麼就會寫出什麼。」可以為我們說說你在這大半年最喜歡玩的遊戲是什麼嗎?

A:是switch的《動物森友會》!我是四月底的時候才拿到博客來訂的動森,玩到現在三百多個小時,除下來差不多每天玩三個小時左右。當然啦,有時候比較有空可以玩一整天,有時候只能打開來買家具、拿每日登入哩程數就收起來了。

三、四月的時候台灣疫情比較緊張,我也都關在家裡為最後的畢業創作做最後衝刺。待我拿到動森之後,不得不讚嘆它為2020最偉大的發明之一。也因為可以在這個平行世界自由的旅行,與人社交互動,彌補現實世界被封閉的社交行為,難怪能在全球爆紅,賣到斷貨。順帶一提,如果動森世界跟現實世界的天氣不一致,我會有種扞格的感覺。

雖然我自己因為那時沒有工作,想省點錢,不敢申請網路會員,少了很多樂趣。待我有正職之後,想必會申辦任天堂網路會員吧。

Q:此書一出,全世界都知道你很喜歡打電動啦,但你何時開始從搖桿變成筆桿?有所謂文學啟蒙是什麼?或者應該是說,你生平讀到哪一本書,會讓你產生發現「欸,讀書居然比打電動有趣耶」這個念頭?喜歡玩遊戲,為什麼不是立志成為電玩遊戲設計師,而是變成小說家呢?

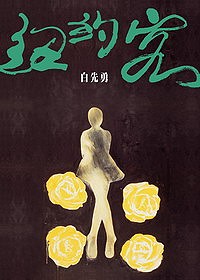

A:文學啟蒙之書是白先勇《臺北人》,像是書中的〈一把青〉我可以每看必哭。不過我印象更深刻的是,有一次搭捷運前往復興高中的路程上,讀白先勇《紐約客》的〈Danny Boy〉讀著讀著就哭了出來。不過,這可能不是有趣,而是感受到一種遊戲沒給過我的體驗。也因為遊戲與文學能給我不同方面的體驗,因此到現在兩者都是我的愛(除此二者,還有一愛就是電影)。

我是有立志成為遊戲設計師的,事實上拿到畢業證書之後也投了相關的履歷,職稱是「遊戲企劃」。我覺得當電玩遊戲設計師有一些條件限制,包括我沒有程式設計、電腦繪圖的能力,在求職條件上比較弱勢。另外當電玩遊戲設計師「可能」會遇到當年我拍電影時的狀況——不自由。遊戲與拍電影都是團體創作,而且會受到資金、技術的箝制。我雖然可以天馬行空地想做出臺版《薩爾達傳說:曠野之息》那樣規模的遊戲,不過⋯⋯要如何執行呢?或許若我有機會進入電玩業界,產生了新的觀點、思維、情感之後,會再有新的一本電玩小說也說不定,那就留待未來。

剛剛講到電影人的不自由,我舉個例。像是如果是電影人的我,我(短期內)就不會寫〈柴貓、夢的浮艇與德魯伊〉那樣的故事,又要放水淹村、又要變身動畫、又要大翅鯨⋯⋯光想就不知道要多少製作費了。我猜我小說中要改編的話,最便宜的是〈子城〉吧,大概只有迷宮搭景貴一點。〈峻堯與明尉〉可能也不貴,不過畢竟小說橫跨16年,製作規模還是比較大。(電影人的我就是要一直想這麼務實的事⋯⋯嗚嗚,也因此我很敬佩電影從業人員)

Q:〈柴貓〉一篇始於一條孤獨的公路,包含這篇,也包含〈道路規劃〉和〈子城〉,這本書提到好些公路的意象都很美,你開車嗎?日常生活的代步工具是什麼?你在移動的時候會聽音樂嗎?

A:我不會開車,只有機車駕照以及一台紺藍色的勁戰4。〈柴貓〉這篇的開始道路是我親自的考察、感受。我騎機車來回台北花蓮大概有六、七趟之多。早年還沒換勁戰4的時候,甚至是騎SYM Tini 110。110要超車真的很難,瞬間加速度實在不夠力。西部的話移動經驗則有台北高雄來回經驗一次。但目前為止還沒有完整的機車環島過。

我在移動的時候通常聽快歌,比較提神。常點的歌單應該首推Lady GaGa。其他喜歡的包括S.H.E、閃亮三姊妹⋯⋯除了快歌,如果是吶喊系歌曲,像是〈煎熬〉、〈突然好想你〉(我會把它唱得很吶喊系),這樣邊騎邊唱滿快意的。有時甚至會跳舞(有被我載過的都知道)。

不過像是花蓮到台北要6小時這種,通常唱前2小時就沒力了。要找地方休息。

Q:延續上題,《軒轅劍:天之痕》讓你落淚,讓你立志念中文系,那個電玩中騎鯨俠客的意象輾轉變成了〈柴貓〉的少年夢境。那音樂呢?有沒有在生命某些特殊情境,你腦海中會浮現某一個電玩的配樂?

A:也是延續上題機車之旅,每當我踏上長途旅程的時候,我腦海中會浮現《軒轅劍外傳:漢之雲》的片頭曲。《漢之雲》講的是三國演義的故事,因此它的片頭曲非常的磅礡,偶有幾聲飛鷹的鳴叫聲,搭配蜀漢的故事,顯得悲壯。

俠客多半也是這樣,有理念、有自我的追尋、有孤獨、有時悲壯、有的有曠世的愛情。所以當我騎上機車展開旅程時,總覺得《漢之雲》的片頭曲很能呼應我的心境。也因為知道自己不夠帥,想像上還是可以把自己想帥一點,足堪擔任其他人生命中的男主角。

也曾經因為喜歡《天之痕》的陳靖仇吹笛曲,特別去練了。曲子不難,但十多年沒吹了,現在可能沒辦法「來一下」。

比較傷心的時候會想起《沉默之丘5:歸鄉》的插曲〈Elle theme〉。由於我沒有買PS3,因此沒有直接玩過這個遊戲。事實上我也不太喜歡5代過度血腥的風格,像是把《沉默之丘》變《奪魂鋸》。我喜歡那個陰森、白色、慘澹,活在過去內疚痛苦幻覺之中的《沉默之丘》。不過《沉默之丘5》的幾首插曲還是很棒的。就如同這首歌的歌詞,當我意識到失去某項珍貴的人事物的時候,會想起這首歌。

Q:卡夫卡小說中的男人因爲一天醒來變成一隻蟲子而感到驚惶,但在我們的時代,人人渴望變形,在電玩中、在約炮APP,變成熊,變成猴,變成犬,你在現實生活有渴望變成什麼動物嗎?

A:我好像會回答一個很大眾的答案——色色的時候想要變成大野狼。把自己想像成野狼似乎會比原本的自己多出一股狠勁,也可以說是獸慾。先拋掉超我,只留下本我的那種。但遺憾目前只有想像是狼,身體上仍在散漫鍛鍊中。

不過正如孫悟空72變,適合的場合變成對味的動物。冬天想睡覺的時候,想變成一隻熊。我記得念碩二的時候因為一直坐著缺乏運動變得比較熊,窩在被窩裡不知道是被自己的脂肪溫暖了還是什麼,總覺得很好睡。

那,想被愛的時候呢?想變成貓吧,這是我小說〈柴貓、夢的浮艇與德魯伊〉的哏。貓真的非常可愛,所以想被愛的時候想變貓,但貓本身有想那麼被人類愛嗎?看過一些關於貓的科普文章或書籍,有一說是貓是自願走進人類住宅的。但走近人類住宅的貓卻又能保有一定的野性⋯⋯光是這句話也像極了愛情。不過YouTuber好味小姐也有說,每隻貓都有自己的貓性,像光是她家的米香非常不親人、不給摸、不給抱;橘皮、本丸這幾隻等都很願意被拍屁屁。

順帶一提,關於自由,文學上常常用鳥來比喻(使⋯⋯變形為鳥)。但我自己渴望自由的時候倒不會想變鳥。可能是覺得鳥很脆弱,骨架也是中空的。我可能比較期許自己是自由而堅強的那種。自由而堅強⋯⋯我想像的是狼。

小說家陳信傑。(攝影 /鄭弘敬,提供 / 啟明出版)

Q:你在這本書的〈後記〉說自己寫得很悲憤,但我常常讀著讀著就笑了出來,這本書寫得很好笑啊。兩個男孩一個女孩,其中一個男孩跟女孩都喜歡另外一個帥氣的男孩,愛著另外一個男孩的男孩愛得絕望,這是楊雅喆的《女朋友.男朋友》,電影在心碎結束。但你的故事卻在男孩戳破了另外一個男孩的保險套開始。(美少年夢工廠的養成遊戲?)我屢屢看到笑出來,這是我錯讀嗎?還是你是一個搞笑的人?

A:我想,你沒有錯讀。悲憤是對世界有所不滿,對自己的人生遭遇有所不滿而寫作,可能是一種出發點,寫的時候也維持著為什麼我要寫這篇小說的心情。但重點來了——不要把小說寫成抱怨文。能得到我的小說擁有「華文小說少見的幽默感」我感到非常榮幸。我喜歡的幾位作家也都有這樣的特質,例如:石黑一雄、費茲傑羅。用另一個譬喻來說,美國瘋狂喜劇的主角們,當他與周遭的人發生某些事的時候想必非常困擾,但拍成電影卻讓觀眾覺得非常好笑。這個過程,我就姑且地稱它為藝術化處理吧。

當然,不是一定要具備幽默感才是藝術化處理,每個人有自己的寫作風格。這批作品中,〈雲蹤〉在寫作時間上是最後一個寫的,寫到〈雲蹤〉的時候,我已經放飛自我了。也就是說,如果要找一篇最符合我真實生活的言行舉止,可能〈雲蹤〉會像一點。(但還是不可以把小說中的王元皓=陳信傑喔)

不過既然提到〈峻堯與明尉〉,我也就多談一點。這篇小說是受到一則電子新聞的啟發。原報導中的兩男一女都是異性戀,A男與C女早婚生女,B男加入了養育小孩的行列,而最後B男會娶A男與C女的女兒D為妻。在我的版本,偷偷把B男的性向改成同性戀,女兒D改成兒子,剩下的部分就揉合了我的情感投射(有些年我總在寫異男忘的故事,順便推一部韓國電影《愛,不怕》,這幾天重看了,還是讓人忍不住大吼:「可惡我沒有!」)。

Q:交友軟體上有約一起游泳,一起看電影,好像很少看到一起約打電動的,手機上約網內互打,都是打另外一根搖桿。書一開始你問:「在電訊、遊戲、魔幻的時代裡。愛將何去何從?」一個又喜歡打電動又喜歡男孩子的男孩可以幸運地同時擁有兩根搖桿嗎?值得幸福嗎?

A:這也是我想問的問題——為何長大後的遊戲,它所用的搖桿不再是過去的那根?而哪根搖桿比較好玩呢?(被這樣一問突然好想寫一篇小說來回應這個問題⋯⋯其實在我送圖書館的那本初始版創作碩論中有一篇〈天堂的點燈者〉,但主軸太放在替代役生活瑣事了。嚴格說來,也沒有回答到這個問題。但是關於「大人的娛樂」寫了不少。)

那,我還是試著回答這個問題好了,答案就是——我覺得很難。

我姑且把打電動的搖桿比喻為理想世界,男孩子本身的搖桿是現實世界。後者的這根搖桿會疲軟、會無力,它的振奮挺拔可謂「愛.不久時」。然理想世界的搖桿呢?只要你肯搖,它隨時在你的掌控。就連遊戲世界中被BOSS打敗的失控,也是一種渴望的失控。你有挫折的心理準備,而面對肉身搖桿時常是沒辦法面對挫敗的。這時候該來一首郁可唯〈傷不起〉:

就像親吻不曾預備心酸

只會接受相擁感動

沒想到這樣 也只能這樣

不是愛不起 只是傷不起

我第一次聽這首歌的時候覺得林夕的詞意有些矛盾,準備愛不就應該也要準備好失去時的傷心嗎?但後來我才明白,願意愛一個人的時候未必願意傷心;能夠傷害一個人的時候,卻往往帶著愛。

延伸閱讀

回文章列表