印度神話《羅摩衍那》裡的猴子王 (圖/wiki)

印度神話《羅摩衍那》裡的猴子王 (圖/wiki)

說到墾丁南仁山時,陳玉峯提到了猴子。不是他做野外調查時經常遇到的獼猴群,而是印度神話《羅摩衍那》裡的猴子王。

猴王名叫哈奴曼(Hanuman),是印度教文化中家喻戶曉的神祇。祂敏捷靈活、力大無窮,是天界的麻煩精,連太陽都敢摘來吃。但祂也是忠心耿耿的護法神,為了幫羅摩(Rama)國王從魔王羅波那(Ravana)手中救回妻子悉多(Sita),在戰役中大腳一跨就跨到喜瑪拉雅山,為了取回山上的藥草,祂乾脆扛回了整座山。

1980年代在南仁山進行環境資源調查時,陳玉峯就像哈奴曼一樣,「想把整座山搬回家分析」,但哈奴曼的故事說得太高興,他一下忘了自己翻到哪裡,「對不起,我現在神經傳導物質不足,忘掉原來要講什麼。」

人的記憶比不得錄音筆,編輯跟我勉強想起了哈奴曼之前,他原在墾丁另一座大尖石山上,反省自己進國家公園當公務員以來,每天早上八點上班、晚上十一、二點下班,一天可以演講三場,一年能寫三本書,但從山上俯瞰人生,卻覺得自己是隻無頭蒼蠅,忙碌一場,一切追求所為何來?

錄音筆捕捉的當下就更多了。在大尖石山和南仁山之間,陳玉峯繞去了澎湖,那裡有位當年幫他翻譯日本時代自然調查資料的郭自得先生。活到近百歲的郭先生寫了一手漂亮的鋼筆字。採訪前,陳玉峯剛從成大台文系的教職退休、隔天又將過六六大壽的他收到學生贈送一支鋼筆,那手感令他禁不住覺得,「還是該回來寫鋼筆字,鋼筆字才有藝術價值。」

但我們是從哪裡開始的?這個開始,還不是陳玉峯找了個台大僑生一起在南仁山上,每隔一公尺牽一條繩子架設樣區,一面迎戰螞蝗、野蜂、龜殼花的突襲,一面把整座南仁山「搬回家」記錄分析的故事。

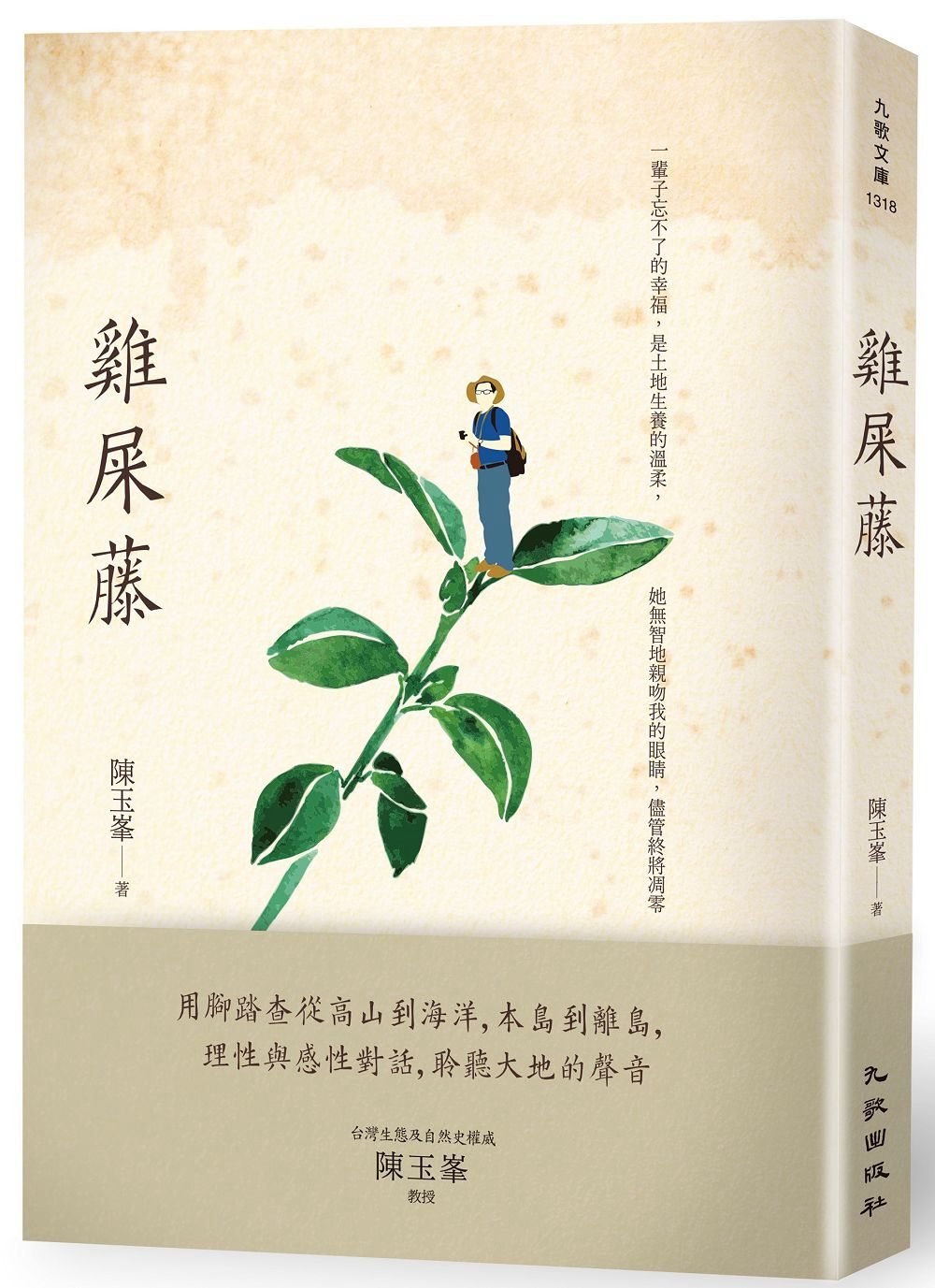

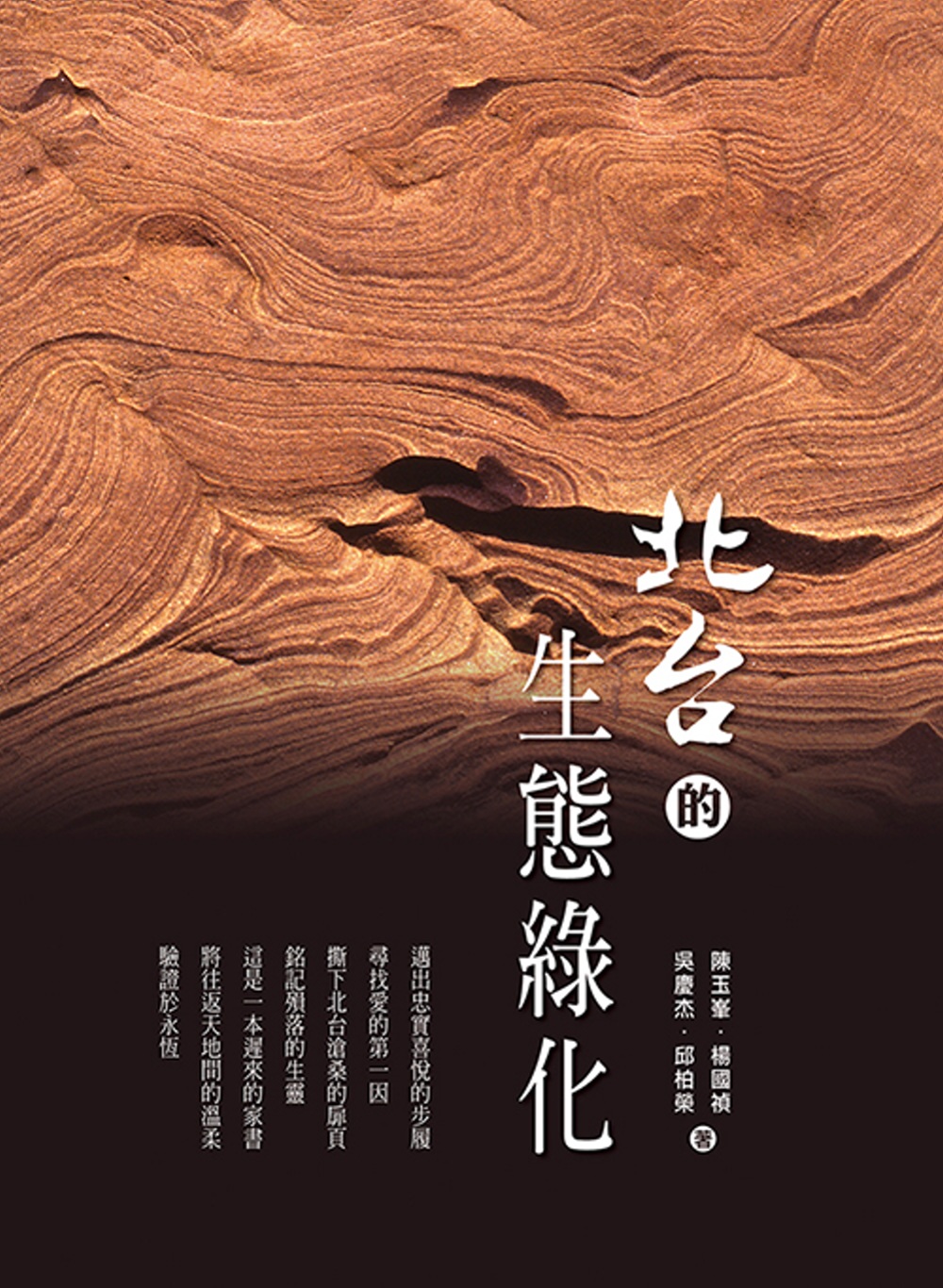

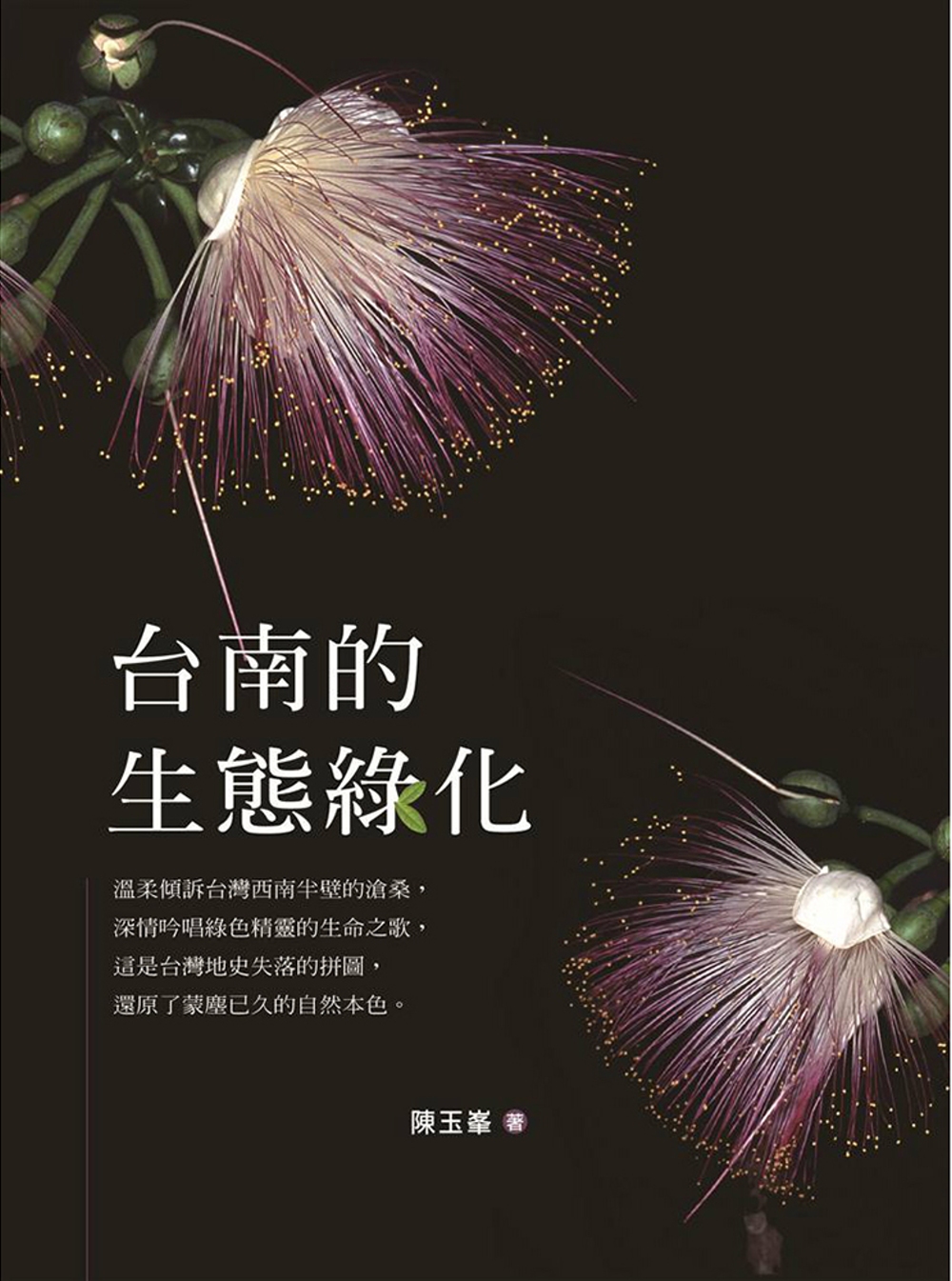

2019年12月,台灣生態研究的泰斗級人物、作家陳玉峯在九歌出版散文集《雞屎藤》。對著作超過四十本的他來說,這算不上新鮮事,更何況光是2019年,他就出了十三本書。

「以在成大任教這5年,個人書籍的出版為例,2014年出版三本;2015年四本;2016年三本;2017年及2018年各六本;2019年則高達十三本,以致於2019年出版社大塞車,於是,就從其中兩本文輯中,請我的助理,台文研究所的研究生蔡宜珊小姐,幫忙抽出一些較『輕食型』,較接近時下台灣所謂文學性的散文,輯為一冊。」

這番說明,來自陳玉峯在採訪前就寫好的紙上作答。不過,不是針對我們事前提出的訪綱,而是其他媒體的。身為採訪寫作者,生涯至今,我第一次在訪問前就收到受訪人的答覆:一份長達22,581字的應題作答,伴隨他之前寫給其他媒體的幾萬字,還有一份演講PPT,以及要求我在訪問前先閱讀史學家雅克.巴森《文化的衰頹》等書。

「基本上妳不用採訪也可以寫啦!」泡了茶、撕了肉乾,陳玉峯把答案列印紙本送過來,從這裡開始了他的話題七十二跳。說到興起,沒忘記一本本書拿出來繼續送,是禮物,也是功課。我拿到的六本書主要是2019的新作,多與宗教相關。不待多問,陳玉峯主動解釋去年寫作慾何以飆漲:

「一個月一本,這都是無意間寫出來的。為什麼?今年五月六月實在很焦慮,看台灣快完蛋了!」四十多年縱橫學術界、自然界、保育界、社運界,與政治和宗教圈也往來不輟,2019一整年席捲香港和台灣的政治風暴,陳玉峯自難冷靜旁觀。身為總統文化獎「鳳蝶獎」首位得主,他一度寫信給總統和各部院長,願在國家危及時刻自動請纓到最危險的灘頭陣地,「一旦敵人來犯,就算最後一粒手榴彈、拋出最後一把菜刀,最後還有我的肉身炸彈,粉身碎骨了,我的靈、我的魂、我的魄,還是跟你糾纏到底!」

英雄需要局勢,才有浪漫可拋擲,但最危急的那一刻尚未到來,陳玉峯把慷慨捐軀的情懷和能量,灌注到電腦螢幕和紙上。雖說如此,《雞屎藤》書中並未如陳玉峯站上社運演說台或早年的生態寫作那般,「戰鬥力旺盛、攻擊尖銳、理直而咄咄逼人、直接討伐事件」,取而代之的,是長久思索佛法與神妙後,積累成一股澹然、禪意,和生活隨手拾取的自然諦觀。

但若細問他宗教體驗的種種,則又墮入「佛曰不可說」的語言禪機(或遊戲)裡。語言和文字的限界,禪宗比現代主義更早撫摹把玩,陳玉峯也從青年研讀《六祖壇經》時,就看見禪語展露的機鋒也不免在月亮和指月的手之間那一大片黑漆漆中失陷。

但,在不可說的臨界點,陳玉峯還是說,還是寫。推動他的是不惜翻江倒海、上天下地的求知慾、傳教慾,還是其他?

「《雞屎藤》呈現的是爽,爽是快樂加est。」他這麼寫。

爽,在於過去四十年寫了浩浩蕩蕩九大卷巨著《台灣植被誌》和數十本環境教育的集子後,樹立台灣自然史研究的標竿後,還能在碎米莎草、龍眼、林投、莿竹、血桐、黑板樹……等台灣常見的雜草雜木,甚至惡名昭彰的外來植物上,找到更廣闊、更全面、也更貼近台灣俗常文化與生活的自然哲學寫作。

爽,是能侃侃從林投姐投繯自盡的民間傳說出發,長驅直入至林投林深處,提出林投做為海岸植物,與強風共存的結構分析;也能從雞蛋花的落花,推敲自然隕落的位置何以映照出和諧的畫面美學,遙想造物之神在其中扮演的角色。

至於在悠遊山林時觸及容易說成玄虛的「植物意識」、撿回校園內被踩扁的松果泡水修復、與植物學家楊國禎從年輕到如今「坐公車半價」而依然繼續做野外調查……這些,就不單單是爽了。無庸置疑,是「愛」。

或許也是同一個爽字,明明早就答完了,他依然能在台中自宅和我們興高采烈聊上一兩小時,也完全沒要延續紙上討論的意思,而是從恆河到珠峰、從外太空到內子宮的一路翻跳甩盪,大尖石山跟南仁山早看不到陳玉峯的車尾燈,現此時他來到慈濟大學,正準備進入會場演講,只見一群人跪在那裡,對著也出席的上人朝拜,陳玉峯見狀忍不住開腔:「師父啊,我跟猴子的時間比跟人的久,我不習慣你們這套人的東西餒!」那,師父怎麼回你?「他說,你,可以免。」

兩個小時過去,我們笑他一次開不下二十個視窗,山頭都不知翻過幾個,他呵呵自嘲,「今天吃了興奮劑啦!」說著便吆喝我們喝光茶盞、吃完肉乾,在客廳裡讓他拍完照,這才願意抱著OKAPI入我們的鏡。

訪完隔兩天,陳玉峯已把紙上問答的內容,連同我們的照片一起刊在他的部落格上。薑果然是老的辣呀。我忽然想到訪問快結束,陳玉峯天外飛來一句話:「每個報導者,在做的都是自己的創作啦。」

那日出得陳玉峯家門,門前幾棵大樹在炙熱的台中冬日下依然綠意。問他:《雞屎藤》裡提到曾有兩隻黑冠麻鷺幼鳥出沒、直到離巢的,可是眼前這棵楓香?他仰頭比劃樹梢,以及樹旁宛如迷你生態廊道的二樓陽台,回憶當時兩隻「阿鷺」愣頭愣腦的可愛模樣,他也露出一臉不設防的燦笑,孩子一樣。

更多陳玉峯著作

延伸閱讀

回文章列表