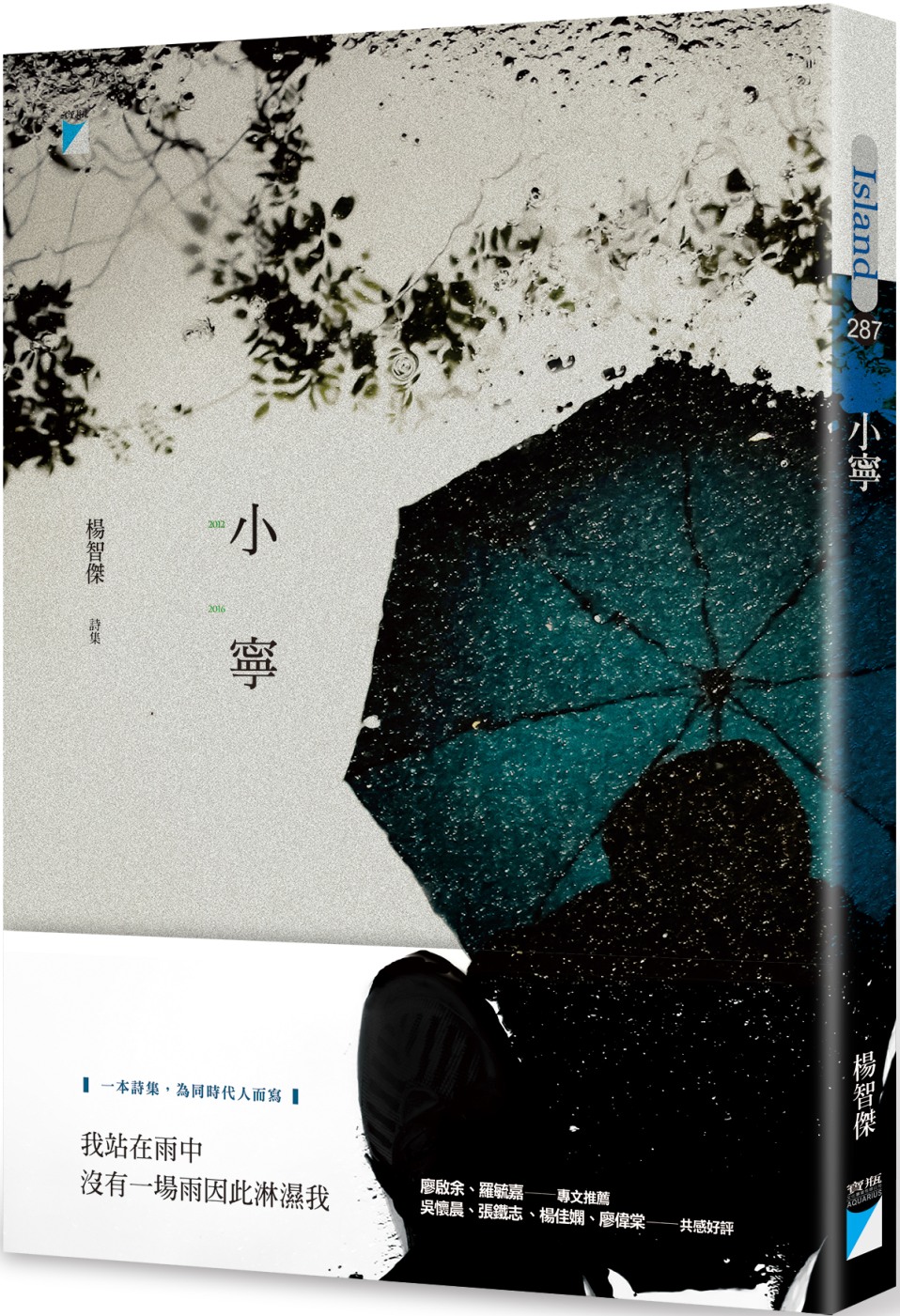

身為《小寧》的讀者,很多時候會傾向將它看成一只鏡子,無論從哪一方面,它都適足地映折個體在利維坦面前不得不顯現的軟弱與貧瘠。而能讓個人繞開國家與社群整體的想像這頭人造巨獸,並掙得一份脫身之道的,多數往往是來自個人情愛慨贈的一份教養。(對我個人來說,太陽花的最後一個畫面是3月23日深夜,學運團體攻占了行政院,我膽怯又迷茫地佇在一座現已不存的天橋上,站在一個自保的安全距離外,緊緊偎靠著當時伴侶,看著國家機器正在調動兵馬圍困一眾我島衝組青年,深夜噴水車與喧嘩過後,黑色島國青年陣線召集人魏揚等被指控涉犯妨害公務,而幾乎就從這一時刻,我開始了背離公眾事務的轉向,此後更多緊扣個人現實的諸多認識論事件,讓我久滯在一堂愛情方法論的課程上。)

是這樣的,很多時候,我們將情愛錯讀為政治,更多時候則是把政治迻譯成情愛。我的學習心得是:大寫的政治裡,個體是一個永恆欲求不滿的寂寞身影,是永恆以冰冷姿態面對著一個無法煨暖的自我,以及橫亙眼前的巨大空白。很多時候,我們會將寂寞錯讀為孤獨;更多時候,我們會刻意忘記要擱置孤獨,故而不意寫出了詩。

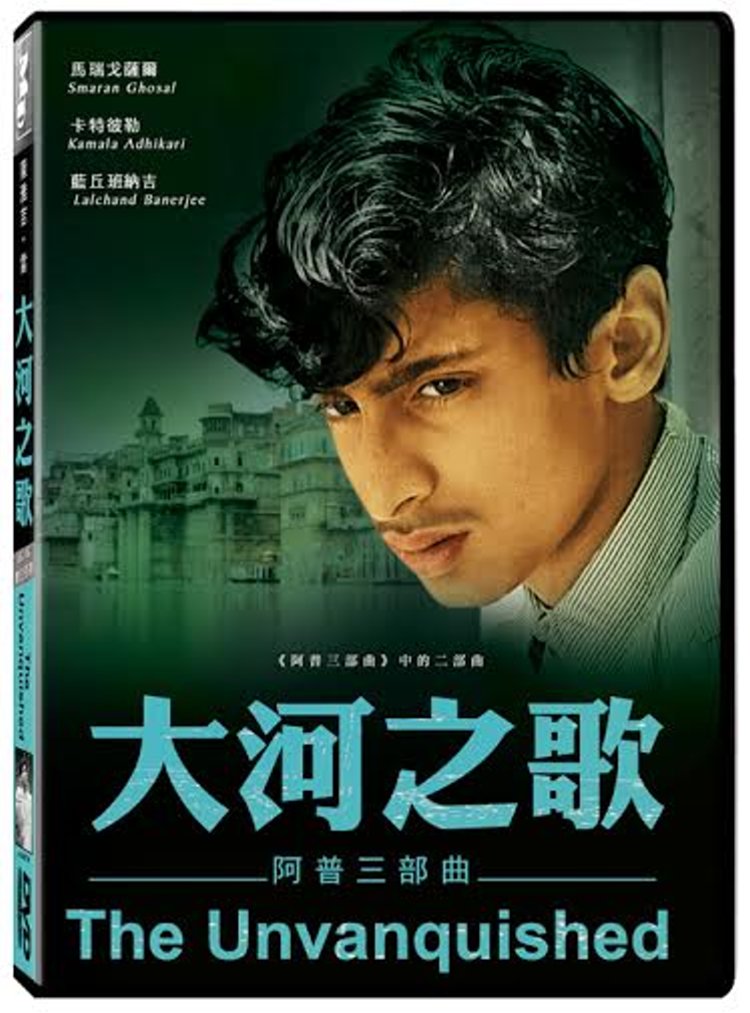

因此,讀詩者很容易在《小寧》裡照見自己的犬儒虛無,照見青春最後慨贈予人的一份教養。身為讀者的我早已認定,一旦投效政治的不保值與徒勞橫亙眼前時,只有一個策略能在政治註定了挫敗的背後,搶得美學上的一點點卑微勝利,那即是印度導演薩雅吉.雷伊(Shottojit Rae)在「阿普三部曲」(Apu Trilogy)的《大河之歌》(Aparajito)裡描述過的姿態:青年詩人罔顧熱烈喧呶的學運時代背景,獨自醉心泅泳於文學溫款的奶水之中。(詩友Z告知,片名Aparajito在梵語中是「無能勝」,意為無人能比肩的勝者,它是不可能被占有的、失能後不再傳遞出去的。)我更關心的是這樣的認同政治問題,而非政治認同問題。尤當我們再次面對「再現的空間」這個難纏的問題時,我們很難不把詩這個利器認真當回事。

然而,正如其他空間不能避免製造氣味上的問題,在詩裡與在政治場域裡,濫情的氣味一旦過濃,便常教人忍俊不住,只欲掩鼻棄之而去。這兩種慘況,只因《小寧》將詩當成了政治場域,遂也都在這本詩集裡應驗了。作者的解套方案是去扳動一把足以扭轉並開啟事件暗屜的時間之鑰,讓一場嗅覺上的災難得以遣散於無形。因為「時間」在《小寧》這個詩/政治的空間函數裡發揮了它無上的效力,故而一切煽情表述其實可以無關乎切實年分,我們可以同時是青春不更事的,也是無可救藥地老成的。這在詩裡極為難得,因為詩本身或許即是一種不可避免在氣味發生問題的固有產物(畢竟煽情在詩裡總是對的,煽情從來是一門淺顯且矜貴的好技藝,也是對務實主義者的一種極佳的冒犯)。

除此,《小寧》更替王家衛的「世間所有相遇,都是久別重逢」這一命題做了有力背書。《小寧》的關鍵字是愛、寂寞與時間,此三者在詩的運動下成了同義反覆,《小寧》的關鍵意象是工寮、檳榔攤、教室與諸多偏鄉風景蒙太奇,這些意象背後,乃是詩人在鑽營隸屬於台灣島國自生自長的詩意象時,於原生土地上從事逆向工程的勞動身影。《小寧》的作者有時是俗麗逼人的省道大哥,有時如校園內無人的空教室,只是陷溺於自傷的物類之一。《小寧》所供出的風景,或即我所認識的(屬於我們這一代人的)台式的侘寂,它更多地由省道、陰雨天的石棉鐵皮屋頂或客運窗景揭開的山區椰子樹林所壟斷。台式侘寂是一種倉皇動身的情狀,是明明猶在法西斯的黎明,卻倏而向安那其的黃昏崩倒而去的漠然山體。一如侯孝賢電影裡曾出現的調度方式,台式侘寂其實是徹底政治性的。

《小寧》的台式侘寂意象,還見〈社子〉裡的「野狗」與〈野鳥〉裡的「青空」,這兩個關鍵詞隨後也「起身」去「對抗整個世界」,另一個還未結清餘款的世界。被搬用的「野狗」與「青空」意象,分別在《小寧》裡有了來處,更在後來有了新的去處,它們也相遇,也久別重逢,因為猶原在賡續,我們遂知,它們在作者心底是切切實實存活著的,是需日日殷勤餵哺供養的,不是純字義上的死物或表面的物相。詩人即是把此類無法在詩這個載體裡呼吸的活物與只能在詩這個載體裡生活的死物,含混成一種黑色介質粗糙的路面,並踏著它持續挺進,持續在被權威滲透的空間裡嘗試放置事物與詞彙,一切語詞從虛空裡被打造為具指涉性的事物,一切事物又都指向表意背後權威的能指。

應作如是觀。好詩在倫理上註定了是一種敗德之物,因為詩這種商品就是一份呈堂證供,是製造商所持具資本(有形的、無形的)的清晰證據。詩即資本,它只展示蓄積能量的搏動效力,它是一切的祕密,一切的含冤莫白,是一切快了半拍或慢了一瞬導致的失落,是失能後不再傳遞出去的,一切的愛。《小寧》寫盡沒完沒了的蕭颯與擁擠的荒涼,而寫到了滿溢,如山區霧靄氤氳升起的,或竟就是繁華。由於任何再現政體都不能逃避造假的地平線,只有經驗的當下才涉及真相(這是德希達式的命題),偏偏人的認知結構乃是相信煽情的表述多過客觀事實的(這是柏拉圖的「洞穴寓言」),在這樣的拉扯之間,詩人是否還能夠用他們產製出來的詩(這種須仰賴一定程度的虛偽與造假,始得換來一定程度圓滿的傳統手工業,這種在認識論意義上必須被放入括號的再現政體),得宜地裝置個人卑微又脆弱的生命?這樣的提問必然是一個基進的倫理問題,它其實無涉高下與優劣,詮釋或分析,它只涉及一種交換的踐行。

在身為詩人(與身為人)的修煉上,我想像的圓滿,是庫努喇嘛丹增堅贊(Khunu Lama Tenzin Gyaltsen)的故事。他生於印度金瑙爾縣,在西藏學習,隨後去了瓦拉那西,駐錫該地度過餘生。該故事顯示了其修行的深度:1970年代中期,有些西方人去面見他,並詢問他是否需要什麼。他答:「不,我已擁有我所需的一切。」翌日,他獻給這些訪客每人一塊錢的盧比。

同時做為見證時代的詩人,也見證並親身投效了言說行為指認的暴力,隨後供出了一份「給時代的情書」,則如此費盡唇舌、大費周章用意義來組裝一個主體的勞動過程,是否只是為了將客觀世界的差異抹除,最後希冀的,無非是能從自己的手裡遞出那一塊錢的盧比?

延伸閱讀

回文章列表