「歷史事實不應該被挾持,服從與共犯的界線已經變得微乎其微。」

──林慕蓮,《重返天安門》

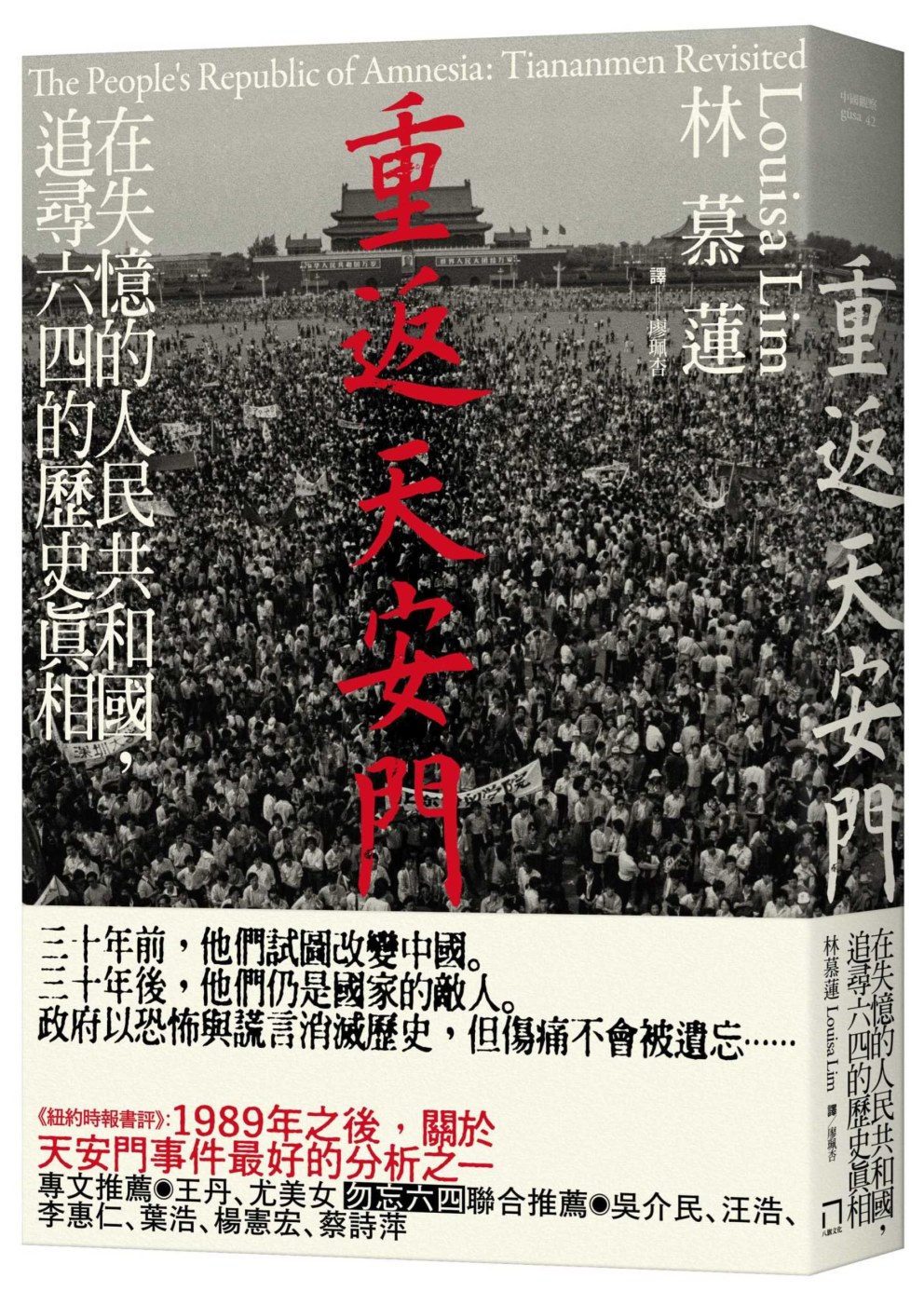

六四天安門今年滿30年了。第一次接觸六四,是某期《小牛頓》月刊最後面的一篇小說。大抵是為了淡化對六四的影射,故事用時光旅行的科幻架構為底,其中一個片段,雖不明說是哪個事件,故事進行到主人翁在熱切吶喊的學生群中,看著前方的學生即將被坦克車輾過的瞬間,在驚懼的尖叫與暗紅色塗佈整個頁面的插畫背景裡,便跳躍到下一個時空間。

迄今我依然想不通,給兒童看的讀物上怎麼會出現如此黑暗的小說。

長大以後,知道了六四。零星的影像,比如說「坦克人」隻身站在坦克車列隊前方的決絕身影,總是提醒我,不時想起兒童時代讀到的那則故事。關鍵字出現的學生、抗議、坦克車,明顯是影射1989年6月4日那天,天安門廣場上發生的慘劇。

迄今我想不通,駕駛坦克的人,如何能夠堅定一如坦克人,讓金屬巨獸輾軋過手無寸鐵的學生。

又更後來——台灣發生的那些事情,我也漸漸清楚,逐步明白。好比二二八,好比白色恐怖,陳文成,鄭南榕。那些。是知道就不會忘記了,但仍不免擔憂自己會忘記了的那些,所以必須提醒自己,不要忘,不能忘。

是真正長大了才更知道,本來我想不通的事情就有那麼多。6月4日。1989年的天安門廣場,中國曾有機會成為一個與現在截然不同的國家。

我忍不住想追問她,是否記得四分之一個世紀前,曾有大批的學生及其支持者在這個地方紮營露宿。他們要求更廉潔的政府,與更好的民主;或者,她是否知道,在廣場附近曾有坦克及大砲對付手無寸鐵的旁觀民眾。她馬上沉下臉來。我提問的方式太像典型西方媒體,對中國抱持質疑態度,口氣又咄咄逼人,把氣氛給搞擰了。

「這個問題很敏感,」她遲疑地回答,「我們就別講它了唄。我們要活在今日的世界裡,別老沉溺在過去。」

(《重返天安門》,P.33)

會有人問,六四──這件在台灣主體性越發清晰鮮明的時刻、越來越應該而且可以甚至必須成為一件「他國事務」的悲劇──究竟關台灣什麼事?

如果香港維多利亞公園每年的六四晚會要求的是「平反歷史」、而可能差一點要落入承認共產中國統治正當性的陷阱,也就是這麼恰好,台灣歷史上獨裁政府造成的那些悲劇,更不應該成為被遺忘被驅逐被成為一個「國民黨殖民政府應該滾蛋」的口號。每一場悲劇都有加害者,有受害人,有劊子手,有歷史成就的英雄和狗熊,有失靈機器中的微小螺絲釘。齒輪卡著齒輪,接著往下運轉,才造就了一場血雨腥風。

曾經有一個把槍口對準人民的國家。太過光怪陸離,想不通。但知道,就不會忘。

那些人都有臉孔。《重返天安門》寫的就是這些臉孔。

可是台灣呢?──白色恐怖的加害人究竟是誰?殺掉了哪些人而他們的遺族現在過著怎樣的生活?你該如何記得一件事情如果一件事情在歷史當中有著「永遠缺席」的角色,國家是果陀,還是不是。我們所等待的工作著的轉型正義,能夠在歷史缺頁的地方被寫下嗎?

對於其中一名士兵來說,他花上好一段時間──好幾天、好幾個月,甚至好幾年──才搞清楚他在當年事件中執行的任務。時至今日,當年17歲做為隨軍攝影師在廣場上所拍下的場景,依然讓他縈迴在心。陳光現在是一位畫家,他的作品仍深受那個夜晚的經歷影響,創作了自己清楚不能在中國大陸公開展示的一系列作品。那個夜晚將他的人生一分為二。他永遠無法再回復曾經的純真,或是忘掉他身上曾經發生過的事。同時,國家的生活也被一分為二;中國近代史在那個晚上發生了轉折──不過卻無人談論,而且越來越多年輕一代的人對此一無所知。(《重返天安門》,P.41)

六四30年了。30年的時間如果有小孩研究所都已經畢業上班好多年了但中國還不是一個民主的國家。尚且不是一個能夠自由談論自由的國家。但為何我們還要談論六四、談論坦克人,談論不存在的鎮壓不存在的死亡是如何地真實,即使我們從未真正記得?不存在的犧牲人數。不存在的毀壞的家庭。不存在的,逃亡的異議人士。

時間的魔術有時讓人遺忘,遺忘是最偉大的魔法。但也是這遺忘的時刻讓人麻木。

漸漸人們會不知道要談論什麼該談論什麼可以談論什麼。漸漸人們沉默了。而這就是他們要的,他們想要時間遺忘。他們想要遺忘時間。讓時間令人們遺忘。所以我們為何要不斷翻出相簿裡頭那張坦克人的照片,為什麼要《重返天安門》。

為什麼台灣要追求轉型正義,要追究白色恐怖。要記得二二八要尋求對於一場沒有加害者的人禍的平反。為什麼要民主,為什麼要堅守言論自由的底線,為什麼要抗爭要吵吵鬧鬧要上街頭要與警察對峙。為什麼要繼續談論那場不在這片土地上發生的悲劇?為什麼要記得六四,要說,我們不會忘記、不能忘記?

接下來軍隊的首要任務是,抹除一切發生的任何痕跡,讓廣場恢復平常。逃難的學生們留下的東西全被堆成一落落地焚燒,有被砸壞的腳踏車、一袋袋的個人物品、帳篷、抗議布條以及皺巴巴的演講稿。那時還下起了雨,黑色水流從被燻黑的物品堆中流出,漫過整個廣場,染黑了地面。陳光用相機拍下了這些景象。他保留了一些底片,有一些則出於某種他無法解釋的理由給藏了起來。

(《重返天安門》,P.55)

某年六月第一週我在香港,同一個中國朋友聊著。他說,過幾天不正好是6月4日?想去那個什麼公園看看,每年都有紀念活動的那公園。我說,銅鑼灣的維多利亞公園。他說,就是。

他說,其實就挺羨慕你們台灣的,雖然咱們在中國大陸啊大家都知道六四的,可沒人公開來說。講起來,你們那兒的民主啊選舉啊,鬧哄哄的,可挺好的,年輕一輩都想要。

但台灣還有人覺得這就是「太自由了」。我說。

他瞪大眼睛說啥叫做太自由呢!咱們中國大陸啊這不行那不行的,有些單位的領導啊搞起來,挺黑暗的,沒人監督,那才叫做太自由。

他說大陸政府講六四只死了幾百人吧。你們那個學運在中國大陸當時話題挺火的,每天大家吃飯喝酒,就談太陽花、談台獨。也真有人覺得會不會真在台灣搞出一個天安門?當時我就說不會。結果當然沒有。我對你們台灣也不知道怎地特有信心!

我說之前還有台灣人說六四沒死人呢。

這就是言論自由吧。他撇撇嘴。

「人特別容易遺忘,因為他沒有從內心清理自己行為的過程。中國的政治教育就是讓你遺忘——遺忘這個政黨不好的地方,只記住好的東西。所以對個體會產生巨大的摧毀作用。因為他們只知道什麼東西對自己是有利的,這會導致一個國家的民眾像動物一樣生存。為了掠奪自己的利益,什麼都可以不顧:對內心的,對文化的,對自然環境。」……

光是政府當局在廣場上試圖阻撓公開報導的行為,就顯露出他們的焦慮有多嚴重。六四20周年紀念的時候,當局嘗試了一種新策略:在天安門廣場部署「傘人」。在天安門廣場上派駐了許多便衣警察,每個人都大開著傘在廣場上閒逛。因為他們接到明確的指令,要求每個人都要撐傘擋在記者和攝影師之間,干擾外國記者的工作。結果,現場見縫插針的記者搭配上維安人員手上轉圈的大傘,就好像是一起跳了場超現實主義的芭蕾舞劇。

(《重返天安門》,P.163)

無論政府多麼致力於不讓人民知道掩蓋的真相,發生過的事情,就是發生了。事情並不會因為不被承認、不被討論,就不曾發生。雲煙消逝尚且意味著曾有雲氣煙塵積聚於此,況且,我們還在記憶它,還在談論它,還在每一年的這一天按下計數器,提醒彼此,六四30年了。

只是歷史繼續在天安門缺席著。倘若,我是說倘若,台灣終於願意與中國對等地坐下來談論關於「未來」的可能,那必須要是中國願意談論它確確實實的「過去」。

「先別提九二共識了。你知道總統直選嗎?」你知道婚姻平權嗎,你知道言論自由嗎。

那天朋友說了一個笑話。

「一個中國很好呀。只是我們台灣比較gay。」

我們必須要是比較誠實的那一邊。所以我們會記得六四,記得自己與他人歷史上的每一道傷痕,並繼續在這裡與那裡談論它們。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表