顧肇森的短篇小說「張偉」,發表於1984年,是最被人津津樂道的早年男同志小說之一。這篇小說引起廣大共鳴的原因之一,是主人翁張偉是個平凡的小人物,而不像白先勇小說中的男同性戀社會邊緣人,或像光泰等人通俗小說中的高度戲劇化同志人物。「張偉」收錄在顧短篇小說集《貓臉的歲月》中,跟其他同樣以人名為篇名的「曾美月」「李莉」等篇小說平起平坐──每一篇都介紹一個平凡人,張偉也不例外。

1986年版《貓臉的歲月》(圖/紀大偉)

引起共鳴的原因之二,是張偉的人生分鏡表很符合當年同志的想像:要好好讀書才能出人頭地;來來來,來台大,去去去,去美國。這種孤芳自賞的資優生菁英路線在今日看來不切實際(這條路線上的欲望想像,被階級想像給綁架了),但卻是解嚴之前看似正常不過的妥協出路:在那時,學有專精的男同志不願拉下身段跟本土新公園的孤魂野鬼(指追求肉欲滿足的男同性戀者們)打成一片,只願一路延後自己的欲望出口,彷佛到了美國之後──也就是說,已經仁至義盡達到當年台灣人所能想像的人生最高境界之後──就可以放任自己打造同志認同和滿足同志情欲需求。這條人生路看起來是一路發展,其實是一生延宕。

引起共鳴的原因之三,是張偉強調潔癖,只有在不得已的情況下才委屈接受不潔事物。此處的不潔是指同志情欲,禁欲也就等於淨化自己。他排斥新公園內的性,抗議美國男友外遇,都是他潔癖的表現。他只能跟淨化過的同志生活勉強平安共處。

此外,《貓臉的歲月》是金鼎獎得主,作者顧是多種文學獎得主,這些成績都讓讀者更有接受「張偉」的正當性。小說中的悲傷情調(感嘆舊愛已去,愛人不忠等等),也貼近了同志次文化──同志文化中的流行歌曲一直以這種調性為大宗。

1990年,顧發表了另一篇以男同志為主題的小說「太陽的陰影」,原本收錄於東潤出版社在1991年出版的小說集《季節的容顏──貓臉的歲月 續篇》。這回由敘事者「我」旁觀親哥哥主人翁。「我」跟哥哥一輩子聚少離多,偶然被哥哥邀去作客竟然已經是生命中最後一次相逢。多年未見的哥哥跟黑人男友同居,跟「我」攤牌之後才知,哥哥一直不跟台灣家人團聚的真正原因是父親不接受哥哥的同性戀傾向(而表面原因是哥哥在美國保釣而被列入台灣當局的黑名單)。哥哥看起來健康狀況惡劣,黑人男友跟「我」透露哥哥得了「後天免疫失調症群」(即AIDS;「我」稱之為「愛滋症」)。

「我」跟黑人展開辨論。「我」具備三種歧視:種族歧視(歧視黑人),同性戀歧視,和愛滋歧視;黑人則針對這三種歧視逐一反駁並對「我」施以機會教育。這段兩人對話,是台灣文學中少見的「恐同」(homophobia,恐懼同性戀者的心態)和「反恐同」的對決;不過,這種辯論的教育性遠大於文學性,放進小說裡並不討好。

「我」受不了哥哥和黑人的荒唐,拂袖而去。後來他收到黑人來電,就是報哥哥的死訊了。這下「我」才浸入悲傷的情緒。

顧是文名受到肯定的作家,但同志讀者未必重視顧作品的文學性,而更可能看重顧作品剛好為同志讀者提供代言服務的實用性。

顧在諸書序言一再極力自謙,也一再炮轟華文各地作家:他很不屑作家們努力經營文學地盤的生態。他1954年生,1995年去世,僅得年41歲。他不欲死訊為外人得知,所以去世十年後外界才知他不在人世。

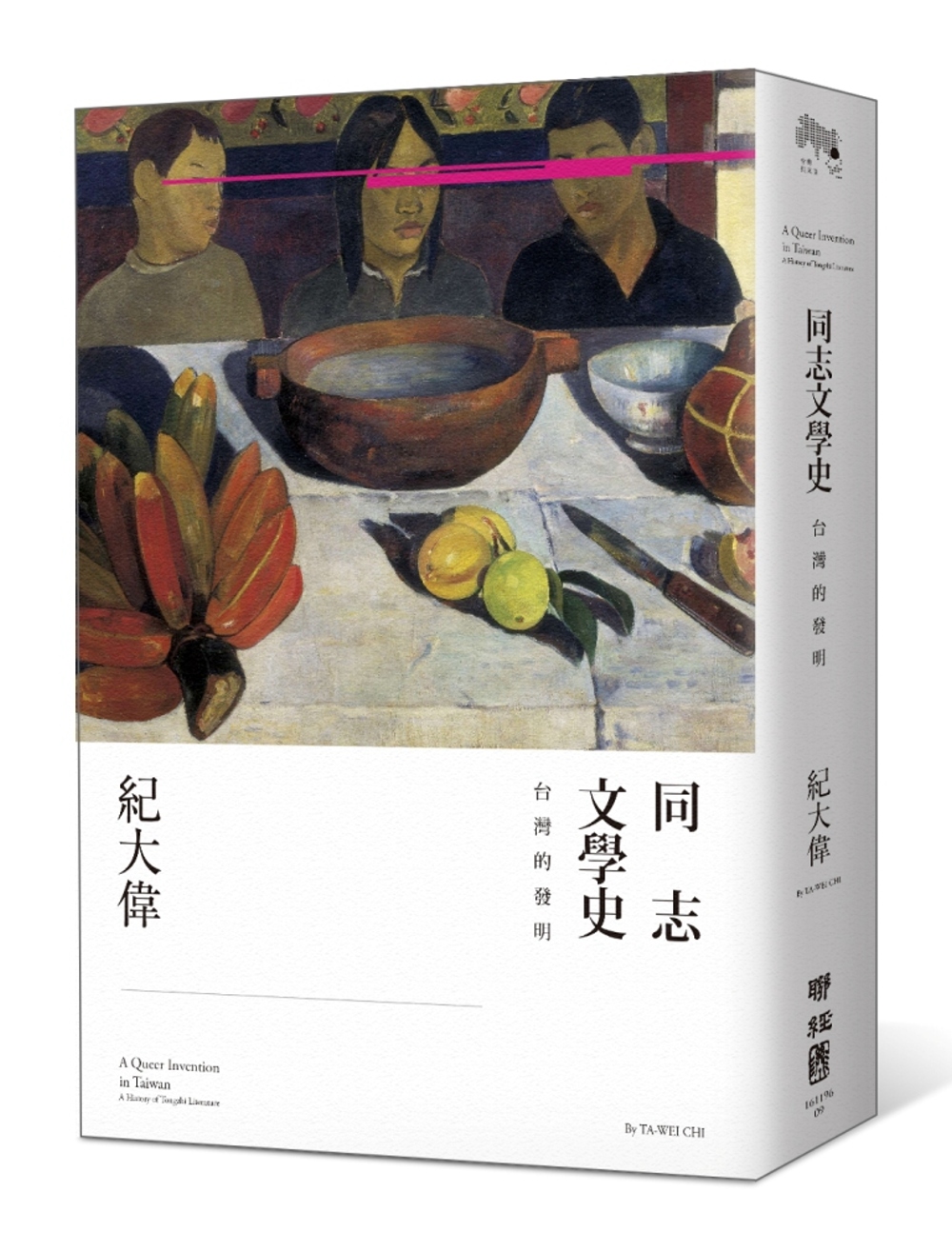

回文章列表