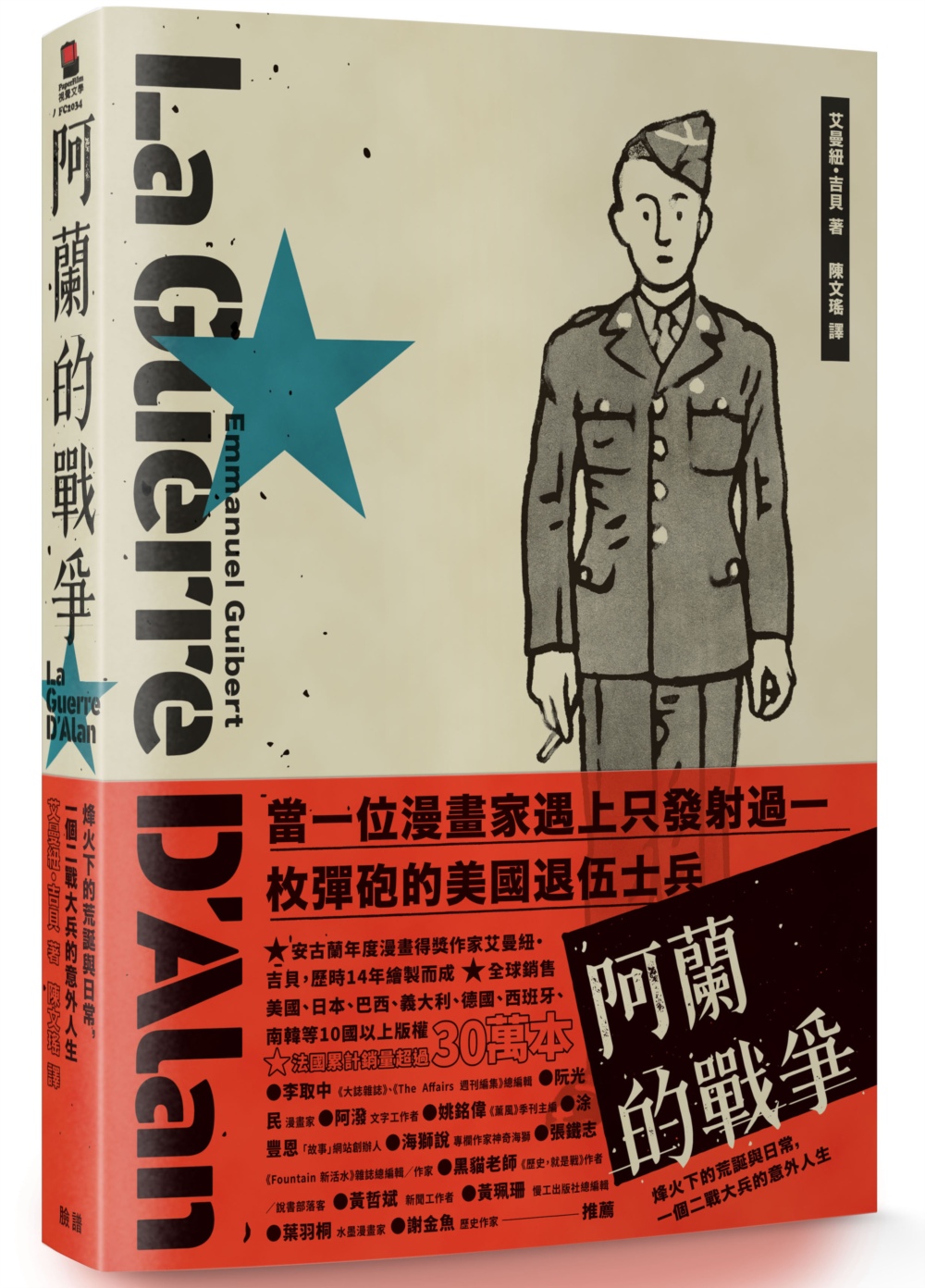

1945年2月19日,在20歲生日那天,美軍士兵阿蘭.卡普(Alan Cope)下了波浪洶湧的船,到達法國勒阿爾港。他只參與了戰爭的尾聲,整個戰爭期間,他在戰車上總共發射過一次砲彈。當4月部隊整備完畢出發,盟軍與德軍之間的大型戰役都已結束,只剩下小規模的掃蕩戰鬥。比起戰爭本身,他看到的,更多是戰爭結束前後,各地人們正在長出新枝枒的每一天。

或許因為這樣,給了阿蘭一個帶著距離的位置觀看戰爭。書中的戰爭並不是巨大絕對的存在,在一格一格速寫剪影般的分鏡旁,阿蘭的回憶,談的既不是犧牲的偉大崇高,也非反思戰爭的殘酷無情,而是一天天的日常生活。那些關於國家的事物,與阿蘭顯得無緣。就像他的戰爭紀念品,一張與巴頓將軍的合影,發下來卻是別人的照片,他打趣道:也許連照片裡的將軍也不是巴頓吧。

為什麼這麼小的事情也要一件一件畫出來呢?

在床頭讀著《阿蘭的戰爭》,在前幾頁心裡浮現的問題,不知不覺之間,在整本書翻完時,變成了答案。

就像作者艾曼紐.吉貝(Emmanuel Guibert)在序言裡寫的,當30歲的他在雷島遇到69歲的阿蘭,這退休老人講的故事平淡無奇,跟看過的二戰電影那麼遙遠,卻在腦海中浮現了一幕幕清晰的畫面。

(左)法國漫畫家艾曼紐.吉貝(Emmanuel Guibert)/(右)故事主述者阿蘭.卡普(Alan Cope),兩人的偶遇促成《阿蘭的戰爭》的出版。

(左)法國漫畫家艾曼紐.吉貝(Emmanuel Guibert)/(右)故事主述者阿蘭.卡普(Alan Cope),兩人的偶遇促成《阿蘭的戰爭》的出版。

讀著這本漫畫,如同拼圖一般,那些看不出意義的瑣碎方塊,隨著頁數加增,在某一塊疊上去的時候,整個世界突然變得清晰起來。儘管本來就知道包裝盒上印了什麼圖案,那圖案卻像是在小小的凹凸的紋路上,當它們連接起來的時候,才「啊,是這塊」地真正被看到。

到達解放的巴黎,等了一整天的火車去新的陣地,唯一印象只有車站的磚牆,新漆上了白色大字PARIS;補給斷絕,買上兩箱路過鄉間的葡萄酒,全裝進空了的彈藥箱;在駐紮的農場抽著煙,農家孩子過來背起了槍,一二一二喊起口號走著;在迫擊砲的煙霧裡,映出了一座宏偉大城的海市蜃樓燈火……。

阿蘭對戰爭生活的描述像一塊塊平淡的拼圖:到了巴黎,唯一印象只有車站磚牆上的白色大字PARIS、在駐紮的農場抽著煙,農家孩子過來背起了槍.....(圖/《阿蘭的戰爭》內頁)

阿蘭對戰爭生活的描述像一塊塊平淡的拼圖:到了巴黎,唯一印象只有車站磚牆上的白色大字PARIS、在駐紮的農場抽著煙,農家孩子過來背起了槍.....(圖/《阿蘭的戰爭》內頁)

沿著這些碎片,讀者跟著阿蘭的回憶,在那條模糊不知下個目的地的戰爭路線上行進。在那淡然的口吻中,戰車開拔後遠去的人與事,彷彿仍然在沒畫出的格子裡,在各自的路線上繼續過著他們的生活,修補籬笆,在酒吧駐唱,做明年的果醬,在降靈會占卜未來。

這樣的故事,經過半個世紀,打動了年輕的作者,畫成漫畫,受到法國讀者的歡迎,當不是偶然。隨著1950年代開始的冷戰霸權時代落幕,下一次世界大戰何時發生的憂慮告終,相較於過去更受重視的政治與軍事問題,普通人在戰爭中怎麼生活,成為歷史研究與出版的新動向。與此同時,對年輕一輩而言,父母乃至祖父母親身經歷過的戰時生活,也成了不去挖掘就不會知道的事。

不過,重現普通小兵眼中的景色,並不是《阿蘭的戰爭》的全部。

使得這幅拼圖成立的,是阿蘭柔軟開放的心,與正因戰爭而變遷的歐洲的相遇。世界所以在合上書時變得清晰,並不只因裡面微小的生活,也在時代映在生活上的光影。跳脫國家的視角,阿蘭看到的不僅是人事的相遇離合,命運的堅韌笑聲,更在這場戰爭帶給歐洲什麼樣的變化,這也反過來改變了他自己。

還在美國訓練時,在軍人俱樂部的喧囂裡,阿蘭意外闖進一間有著鋼琴、唱機與古典唱片的包廂,打開了他對古典音樂的興趣。到了歐洲之後,他總會試著結識有共同愛好的朋友。他與當地人的交流,於是不只在用軍方特供的香菸汽油巧克力,交換友好的微笑。在放假滑雪的小鎮上,他遇到作曲家格哈特.孟許(Gerhart Muench)夫婦,結下長久的友誼。

格哈特是戰前歐洲知識精英的典型,既能作曲,也是彈琴好手,浪跡歐洲各地文化圈子。這種生活止於希特勒執政,在逼迫下,他為德軍彈琴,救了雙手卻得了神經衰弱。兩人相識成為各自人生的轉捩點。戰後困頓的格哈特決定前往美國,最後輾轉到墨西哥大學執教。回到美國的阿蘭,則在跟格哈特討論後,確知自己的心與成為牧師的規劃再難重合,決定離開只重表層生活的美國社會,回到歐洲。儘管他在巴黎沒有成為期望的陶藝工匠,而成了一個穿梭美軍基地,在駕駛座讀著韓波詩集的運鈔員。

「我沒有活出自己的人生,我活的是他人期待的我。」

30年過去,在美軍基地圖書館的大量閱讀,讓50歲的阿蘭得到這句結論,也讓前面的拼圖在許多空白中匯集起來。他開始了自己關於文明、政治與宗教的思考。就像當年阿蘭在駐紮城堡的庭院裡看到的,月光下一尊尊橫陳倒臥的仿古希臘雕像,那些砲火、笑聲、違規、情愫與友誼,以各自不同的方向,將戰爭打碎的歐洲知識世界,在這個美國年輕士兵身上重新埋下了種子。

那些砲火、笑聲、違規、情愫與友誼,以各自不同的方向,將戰爭打碎的歐洲知識世界,在這個美國年輕士兵身上重新埋下了種子。(圖/《阿蘭的戰爭》內頁)

那些砲火、笑聲、違規、情愫與友誼,以各自不同的方向,將戰爭打碎的歐洲知識世界,在這個美國年輕士兵身上重新埋下了種子。(圖/《阿蘭的戰爭》內頁)

也在這裡,全書接近尾聲時,才悄然顯露出作者表現手法的獨到之處。吉貝十分節制地,保留甚至可以說強化了訪談中阿蘭的淡然語氣。他沒有在一開始就告訴讀者,這是一個聽著古典音樂、讀著哲學的老人,而盡可能回到18歲被徵召入伍的送報員阿蘭,那個帶著柔軟開放也帶著困惑,在船上搖搖晃晃前往法國的阿蘭。作者只描繪阿蘭與種種事物的相遇,不預告那些事情的意義,然後讓它們慢慢地開展,讓我們跟著阿蘭一起走過他的50年。

這樣的手法也更靠近那戰前知識世界的生活。那像是戰時的阿蘭的鋼琴,貝多芬不只屬於演奏廳,而屬於朋友聚會裡,笨拙地為夜晚彈奏。也像是晚年重新聯絡上的格哈特的來信,在那裡面,詩與哲學並不是為了學術研究,而是摘抄寫給朋友的字句。

那彷彿說著,這幅拼圖所以完成,不僅在那每一片的碎片,不僅在於碎片與整個時代圖景的相遇,也在於「留下的空白」與「拼圖的動作」本身。

而這,也當是《阿蘭的戰爭》做為一本好看的漫畫之外,在當前台灣出版的意義。這幾年裡,解嚴以來的政治/社會/經濟體制,因為僵化而動搖與失能,將年輕一代拋向困惑與提問,也催生了面向紀實漫畫的創作,開展出一定成果。但是,許多作品卻也因為太過急切,太過試圖給出答案,而顯得像是社會運動報導的插畫。在這樣的時刻,重讀20多年前,同樣年輕而試著思索歷史的吉貝,他的嘗試提示了另一種可能:在動盪而焦慮的時代裡,帶領讀者進入一趟沒有答案的旅程,或許更有力量。像是格哈特在給阿蘭的信上,引用法國哲學家巴修拉(Gaston Bachelard)說的:

詩所給予我們的,並非那麼多青春的鄉愁──那可能會流於庸俗──,而是

青春如何表達的鄉愁。

林易澄

嘉義人。歷史工作者。 曾為《破週報》、《放映週報》、《Gigs》、《號外》等刊物撰稿。

延伸閱讀

回文章列表